Quelque notes sur la couleur (1)

Voir la projection d’une copie de film nitrate faisait partie, pour moi, de ces choses rêvées, inespérées, quasi impossibles, que le hasard et la détermination d’une poignée d’archivistes un peu fous sont parvenus ce printemps à matérialiser (pour moi et quelques autres bien entendu). Ce désir, il faut le dire, oscillait entre deux pôles contraires : un fantasme, fétichiste, d’assister à ce qui, à l’évidence, relevait d’une expérience esthétique unique, fantasme nourri par des récits passionnés des quelques rares cinéphiles qui en avaient été les témoins, qui me parlaient du moiré argent si particulier des copies noir et blanc, de l’effet d’étalement en profondeur des couleurs, un transport mystique réservé aux initiés ; mais ce désir était aussi porté par une curiosité sceptique, une incrédulité, un « je veux le voir pour le croire », de mes propres yeux, car il est tout aussi possible, me disais-je, que cette exaltation relève moins d’une expérience réelle, vécue, que d’une magnification après-coup due à la rareté du phénomène.

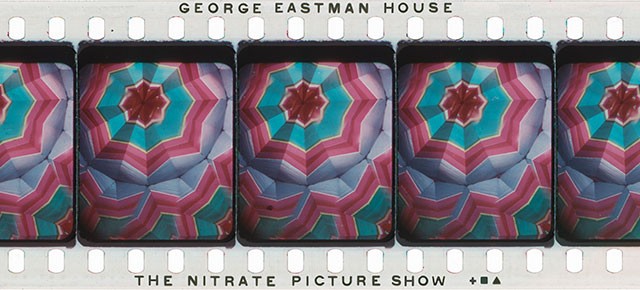

Cette chose inespérée se déroula donc sur trois jours, au Dryden Theater de la célèbre George Eastman House, à Rochester, — une des cinq salles dans le monde encore équipée pour projeter des films sur pellicule nitrate — dans le cadre du Nitrate Picture Show, piloté par le légendaire Paolo Cherchi Usai et qui permit la projection de pas moins de 10 films sur support 35mm nitrate. C’est notamment à la GEH que, dans les années 1950 et 1960, James Card, le directeur de l’époque, sortait — comme on sort une bonne bouteille pour des invités que l’on veut impressionner — quelques belles copies à montrer à des bandes d’allumés venus des quatre coins du monde. C’est là notamment que plusieurs cinéphiles québécois, parfois lors d’épiques pèlerinages accompagnés par des curés (les pères Bérubé, Sénécal, Léo Bonneville) associés à la Revue Séquences et au Centre diocésain du cinéma, purent se frotter à quelques chefs-d’œuvres invisibles au Québec. C’est à Rochester qu’ils rencontrèrent Louise Brooks, que Michel Brault, Claude Jutra, plus tard, Jean Pierre Lefebvre, Francine Desbiens, Michel Patenaude, Robert Daudelin, la petite bande de la revue Objectif, et tant d’autres, purent contempler quelques pièces maitresses du patrimoine américain et européen, généreusement tirés des voûtes, portés à la lumière, avant que la Cinémathèque canadienne pas encore québécoise rentre dans la valse (et dans la FIAF). Je me suis demandé récemment si l’on faisait à l’époque une cérémonie lorsque le film était en nitrate ? Avait-elle déjà cette valeur d’ancienneté et de rareté, se sentait-on déjà particulièrement privilégié, au-delà du fait de découvrir tel film de Griffith, Pabst ou Hawks, de voir ses films sur ce support ? Voyait-on la différence ? Et puis, dit plus brutalement encore, y avait-il une différence qui correspondrait à une spécificité du nitrate ?

Car d’ailleurs — une question qui me taraude toujours, malgré tout ce que je vais en dire —, la question se pose (et a été posée bien des fois avant moi), le « nitrate » existe-t-il ? Est-il la condition essentielle, le support privilégié d’une expérience de cinéma unique et irremplaçable — absolument distincte du 35mm « safety » — et que les projections auratiques du Picture Show cherchaient à recapturer, comme s’il était possible de restaurer une expérience du passé (en faisant parmi tant d’autres choses fi de l’évolution de notre culture visuelle qui a très certainement conditionné et transformé notre perception, pour le pire comme pour le meilleur) ? Car le jeu peut rapidement devenir pervers : au nom de ce même souci d’authenticité, ne pourrions-nous pas revendiquer la nécessité de revenir aux projecteurs à lampe à arc (à leur lumière plus douce et chaleureuse dit-on), ou encore aux écrans de jadis dont la toile était recouverte d’argent et qui est d’ailleurs à l’origine de l’expression silver screen 1 ou encore à l’acoustique des salles adaptées aux appareils d’amplification de l’époque ? Comment alors dire que tous les tirages sur pellicule acétate ou polyester n’offriraient qu’une version dégradée de cette expérience originelle, indépassable, et que la pellicule nitrate, seule, conserve comme un fossile d’insecte dans l’ambre ? Mais alors, « le nitrate » n’est-il qu’une invention nostalgique, conservatrice, voire réactionnaire, typiquement cinéphilique du reste, fondée sur la projection fantasmée d’un monde perdu, un souvenir déformé par la distance temporelle et qui magnifie et embellit toujours le lointain (le classique « c’était mieux avant » ou encore la sempiternelle rengaine, récemment entendue lors d’une projection — en DVD, dans le gymnase d’un centre communautaire à Wellington, Ontario ! — de Wings de Wellman, « they don’t make them like they used to »).

Dominique Païni, alors qu’il était directeur de la Cinémathèque française, avait écrit un texte provocateur, et dont la provocation était sûrement décuplée par le fait qu’il s’agissait du texte d’une conférence présentée au congrès de la FIAF, en 2000 (le congrès cette année là avait pour thème The Last Nitrate Picture Show). Le texte est paru, en anglais, dans cet ouvrage collectif remarquable, tantôt poétique, fétichiste, tantôt rigoureusement scientifique et historien, issu de ce même congrès, This film is Dangerous, A Celebration of Nitrate Film 2 , puis dans une forme moins orale, au titre plus frappant, et en français, « Le nitrate n’existe pas », dans Le temps exposé, le cinéma de la salle au musée 3 . L’argument de la conférence de Païni se construisait — en porte-à-faux par rapport aux éloges hyperboliques et sans concession envers les qualités du nitrate — autour d’une démonstration « édifiante », soit la projection simultanée de deux copies 35mm, un positif nitrate de 1930, et une copie, tirée de ce même positif, mais sur pellicule acétate cette fois, d’un court métrage de Jean Arroy, Paris-Londres. Les archivistes, apparemment, rassemblés à ce congrès, n’y auraient vu que du feu (sans mauvais jeu de mots) : les deux copies auraient été impossibles à distinguer (mais ça, c’est Païni qui le dit, il faut le croire sur parole). Ceci l’amène à conclure que « le nitrate n’est pas dans la pellicule, il est dans l’œil » 4 . Pour lui, les vertus du nitrate sont davantage le fruit de la mise en scène, du savoir-faire des directeurs photo et des techniques de l’époque (par exemple, le velours des joues, tant de fois commenté, pourrait s’expliquer par le fait que les maquillages étaient composés de poudres plutôt que de crèmes), nourri par une fantasmatique dont la force d’auto-persuasion est proportionnelle à la rareté des projections (« on projette sur le nitrate à défaut de pouvoir le projeter ! »).

Comment être sûr de ce que l’on voit (nos sens, on le sait depuis au moins Platon, ont cette fâcheuse manie de nous tromper), comment être sûr que le nitrate est seul responsable de ces qualités qu’on lui attribue, comme une essence irréductible, ou encore, comment être sûr du contraire ? On parle de la densité plus grande des sels d’argent sur les émulsions des pellicules nitrate, mais cela n’est-il pas aussi vrai des pellicules acétate de l’époque ? On parle du poids de la pellicule (un film nitrate est plus lourd qu’un film en polyester), de sa résistance, de sa plasticité, de sa durée de vie, mais cela est-il perceptible à l’écran ? Il serait tout aussi possible de parler des techniques de tirage de l’époque (notamment le processus d’imbibation ou « dye transfer » unique à Technicolor, et dont la technologie est aujourd’hui obsolète et impossible à reproduire) qui générait des copies qui sont devenues, avec le temps, des artefacts absolument uniques (mais là, encore, s’agit-il du nitrate ou des techniques de reproduction propres au Technicolor) ?

Il est certes à peu près certain que cette vertu esthétique rétroactive — car qui aurait fait l’éloge du nitrate à l’époque où on ne connaissait rien d’autre — est, en partie du moins, attribuable à la montée en puissance de ces célébrations paradoxales du nitrate décomposé, allant des œuvres de Rondepierre, Delpeut, Ricci-Lucchi et Gianikian, jusqu’au blockbuster du cinéma expérimental, Decasia, qui paraît la même année que This Film is Dangerous, à l’essor du mouvement pour la valorisation du cinema dit « orphelin », à l’apparition de sites voués à l’exposition de photogrammes de films décomposés (je pense entre autre au proggeto Turconi, accessible ici et dont sont tirés les photogrammes ci-dessous).

Clip #21907 – La Mort de Mozart de Louis Feuillade (1909)

Photogrammes non identifiés.

Clip #19794- Marin Faliero, Doge di Venezia (Giuseppe De Liguoro, 1909)

Le nitrate serait ainsi unique parce qu’il a été si longtemps négligé, que chaque copie est unique, mais surtout parce qu’il se décompose différemment, de façon infiniment plus jolie que les pellicules en acétate ou en polyester (et toujours, en tout cas, plus poétiquement que nos cassettes VHS et nos fichiers numériques). De plus, le nitrate a cette dimension explosive, enflammée, cette aura de danger, à mille lieues de la froideur informatique des images numériques (Cherchi Usai a appelé l’un de ses livres Burning Passion).

Image tirée du site et du projet de Philip Stearns. : Year of the Glitch (30 novembre 2012)

Un glitch numérique — qui renvoie l’image et le son à l’infinité d’unités discrètes qui les composent, comparable au bégaiement d’un robot – et malgré les vertus esthétiques, la beauté plastique et la qualité des formes artistiques que montre le glitch art -, ce ne sera jamais cette belle ruine admirée, où les coulées de lave de l’émulsion ondoient tantôt en grignotant tantôt en valsant avec la vie des sujets photographiés. Le paradoxe étant bien sûr qu’un film nitrate décomposé n’est pas projetable, et que la majorité des gens qui font l’éloge du nitrate et de l’aura de la pellicule le font — au mieux — à partir de la vision de copie pellicule en polyester (combien de gens ont assisté à une projection 35mm de Decasia ?), mais plus généralement, sur support numérique, et plus souvent qu’autrement en DVD (la totalité des copies de projection des films de Morrison depuis The Highwater Trilogy, en 2006, sortent en numérique et ils circulent évidemment dans les foyers en DVD).

Au fond, s’il y a une « expérience nitrate », elle est — pour faire court — constellée et multiple : elle correspond autant à l’ancienneté du support lui-même, au miracle de sa survivance et à la qualité particulière de regard qu’elle appelle, à un éventail de technologies révolues qui produisaient, en effet, ders rendus visuels particuliers, et aux vertus esthétiques des films de l’époque qui étaient tout entier voués à l’exploitation de ces propriétés visuelles dans le contexte « spectaculaire » d’une salle de cinéma.

Du coup, le « nitrate » existe-t-il ? Absolument. Puisque je l’ai vu.

Qu’ai-je vu au juste, de si unique, et aurai-je vu « la même chose » si on m’avait montré une copie absolument contemporaine en acétate (tirée dans le même laboratoire, selon le même procédé, en 1942, 1948 ou 1938) ou encore tirée du même positif nitrate sur pellicule « safety » ou, mieux, si on m’avait projeté une copie acétate en me disant qu’il s’agissait d’une copie nitrate ? Impossible à dire. Est-ce que ce que j’ai vu correspondait à la « réalité », à quelque chose de réellement distinct, propre au nitrate (qui était au fond le prétexte et la caution de ce festival, la « conservation » d’une expérience unique), ou à ma perception, à mon désir de voir quelque chose d’unique qui lui serait associé ? Ces questions, on le voit, peuvent s’étirer à l’infini et jusqu’au vertige absurde (aussi, je m’en tiens à ma définition : le nitrate est une « expérience » dont les causes sont multiples, mais néanmoins bien réelle).

Une chose est sûre : toutes les copies qui ont été projetées étaient uniques, elles ont survécu à la faveur d’une quantité innombrables de hasards et d’efforts et parce qu’on était mis au fait, à chaque fois, de la « petite histoire » de chaque copie, on éprouvait, à chaque ouverture de rideau, une sorte de frisson devant la certitude que nous assistions à une réexposition du temps — quelque part entre une ouverture de tombeau, la pénétration dans une grotte préhistorique, une crypte ou une chapelle rarement ouverte au public. Chaque copie était assignée une origine, un hic et nunc, une trajectoire à travers divers possesseurs, à la faveur de projections et du passage du temps qui l’ont altéré à degrés divers, conforme à cette définition de l’aura consacrée par Benjamin (et je ne cesse d’être fasciné — et j’ai souvent parlé de ce paradoxe, au point d’avoir le sentiment de radoter — par ce texte qui sert si bien à décrire cette aura et cette authenticité actuelle des copies uniques et de la pellicule en général, alors que pour son auteur la reproductibilité technique du cinéma était la principale responsable de la liquidation et du déclin de l’aura) : « A la plus parfaite reproduction, il manque toujours une chose : le hic et nunc de l’œuvre d’art, l’unicité de son existence au lieu où elle se trouve. C’est cette existence unique pourtant, et elle seule, qui, aussi longtemps qu’elle dure, subit le travail de l’histoire. En parlant d’histoire, nous songeons aussi bien aux altérations matérielles qu’elle a subie qu’à la succession de ses possesseurs (…). Le hic et nunc de l’original constitue ce qu’on appelle son authenticité 5 . ».

À titre d’exemple, mentionnons le premier film projeté lors du Nitrate Picture Show, A Star is Born, 1937, de William Wellman. La copie, propriété de la GEH, fut tirée en 1946 6 , probablement — apprend-on par la note de programme — à l’occasion d’une seconde sortie du film en salle après-guerre (une tentative peut-être de donner une deuxième chance au film). La copie était : « a dye transfer print with the original variable density soundtrack, […] part of the donation made to George Eastman House in 1999 by Daniel Selznick, son of David O. Selznick. Few splices and minimal scratches at the heads and tails. Shrinkage rate : 1,0% ». Il y a là, dans ces quelques notes techniques, un peu froides, toute une série d’éléments qui innervent la projection et font vibrer, comme à la surface de l’image, un feuilleté d’histoire 7 . Ce sentiment, je l’éprouvais aussi à chaque changement de bobines, au moment où apparaissait les cue marks, ces marques techniques devenues des marques du temps, et l’usure qui, souvent, les accompagne en petites scories, stries, saillies colorées dans l’image.

Ce fut le cas aussi de Casablanca, copie du MOMA (acquise en 1947) qui avait été le dernier film nitrate projeté dans cette institution en 2000 (revoir cette copie, c’était aussi revivre cette dernière projection, la fin d’une époque) ; ou encore de la copie nitrate (sous-titrée en anglais) des Maudits de René Clément — un film inconnu absolument saisissant — qui, apprend-on, avait été donnée à la BFI, en 1957, et qui n’aurait été projetée qu’une seule autre fois, en 2010 (sentiment hallucinant d’être à peu près le premier à voir la copie d’un film réalisé il y a 70 ans) ; ou encore cette copie de Nothing Sacred de Wellman, tirée à l’époque de la sortie du film, qui faisait partie de la collection personnelle de Selznick ; ou encore, enfin, cette copie hallucinante de Portrait of Jennie, dont l’essentiel du film est en noir et blanc (1:1,37), sauf pour la dernière bobine, qui apparaît en format 1:1,66 et teintée (une section en vert, l’autre en sépia), à l’exception du dernier plan du film et de la bobine, qui surgit en Technicolor ; et la copie elle-même traduit cette singularité, car toutes les bobines ont été tirées sur de la pellicule Kodak 1948, hormis la dernière, imprimée sur de la pellicule datée de 1949. Etc. Le spectateur d’un film sur pellicule nitrate, dans ce contexte, est un peu archéologue ou spéléologue, ce qui lui est présenté est un artefact unique, chargé d’histoire.

Ce hic et nunc de chaque copie s’impose aussi à chacune des projections, en laissant des traces sur chacun des spectateurs. Car ce qui a été absolument caractéristique de ces trois jours de projection était le fait que toutes les séances ont été l’occasion d’apparitions ponctuelles, fulgurantes, qu’il s’agissait, après coup, de partager avec les collègues et amis. Ces surgissements ne concernaient à peu près jamais l’intrigue, le jeu des acteurs, voire même l’intérêt historique et esthétique du film, mais des épiphanies dont le mérite était à chaque assignable, dans notre perception, aux propriétés du nitrate : as-tu remarqué le bleu de la piscine, l’orangé du coucher de soleil, le vert du velours de sa robe, les veinules rouges qui striaient le blanc de ses yeux, la vapeur de la pluie, la joue de Michèle Morgan, le reflet sur la rampe de l’escalier, les lèvres rouges, comme en suspension, à la surface de l’écran ? De la même manière, le petit cahier de notes où je consigne mes impressions durant la projection est parsemé de mentions qui ont des allures de codes secrets, indéchiffrables : taches de couleurs rouges et vertes ; reflet de la lumière sur les chaises ; éclats verts ; beauté de l’eau bleue des piscines ; éclairs de lumières rouges ; velours vert de la robe de Tierney ; soie chemise ; flaques d’eaux dans la nuit ; éclair de tonnerre vert ; cue-marks noirs avec cercle turquoise ; cercle rouge sur noir.

L’expérience du nitrate est en partie du moins la tentative de reconstitution impossible à l’attention de ceux qui étaient avec nous dans la salle (« as-tu vu ce que j’ai vu ? ») ou ceux qui ne l’ont pas vécu (« je n’arriverai jamais à décrire tout à fait ce que j’ai vu, mais j’essaie ») — sur le mode de l’ekphrasis qui tend parfois inconsciemment, et à chaque fois davantage, à en rajouter une couche, à bonifier l’impression qui lui sert de modèle, à user d’hyperbole 8 .

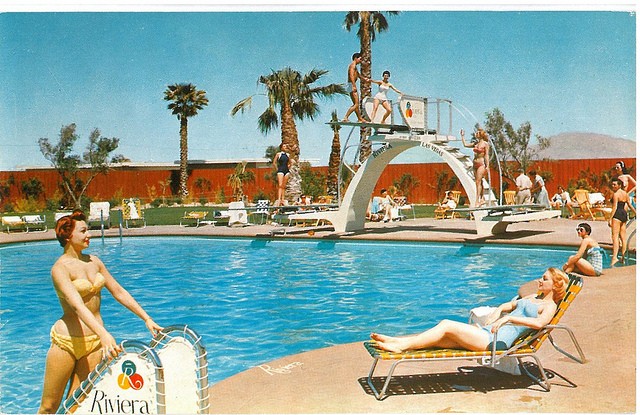

A Star is Born. Le rideau s’ouvre, le film démarre en générant son lot de frissons. Puis, tout aussitôt, une sorte de déception, une déflation devant ces bruns, ces verts un peu ternes du générique et de la première bobine, censé nous présenter le milieu de vie morose, rural et enneigée d’Esther Blodgett avant qu’elle ne devienne, quelques bobines plus tard, la star d’Hollywood, Vicky Lester. Le choc de ce passage d’un décor de vie à un autre est marqué dans la transition de la première à la deuxième bobine : elle quitte en train son bled et arrive à Hollywood. Le premier plan de la deuxième bobine — tel que je le reconstitue, je ne désire pas revoir le plan, je m’en tiens à mon souvenir — est un travelling latéral (on un panoramique) sur une piscine (ça peut être Beverly Hills) encombrée de corps bronzés affublés de lunettes de soleil.

Image du plateau tournage de A Star is born (la piscine, mais sans mon bleu).

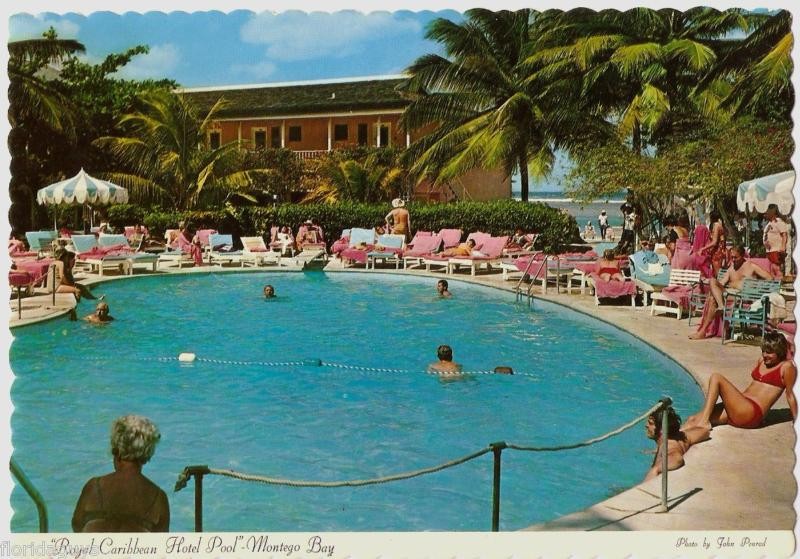

Le mouvement d’appareil accompagne la plongée d’un corps musclé dans l’eau de la piscine. Ce qu’il y a de proprement phénoménal dans ce plan, c’est le bleu de l’eau, qui se mêle au bleu du ciel. Un de ces bleus éclatants, scintillant, qui donne soif, qui vous éclabousse, et occupe toute la largeur du plan, au milieu des éclats de magenta et de cyan des parasols, des bikinis. Je retrouve quelque chose de ce jeu des couleurs en parcourant des vieilles cartes postales des années 1940 et 1950.

Par la suite, on fera défiler toute une série de plans où prédominent les couleurs chaudes, le clinquant et le brillant des néons et des strips d’Hollywood. Le rêve d’Esther est de rentrer, se confondre avec ce monde de couleurs. Évidemment, le petit hôtel que sa maigre bourse lui permet d’habiter — avant de rencontrer la gloire — lui fait retrouver les mêmes tons de bruns, de gris et de verts qu’elle espérait fuir (et qui lui collent d’ailleurs à la peau).

Mais le désir du bleu de la piscine persiste (pour nous) et il sera comblé, bien plus tard dans le film, quand la nouvelle villa qu’elle occupe sera flanquée d’une immense piscine. Mais entre temps, la star, Norman Maine, qui aura facilité la mutation d’Esther en Vicky, sombre de plus en plus (on le savait alcoolique, on accepte de moins en moins ses caprices, on l’écarte totalement de l’industrie, il devient dépressif, tente de faire une cure de désintoxication, sombre encore). Dans une scène remarquable où son agent vient le rencontrer, au bord de cette piscine, pour mettre un terme à son contrat — cette eau bleue est devenue un mauvais rêve, ironique, sans goût, une couleur qui bourdonne, comme un mal de tête qui ne veut pas vous quitter. Tout au long de la scène, sur la petite table qui les sépare, un pingouin porte-cigarette — était-il bleu ? — donne à toute la scène un air tragi-comique. Sur les bords de la chaise en rotin, je remarque des stries de couleur bleus et verts — usure de la pellicule, mais qui a l’allure de petits chocs électriques, comme ceux qui semblent pulser le long des veines et sur les tempes de l’ex-star. À la fin du film, on le sait, ce protagoniste, déchu, s’enfoncera pour mourir dans une mer que le soleil couchant recouvre d’une nappe de feu orangée.

Leave her to Heaven. Un autre bleu, plus sombre, tirant sur le vert et le noir, traverse Leave her to Heaven, immense film de John Stahl (un autre cinéaste un peu oublié). Le premier plan nous montre le retour du héros à sa résidence secondaire, isolée dans les montagnes, au bord d’un lac, et dont le reste du film nous relatera le tragique récit qui précède ce moment. Ce lac sera le décor, presque le personnage, au centre de plusieurs scènes marquantes du film. Bleu ou vert profond, entouré des colonnes de pins qui s’étirent au loin. Puis d’autres couleurs, en repensant à ce film, reviennent par bouffées.

Au premier chef, la première apparition de Gene Tierney, dans ce wagon de train. Le vert menthe en arrière-plan (siège, rideau, lampe du train) et le crème de sa robe qui permettent au rouge éclatant des lèvres de se détacher de la surface plane de l’écran, comme en suspension. Une robe en velours vert, une autre, en soie turquoise, à col orange, une autre, longue, à motifs asiatiques (rouge et noire ?), un maillot de bain vert, un autre, rouge, une robe de nuit à longue frange de dentelles, bleu pâle. Comme si le film n’était que cette succession de textures et de couleurs, de matières et de sensations colorées (il en va de même des couleurs hallucinogènes de Black Narcissus, vu dans le même contexte, oscillant entre des jaunes, des ocres, des bleus quasi fluorescents, et toute la gamme des rouges infernaux qui peuplent peu à peu le film, enflent dans les chairs et enveniment les yeux).

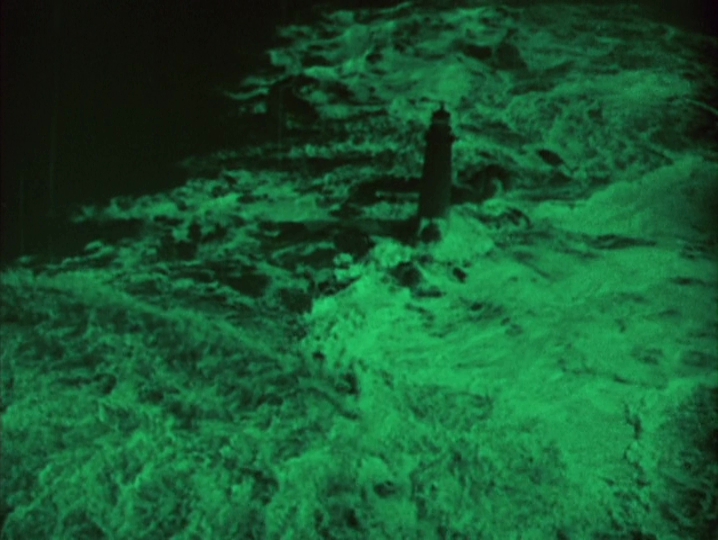

Portrait of Jennie. Film-événement, pour plusieurs, du festival. Quelque part entre Vertigo et les Ambersons, La jetée et Je t’aime, je t’aime. Mais le réel événement de ce film— par-delà toutes les somptuosités de délicatesse, la profondeur des émotions, toute l’étendue de velours de sa lumière — fut un changement de bobine, le dernier. Le personnage joué par Joseph Cotten part en mer, dans une barque (on est encore dans la poudre brumeuse du noir et du blanc).

On annonce un orage. Il commence à ramer — on voit apparaître les cue-marks qui annoncent le changement de bobine — et puis soudain,

un éclair vert se dessine dans le ciel, un vert fluorescent (comme le vert de la kryptonite, tel qu’il s’est sédimenté dans votre mémoire au contact des films de Superman). Mais cet éclair éclaire en même temps autre chose : l’écran a pris du large, il s’est amplifié, s’est gonflé. Et le plan suivant — incompréhensible, sublime, comme sorti d’un rêve impossible — est une masse dense de nuages orageux,

une fumée impénétrable, tournoyant au ralenti — comme ravalée et recrachée par son centre —, un plan en état d’apesanteur, dérivant, cherchant la ligne d’horizon, dans un vrombissement assourdissant qui perdurera en basso continuo, tout au long de la séquence.

Nous sommes avalés par la tempête, trempés dans cette masse d’algue fluorescente qui vous ensevelit et vous coupe le souffle. Au milieu de tout ce tumulte, j’entends encore les applaudissements nourris des spectateurs, ahuris, qui continueront, longtemps après la projection, de ne pas en croire leurs yeux.

On nous annonce une deuxième édition du Festival au printemps 2016. Les lilas seront encore en fleurs à Rochester et les copies seront sublimes. Le nitrate, pendant ce temps, continue d’exister.

Notes

- Contrairement à ce que l’on pourrait croire et à ce que j’ai souvent entendu lors de ces trois jours, l’expression ne renvoie pas, à l’origine, aux sels d’argent de la pellicule, mais bien à ces écrans lenticulaires recouverts d’argent courant à l’époque, qui devaient scintiller de façon si singulière, et qui ont refait surface ces dernières années pour accueillir la projection d’images 3D. ↩

- Dominique Païni, « Reproduction… Disappearance », dans Roger Smither (dir), This Film is Dangerous. A Celebration of Nitrate Film, Bruxelles, FIAF, 2002, p. 171-176. ↩

- Dominique Païni, « Le nitrate n’existe pas », dans Le temps exposé. Le cinéma de la salle au musée, Paris, Cahiers du cinéma, 2002, p. 31-34. ↩

- Ibid., p. 31. ↩

- Walter Benjamin, « L’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Oeuvres III , Paris, Gallimard, 2000, p. 273-274. ↩

- Un texte du blogue de Deborah Stoiber, coordonnatrice des voûtes de films en nitrate, indique qu’une copie tirée en 1937 existait également dans les archives (elle faisait l’objet d’une inspection), mais que, à l’évidence, la copie était trop endommagée pour être projetée. ↩

- Le film, on le sait, fut un des premiers réalisés grâce au procédé trichrome de Technicolor (bien qu’il sera éclipsé en renommée à la fois par The Wizard of Oz qui lui est contemporain, réalisé selon le même procédé, puis par le remake de Cukor en 1954, avec Judy Garland et James Mason, dont la présence, il faut l’admettre, est infiniment plus riche, poignante, mémorable et convaincante que celle de Janet Gaynor et Fred March, qui jouent dans le film d’origine, et que l’histoire a un peu oubliés). C’est aussi un peu toute cette histoire qui s’est sédimentée dans l’après-coup du film qui nous revient au fil de la projection. ↩

- À titre d’exemple, on lira le compte rendu [“My Photochemical Romance: The Nitrate Picture Show 2015->https://nitratediva.wordpress.com/2015/05/13/nitrate-picture-show-2015/]” sur le blogue de The Nitrate Diva. ↩