Ou la vie des morts (1)

La figure littéraire de la catabase (du gr. katábasis, « action de descendre ») fut l’invention des anciens pour imaginer la descente aux enfers d’un héros (Orphée, Héraklès, Énée). Plus fondamentalement peut-être, par le truchement de cette fabuleuse invention, ils se sont autorisés à faire parler les morts, à leur donner une forme de vie, à leur permettre — en leur donnant la parole — parfois d’obtenir une justice, ou simplement un nom et une histoire, qui leur furent interdits tandis qu’ils étaient encore parmi les vivants.

© M. Woods

Ces images

Comme d’autres, je n’ai pas été capable de visionner la vidéo de l’assassinat de George Floyd alors même que « ces images » que je n’ai pas eu le courage ou l’indiscrétion de regarder ne cessent de me, de nous hanter.

Au caractère insupportable de l’acte (un homme agonise et meurt sous nos yeux, un genou au travers du cou pendant 8 min 46 s) s’ajoute le fait que même si tout au long de la vidéo le chœur des passants s’élève pour réclamer que le supplice cesse, que soit levée cette masse du cou qui asphyxie l’homme au sol, tous ces gens n’ont pu qu’assister passivement à cette mise à mort (et les policiers présents qui étaient à même d’intervenir sont pour cette raison tout aussi coupables de la mort de cet homme). C’est une jeune fille noire de 17 ans qui a capté cet assassinat avec la main tremblante — on suppose — et qui aujourd’hui reçoit des menaces de mort de la part de décérébrés. Elle qui ne doit pas parvenir à ôter de sa mémoire ces images qu’elle a stockées sur son téléphone, elle qu’on imagine visitée sans relâche par le visage suppliant de cet homme, la joue écrasée au sol, la regardant, pleurant sa mère. Mais la caméra était là et faute d’avoir pu sauver la vie de cet homme, elle a pu montrer au monde comment un être vêtu d’un uniforme s’est senti le droit, fort de cet uniforme, de retirer la vie à un autre homme. Elle a capté cet instant décisif où la vie fuit d’un corps par l’action d’un autre homme juché sur lui, indifférent à ses pleurs, et qu’il a laissé crever. Cet instant absolument unique de cette vie a été filmé, puis a été rejoué à l’infini sur toutes les chaînes, a circulé, a tant été décrit qu’il existe désormais puissamment dans notre imaginaire (nous en avons tous, d’une façon ou d’une autre, une image). Et peut-être la force de cette image repose sur le fait qu’elle s’enfle d’autres images atroces, en palimpseste : images de lynchage vendues à une époque comme des cartes postales, images par centaines témoignant de la brutalité déversée sur des individus, hommes, femmes, qui ne demandaient rien, qui ne voulaient que vivre, et qu’un policier, suite à ce que le langage courant — qui porte toujours en lui sa dose létale de violence inconsciente — appelle une « bavure », a lancé sans appel dans la mort. Et puisque cette image existe, elle permet aussi de faire l’image sur les milliers d’actions violentes accumulées, plus souvent qu’autrement, sans image.

© M. Woods

L’obscénité ontologique (comme Bazin l’appelait) de toute image de mise à mort heurte déjà un noyau ultime de notre sensibilité. Cela relève de la violence métaphysique qui consiste à priver un individu de l’expérience intime de son dernier instant. Il y a une impudeur extrême à voir sa mort ainsi exposée. Même si le scandale plus fondamental, qu’on me comprenne, est celui de ce meurtre crapuleux, un deuxième degré d’horreur, d’abjection et de révolte est directement lié à l’existence de cette vidéo. Ce genou était blanc, et ce cou, noir. Et cet homme noir criait : « I can’t breathe », résumant en moins de 10 minutes de mots asphyxiés, 400 ans d’oppression qui tue, humilie et brutalise, là comme ailleurs, une frange de la population (elle est plus souvent qu’autrement noire, autochtone, arabe). Captée par un téléphone, cette vidéo deviendra (et sans que nous ayons besoin de la voir), une image essentielle de notre temps, aux côtés des 26 secondes du film de Zapruder, des minutes terribles de la vidéo montrant le lynchage de Rodney King : des événements d’une violence inouïe et dont le statut et les conséquences sociales, politiques, sont directement liés à leur captation et leur circulation.

En quelques jours, cet événement — quelle en aurait été l’ampleur si cette horreur n’avait pas été filmée ? Poser la question, c’est y répondre — a atteint un statut absolument unique dans l’iconosphère, quelque part entre l’image du jeune homme (dont le nom n’a jamais été identifié avec certitude) devant le tank de la Place Tiananmen et l’image, pourtant absente, de l’immolation de Mohamed Bouazizi qui déclencha le printemps arabe (image absente, mais « présente » parce que nous lui avons substitué d’autres images connues, depuis le bonze Thich Quang Durc en 1963, à Saigon, aux immolations dans plusieurs pays arabes qui se sont enchaînés depuis 2012). Images étincelles lancées dans des poudrières remplies à ras bord. Images qui parviennent à rassembler les voix de tous ces morts sans noms, sans images. Ces images fissurent la trame du réel, et pour cela elles exposent parfois leur revers de perversité et de banalisation, dans le cirque du visuel.

© M. Woods

Tous ces noms

Dans les manifestations, l’un des slogans les plus bouleversants que chantent les cortèges est : « Say His Name: George Floyd ».

On pourrait scander, à la suite, comme on l’a fait par ailleurs : Samuel Dubose, Breonna Taylor, Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, Michael Brown, Cynthia Fields, Eric Garner, Rayshard Brooks, en France, le nom tristement emblématique d’Adama Traore, pour nous, ici, ceux récents de Chantel Moore, Rodney Levi, les noms des centaines de femmes autochtones tuées ou disparues depuis 2015, plus lointainement, Anthony Griffin, Freddy Villanueva, et (malheureusement) tant d’autres 1 . Tous ces noms, paradoxalement, douloureusement, tragiquement, existent médiatiquement, socialement, et pénètrent la sphère symbolique de nos discours, que parce qu’une injustice irréparable a été commise à leur endroit. Dire leur nom, écrire leur nom, crier leur nom, rappeler leur nom, c’est chercher à leur donner une « vie » après la mort : une vie qu’un système leur a arrachée, résumant une biographie fulgurante et soudain publique, condensée autour de ce point limite : une mort que, comme dans les génocides, les bourreaux auraient préféré oublier, rendre, précisément, anonyme, sans nom et sans voix pour le rappeler à la mémoire (il y a une violence supplémentaire et spécifique à cette volonté d’effacement).

Un nom. Ce nom. Ces noms. Floyd, Traouré, Moore. Valant pour mille autres. Ce nom qui est celui d’une femme, d’un homme, qui avaient des enfants, une vie, des passions, des rêves, une enfance, se transforme en symbole (réduisant par le fait même son existence, mais en lui donnant une ampleur qui dépasse l’échelle d’une vie humaine). Il devrait incarner en cela, en nous ralliant autour de ce nom, dans l’agencement de ces lettres et dans le déroulé de ces phonèmes, la possibilité, voire l’obligation d’une action et d’une responsabilité. Prononcer le nom, dans un cortège ou une manifestation, l’écrire dans un texte ou sur un mur, est une façon de s’engager, une promesse de ne pas l’oublier. En faisant en sorte que ce nom désormais soit sur toutes les lèvres, il force performativement à agir, se questionner, se situer. Ce nom est là aussi pour les autres — non pas à la place de, mais au nom de. Pour quoi ? Pour que cette violence et le système qui l’autorise, le conforte, le camoufle et le défend, deviennent effectivement insoutenables pour la multitude.

© M. Woods

La chose n’est sans doute pas gagnée.

Mémorial

Il est d’usage dans les mémoriaux de graver les noms des victimes qu’on veut commémorer, sur des murs, des stèles, des pierres. Je me souviens, à Prague, dans le quartier juif, de l’émotion particulière ressentie lorsqu’on pénétrait la petite synagogue rose reconstruite, sur le mur de laquelle on avait simplement inscrit les dizaines de milliers de noms de la communauté juive praguoise assassinée dans des camps d’extermination. Notre regard est à la fois happé par la masse vertigineuse et en même temps par la nécessité de focaliser sur un nom, puis un autre, puis un autre, et de se rappeler que chacun de ces noms est une histoire dont le point commun est d’avoir croisé sur leur route le système aveugle et innommable de l’extermination.

Il arrive aussi lors de certaines commémorations qu’on lise à haute voix les noms des tués (je pense aux victimes de Polytechnique par exemple ou dans un tout autre registre, les morts du 11 septembre). Dresser une liste, déclamer les noms, la publier, peut aussi, en cela, devenir un geste politique (parfois opportuniste, souvent courageux).

The Guardian (20 juin 2018)

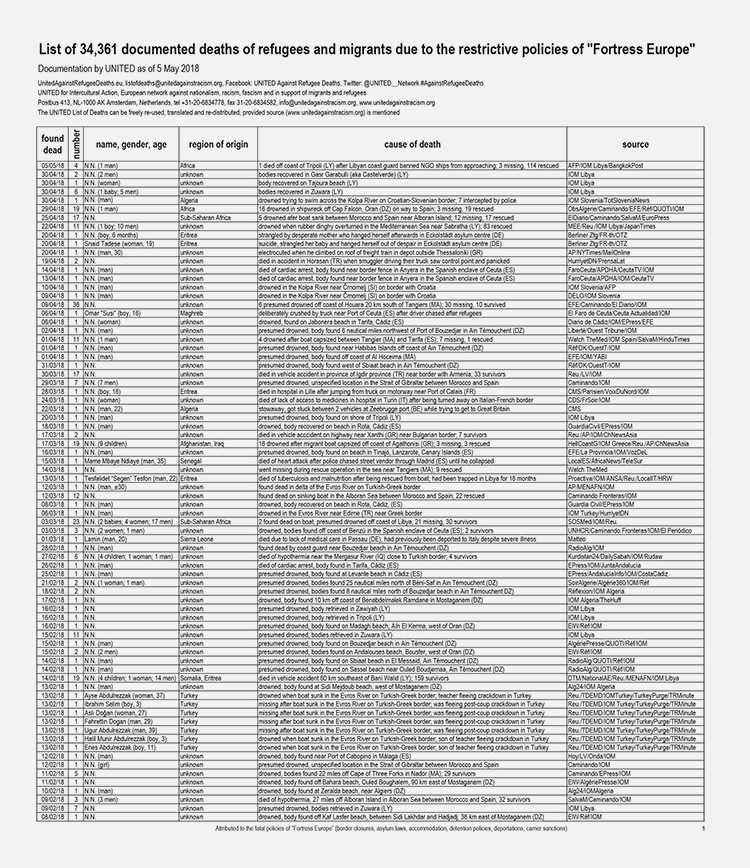

[The List->http://www.list-e.info/liste-hakkinda.php?l=en ] est un projet lancé il y a quelques années par Banu Cennetoglu 2 http://www.list-e.info/liste-hakkinda.php?l=en. ]][/url] qui consiste à la publication ou la présentation d’une liste de tous les migrants morts en mer. À côté de chaque nom, quelques détails, quand ils existent, servent à donner une soudaine, bouleversante, singularité à ces individus qui sombrent, plus souvent qu’autrement, dans la statistique, la froideur du chiffre (« on dit cent quinze maquisards… », entendait-on dans Pierrot le fou). Sa première présentation publique, en mars 2007, à Amsterdam, dressait la liste de 7,128 noms. En juin 2018, The Guardian publiait la liste de 34,361 noms. En septembre 2018, à Barcelone, on trouvait les noms de 35,597 personnes mortes en mer.

New York Times (24 mai 2020)

Récemment, le New York Times a décidé de publier la liste des (premiers) 100,000 morts de la Covid sur la première page de son édition du dimanche, le 24 mai, avec de très brèves notules donnant l’âge, la ville, parfois, en quelques mots, un élément de l’histoire du décédé. Le site Web fait défiler ce cimetière virtuel par dates, avec le décompte qui augmente, à mesure qu’on descend la page. On y perd des heures à défiler, lire, imaginer, frappés par l’émotion cumulée par la masse de morts et la singularité quelconque de chacune de ces vies.

Romi Cohn, 91, New York City. Saved 56 Jewish families from the Gestapo.

Tommie Brown, 82, Gary, Ind.. Security worker who died the same day as his wife.

Doris Brown, 79, Gary, Ind.. Died on the same day as her husband.

Josephine Posnanski, 98, New Jersey. Loved to dance.

Rodrick Samuels, 49, Orlando, Fla.. Never let anyone mess with his younger brother.

Nancy M. Allen, 91, New York City. Loved to read and play bingo.

Charles Dow Long, 82, Tempe, Ariz. Taught himself to play the drums.

Celia Yap-Banago, 69, Kansas City, Mo. Had been planning to retire in April.

Valentina Blackhorse, 28, Kayenta, Ariz. Aspiring Leader in the Navajo Nation..

Tous ces morts trouvent ici — faute de rites, faute d’être morts entourés de leurs proches — un nom. Tous ces noms, simplement, sont des ponctuations qui nous emportent dans un vertige.

C’est, me semble-t-il, dans le voisinage de ce cimetière sans pierres tombales, avec tous ces noms écrits, graffés, scandés, alignés, que nous évoluons depuis quelques années et en particulier ces derniers mois, entre le début de la pandémie et la mort de George Floyd, et qu’en même temps quelque chose de très ancien de notre relation à la mort et la mémoire est peut-être en train de se rompre et de se remodeler, un peu partout dans le monde. Et peut-être est-il bon et juste que les morts ne nous laissent pas en paix, qu’ils nous refusent de faire le deuil, et qu’on soit rappelé que notre devoir envers eux — comme dans le magnifique roman de Mathieu Arsenault, La morte — est de ne pas cesser de les visiter, de les éveiller dans les mémoires assoupies, mais aussi d’accepter qu’ils nous hantent et transpercent nos nuits, d’accueillir leurs paroles étranglées afin de demeurer collectivement inconsolables.

Mais peut-être, comme le dit Anne-Marie Miéville, dans Le Livre d’image, citant Elias Canetti : « On n’est jamais suffisamment triste, pour faire que le monde soit meilleur. »

(fin de la première partie)

© M. Woods

Toutes les photographies de cet article ont été réalisées par l’artiste Michael Woods. Les images ont été prises entre le 29 mai et le 31 mai 2020, à Boston, MA. Les manifestations ont été organisées par FTP Boston le 29 mai et BLM Boston le 31 mai 2020. Selon les voeux du photographe, les droits de reproduction ont été versés au chapitre canadien de Black Lives Matter.

Notes

- On pourrait aussi dresser la liste de toutes les portions de la population opprimées et assassinées qui sont régulièrement oubliées dans ces décomptes de l’infamie, que ce soit les Palestiniens, les Ouïghours, les Kurdes, les Yéménites, les Soudanais, pour ne rien dire des migrants, des réfugiés, des déportés, des morts dans les camps d’extermination. ↩

- Merci à Emanuel Licha de m’avoir signalé l’existence de ce projet. Pour en savoir plus sur le projet : [url=http://www.list-e.info/liste-hakkinda.php?l=en.] ↩