Notes sur Paris

Le 21 février je prenais un vol Paris-Montréal, les images des semaines précédentes défilant sous mes yeux. Je ne me doutais alors pas que deux jours plus tard le gouvernement français déclarerait officiellement la situation d’urgence sanitaire. Et puis, tout s’est accéléré, partout dans le monde. Ce texte fut écrit par Baptiste et moi, depuis un mois de février qui me semble si lointain. En ligne, je contacte Baptiste, confiné de l’autre côté de l’Atlantique, et lui transmets mon sentiment. Il me répond qu’un jour « ces images re-trouveront leur goût d’actualité et d’urgence ». (SB)

SB : En arrivant à Paris, je retrouve Baptiste, épuisé de la manifestation de la veille. J’espère découvrir enfin de ces protestations et de ces grèves qui durent depuis plusieurs semaines autre chose que les images médiatiques qui rythment mon quotidien. Mais alors que je lui confie que mon rapport à la situation française repose, depuis mon départ pour Montréal, sur une collection d’images cinématographiques, écrans à travers lesquels j’essaye de garder un contact avec l’espace en ébullition où j’ai grandi. Il me répond que le cortège de manifestants lui aussi, quelque part, est une collection d’images. Dans le coin d’un appartement minuscule, proche de la porte de Clignancourt, il me rapporte quelques-uns des souvenirs qu’il se remémore à travers l’écran de fumée des lacrymogènes qui le font encore tousser un peu. Je lui réponds avec mes images glanées sur les écrans de cinéma et, à l’issue de cet échange, nous décidons de le retranscrire, d’en préciser les contours au cours des semaines suivantes.

BF : J’ai marché dans les cortèges des syndicats un peu comme on va au cinéma : il faisait beau, c’était encore l’après-midi, il y avait beaucoup de choses à voir – tant et si bien qu’on finit par en être un peu lassé, comme au musée – tout le monde prenait des photos le smartphone à la verticale, ou alors grâce à un beau DSLR. Des choses à voir, il y en avait suffisamment pour ne jamais s’ennuyer : un Dark Vador avec un collier d’yeux en plastique (il protestait contre les armes sublétales), un bouledogue mâle vivant, peint en rouge et vert, solidement arrimé au porte-bagages d’un vélo, une guitare électrique faite avec un jerrycan Castrol, des trompettistes, un faux macchabé en référence au démantèlement de l’hôpital public, une chorégraphie féministe et de grands oiseaux noirs de papier qui flottaient ; je les ai suivis un moment, puis on s’est perdus. Tout cela était diversement réussi. La chorégraphie féministe m’a ému, un peu facilement : c’était la joie sincère des participantes et de celles et ceux qui partageaient un moment gratuit, une émotion de cinéma. De manière générale, les gens chantaient, riaient ou souriaient, et l’on peut dire que l’ambiance était heureuse.

SB : En marchant dans les manifs à travers la France, à Paris comme à Metz, à Strasbourg et à Marseille, je retrouve cette même énergie confuse. La masse de manifestants est autant habitée par la colère que par la joie, effervescence brute où les corps dansants expriment la protestation avec les gestes de la célébration. Peut-être est-ce lié à cette phrase dont on entend des variations dans les cortèges : nous crions que nous existons, que nous refusons d’être oubliés. Ces derniers jours, j’ai vu ou revu certains des films qui ont marqué la production cinématographique française cette dernière année. En voyant trainer au sol les résidus de pétards et en m’étouffant dans les jaillissements de couleurs, je pense à cette scène d’Adolescente de Sébastien Lifshitz, un film suivant le parcours de deux jeunes filles pendant plusieurs années marquées par les attentats, la précarité et leur combat pour exister au sein d’une société qu’elles comprennent à peine. Au milieu du film, c’est l’anniversaire de l’une des filles, la caméra suit ce cortège féminin, qui me fait immédiatement penser à la chorégraphie féministe que tu évoques. Sans s’en rendre compte, elles hurlent le même slogan que ces gilets jaunes qui arpentent les rues, « on n’est pas fatiguées, on n’est pas fatiguées », ce à quoi répondra l’une d’entre elles « c’est normal, il n’est que 9:00 ». Mais alors que la nuit tombe, la démarche de ces femmes se fait plus maladroite, des garçons les ont rejoints et la scène devient une bagarre à base d’eau et de farine, on se court après et se réchauffe dans le chahut des rues parisiennes. Cette trajectoire ressemble tant à celle que tu me racontes, au mouvement de foule qui se transforme avec l’arrivée de la nuit.

Adolescentes (Sébastien Lifchitz, 2019)

BF : C’est une joie contenue, je ne veux pas dire par là que l’on refrène l’expression de sa joie, non, c’est qu’elle est géographiquement contenue. À chaque coin de rue, une division de CRS, et sur les côtés, un filin de service d’ordre, et à l’arrière un grand camion avec un beau ballon, l’ensemble diffusant du Kenny Arkana, du Mafia K’1 Fry ou du Tryo. J’ai observé que la bande-son dépend de la division départementale syndicale : dans le Val-de-Marne, davantage de reggae, en Seine-Saint-Denis, on est plutôt branché hip-hop.

Ce qui m’intéresse, en tant qu’observateur, c’est davantage le débordement. Tout devant, vers les Gilets jaunes, et ces quelques manifestants vêtus de noir, avec masques à gaz et lunettes de protection, on est dans la dimension imprévisible et sensible de l’émeute. La force de la tension provient de la présence massive des forces de l’ordre, ils sont extrêmement nombreux, à gauche et à droite, devant aussi, à encadrer cette masse incomprise, devenue récurrente, du cortège de tête. Dans un vrombissement de moteur apparaît la BRAV-M, une troupe d’action chirurgicale, qui s’est rapidement fait connaître pour son usage de la matraque et du LBD. Elle est copieusement insultée, dès son arrivée. C’est un paradoxe de la chorégraphie de la manifestation contemporaine : son caractère insurrectionnel est assuré par un jeu d’allers et de retours – de projectiles, de regards noirs, d’insultes, de coups – avec les forces de l’ordre qui sont un indispensable protagoniste de la scène. Avec les Black Blocks qui se dispersent et se reforment à la manière des bancs de poissons, ils jouent un numéro bien rodé, bien connu des deux parties.

SB : Cette répression réapparaît sans cesse, elle prend ses racines dans de vieilles pièces de théâtre qui reviennent en citations. Dans Adolescentes, c’est cette scène où la jeune fille joue le personnage d’Antigone et récite la fameuse réplique : « Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n’aime pas et je suis le seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. »

Mais tu mentionnes ces fameux LBD et surgissent dans mon esprit toutes les traces ensanglantées qui se sont écoulées ces derniers mois, sur le pavé et sur les écrans. Je pense inévitablement au film Les Misérables de Ladj Ly. Dans une entrevue, le cinéaste expliquait que les violences policières qui ont choqué la France ces deux dernières années sont vécues en banlieue depuis une trentaine d’années, et qu’il semblerait que l’on prenne enfin conscience d’une situation française où l’ordre est maintenu par la force alors que la situation n’a rien de nouveau. Et si Les Misérables est un film sur la banlieue (bien que le terme un peu trop générique renvoie à des réalités géographiques diverses), j’ai du mal à y voir autre chose qu’une image de la France dans sa globalité. Lors d’une altercation entre les trois policiers du film et un groupe de jeunes, la caméra tourne autour des personnages pour nous signaler une perte de contrôle progressive. Un jeu d’allers et de retours – disais-tu – débordement incontrôlable qui mène à la bavure : LBD à bout portant dans le visage d’Issa. A l’arrière de la voiture, Issa pose sa tête au visage tuméfié contre la vitre où se reflète la ville qu’il observe, enfermé dans sa cage. Dans le regard du jeune homme, une mélancolie se dessine, ses émotions semblent mêlées et l’on se demande s’il s’agit là du visage de l’abandon ou de celui dont la colère ne cesse de grandir jusqu’à ce qu’advienne l’imprévisible ?

Les Misérables (Ladj Ly, 2019)

BF : Cet imprévisible, il est là partout, je me souviens d’une manifestation qui a fait demi-tour, sur quelques centaines de mètres, sous l’effet du cortège de tête. C’est aussi, « côté manif », un éthos en action : une certaine manière de tendre la main à qui est tombé, de crier ensemble, de s’échanger du sérum physiologique pour lutter contre les effets des gaz CS, d’aller voir celles et ceux qui sont au sol, frappés au visage ou suffoquant du lacrymogène. C’est un ensemble d’odeurs et de sensations, qui se mélangent rarement ailleurs : la merguez et la lacrymogène, la joie d’être ensemble et la peur de recevoir un pavé dans l’occiput, la volonté de changer un monde et la peur de le voir disparaître.

SB : C’est sur la réplique « C’est angoissant le futur en vrai » que ce conclut Adolescentes.

BF : Se surprendre à vouloir ressentir à nouveau une colère sourde, s’opposer à l’oppression étatique, et parfois douter de ce qu’on voit, de ce qu’on fait.

SB : C’est un combat qui ne semble plus avoir d’origine, mais qui s’intensifie peut-être. Des traces me signalent que la lutte est présente depuis des années dans ce chaudron français. À la Cinémathèque française, c’est la rétrospective Jean-Luc Godard. Je vais voir Le rapport Darty (1989) dans lequel,, à plusieurs reprises, réapparaît cette phrase : « LA SOCIETE / CONTRE / L’ETAT. ».

BF : Ce devait être le 11 janvier. Un cocktail Molotov ou un dispositif incendiaire quelconque avait mis le feu à un restaurant japonais, à proximité de République. Les voisins du 6e avaient tenté, sous la pression de la foule, mi-rieuse mi-obligeante, d’éteindre le départ d’incendie, à l’aide d’un arrosoir. Un CRS monte sur le haut de l’étal avec un extincteur, afin d’éteindre les flammes. Cible facile, il reçoit une pluie d’objets variés, des pavés et des cailloux. C’est une volée d’injures qu’on entend sortir de la compagnie, puis une bordée de grenades de désencerclement en émane. Elles font dans la nuit naissante de grandes toiles d’araignée orange en l’air. Le climat, cette fois-ci, c’est la peur. Et c’est un scénario, clair, mille fois utilisé, c’est nous contre les autres, tous les coups sont permis. Au milieu des lacrymos j’ai peur, j’en profite pour filer en douce.

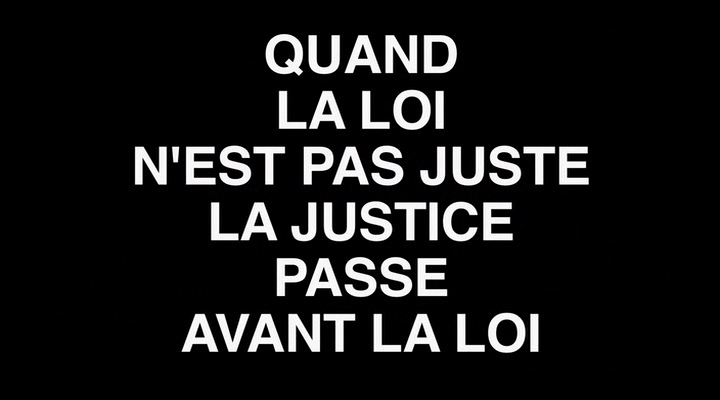

SB : C’est peut-être ce sentiment de peur, de fébrilité qui caractérise le mieux la situation. Tu me disais tout à l’heure, alors que nous nous dirigions vers la manifestation, que tu aurais peut-être dû prendre ton masque à gaz. Cette peur, c’était elle, je crois, dans les yeux tuméfiés d’Issa. Ses blessures me renvoient au carton qui conclut Film socialisme (que je revois quelques heures après ma dernière manif) : « QUAND / LA LOI / N’EST PAS JUSTE / LA JUSTICE / PASSE / AVANT LA LOI ».

Film socialisme (Jean-Luc Godard, 2010)

La montée de cette violence s’incarne sur la place d’Italie, dans les rangées de CRS qui enserrent la manifestation, alors même que le mouvement, essoufflé en cette fin février, ne fait plus vraiment signe vers un quelconque débordement. La répression est devenue trop visible. Et en ce jeudi après-midi, le pas est fatigué, fébrile. Je repense au dernier plan des Misérables. Issa brandit un cocktail Molotov, dans un geste qui crie une forme d’existence, un refus d’oubli, où le poing levé est à la fois signe de joie et de colère. Le film se conclut sur un suspens qui nous laisse avec une interrogation. Si la violence continue de nous faire peur, n’est-elle pas aussi l’unique façon d’apparaître ? Même si l’énergie s’amenuise et qu’à la fin de cette manifestation du 20 février beaucoup se disent déjà « à l’année prochaine », je continue à fixer ce cocktail Molotov, sans savoir s’il va s’éteindre ou s’embraser.

Les Misérables (Ladj Ly, 2019)

Crédit photographique: Baptiste Fauché.