MARLON BRANDO, COWBOY CRÉPUSCULAIRE

Déjà célèbre depuis 1947 pour son interprétation au théâtre de A Streetcar Named Desire de Tennessee Williams, dans une mise en scène d’Elia Kazan, Marlon Brando est une star quand, en 1960, il décide de passer derrière la caméra pour tourner ce qui sera son seul film en tant que réalisateur : One Eyed Jacks. Il a alors interprété trois films de Kazan, deux de Mankiewicz et a travaillé avec Zinnemann, Lumet, Benedek, Logan et Dmytryk, entre autres; son image est constituée et tous les cinéphiles connaissent son impossible diction.

Film inclassable, One Eyed Jacks est un objet unique dans l’histoire du western. Peu d’éléments de la mythologie du genre subsistent dans cette histoire d’un anti-héros racontée avec une sorte de ralenti permanent et où le jeu de Brando s’édifie sur des silences et des mots qu’il semble ne prononcer que pour lui-même.

One Eyed Jacks

Le film débute en 1880, dans une petite ville du Mexique dont la banque est dévalisée par trois gringos, et se poursuit en 1885, à Monterey, au bord de la mer. Nous sommes loin des plaines de l’Ouest et quand le héros parle de quitter la Californie, c’est pour l’Oregon, pas très près non plus de Monument Valley ou du Texas. Aucune trace ici de la conquête de l’Ouest, des pionniers et des guerres indiennes.

Bien que deux scénaristes soient crédités au générique et que le film s’inspire d’un livre, la mise en scène de Brando, sans parler de son interprétation du personnage principal, ne laisse aucun doute quant à la réelle paternité du film. Cette lenteur délibérée, ce parti pris d’arrêter constamment le film dans son mouvement naturel, d’en différer l’action, a pour effet de conférer aux dialogues une importance exceptionnelle dans un western – au point où, ce sont là les vrais moments d’action du film.

D’où l’impression, qui s’installe très tôt dans la vision du film, que c’est une tragédie qui se déroule sous nos yeux. Rio, malgré sa dextérité avec le revolver, n’est ni un justicier, ni un révolté; ce n’est qu’un petit voleur de banque – son « métier », comme il le dira à la jeune mexicaine qui porte son enfant – qui, plus que les truands, les « capitans » et les «sheriffs», doit affronter le fatum qui toujours le rattrape. Héros tragique, ténébreux autant que silencieux, Rio lutte contre le mensonge, la dissimulation et la trahison. Et seul l’amour innocent de la jeune Mexicaine saura briser cette carapace, le débarrasser de son cynisme, mais, comme dans la tragédie, installer aussi dans son cœur l’idée d’expiation (Brando se serait-il souvenu de son personnage de On the Waterfront?), au point où la torture sadique que lui fera subir son ancien complice, devenu shérif, semble souhaitée par le héros, seule façon de se laver et d’être digne de l’amour qui lui est proposé.

Filmé par le grand Charles Lang Jr, One Eyed Jacks fut tourné en VistaVision 1 , un procédé qui servait bien les paysages grandioses, ce que Brando avait très bien compris; d’où cette magnifique tempête de sable en montagne du début et ces images de mer qui ponctuent toute la seconde partie du film; d’où aussi ces nuits si palpables. (Ce qui n’exclut pas les transparences si chers à Hitchcock et ici utilisées brillamment). Trop facilement considéré comme une curiosité, One Eyed Jacks, avec le recul, se révèle être une œuvre forte et envoûtante qui fait regretter que Brando, suite à l’échec relatif du film, n’ait pas poursuivi sa carrière de réalisateur.

One Eyed Jacks

15 ans plus tard au Montana

À la fin de One Eyed Jacks, le héros, réconcilié avec lui-même, s’éloigne vers l’horizon sur son cheval avec l’espoir, un peu abusif, de retrouver sa fiancée au printemps pour la naissance de leur enfant. Cette fin romantique n’annonçait en rien le retour de Brando dans l’univers du western, dans la peau d’un tueur à gages, aussi mystérieux que sadique, pour les besoins du très beau (et très violent) western d’Arthur Penn The Missouri Breaks.

Brando avait déjà travaillé avec Penn en 1965 pour The Chase, une histoire contemporaine (et à implications politiques) de sheriff texan dont le tournage, dit la chronique, avait été des plus difficiles. La collaboration sur The Missouri Breaks fut d’un tout autre ordre, Brando, aux dires mêmes de Penn, s’étant impliqué sérieusement dans la définition de son personnage, jusque dans le choix des accessoires (déguisements, chapeaux, arme cruciforme, etc.) le définissant.

Ici aussi nous sommes bien loin de l’Ouest des pionniers conquérants : nous sommes aux pays des petits fermiers et des grands propriétaires terriens qui calculent en pourcentage la rentabilité de leur troupeau. Et si le film s’ouvre sur une pendaison menée rondement, nous rappelant que la Justice est encore approximative en ces contrées, la bibliothèque du riche David Braxton est majoritairement constituée d’ouvrages traitant de la loi et de son application : la bourgeoisie d’affaires se prépare! Même la frontière avec le Canada est désormais bien protégée par « la meilleure police au monde » et il n’est plus possible pour les voleurs de chevaux de la traverser pour aller chercher leur précieux butin.

Mais pour le moment, le meilleur moyen pour un grand fermier du Montana de se défendre face aux voleurs de chevaux, c’est d’engager un « regulator » : Lee Robert Clayton, alias Marlon Brando. Le gouvernement des Etats-Unis n’a rien inventé en confiant sa guerre en Irak aux tueurs de Blackwater: déjà, à la fin du XIXe siècle le modèle était éprouvé.

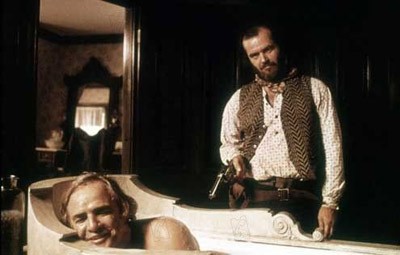

The Missouri Breaks

Clayton s’installe donc dans la belle maison du riche fermier. Sa réputation de grand nettoyeur l’a précédé, mais personne ne savait que le célèbre « regulator » était un personnage fantasque et coquet, ornithologue amateur, jouant du luth et de l’harmonica, et parlant en périphrases avec l’accent d’un acteur shakespearien. Personne ne savait non plus qu’une fois au travail il allait se fourrer le nez partout, dans l’histoire de la famille Braxton autant que chez les voleurs de chevaux. Enfin, qui aurait pu se douter qu’un personnage aussi élégant et sentant bon l’eau de Cologne vingt-quatre heures par jour, était un parfait sadique, n’aimant rien de plus que de tuer à petit feu – comme un enfant méchant faisant fumer un crapaud. Est-il besoin de dire que Brando s’installe dans ce personnage comme dans une deuxième peau, lui conférant une stature qui commande le respect, autant que la peur.

Il ne faudrait surtout pas réduire le film à un grand numéro d’acteur. Brando et son personnage s’intègrent parfaitement dans cette description presque documentaire de la fin d’une époque déterminante de l’histoire américaine. Et Brando-Clayton le sait mieux que quiconque, conscient qu’il est que ses bons offices ne seront bientôt plus requis et qui, au moment de tuer Calvin, philosophe quelques minutes et déclare à sa victime qui n’arrive pas à deviner comment il va mourir : « You’re like the last one of your kind, old man ». Et d’ajouter cyniquement : « If I was a better businessman, I would put you in a circus »… (Pour y rejoindre Buffalo Bill?!)

Western qui n’en est déjà plus un, The Missouri Breaks, comme les autres incursions d’Arthur Penn dans le western (The Left Handed Gun/1958, Little Big Man/1970), témoigne d’une conscience aiguisée de l’histoire et de son mouvement accéléré. Ce poids de l’histoire est d’ailleurs inscrit dans la mise en scène de Penn qui est réglée au cordeau, inscrivant toujours les personnages dans un espace bien délimité. Remarquable directeur d’acteurs, Penn est magnifiquement entouré : Randy Quaid et Harry Dean Stanton sont particulièrement convaincants; même Jack Nicholson, toujours tenté par le cabotinage, s’accommode de dialogues un tantinet littéraires.

Genre par excellence du cinéma américain, le western, fut-il « crépusculaire », ne pouvait que tenter le grand acteur qu’était Marlon Brando. Et nous ne sommes pas près d’oublier le Rio Kid et Lee Robert Clayton, figures désormais mythiques d’un monde où mythologie et histoire font toujours bon ménage.

The Missouri Breaks

Notes

- Procédé de prises de vues sur pellicule 35mm à défilement horizontal. Permettant une plus grande surface d’impression, donc une meilleure définition, le procédé, qui supposait des projecteurs correspondant, ne fut utilisé en gros que de 1954 à 1960. Vertigo et The Searchers, entre autres films importants, furent tournés en VistaVision. ↩