MA FAMILLE COMÉDIENS

Tous les êtres humains naissent comédiens, mais peu le deviennent, la plupart s’en tenant au seul rôle que le destin leur a écrit avec plus ou moins de talent. Celles et ceux qui sautent la clôture, qui s’exposent à tous les regards et toutes les critiques et assument les complexes mutations des temps, celles-là et ceux-là se comparent aisément à des astronautes en état d’apesanteur qui échappent aux lois de la gravité quotidienne.

J’aime profondément les comédiens. Ils pratiquent un «métier merveilleusement périlleux», ainsi que je l’écrivais en octobre 1984 dans un court article de Copie zéro, la revue de la Cinémathèque québécoise 1 . Pourquoi n’ai-je pas davantage écrit à leur sujet? Par pudeur, peut-être. Parce que j’ai avec eux des relations intimes, presque familiales, et que mes «techniques» de direction de comédiens reposent essentiellement sur des échanges humains, la plupart du temps autour d’un bon repas; et parce que je les laisse responsables d’être à la fois ce qu’ils sont et les personnages qu’ils créent. J’ai ainsi le sentiment d’être à leur égard un spectateur admiratif plutôt qu’un meneur de jeu. En quelque sorte, je me laisse diriger par les comédiens plus que je les dirige.

JPL en tournage pour L’Homoman (1964)

J’ai pourtant fait mon premier court métrage, L’Homoman, et mes trois premiers longs (Le révolutionnaire, Patricia et Jean-Baptiste et Mon oeil) avec des non-professionnels, amis proches et amis d’amis. Nous partagions les mêmes rêves et les mêmes passions et trouvions normal de «les mettre en jeu»; de toute façon, je n’aurais pas pu payer les cachets de l’Union des artistes (UDA). Par ailleurs, si j’ai décidé de jouer moi-même le rôle de l’ours mal léché Jean-Baptiste, c’est qu’on m’avait reproché de me payer la gueule des autres dans Le révolutionnaire : qu’à cela ne tienne, je me paierais la mienne! J’ai beaucoup appris de cette expérience, même si j’étais mon propre réalisateur. Pas évident, quand on est pas entraîné à jouer, de rester en contact avec son personnage pendant des semaines, de le voir souvent prendre le dessus, de le haïr autant que de l’aimer. Tout réalisateur devrait jouer un moment ou l’autre devant la caméra pour mieux comprendre le métier de comédien. J’ai tenu une dizaine de petits et moyens rôles depuis 1966, et je viens de remettre ça en 2008 en interprétant dans le premier long métrage de Simon Galiero, Nuages sur la ville, un personnage dénommé Jean-Paul, proche parent de mon Jean-Baptiste d’antan, mais un intellectuel, cette fois. Dans les années 1950, au collège, où j’ai joué dans plusieurs pièces, la première à onze ans, j’avais quelquefois songé devenir comédien, mais à quinze ans le rêve de réaliser des films l’avait emporté sur tout autre projet d’avenir. En fait, j’étais beaucoup trop introverti pour le métier de comédien, raison pour laquelle je serai bientôt séduit par mes contraires : Raoul Duguay et Marcel Sabourin. Du pas «vrai monde», comme me l’ont reproché dans les années 1960 les tenants, parfois fanatiques, du cinéma direct et vérité, qui eux prétendaient travailler avec monsieur et madame tout le monde, ce qui est un bien beau mensonge quand on pense, par exemple, à tous les personnages des films de mon ami Pierre Perrault (à qui j’ai déjà fait avouer devant le critique français Louis Marcorelles qu’il était le meilleur réalisateur dramatique du cinéma québécois!).

Raoul a chanté hors écran dans Patricia et Jean-Batiste, il est le héros de Mon œil, il sera, en 1967, le poète trouble-fête de Mon amie Pierrette, puis le matou en chaleur de Q-Bec My Love en 1969 et il a cosigné la musique des Fleurs sauvages. Il a été l’inspiration directe de Mon œil et de Mon amie Pierrette, deux films à l’image de sa démesure créatrice qui m’a permis de sortir des cadres narratifs que pourtant personne n’avait encore fixés, comme c’est le cas aujourd’hui. Pourtant, malgré le vent de folle liberté de l’époque, je me suis fait sévèrement gronder, Mon œil subissant les foudres de la critique et, Mon amie Pierrette, celles de l’ONF qui l’a interdit à la finition pendant deux ans 2 . Pourtant, notre amitié est restée intacte parce que nous avions totalement assumé la responsabilité de nos démarches parallèles.

Raoul Duguay dans Mon amie Pierrette (1969)

Marcel-Abel

En 1965, un soir d’automne, je me retrouve en compagnie de ma compagne Marguerite Duparc à la Cinémathèque québécoise dont les projections avaient alors lieu, rue McGill, dans la salle du Bureau de censure du Québec. Nous allons y voir Le retour de Judex de Louis Feuillade. À l’entrée, un curieux personnage tente de négocier une réduction sur le prix de 75 sous du billet, sous prétexte qu’il est membre de l’APC, l’Association professionnelle des cinéastes, l’ancêtre de toutes les associations qui ont vu le jour par la suite. Je me dis : Voilà mon Dollar des Ormeaux! Je venais en effet de terminer un scénario – un de plus qui n’a pas vu l’écran – à propos de notre héros national déjà très controversé. Et Marguerite, qui l’avait vu jouer Ubu dans Ubu roi d’Alfred Jarry au théâtre, de nous présenter : il s’appelait Marcel Sabourin.

Marcel, Marguerite et moi, qui étions des maniaques des films de Feuillade, avons jasé bien tard après la projection autour de plusieurs bières. Je lui ai parlé de Dollar, mais je doutais de pouvoir réunir à l’époque les 120 000 $ pour le réaliser. Mais nous devions absolument faire un film ensemble, le hasard en avait décidé.

Ce fut Il ne faut pas mourir pour ça, mon premier en 35mm noir et blanc, tourné en sept jours au mois de novembre 1966. Si Marcel s’est surpris, l’année suivante, de voir son nom au générique en tant que coscénariste, je lui ai dit qu’il ne pouvait en être autrement puisque je lui avais «volé» un peu de sa vie et plein d’anecdotes que sa compagne Françoyse m’avait raconté. N’est-ce pas évident que je me laisse diriger par les comédiens?

Tournage de Il ne faut pas mourir pour ça (1967 ; M. Sabourin et JPL)

Voilà donc que je travaille pour la première fois avec des comédiens professionnels (au reste, c’est Marcel qui m’a proposé l’ensemble de la distribution du film : je ne connaissais pas du tout le milieu). Quelle différence?

Il y a cette petite scène toute simple au début du film. Marcel-Abel est couché hors écran sur son lit. Il doit entrer dans l’image en V, c’est-à-dire les pieds à droite et la tête à gauche. Nous faisons cinq prises, je crois, et ce n’est pas tout à fait ce que j’espère. Comme la pellicule 35mm coûte très cher et que nous n’avons pas beaucoup d’argent, j’ose demander à Marcel s’il veut que je lui mime l’action. Bien sûr. Moteur. Parfait.

Le même soir, alors que nous soupions dans un restaurant du quartier chinois, Marcel me dira que je ne dois pas hésiter à préciser ce que j’attends de l’acteur : «Nous sommes entraînés à faire toute chose de mille manières, mais il n’y en a qu’une qui soit bonne pour chaque réalisateur.» Bien compris. Toutefois, puisque j’avais choisi Marcel pour qui il était, mon rôle de réalisateur serait dorénavant de faire en sorte que Marcel-le-comédien et son personnage ne fassent qu’une seule et même entité. En d’autres mots, si je devais bel et bien préciser ce que je voulais c’était en fonction de l’arrimage entre les deux. Je devais être un miroir réfléchissant l’un sur l’autre plutôt qu’une projection de moi-même sur le comédien-personnage.

Pour nuancer ma pensée, je devrais ainsi dire que je me laisse diriger par le comédien-personnage, les deux s’amalgamant à l’écran à 50-50 %. Depuis cet extraordinaire mois de novembre 1966, je n’ai jamais dérogé à cette manière. Merci de tout cœur, Marcel-Abel. Cela m’a permis, par exemple, dans Les dernières fiançailles, de voir des comédiens âgés tels Marthe Nadeau et J.-Léo Gagnon donner eux-mêmes naissance à leurs personnages. Par exemple, jamais avant le premier jour de tournage je n’avais vu la Rose que Marthe avait imaginée pour le film. «J’ai concocté quelque chose, m’avait-elle dit la veille, et tu me diras si t’aimes ça». Quand elles, Rose et Marthe, se sont présentées sur le plateau le lendemain matin, j’ai pleuré d’émotion : elles s’étaient rencontrées, fondues, arrimées; je n’avais plus qu’à les mettre en cadre et en rythme.

Une autre anecdote, cette fois au sujet de J.-Léo. Lors de la lecture du scénario, j’avais constaté qu’il sautait des mots, des membres de phrases, et en ajoutait d’autres. J’ai donc fait les corrections dans le texte et lors de la dernière lecture, J.-Léo de déclarer : «C’est donc ben facile à dire, ce texte-là!» 3

Tournage des Dernières fiançailles (1973 ; Marthe Nadeau et J.-Léo Gagnon)

Toujours dans le même ordre d’idées, en 1980, alors que je pensais abandonner le cinéma (aujourd’hui, c’est lui qui veut m’abandonner), pour me sortir de la déprime j’ai téléphoné à cette même Marthe et à Michèle Magny (qui avait joué dans La chambre blanche) pour leur demander si elles accepteraient que je leur écrive un scénario juste pour elles. Elles n’ont pas refusé. Après quoi j’ai rédigé un premier brouillon des Fleurs sauvages et les ai invitées à la campagne pour le lire. Marthe disait ses dialogues du bout des lèvres. Je la sentais mal à l’aise derrière son éternel sourire inquisiteur. «T’aimes pas, lui ai-je dit après la lecture!» Elle tenta de se défendre du contraire sans pourtant pouvoir cacher son manque d’enthousiasme. Je pris donc les trois copies du scénario, les déchirai devant elles et leur demandai comment elles aborderaient leurs personnages. Trois semaines plus tard, je complétais le scénario qui se retrouvera à l‘écran moins d‘un an plus tard. Non, pas tout à fait le même scénario : le film devait durer deux heures mais il fait trente-cinq minutes de plus. Pourquoi? Tous les comédiens, Marthe, Michèle, Pierre Curzi et même les deux enfants ont tellement habité leurs personnages qu’ils les ont adaptés à la réalité du moment. Nous nous sommes donc interdit au montage de couper ces véritables cadeaux. 4

Quant au film que je veux tourner en 2009, La route des cieux, il est né de la rencontre de huit comédiens, sept femmes et un homme, dans des ateliers de jeu devant la caméra. Je l’ai écrit pour et avec elles et lui. Un cadeau de plusieurs hasards entrecroisés que personne d’entre nous n’avait prévu, bien que nous l‘espérions sans doute secrètement, ce qui provoque toujours l‘imprévisible.

Tournage des Fleurs sauvages (1982 ; Eric Beausejour à droite)

Émotion et raison

S’il est un débat qui fait l’objet de points de vue souvent divergents au sujet tant du jeu du comédien que de la direction d’acteurs, c’est bien celui-là. Dans mes ateliers, de jeu devant la caméra aussi bien que de direction d’acteurs, je distribue aux participants cet extrait du chapitre «Émotions» de L’ABCdaire du cerveau 5 : «Tout mouvement, toute perception s’accompagne toujours d’émotions. Notre corps éprouve plaisir et douleur, ce qui guide nos actions. ‘Garder la tête froide’ ne facilite pas la réflexion : il semble au contraire que les émotions modulent la mémoire et favorisent ainsi l’anticipation; en apportant une tonalité colorée aux actes, elles permettent la prise de décision, et un déficit d’émotion peut altérer la faculté de raisonnement». Lisez cent fois. Les auteurs de ces mots ne sont ni poètes ni philosophes, mais bien des scientifiques. Saint-Thomas d’Aquin et sa «raison raisonnante», Descartes et son «Je pense, donc je suis», et notre civilisation toute entière en prennent pour leur rhume. Je n’ai jamais lu ni entendu une définition aussi simple et claire du mystérieux mécanisme qui permet aux hémisphères gauche et droit de notre cerveau d’agir conjointement et de régir les non moins mystérieuses inspiration créatrice et intuition.

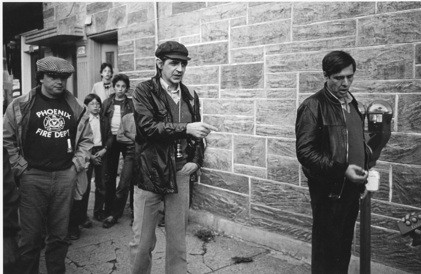

Tournage des Maudits sauvages (1971)

En 1970, lors du tournage des Maudits sauvages, j’avais pris à part Pierre Dufresne en compagnie de mon assistant Robert Blondin pour lui expliquer comment allait se dérouler la scène de la terrible colère que fait son personnage Thomas Hébert à la vue des cadavres jonchant le campement indien. «La caméra est sur rails, tu arrives, aperçoit l’abbé Frelaté qui baptise les morts, tu le descends d‘un coup de carabine… et puis tu éclates dans une terrible colère. À ce moment-là, à toi de jouer. Je te donne une demi heure max pour y penser, nous on est prêts et on t’attend». Aussitôt Pierre parti méditer sa colère, Robert, rationnel, me demande pourquoi je refuse de diriger le moment le plus important du film. Je lui réponds qu’une colère est un acte trop personnel, trop intérieur, trop intime; si je dis à Pierre quoi faire, il va copier ma colère à moi et ça va sonner faux. Et j’ai toujours agi de la même manière quand il s’agissait de scènes dans lesquelles les comédiens devaient démontrer une grande attraction sexuelle l’un pour l’autre : «À vous de décider entre vous, en respectant votre éthique personnelle, la manière de rendre la scène…» J’ai au reste connu quelques comédiennes qui, dans les années 1960-70, ont abandonné le cinéma à cause de la tyrannie de certains réalisateurs à ce propos. Dans la revue Copie zéro citée plus haut, à la question Comment devient-ton acteur ou actrice de cinéma? Paule Baillargeon répond : « Il faut, pour une fille, qu’elle joue nue dans son premier film». Le cinéma québécois s’abandonnait en effet aux fantasmes de l’adolescent qu’il était. Et ça rapportait gros. Ainsi les fesses furent-elles les assises de notre industrie cinématographique. J’ai crié haut et fort ce que j’en pensais dans Q-Bec My Love en 1969, film introuvable comme la plupart des mes films 6 .

J’ai toujours voulu nourrir et protéger la relation la plus étroite et amoureuse possible entre le comédien et le personnage. La rendre quasi congénitale. Toujours tenter de tisser entre le comédien et le personnage de profonds liens d’émotion, de compassion et de tendresse. Et entre les comédiens-personnages et moi. Bien entendu, avant toute chose, il faut choisir le bon comédien pour le bon personnage. Pas si élémentaire que ça, Watson, à une époque où ce sont souvent les distributeurs et les commanditaires qui ont le dernier mot sur le choix des comédiens, ce qui explique qu’une douzaine de vedettes se partagent à peu près tous les premiers rôles d’à peu près tous les longs métrages commerciaux (ou voulant l’être) du Québec. Et triste, bien triste, état des choses dans une province où il y a une myriade de comédiens plus talentueux les uns que les autres.

Mon plus grand risque consiste donc à faire ce choix initial. Qui n’en est pas vraiment un. Premièrement, dans la majorité des cas, comme je l’ai dit plus haut, j’écris directement pour les comédiens que j’ai en tête – et qui souvent ne le savent même pas. Deuxièmement, que j’aie ou non en tête le comédien-personnage en scénarisant, le jour où je lui propose le rôle je lui dis : «Je crois que vous êtes ce personnage. Vous lisez, vous réfléchissez et si vous croyez pouvoir et vouloir l’interpréter, vous en serez alors responsable». Si le comédien accepte cette responsabilité, j’adapte ou prolonge très souvent son personnage en fonction de ce que je vais découvrir à son sujet. Une seule marge d’erreur, donc : ce qui va se passer sur le plateau. Mais avant d’y parvenir, il y aura plusieurs rencontres, toujours autour d’un bon repas, pour, entre autres choses, parler du personnage et du film, mais surtout pour faire connaissance. J’endosse pleinement cette affirmation de Paule Baillargeon (sic) : «Être interprète, je ne sais pas ce que cela veut dire. Je me considère comme un auteur. Je m’investis totalement dans mes rôles. J’essaie de produire un personnage qui peut quelquefois être plus riche que dans le scénario». Voilà bien définie la responsabilité indispensable du comédien.

Tournage de Patricia et Jean-Baptiste (1968 ; JPL et Patricia Kaden-Lacroix)

Le terrain de jeu

Si le paradis existe, pour moi c’est un plateau de tournage, comme pour un chef cuisinier, une cuisine. Voici donc, pour prolonger la parabole, quelques unes de mes recettes de base.

1 – Qui est le véritable patron avant, pendant et après un tournage? Le producteur? Le réalisateur? Le directeur photo? Le distributeur?… Non, LE SUJET. Chacun, chacune, travaille dans son domaine spécifique à lui donner vie, chacun, chacune, constitue une maille essentielle du tissage complexe qu’est un film. La responsabilité spécifique du réalisateur, elle, consiste à assurer la cohésion et l’harmonie globales du tissage en question, mais il est plus particulièrement le cordon ombilical des comédiens puisque ce sont eux qui enfantent les personnages, et puisque ce sont les personnages à qui les spectateurs s’identifient.

2 – Je chéris depuis cinquante ans cette réponse du gros cuisinier, parabole oblige, de La règle du jeu (Jean Renoir) à qui le maître d’hôtel indique que madame la marquise unetelle ne veut pas de ci et de ça dans sa nourriture; le cuisinier ne se conforme pas à ces ordres et réplique : «J’accepte les régimes, pas les manies!» J’ai même pris l’habitude de l’écrire dans le cahier de production, parfois sur les murs. Elle s’applique à tous les membres d’une équipe aussi bien qu’aux comédiens. Elle implique que personne n’a droit à un traitement de faveur, mais simplement, humainement, au respect de ce qu’il est et de la fonction qu’il occupe.

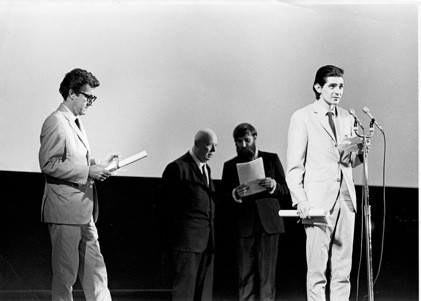

Grand Prix du Festival de Montréal 1967 remis à JPL par Jean Renoir pour Il ne faut pas mourir pour ça

3 – Dans le prolongement de ces deux premières recettes de base, je n’ai eu, depuis presque quarante ans, que des premières assistantes. Des femmes plutôt que des hommes, c‘est bien ça. Pour ne pas répéter certaines erreurs de «mâle», erreurs que j’ai constaté avoir faites dans le passé tout en étant de bonne foi, et afin d’oxygéner les relations de tous et de toutes, surtout les comédiens et comédiennes, avec le haut de la pyramide (sur un plan organisationnel, non pas hiérarchique) que constitue l’équipe de réalisation.

En plus de ne pas tolérer les manies, je tiens absolument à ce qu’aucune frustration s’installe sur le plateau et il y a des choses que des femmes ne peuvent confier qu’à d’autres femmes. Une assistante peut donc les écouter et les comprendre, puis me passer le message.

4 – Je me laisse diriger par les comédiens, ai-je dit, et les laisse responsables de leurs personnages. En arrivant sur le plateau, le jeu et les enjeux ne sont pas faits pour autant. Dépendamment du style et du ton du film, j’ai ou n’ai pas d’idée précise de la mise en cadre (je n’utilise jamais le terme mise en scène que je trouve impropre : au cinéma, il y a un plateau, pas de scène, et les comédiens se déplacent ou non par rapport à l‘espace-cadre, c’est-à-dire à un découpage qui influe également sur la notion de durée qui au théâtre est strictement linéaire). Par exemple, dans le cas des Dernières fiançailles, des Maudits sauvages, d’Avoir 16 ans, la mise en cadre était dessinée plan par plan, bien qu’elle ait été modifiée selon les nécessités et les hasards; dans le cas de Mon amie Pierrette et du Manuscrit érotique, je me suis au contraire refusé d’en concevoir une pour privilégier une approche de type documentaire. Cependant, dans tous les cas, pour faciliter l’aspect naturel, spontané, du jeu des comédiens, je leur demande habituellement de me jouer la scène à l’intérieur d’un certain terrain de jeu (dans les deux sens du terme) : une chambre, une galerie, un restaurant, un parc… Et je les observe. Et je fais ou transforme mon découpage en fonction de leurs déplacements. En d’autres termes, j’adapte toujours la technique au jeu des comédiens-personnages, et non le contraire, à moins qu’il s’agisse d’un film de deuxième degré, telle La chambre blanche.

Tournage de La chambre blanche (1969 ; avec Michèle Magny)

Action!

5 – Une fois que tout est convenu devant et derrière la caméra, il ne reste plus qu’à tourner, n’est-ce pas. Tout le monde attend ce moment depuis parfois des années, celui où le rêve va enfin devenir «relativement vrai». Avant de dire «moteur», toutefois, le réalisateur doit demander aux comédiens s’ils sont prêts. Je n’insisterai jamais assez sur ce point. Le consentement des comédiens est essentiel, ne serait-ce que pour leur rappeler qu’ils doivent être prêts à plus ou moins court terme, c‘est la loi du cinéma, et cela leur permet du même coup de mettre le commutateur à «on». Une fois ce consentement donné, je précise aux comédiens qu’après le magique «action», ils peuvent prendre cinq à huit secondes avant «d’entrer dans le jeu de leur personnage» : d’une part, ils ont besoin de rompre tout contact avec ce qui ne concerne pas leur personnage et la scène à vivre, d’autre part, ils doivent se préparer à l’imprévisible, un avion qui survole le plateau, la pluie qui se met à tomber, un chat qui va leur frôler les jambes… Le comédien de cinéma, contrairement à celui de théâtre et même de la télévision, joue essentiellement dans le temps présent et l’imprévu, et c’est à ce moment-là que la magie opère vraiment, qu’un film devient autre chose que le simple enregistrement, que la banale illustration, d’un scénario et de dialogues.

Une dernière chose au sujet de «la mise à feu» (décidément, j’aime les paraboles) d’une scène : le contact physique avec les comédiens. Les toucher, oui. Leur serrer le bras ou les épaules si la scène qui vient est intense. Ou transformer ce geste en caresse innocente si elle est tendre, s’ils doivent murmurer leur dialogue. Ce contact physique vaut souvent des heures d’explication et de motivation. Car c’est le corps, la peau, la gestuelle du comédien qui feront vibrer ce que son personnage ressent à travers lui. Vous remarquerez d’ailleurs que les comédiens se touchent constamment entre eux et à tout propos : c’est leur langage premier, naturel.

Et après le tournage d’une scène, il faut absolument dire merci à ces gens qui viennent de «risquer leur peau» au sens littéral du mot. Une câline fera encore mieux leur affaire, les rassurera. C’est ainsi que j’ai gagné la confiance de Claude Blanchard dans Aujourd’hui ou jamais, Claude qui craignait quelque peu un personnage qui lui ressemblait (le 50-50 % moi-l’autre!).

Tournage de La chambre blanche (1969)

L’énergie

6 – Si j’insiste tant sur les énormément importants petits riens, sur ma liturgie, en quelque sorte, avant de lancer le moteur de la caméra film ou vidéo, c’est que je souhaite, désire, espère, que la première prise sera la bonne. Pour deux raisons. Primo, rien n’égale la spontanéité et l’authenticité de la première prise. Secundo, il faut faire l’impossible pour sauvegarder la plus précieuse denrée qui soit sur un plateau : l’énergie. Celle des comédiens aussi bien que des techniciens. Faire trop de prises d’une même scène mène à une sorte de mimétisme artificiel des impulsions premières. En ce sens, la deuxième prise est presque toujours plate et fabriquée : les comédiens tentent de reproduire le meilleur de ce qu’ils viennent de faire tout en corrigeant ce dont ils ne sont pas satisfaits. Ils faut les laisser souffler, se reposer et s’abstraire de ce qu’ils viennent de faire. Il faut reprendre la mise à feu. La troisième tentative réussit parfois, sinon ce sera la cinquième. Personnellement, ci cette dernière ne fonctionne pas, je change un élément important de la scène, un déplacement, un mouvement de caméra, un dialogue même, pour forcer les comédiens à la réapprendre, l’intérioriser à nouveau. Et si ça ne fonctionne toujours pas, je fais un bris de plateau.

Tournage de Le jour “S” (1984 ; Pierre Curzi à droite)

Lors d’un tournage de nuit, à cinq heures du matin, il me restait quelques quinze plans à tourner. Je convoque mon directeur photo et mon assistante et, ensemble, nous réduisons le tout à quatre plans. Mon producteur insiste alors pour que je prenne le temps nécessaire, pour que je ne sacrifie pas mon découpage. Je le remercie mais lui dis que c’est toute la scène que je vais sacrifier : les comédiens n’ont plus d’énergie, ils s’enfargent dans les dialogues, ainsi de suite. Les techniciens, eux, peuvent parfois travailler, mais encore, en étant au bout de leur rouleau, ils ne paraissent pas physiquement à l’écran. Le comédien, lui, n’y arrivera jamais même avec le plus grand talent et la meilleure volonté du monde.

L’énergie. Une obsession. Au reste, il y a un mot et une réalité que j’ai toujours bannis de mes plateaux, «sécurité», comme dans «C’était parfait! Maintenant, on fait une sécurité.» Si devant comme derrière la caméra tout le monde trouve que c’était parfait, pourquoi donc faire une sécurité? C’est une perte de temps, de confiance collective, d’argent et, surtout, d’énergie. Pour les assurances, diront certains, au cas où il y ait un pépin au laboratoire. Faux argument. Si un tel pépin survient, et j’en ai eu des tonnes aux temps immémoriaux du moyen âge de nos laboratoires, les assurances vont payer les dégâts; mais la plupart du temps, les labos préfèrent régler eux-mêmes la facture pour ne pas avoir mauvais nom auprès des compagnies d’assurance.

7 – Je suis de la vieille école, bien entendu. Celle d’une seule caméra et de l’éternelle attente de vingt-quatre heures avant de visionner les rushes. Je n’ai donc jamais eu de moniteur vidéo sur mes plateaux. Et je n’en voudrai jamais. Parce qu’un des plus grands supplices qu’un réalisateur puisse faire subir à ses comédiens, c’est de ne pas les regarder directement quand ils jouent, de ne pas rester collé à la caméra et de suivre, de partager, leur moindre geste, leur plus subtile émotion. De respirer, souffrir, rire, danser avec eux.

En atelier de direction de comédiens, j’impose ma vieille méthode au grand dam d’une génération de réalisateurs qui sont pour ainsi dire nés avec le moniteur vidéo. Plusieurs admettent par la suite que cela change beaucoup leur relation avec les comédiens – qui en retour leur parlent du supplice en question. D’autres réalisateurs résisteront en disant qu’ils ont besoin de vérifier le cadrage. À ce moment, c’est le caméraman qui se trouve frustré : le réalisateur n’a-t-il pas préalablement convenu avec lui de ce cadrage et même de la mesure avec laquelle il, le caméraman, peut le modifier selon les hasards du tournage?

8 – On admet généralement que seul le réalisateur peut dire Couper! sur un plateau. Ce n’est pas une question d’autorité, simplement de responsabilité (une fois de plus). Puisque le travail du réalisateur consiste à percevoir le tissage global du film, il se peut qu’une réelle erreur (un blanc de mémoire, une hésitation, un verre qui tombe et se fracasse) lui suggère une modification dramatiquement significative de la scène en cours ou d’une autre à venir; il se peut, par exemple, qu’une hésitation dans le dialogue joue en faveur de la tension intérieure d’un personnage. Alors, il faut que soit clairement établi auprès des comédiens et de l’équipe que personne d’autre que le réalisateur ne peut interrompe une prise. À l’occasion, il m’arrive même de laisser se terminer une scène fort mal engagée, ne serait-ce que pour constater l’ensemble des problèmes : la crainte qu’un comédien peut avoir du milieu ou de la fin de la scène peut le paralyser dès le début, et ni lui ni le réalisateur ne s’en rendra compte si une interruption survient avant le passage difficile en question.

Enfin, j’aime laisser mourir une scène, ne pas couper précipitamment. J’ai ainsi vu naître de nombreux moments magiques, un regard, un geste, un mot inspirés par le ressac de l’émotion, de l’échange entre les comédiens-personnages.

J’aime profondément les comédiens, oui. Si «créer, c’est vivre deux fois», comme l’a écrit Albert Camus, grâce à eux je vis mille fois et mets en pratique cette autre vérité d’un autre grand créateur, Jean Renoir : «On ne parle bien de soi-même qu’en parlant des autres». Eux, moi, nous. Nous. Ce «nous» identitaire qui fut la source de la folie créatrice du Québec des années 1960-70 et demeurera toujours l’objet et le sujet de ma quête existentielle. Merci, comédiens, ma grande famille. Vous «jouez» constamment votre vie pour faire reculer les frontières de la réalité qui, selon François Pouillon dans son sublime livre Les pierres sauvages, «est banale en dehors du plaisir de la faire naître».

JPL dans Nuages sur la ville (2009)

Notes

- Octobre 1984, no 22. ↩

- Je raconte en détail dans mon livre Sage comme une image les raisons de cette interdiction. ↩

- C’est presque du commérage, mais c’est bien joli. La première mondiale des Dernières fiançailles a eu lieu à la Cinémathèque québécoise qui, en 1973, utilisait la salle de projection de la Bibliothèque nationale, rue Saint-Denis. Après la projection, Gilles Carle vient voir J.-Léo, lui serre chaleureusement la main et dit : «J.-Léo, c’est la plus belle performance de comédien que j’ai jamais vue au cinéma québécois!» J.Léo de répondre : «Baptême, Gilles, ça fait dix ans que tu me donnes juste des p’tits rôles! T’aurais pu t’en rendre compte avant!». ↩

- La longueur du film en a certes handicapé la distribution . CBC l’a acheté mais l’a fait réduire à quatre-vingt-dix minutes, version que je me suis toujours refusé de voir. Par ailleurs, Marthe, Michèle et Pierre ont tous trois été nommés en tant que meilleurs acteurs au Génies de 1982 à Toronto, mais n’ont rien gagné, ce qui a fait dire à Jay Scott, critique au Globe & Mail, qu’ils jouaient avec une telle authenticité que le jury n’avait pu croire qu’il s’agissait de comédiens professionnels. ↩

- Éditions Flammarion, 1999. ↩

- On me demande souvent pourquoi. Jusque dans les années 1980, n’existaient pas – ou si peu – de copies maîtresses vidéo de nos films, et celles qui ont été faites en format 1 pouce, de toute façon, ne valaient pas grand-chose. Il faut donc, ou bien numériser chaque film à partir du négatif original et étalonner chaque plan, ce qui coûte une fortune, ou bien faire tirer une copie positive neuve. Dans ce dernier cas, les perforations du négatif original ou de l’inter-négatif ont souvent rétréci avec le temps et il faut immerger le négatif dans des acides spéciaux. De toute façon, le coût du noir et blanc est devenu prohibitif et on tente malheureusement de l’imprimer sur du positif couleur, ce qui n’est pas du tout évident. Dans le cas de La chambre blanche on a ainsi dû tirer onze copies pour en arriver à un résultat plus ou moins satisfaisant. ↩