À L’ORIGINE

Dossier: Image(s) et parole(s)

C’est le seul passage de mon mémoire de maîtrise que j’ai eu le désir de relire. Il concerne une image « originaire », sur bien des points, dans ma relation aux Histoire(s) et qui m’a mis sur la piste du sujet de cette thèse qui se penchait sur le problème de l’origine et de la fin chez Godard et dans son magnum opus en particulier. Cette image, fortement contrastée, granuleuse, illisible, se retrouvait, volontairement énigmatique, sur la page de garde du mémoire et d’improbables curieux peuvent encore tomber dessus aujourd’hui :

J’ai eu envie de redonner l’extrait au long en me faisant violence pour ne pas tout réécrire. C’est au début du premier chapitre (1.1.c), et ça prend la forme d’une longue digression en a parte.

« 1.1.c. A parte. L’épisode 4A, intitulé Le contrôle de l’univers, est généralement considéré comme le chapitre en hommage à Alfred Hitchcock. Section la plus reconnaissable de cet épisode, et parmi les plus mémorables des Histoire(s), il est tout naturel que le spectateur-critique lui accorde son attention, quitte à négliger ce qui se trouve, en périphérie, aux deux extrémités de l’épisode. Nous tenterons de décrire l’incipit de cet épisode – sans toutefois s’adonner à une analyse exhaustive – afin de cerner une image qui clôt cette série, et qui pourrait être vue comme l’image motrice/matrice de tout ce mémoire.

La toute première portion de cet épisode est portée par une voix de femme récitant un texte de Paul Valery 1 http://cri-image.univ-paris1.fr/celine/4a.html][/url] de Céline Scemama, du texte Psaumes sur une voix (1927), publié par Valéry dans le recueil Autres rhumbs, 1934. ]] sur des extraits d’une pièce pour violon de Giya Kancheli (Abii Ne viderem, « je me détourne afin de ne pas voir »). […] Le texte, lu à demi-voix, enchaîne une série d’évocations poétiques, conjuguant un maximum d’expressivité avec un minimum de moyens. Cette économie poétique dont le tracé peut à tout moment passer dans l’inaudible (« qui l’eut ouï à quelque distance aurait dit que c’était des riens »), trouve son analogon visuel dans les couples d’images que nous avons décrites plus haut et dans les scansions minimalistes de la ligne musicale.

« À demi voix, d’une voix douce et faible, disant de grandes choses / d’importantes, d’étonnantes / de profondes et justes choses / d’une voix douce et faible / la menace du tonnerre / la présence d’absolus dans une voix de rouge-gorge / dans le détail fin d’une flûte et la délicatesse du son pur / (…) Je songe aussi pour finir / au bruit de soie / seul et discret / d’un feu qui se consume / en créant toute la chambre / et qui se parle et qui me parle / presque pour soi ».

Le texte de Valéry achevé, on maintient une note de violon, à peine audible, qui soutient un plan tiré de Sayat Nova de Paradjanov, puis, qui s’amplifie, suivant un carton indiquant LE CONTRÔLE DE L’UNIVERS. Après ce carton, on coupe à une image… qu’il est difficile, d’abord, de distinguer. Sortant de l’ombre, d’une ombre granuleuse, striée de marques sur la pellicule, dans le coin inférieur gauche on voit apparaître le haut d’une cuisse de femme, entrouverte, à peine éclairée, et une main (sans doute d’un homme) s’enfonçant dans le noir, entre ces cuisses, au centre de l’image, puis, le contour d’un visage, à peine visible, décentré vers la droite. Le geste a été ralenti au point de sembler fixe, le mouvement est décomposé, traversé de légères secousses lumineuses. La lumière éclaire tout juste la scène d’une bande claire, tendant vers un gris qui risque à tout moment de plonger dans l’obscurité. L’image est modelée par le ralenti, par l’équilibre hésitant de ce halo, par le geste ambigu de cette main, disparue dans l’ombre, par cette cuisse immobile, ce volume de chair blanc. Cette image ne donne pas son nom. C’est à peine si elle semble avoir été filmée, tant le grain de la pellicule a transfiguré ces corps: anonyme, impersonnelle, effleurant l’invisible, sauvée d’un passé auquel elle ne nous renvoie qu’en l’annulant; sauvée d’un temps immémorial, d’une émulsion impossible. Vouée à un tout autre usage – il doit s’agir d’un film pornographique datant du début du siècle – elle s’inscrit, tremblante, au tout début de ce chapitre, Le contrôle de l’univers, et, irrésistiblement, nous conduit à y voir, en se laissant imprégner, l’origine du monde… Celle de Courbet, mais, plus généralement, à une impression de l’origine, suspendue, au seuil de sa disparition, origine maintenue tout juste par une note musicale, par un filet de lumière, par le geste d’une main touchant, au centre, un point d’obscurité, une nudité pure. Cette image revendique son mystère : que fait l’homme, la femme, de quelle époque date ce film, qui en ont été les spectateurs ? L’image ne nous donne pas de réponse, d’autant plus que son mystère ne nous autorise pas à les poser.

Ce qui s’y joue, se joue ailleurs. Le ralenti, la faiblesse lumineuse, transforment ce cunnilingus, cet acte sexuel bien endigué dans des pratiques usuelles de la pornographie, en une gravure fortement contrastée, totalement désérotisée, réduite au plus simple tracé de la graphe cinématographique : ce n’est pas la crudité de l’acte qui nous bouleverse, mais la puissance de son évocation. Cette image « obscène » apparaît transfigurée en geste de création. C’est cette main tendue, œuvrant au lieu même de « l’origine du monde », qui évoque toute tension créatrice : le seuil de sa possibilité, la limite au-delà de laquelle elle se confond avec l’invisible, le mystère d’une naissance et d’une conception à la fois: « naissance du visible qui se dérobe encore à la vue ».

« Ce qui plonge dans la lumière est le retentissement de ce qui submerge la nuit / ce que submerge la nuit prolonge dans l’invisible ce qui plonge dans la lumière » lira Alain Cuny [citant Élie Faure à propos de Rembrandt], plus loin dans l’épisode. Mais cette évocation de la lumière, de la nuit, et de leurs échanges réciproques, nous est déjà révélée, épurée, dans ces quelques secondes d’images. La simplicité du dessin, conjuguée à la puissance de son défilement, nous conduit à ce que j’aimerais appeler une première image : sans assignation, labile, mais qui, même dans ce risque de la chute dont elle est porteuse, appelle tour à tour l’enfance de l’art et l’origine du monde. La première image ne dit pas la première image historiquement filmée, mais bien une image revendiquée à partir d’un point d’absence, irréductible, limite la plus reculée, qui franchit le seuil du visible, tout en maintenant les privilèges de l’invisibilité. Ce n’est peut-être qu’en retrouvant dans sa dispersion, cette première image, dans sa nudité suspendue, qu’il est possible d’accorder quelque légitimité à la tâche du cinéaste : d’ailleurs, après cette image, Godard coupera à un extrait de For Ever Mozart au cours duquel l’équipe de tournage filme une scène du Boléro fatal, le film dans le film.

Comment expliquer le préambule de cet épisode 4A ? Aux photos de femmes, artistes, célèbres [vues au début de l’épisode], on oppose le viol, la brutalité de tous ces crimes perpétrés par des mains d’hommes qui veulent dominer. Mais, par-delà ce viol, cette bêtise, cette insulte, il y aussi les mains des créateurs et des créatrices, qui rendent manifeste (« et dans manifester, il y a main », nous rappelle De Rougemont) le monde en canalisant sa puissance, en enfantant du mystère, en restaurant sa force d’évocation, en maintenant suspendue sa tension créatrice (Hitchcock, Lang, Garrel, Fassbinder, Dreyer). Et toute création, qu’elle soit faite de mots, de couleurs, d’images, est travaillée toujours à partir d’un fond, sans fondement : c’est-à-dire une origine qui n’est pas un principe indivisé, une arkhè, une cause première, mais une origine comme point le plus reculé et à la fois le plus intime, non pas derrière les choses, mais une origine qui s’envisage comme un plan d’immanence sur quoi toute chose s’exerce : un impensé avant toute pensée et qui se loge dans la pensée, une image avant toute image mais qui trouve son site entre les images, «et qui se parle, et qui me parle, presque pour soi ».

***

En lisant ces lignes, je repense au vieux Krapp dans La dernière bande de Beckett : « Viens d’écouter ce pauvre petit crétin pour qui je me prenais il y a trente ans, difficile de croire que j’aie jamais été con à ce point-là. »

Encore que…

Au-delà de ce que je pouvais en dire, cette image énigmatique, au début du 4A, suscite encore en moi une très forte émotion. Elle évoque pour moi, depuis, le travail des cinéastes Angela Ricci-Lucchi et Yervant Gianikian, et en particulier Essence d’absinthe, un film réalisé à partir d’une bande de film pornographique des années 20, ralentie et agrandie à l’extrême. Elle s’est inscrite plus généralement dans une réflexion sur le réemploi d’images pornographiques dans le cinéma expérimental, qui m’a occupé un peu ces derniers temps. Et elle s’est associée, chez Godard, à toute une obsession pour ce que l’on pourrait appeler le motif de L’origine du monde (dans Je vous salue marie, L’origine du XXe siècle, Hélas pour moi, etc.), avec évidemment les problèmes que cette conception (farouchement masculiniste) peut receler aujourd’hui.

C’est en réfléchissant à tout ceci, dans le cadre de mon séminaire, l’automne dernier, et reparcourant la partition de Céline Scemama, que je suis tombé sur ceci :

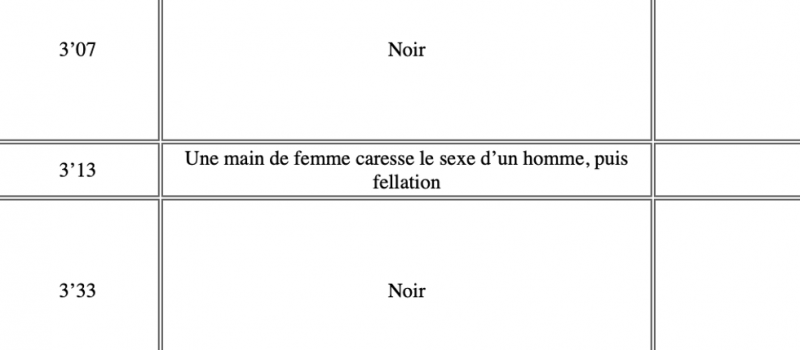

Je reprends mon DVD des Histoire(s). Je vérifie. Je regarde bien. Je tombe des nues… Ce que j’ai toutes ces années perçu comme un cunnilingus (avec un sexe féminin caché dans l’ombre, qu’investigue délicatement une main d’homme) ne serait, à bien y regarder, qu’une fellation (le mouvement de la tête, en effet, ne fait aucun doute) ? Le point d’origine de mon mémoire qui prenait pour acquit que ce qui était dans l’invisible du gris et du grain du film, était un sexe féminin, se peut-il qu’il soit en réalité une jambe d’homme, des couilles et un pénis ? Le contrôle de l’univers que j’avais finalement « fantasmé », ne serait alors pas celui de la « main artiste » d’un homme s’enfonçant dans les profondeurs mystérieuses d’un sexe de femme, mais plutôt une main de femme mettant le « contrôle » sur une bite qu’elle suce (à moins que ce ne soit le contrôle exercé par l’homme sur la femme forcée de poser ce geste).

Cet imbroglio visuel provoque un mélange de rire et d’accablement. Je pense à tous ceux et celles – trois personnes tout au plus, me dis-je, rassuré – qui auraient pu lire ce passage du mémoire, revoir le film et se dire, « mais attends, c’est une pipe ! Son histoire d’origine du monde, c’est du pipeau ! Quel myope ce Habib ! ».

Godard, je le disais, a souvent associé le thème de l’origine à celui du sexe féminin (le tableau de Courbet est directement cité dans l’épisode 2A, combiné avec une image d’Aparajito), et la séquence d’ouverture de L’origine du XXe siècle y fait aussi référence par le truchement d’une image de Je vous salue Marie (on pourrait déplier cela encore longtemps).

Donc il n’est pas insensé de penser que Godard a voulu, au début du 4A, pointer vers cette figure de l’origine du monde. En repiquant ce vieux porno (Eric, il faudra retrouver un jour la source de ce film), Godard a-t-il vu ce qu’il voulait bien y voir (comme moi au demeurant) ? A-t-il, à l’inverse, joué sur les contrastes et la luminosité afin de « brouiller » cette fellation pour nous faire penser que c’est un sexe féminin qui se trouvait tapi dans le noir humide de la scène ?

Et qu’importe, m’entends-je marmonner (en blâmant la pauvre VHS que j’avais à l’époque). Après tout, la dimension originaire de cette scène, pour moi, n’a que faire du représenté. Pipe ou pas, ma relation à ce plan est une petite affaire privée qui me concerne, moi et mon émotion qui, à cet instant, malgré ce que je sais, et que je me refuse sans doute de voir, m’emporte encore au bord des larmes, à fixer ces floculations du grain, le regard suspendu au geste de cette main, se perdant dans la grisaille de l’image.

Notes

- Il s’agit, je l’ai appris plus tard, grâce à la [Partition-> [url=http://cri-image.univ-paris1.fr/celine/4a.html ↩