L’échelle de l’histoire

Dossier: Image(s) et parole(s)

À chaque fois que je vois un extrait des Histoire(s) du cinema, un long moment après le dernier visionnage, je finis toujours par me demander « cette image-ci, était-elle déjà là auparavant ? » Il y a dans cette œuvre de Jean-Luc Godard un plaisir de la découverte sans cesse renouvelé : le surgissement d’une image oubliée, l’apparition d’un détail précédemment ignoré ou encore, le moment le plus victorieux pour le spectateur, la découverte d’un nouveau sens en reliant mentalement deux éléments éloignés, ce qui survient généralement lorsqu’il quitte quelques instants le film pour réfléchir à ce qui est dit, avant qu’un plan ou un mot précis le happe à nouveau et réponde en même temps à son fil de pensée. Il s’agit, pour le dire d’une façon un peu simple, d’une œuvre en perpétuelle construction dans l’esprit du spectateur.

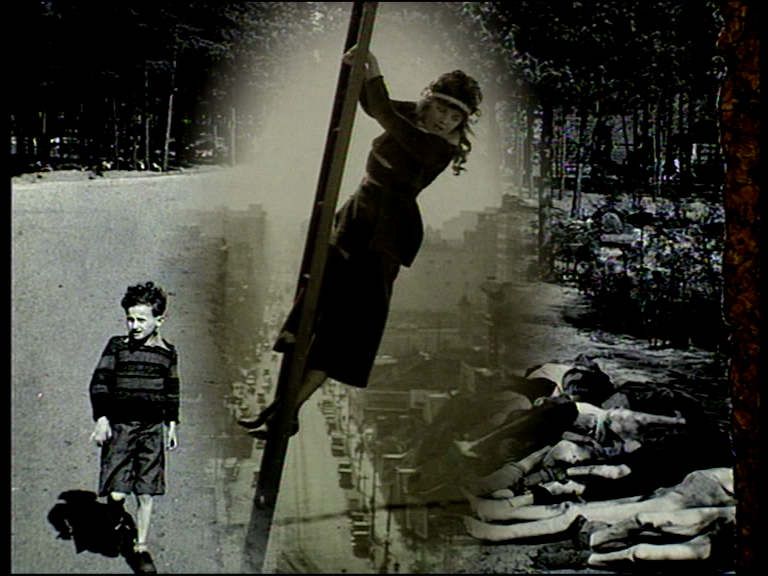

Il y a cependant une image que je suis toujours certain de retrouver à chaque revisionnage, dont je sais qu’elle appartient à Godard et aux Histoire(s). Il s’agit de la photographie du petit garçon du camp de concentration de Bergen-Belsen 1 , qui apparaît à la fin de l’épisode 2A, au cours d’une longue lecture du Voyage de Charles Baudelaire par Julie Delpy. Quelque chose fait de cette photographie de guerre un point d’ancrage dans le flux rarement interrompu des Histoire(s) ; son sujet difficile, mais aussi la manière dont le réalisateur la donne à voir, n’exposant pas immédiatement son plein potentiel d’image.

La photographie est tout d’abord montrée simplement, sans effet de montage. Introduite par un écran noir, elle reste immobile quelques secondes, le temps que le spectateur puisse bien saisir ce qu’elle représente : à gauche de l’image, un jeune enfant marchant vers l’objectif sur un sentier clair. À droite, de nombreux corps de déportés, alignés dans l’herbe le long du chemin, sous les arbres. Le fossé qui délimite le bas-côté trace une courbe sombre au milieu de l’image et semble mettre en rapport, comme un revers, deux espace-temps qui ne devraient pas se croiser et qui pourtant coexistent : l’enfant, être à protéger incarnant l’idée de l’innocence, et les morts, victimes de la violence de la guerre et de l’horreur des camps de concentration. L’enjeu de la photographie est donc d’interroger le rapport de l’enfant à son environnement, à un monde en guerre. Mais si cette image en noir et blanc est aujourd’hui aussi nette dans ma mémoire, si elle me touche particulièrement, c’est parce que Godard décide de revenir dessus, de ne pas la laisser seule et de la retravailler afin de lui insuffler une certaine force évocatrice.

Le réalisateur a certainement perçu un potentiel esthétique fort dans cette division de l’image en deux parties, puisqu’il choisit de l’exploiter directement. Plutôt que de nuancer ou de contrebalancer le discours de la photographie, il le redouble par le montage pour le rendre plus évident encore. Le réalisateur place ainsi, en surimpression au centre de l’image, la photographie d’une femme debout sur une échelle, qui regarde le vide derrière elle. Cet emploi n’est pas anodin, puisque l’objet forme un trait oblique saisissant qui semble fendre l’image en deux. Il y a dans l’apparition de cette ligne parfaitement droite une évidence presque grossière tant elle appelle à une lecture littérale de l’image : la séparation, qui se devinait dans la photo d’origine, frappe désormais l’œil du spectateur au premier regard. La correspondance entre l’image et le texte lu par la voix off, trop belle pour être fortuite, participe également à cette impression. Le texte de Baudelaire évoque ainsi une échelle quelques instants avant son apparition à l’écran : « Pour ne pas oublier la chose capitale, / Nous avons vu partout, et sans l’avoir cherché, / Du haut jusques en bas de l’échelle fatale, / Le spectacle ennuyeux de l’immortel péché 2 ». Un mot isolé de la citation trouve ici une illustration littérale, comme c’est parfois le cas avec les jeux de langue de Godard.

L’effort de prolongement, d’amplification du discours de l’image (à mon avis très similaire à ce que proposent les films de Brian DePalma) permet d’en révéler ses coutures, ses articulations de sens. La mise en rapport des deux pôles au sein de la photographie, celui de l’enfant et celui des cadavres étendus le long du sentier, devient alors violente et intolérable : bien que le trait oblique de l’échelle crée visuellement deux univers cloisonnés, le spectateur sait qu’ils proviennent tous deux du même réel unifié. La surimpression de l’échelle permet donc au spectateur de prendre la mesure d’une information dont il avait déjà connaissance, à un certain degré. Voilà sans doute où se situe la capacité de cette image à s’imprimer profondément dans la mémoire ; elle fait appel à quelque chose qui préexiste dans l’esprit du spectateur.

Mais il me semble également que cette image a une certaine importance dans les Histoire(s) du cinema et qu’il convient de préciser sa position de pivot. Pour cela, nous pouvons commencer par l’idée que l’amplification du discours de la photographie offre aux deux pôles opposés un accès à une interprétation plus symbolique : l’image de l’enfant avançant vers l’objectif de prise de vue ne représente plus seulement un seul individu, mais l’enfance toute entière 3 , tandis que les corps des déportés anonymes évoquent la laideur de la guerre et les drames historiques. Nous avons déjà évoqué le fait que la photographie met en scène le rapport de l’enfant au monde, mais la fragmentation nette de l’image par le trait oblique souligne également la question du temps. En effet, l’échelle apparaît au centre de la photographie au moment où la voix off prononce les vers suivants : « Le monde, monotone et petit, aujourd’hui / Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image 4 ». L’évocation des différentes temporalités dans le poème suggère des points de connexions et des échanges entre elles, d’autant plus que les figures de la photographie de Bergen-Belsen s’opposent : les corps des déportés font partie du passé ; le garçon est, par sa jeunesse, tourné vers le futur, mais les deux partagent, le temps d’une image, le même présent. L’enfant, situé au carrefour de plusieurs époques, devient un outil dialectique qui relie à la fois passé et présent mais aussi ce qui relève de l’individuel et ce qui relève du général. Le jeu d’échelle très littéral de Jean-Luc Godard, introduit par le montage, devient par conséquent un moyen de mise en perspective de l’histoire. L’image du camp de Bergen-Belsen montée avec le plan de la femme sur une échelle porte ainsi en elle deux grandes thématiques qui traversent les Histoire(s) du cinema : les réflexions sur le lien entre cinéma et histoire, et la question de la puissance des images et de leur impact sur le spectateur. Pouvant fonctionner à la fois comme élément de réponse et point de départ de nouvelles analyses, il me semble que cette photographie mériterait d’être envisagée différemment et mise en relation avec d’autres éléments de l’œuvre de Godard dans de futurs articles.

À la rédaction de ce court texte, je me rends compte de la difficulté de décrire les enjeux d’un effet de montage qui est visuellement très simple. C’est sans doute un indice de la précision du travail de Godard, mais aussi de son grand didactisme : en plaçant simplement à la suite la photographie originale et la photographie modifiée, il montre un cheminement, une fluctuation dans le sens de l’image dont l’évidence la rend difficile à encadrer avec des mots. Par ce déroulement très simple (« on est partis d’ici et on est arrivés là »), le montage de Godard semble totalement mis à nu, et le réalisateur nous donne à voir le plus simple et le plus fascinant de ce processus : la révélation, la mise au jour de quelque chose qui était déjà présent de manière implicite dans l’image.

Notes

- Céline Scemama, dans sa partition des Histoire(s) du cinéma, attribue cette photo à William Vandivert, mais elle semblerait plutôt avoir été prise par George Rodger (cf. [url=https://www.gettyimages.fr/detail/photo-d’actualité/young-boy-dressed-in-shorts-walks-along-a-dirt-road-photo-dactualité/50605938]https://www.gettyimages.fr/detail/photo-d’actualité/young-boy-dressed-in-shorts-walks-along-a-dirt-road-photo-dactualité/50605938[/url] ) ↩

- Charles Baudelaire, Les fleurs du Mal, Paris, Gallimard, 1961, p. 158. ↩

- Dans son ouvrage L’image de l’enfant au cinéma, François Vallet s’appuie sur une citation de Blaise Cendrars pour avancer l’idée que chaque image d’un enfant au cinéma permet d’évoquer le thème de l’enfance toute entier (Éditions du Cerf, 1991, p. 112). ↩

- Charles Baudelaire, op. cit., p. 159. ↩