L’ESTHÉTIQUE DU DÉTOURNEMENT ET DE L’APESANTEUR

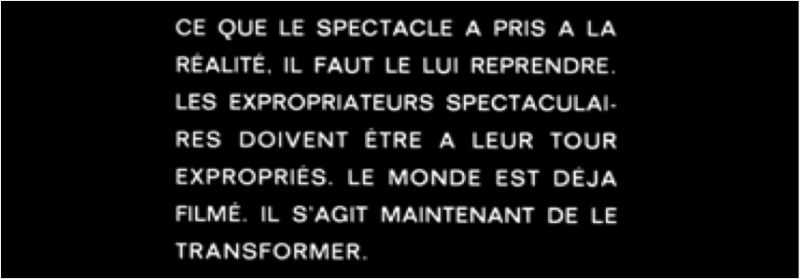

On le sait, il y a trop d’images – trop d’un certain type d’image. Mais l’on s’entend généralement assez mal lorsque vient le moment de se risquer à une définition de ce que seraient ces images en trop, par exemple en cherchant à déterminer si elles participent ou non à ce spectacle généralisé qu’annonçait Guy Debord il y a déjà plus de quarante ans 1 . S’en tenir uniquement au détournement des représentations était sa solution radicale, sous prétexte que toutes créations d’images nouvelles se retrouveraient de facto sous l’emprise tentaculaire de la société marchande. Depuis, tout porte à croire que ce danger d’une mainmise n’a fait que croître parallèlement à la multiplication des images ainsi qu’aux questionnements des ses artisans — du moins ceux qui se posent des questions de principe. Peut-être y a-t-il urgence de trouver quelques notions directrices — même arbitraires — quant à savoir quel type d’images (ou d’agencement d’images) est en mesure de s’opposer (sans s’y ajouter) à l’aveuglement que représente la saturation du visible, le cauchemar du « trop de réalité » ? Lourd programme. On se contentera ici de réfléchir, à l’aide de deux cas de figures, à une certaine tendance qui, même si elle n’est peut-être pas (encore ?) dominante, est suffisamment ambigüe pour nous permettre de tirer quelques éclaircissements à propos des dangers d’une contagion de l’esthétique publicitaire dans le cinéma.

Depuis au moins trente ans, plusieurs films dits d’auteurs (disons, pour faire simple, que l’auteur est celui qui revendique une position de responsabilité tout en cherchant à formuler un ensemble de vérités personnelles) empruntent avec plus ou moins de parcimonie à l’esthétique publicitaire et à ses nombreux avatars que sont entres autres le clip, la bande-annonce, les actualités et la porno (auxquels on pourrait ajouter les formes du reality show, des jeux vidéo ainsi que de tout ce qui pullule sur le web… tout cela pris dans un tourbillon d’influences dont il serait vain ici de chercher la source). S’ils sont célébrés par la critique, c’est souvent — dans le meilleur des cas — parce qu’ils usent de ces formes « impures » dans le but avoué (quoi que ce n’est pas toujours clair) d’en délivrer le caractère manipulateur, autrement dit d’en dévoiler les effets pervers (pêle-mêle : idéalisation de la chose montrée, stimulation des instincts primaires, saturation du désir, captation de l’attention, diminution de l’esprit critique, identification totale, mythologisation, accoutumance à une perception non naturelle de l’espace, de la lumière et du temps, perte de l’impression de consistance et de complexité du réel, etc.). Plus simplement, on pourrait dire que ces modèles de l’audiovisuel jouent dangereusement avec la possibilité régressive de notre faculté de voir. Peut-être touchons nous là au contraire même de ce que serait une définition utopique du cinéma. En tant qu’idéal à atteindre, le cinéma s’offrirait à l’homme comme possibilité de se réfléchir lui-même, de se voir en rapport avec ce qui l’excède, de percevoir ses propres limites, de désigner le non-visible comme la condition et le sens même du visible. Si l’on accepte ce postulat (évidemment, rien ne nous y force), on peut dès lors se poser la question suivante : que se passe-t-il quand un auteur qui se réclame de cette visée utilise des moyens et des formes qui peuvent potentiellement produire l’effet contraire ?

On dit souvent que Stanley Kubrick fut l’un des premiers à se poser franchement cette question et à en appliquer la théorisation dans la conception même de ses films. Grand maître dans l’art de la distanciation et certainement conscient des dangers de son opération, on pourrait dire de Kubrick qu’il portait en lui les anticorps nécessaires pour agir en noble découvreur. Mais cela va rarement sans risques et l’on connaît certains effets « dévastateurs » 2 qu’a produit sur quelques spectateurs la première partie volontairement violente et séduisante de son Clockwork Orange (on se rappellera l‘utilisation abondante des « trucages impurs » : ralenti, accéléré, montage rythmique, distorsion d’images, potpourri musical, etc.). La suite du film, en grande partie construite pour désamorcer la première, n’aura pas suffi à en détruire le caractère séducteur. Un fétichisme mal placé suivi de menaces à sa famille aurait même poussé Kubrick à exiger l’interdiction de son film en Angleterre. Le pharmakon 3 n’a pas agi dans le sens souhaité. Une partie du public, en 1971, était déjà sous l’effet de la contagion et le dosage, somme toute assez parcimonieux — par comparaison à ce que l’on nous donne à voir aujourd’hui — s’est avéré (majoritairement ?) inefficace. L’extrême prudence, déjà, était de mise. La récidive en quelque sorte viendra seize ans plus tard, encore là non sans quelques paradoxes, avec Full Metal Jacket (on se réfèrera ici à la pénétrante analyse de séquence qu’en a fait Godard dans Une leçon de critique visuelle). Mais revenons brièvement à Clockwork Orange, qui est peut-être de tous les films de Kubrick celui qui porte le plus clairement la marque des questionnements qui nous concernent ici. Par exemple, le fameux traitement Ludovico administré au « pauvre Alex » dans le but de le soigner de certains de ses instincts humains, trop humains. On sait que l’une des clés de la « guérison » d’Alex reposait sur un effet de saturation des suites de l’imposition continue d’un tourbillon d’images et de sons tous plus racoleurs les uns que les autres. À notre époque de saturation par l’image, a-t-on développé suffisamment d’anticorps pour espérer mieux que le funèbre destin d’Alex ? À voir bon nombre de critiques se pâmer devant certains films qui misent tout particulièrement sur cet effet, il y a peut-être de quoi s’inquiéter.

Spring Breakers

« L’insignifiance, la vraie, le défi victorieux au sens, le dénuement du sens, l’art de la disparition du sens¬ est une qualité exceptionnelle de quelques oeuvres rares, et qui n’y prétendent jamais. »

(Jean Baudrillard, Le complot de l’art)

Prisonnier d’une boucle temporelle, on plonge au cœur du vide que l’on esthétise pour le porter au pinacle (à la caricature ?), jusqu’à l’écoeurement. Mais le vide, dans son esthétisation publicitaire omnisciente, n’est-il pas déjà une caricature de lui-même ? En puisant au fond du vide une forme vide, il ne faudrait peut-être pas trop se laisser surprendre par cette trame narrative qui tourne sur elle-même, sans faille aucune ni lignes de fuite. À moins que certains plongeurs profonds ne parviennent à trouver un peu d’oxygène au cœur de l’effroyable bain de sang final et tout droit tiré des innombrables films de gangsters qui n’ont cesse de proliférer depuis l’innommable Scarface de De Palma (et dont il faudra bien sûr se moquer au passage pour ensuite s’en autoriser les moyens et les fins – c’est la règle). Faudrait-il également se laisser étonner par le fait que deux jeunes divas directement issues du star system aient osé « prendre le risque » de se prêter au jeu de « l’image rebelle et décadente » en s’associant à un cinéaste qui s’en est fait l’un des plus valeureux porte-étendard? Un tel détournement de représentation peut-il produire davantage que le simple ajout d’une couleur — au choix — sur l’infinie « palette-profil » de nos deux vedettes montantes ? Est-ce là davantage que le petit « succédané d’images » dont elles avaient besoin, dans leur parcours préprogrammé, pour en parfaire l’étendue ? On peut gager que les jeunes fans se délecteront d’autant plus du film qu’ils devront possiblement, vu son caractère outrageux, le visionner sous le sceau de l’interdiction, à l’insu des parents. Rien de mieux pour patienter entre le dernier clip « romance-rose-bonbon » et celui à venir, que l’on annonce plus sexy, décadent et tortueux que jamais. Tout cela, bien sûr, à moins que le film ne possède en lui-même un pouvoir de distanciation assez puissant — au delà d’une vulgaire quoique hilarante juxtaposition des contraires — pour contrecarrer ses effets pervers, ne serait-ce qu’en restituant un peu d’espace sensible et surtout, un peu de corps incarné. Car n’est-ce pas ici ce dont il est tout d’abord question : de la marchandisation de la chair humaine, du douloureux passage des corps en tant qu’objets de séduction bientôt promis à l’abattoir ? Si tel est le cas, on aimerait bien savoir ce qui advient de la véritable rencontre physique de nos jeunes héroïnes avec l’exécrable et « attachant » Alien (James Franco). Après s’être — enfin ! — autorisé à produire un peu de continuité temporelle dans le but évident de faire grimper la tension autour de cet enjeu (voir la sublime métaphore « fusil-phallus »), Korine s’évertuera ensuite à en dissimuler subtilement les traces et les conséquences en retournant vite à son esthétisme de l’apesanteur, là où le montage, parce que poétique, peut aller où il veut quand il veut. À moins que quelques pleurs sous la douche, avec musique et effet de ralenti à l’appui, ne suffisent ici à redonner âme à des corps en perdition. C’est ainsi que, soutenues par quelques astucieuses manipulations audiovisuelles, on ne se laissera plus surprendre par le triomphe de nos impénétrables aventureuses qui, devant tant d’adversité, trouveront leur salut dans l’exercice d’une vengeance en tout point fantasmagorique — et certainement voulue telle. Voilà une conclusion qui semble bien volatile face à un réel qui en apparence l’est tout autant.

Peut-être que tout ceci, au fond, est sans importance. La distanciation, qu’elle soit ici nécessaire ou non, pourra très bien être générée naturellement par le « réflexe cinéphile », qui lui ne se prive jamais de son espace périodique de théorisation, peu importe que cet espace lui soit offert ou non par l’œuvre elle-même. Et d’ailleurs, n’est-ce pas là notre lot quotidien que de devoir continuellement nous soustraire au tourbillon d’images-simulacres qu’on nous assène de toute part ? Ne devrions-nous pas plutôt être reconnaissant envers un cinéaste qui prend ainsi en considération notre « seconde nature » en plein essor, en nous offrant un petit exercice supplémentaire de soustraction forcé aux bruits des vanités ? Ainsi libéré du regard de l’auteur, pourquoi ne nous offririons-nous pas par ailleurs de brefs moments de résistance levée ? Un petit abandon momentané aux charmes de l’image « idolâtre-décadente » qui, qu’on le veuille ou non, a le pouvoir de séduire et de nous entraîner vers de petites fascinations perverses, par ci par-là, ni vues ni connues. Peut-être est-ce même le discret souvenir de cette « beauté paradoxale » qui, au sortir du film, lui confèrera l’ambigüité dont il avait besoin pour ne pas sombrer trop rapidement dans la catégorie des supercheries. Mais ce risque, Korine l’avait déjà prévu. C’est pourquoi il s’est assuré de bien mettre en évidence (quoique apparemment certains se sont fait une fierté de le dénoter) que son apparente éloge de la décadence fût conçue sous le règne du second degré qui, comme le remarquait Pascal Bonitzer, « est l’opération la plus convenue et la plus rassurante qui soit, puisque c’est la technique même du discours publicitaire. Le détournement de représentations ne sert à rien d’autre qu’à ceci : à ce que le récepteur se sente intelligent. Le régime du « second degré », cette petite perversion des classes intellectuelles, est leur connerie propre. C’est par là qu’elles aiment, qu’elles aiment d’amour, le capitalisme (…) On ne peut pratiquement plus faire, ou voir un film sans qu’il y ait du second degré 4 . »

La Grande Bellezza

« Le nouvel Eldorado n’est plus dans l’espace — que publicité et tourisme se chargent de dévorer — mais dans le temps : c’est la réserve inépuisable des biens culturels, fournissant légendes et héros, les artistes et leurs œuvres. »

(Jean-Claude Biette, Qu’est-ce qu’un cinéaste ?)

Qu’arrive-t-il lorsque cette ironie, poussée jusqu’au cynisme, est incarnée par la figure centrale (Toni Servillo, alias Jep) d’un film ayant également comme thème – parmi bien d’autres sans doute – le vide au cœur de la décadence contemporaine? L’auteur, sous prétexte d’adopter la vision subjective de son personnage (quoiqu’il serait peut-être plus juste ici de parler d’absence de regard), acquiert-il du même coup tous les droits ? Peut-il cyniquement puiser ses ressources formelles dans le bain glissant de l’audiovisuel en ayant comme but avoué de restituer le regard perverti de Jep ? Si ce parcours était orchestré avec un grand souci de cohérence, on oserait peut-être dire « peut-être ». Dès lors, on serait aussi en droit de se demander comment il faudrait restituer les représentations de Jep à partir du moment où celui-ci, au milieu de son élégante crise existentielle, nous apparaît en quête d’un salut hors du désenchantement généré par la frivolité mondaine ? La réponse de Sorrentino : en puisant dans le bain gluant de l’audiovisuel. En est pour preuve la manière dont il nous donne à voir ce qui semble s’offrir à nous comme le principal échappatoire de Jep face à un monde en perte de repères : le souvenir lointain d’un amour de jeunesse qui le hante à la manière d’une pub de bière. Est-ce à dire que même la mémoire de Jep est entachée de l’esthétique publicitaire, que ses souvenirs ne parviennent à refaire surface qu’à travers une recoloration guimauve de l’image, que la lumière mémorielle est réduite à un jeu d’artifices, que le visage de l’être jadis aimé a irrésolublement pris les traits et les manières d’une jeune modèle d’aujourd’hui ?

En montage parallèle, le souvenir de jeunesse « numérisé » et le « visage-plastique » de la sainte centenaire et dévoreuse de racines. Symbole tragique de l’irréversibilité du temps ou envahissement du monde par l’image-simulacre ?

Vision cauchemardesque s’il en est, et d’un pessimisme fou. À moins que cette séquence ne représente plutôt le symptôme d’une certaine incapacité qu’a Sorrentino à restituer l’espace, la lumière et le temps dans leur qualités sensibles et mémorielles, celles qui sont peut-être le mieux à même de s’inscrire affectivement dans notre mémoire ? Ou peut-être partage-t-il simplement la confortable indifférence qui caractérise si bien son héros ? Pour se risquer à une réponse, on gagnerait peut-être à s’attarder à l’un des brefs moments où – mis à part les quelques conversations biens senties dont est parsemé le film – la mise en scène tonitruante et pompeuse de Sorrentino se calme un peu. On trouvera plus posée qu’à l’habitude cette séquence où, sans musique, une foule assiste aux premières minutes de la création d’une peinture géante par une toute jeune fille — potentiellement un phénomène de génie prématuré — dont on aura tôt fait de soupçonner le caractère de fumisterie tant sa technique, fondée sur l’hystérie et le pur hasard, semble aux premiers abords dérisoire. Une succession de « reaction shots » entre la foule et l’artiste déversant sauvagement ses galons de peinture sur la toile permet pendant un instant à Sorrentino d’enchainer une série de micro-ellipses, question de vite rassurer le spectateur en lui faisant bien sentir que la machine est bien là, derrière, qui ronronne et s’impatiente (surtout, ne jamais obéir à une logique du temps dans sa continuité sensible semble être est le leitmotiv de tout le film, Sorrentino étant sans doute trop conscient du risque encouru à laisser un tel espace au spectateur). C’est ainsi que peu à peu la toile nous apparaît submergée d’une immense tâche brunâtre et informe générée par le mélange aléatoire des couleurs, un gâchis qui, lors du dernier bref plan qu’on nous donnera à voir avant la complétion de l’oeuvre, apparaît résolument irréversible. Il n’y a donc plus de doute, se dit-on, voilà une pure supercherie ! Et que se passe-t-il ensuite ? La jeune fille devra faire face à un silence sceptique ? À un malaise grandissant ? À une humiliation jumelée d’une douce et hypocrite compassion de la foule ? Rien de tout ça, non, car Sorrentino est trop futé pour se mettre ainsi dans l’embarras d’une situation aux possibles multiples. Voilà donc que Jep est appelé à se déplacer et, comme nous sommes ici assujettis à son regard, nous perdons un instant de vue la petite fille et la toile. Lorsque notre valeureux journaliste revient à peine quelques minutes plus tard – surprise! – la jeune surdouée, se tenant sur un petit tabouret beaucoup trop bas pour qu’elle puisse atteindre le haut de la toile, est pourtant sur le point de compléter son œuvre immense et, visiblement, le miracle a eu lieu !

Avant et après l’ellipse magique.

La peinture, qui n’a plus rien à voir avec ce que l’on a vu précédemment, a trouvé sa forme parfaite dans une riche palette de couleurs subtilement agencées. La foule, qui elle a été témoin d’on ne sait quoi pendant notre absence, s’extasie. Simple tricherie de prestidigitateur, dira-t-on. Mais qu’est-ce donc ici que Sorrentino nous donne à voir sinon qu’il n’éprouve aucun scrupule à troquer l’ambigüité d’un phénomène bien réel — des enfants accédant à la célébrité sous l’effet d’une attribution de dons réels ou fictifs — contre l’ambigüité de sa propre mise en scène. Alors qu’Amir Bar-Lev, dans son documentaire My Kid Could Paint That, laissait au spectateur le soin de juger du possible caractère frauduleux de l’affaire Olmstead en nous permettant de comparer les quelques toiles que la jeune Marla a produites sous surveillance vidéo (« des résultats plutôt banals », selon les spécialistes interviewés dans le film) avec certaines de « ses œuvres » les plus accomplies — mais dont aucun document ne permet de confirmer l’authenticité de l’attribution — Sorrentino, lui, nous impose ici sa vérité par le biais d’une ellipse magique nous donnant à voir une « œuvre soudainement aboutie » et d’autant plus irréfutable qu’elle fut entièrement produite devant public. À moins que, tout comme le spectateur de son film, Sorrentino ne parvienne que trop mal à discerner le premier degré du second, le beau du laid, l’illusion du miracle ? Ce serait bien dommage car sur ces questions, la confusion est déjà grande. À trop prendre de raccourcis, le réalisateur de La Grande Bellezza pourrait très vite devenir celui que Jean-Claude Biette décrivait, il y a une quinzaine d’années, comme le nouveau prototype de l’auteur : « un guide capable d’emménager une visite culturelle au plus court, en mimant quelques signes repérables du modèle choisi. Il y faut du talent, mais ce qui compte le plus c’est que le geste auguste du semeur d’étoiles soit partout présent dans le film et autour de lui, en amont et en aval, visible comme geste, et qu’il s’en tienne là. Car personne ne demande ni ne semble attendre de preuves à l’appui de ce geste 5 . »

Un touriste sera bientôt victime du syndrome de Stendhal. Subjugué par la beauté sidérante des lieux ? Ou par l’amplitude du mouvement de grue qui se déplace à vive allure, portée par l’effet transcendant du chant de la chorale qui s’étend magiquement sur tous les espaces couverts durant la séquence ?

Ce qui caractérise ces deux cas de figures, c’est qu’ils s’autorisent d’une certaine désertion des principales lois anciennes de la représentation et ce, plus souvent qu’autrement, au détriment de la réalité sensible et de sa complexité. Alors que Korine cherche à déconstruire le spectacle déréalisant des corps en surfant mélancoliquement à la surface de ceux-ci, il s’engouffre dans une esthétique de l’apesanteur où la consistance du réel ne tend à faire irruption que de manière momentané et le plus souvent opportuniste — c’est-à-dire à des fins dramatiques. Au final, en refusant quasi obstinément de rendre à ses héroïnes leur puissance et leur souffrance charnelle, il parvient certes à leur éviter le pire (par le biais de la vengeance fantasmagorique), mais du même coup il leur enlève toute chance de rédemption réelle, fut-ce au risque du trauma, du viol ou de la mort. On l’aura deviné, il s’agit là d’une fin faussement optimiste au cœur du désastre… mais que cache ce pessimisme détourné, sinon une certaine forme de nihilisme propre à notre époque ? Alors que pour certains cinéastes, restituer l’ambigüité ne serait-ce que d’un seul phénomène réel est une entreprise qui demande un temps considérable de réflexion et d’action, Sorrentino, lui, semble privilégier la vitesse au détriment de la force en usant de détours et de diversions propres au langage publicitaire dans le but de produire un audacieux déferlement de discours à propos de la dérive contemporaine. Mais n’est-ce pas ainsi que souvent l’on confond le caractère complexe d’une œuvre avec l’opacité engendrée par les ambivalences, les insuffisances ou les trop grandes ambitions de son auteur ? Certains diront que cet abandon du souci de restitution de la perception naturelle des phénomènes dont nous gratifie le monde est nécessaire pour que le cinéma puisse continuer à s’inventer, et il vrai que l’on voit se multiplier depuis plusieurs années un retour au réalisme sous ses formes les plus triviales. Cet esthétisme du misérabilisme, de la lenteur et de la pose porte en lui des germes sans doute tout aussi mortifère que celui décrié ici et c’est d’ailleurs peut-être en parti pour cette raison qu’un certain élan d’enthousiasme a accompagné la sortie de Spring Breakers et de La Grande Bellezza, tout comme ce fut le cas pour d’autres films aux tendances similaires (que ce soit Only God Forgives ou encore Grand Budapest Hotel). Nous ne pouvons pas nier qu’à l’ère du virtuel et du médiatique, « l’enchaînement arbitraire d’espaces abstraits et de temporalités discontinues » fait dorénavant partie de notre réalité quotidienne, ne serait-ce qu’à travers la multiplication effrénée des écrans. Mais c’est aussi ce phénomène omniscient qui participe à la déréalisation du monde. C’est peut-être par sa capacité à anticiper et à maitriser ce paradoxe dans toute sa complexité que le cinéma, entre opposition infertile et participation dangereuse à la saturation du visible, parviendra à tirer provisoirement le spectateur hors du spectacle généralisé afin que celui-ci puisse à la fois jouir du monde et mieux le réfléchir.

Notes

- Guy Debord, La société du spectacle, 1967, et Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, 1973. ↩

- Après la sortie du film Clockwork Orange, plusieurs délinquants britanniques ayant perpétré des actes de violence gratuite ont déclaré avoir pris exemple sur le film. ↩

- Bernard Stiegler base sur le principe du pharmakon sa « pharmacologie philosophique », cherchant dans les poisons de la société du xxie siècle, ses remèdes. Voir entre autre l’entrée « Pharmakon » sur le site dirigé par Stiegler, Ars Industrialis: [http://arsindustrialis.org/pharmakon->http://arsindustrialis.org/pharmakon ↩

- Pascal Bonitzer, Le regard et la voix, p. 73. Et Bonitzer ajoute : « La force de Godard (et pareillement de Straub) est non seulement de mépriser souverainement tout régime de second degré, tout métalangage (la voix off godardienne ne fonctionne pas comme un métalangage), mais de n’y pas offrir de prise. D’où la haine. » ↩

- Jean-Claude Biette, Qu’est-ce qu’un cinéaste, Paris, P.O.L., 2000, p. 59. ↩