Là où le boulanger rencontre le snark

1

Les silences parfument l’enregistrement de la discussion qui nous réunit dans ce salon exigu. Je n’exagère pas. L’écho de cette fragrance est délicieux. Des jointures craquent ? Ah non ! C’est un sac de chips que j’écrase en m’assoyant. Parler du film Out 1 de Jacques Rivette relève d’un pari risqué. Nous étions Mathieu, Renaud et moi. La projection avait eu lieu le 1er juin 2016, à la cinémathèque québécoise. Nous nous rencontrons pour en parler un mois plus tard.

-Messieurs, cette discussion imposera obligatoirement des omissions et des dérives.

Hochements approbateurs. Cela est chose convenue. Passons.

Pâtes aux beurres et vin rouge ? L’appétit commun donne à la discussion son élan initial. La nourriture est importante dans Out 1 ? Je ne le formule pas tout à fait comme une question. J’espère engager le verbe. J’y vais avec fougue. Dans ce film, la nourriture dicte le rythme. Elle organise le temps en rencontres, formule des trajectoires, des réunions. Elle cimente le hasard dans l’évidence qu’elle impose, dans le caractère régulier de sa dictée de tous les jours.

Les personnages, comme nous, mangent trois fois par jour, convergent les uns vers les autres afin de se nourrir, ou d’en utiliser le prétexte pour discuter de choses importantes. Parce qu’il faut bien boire et manger, le hasard devient un peu moins exceptionnel. Il n’a rien de forcé, rien de cette coïncidence qui trahirait l’écriture scénaristique. Rivette montre cela, s’y attarde. Au caractère improvisé d’un repas s’ajoute des données que l’écriture semble inventer, tracer les premières feintes d’un départ définitif. Ce film commence et recommence.

Cela me fait penser à Ozu chez qui la nourriture et la boisson opèrent des scissions narratives semblables. Mais, craignant de paraître impertinent, je perds ma fougue et je ne mentionne pas Ozu à Renaud ou à Mathieu. Je ne le mentionne qu’à vous.

À part les repas improvisés arrosés au vin rouge, il faudrait aussi souligner l’omniprésence des cigarettes, qui à leur manière servent à ponctuer l’action, à la cerner dans des «temps morts», à servir les énergies de la parole, du vivre ensemble, de l’amour et de la paranoïa avec une force plus abstraite que la nourriture. Mais s’y attarder ? Les cigarettes sont des virgules ; des moustiques pour l’imaginaire des pompiers. Leur règne est documentaire. Elles participent à démystifier l’enrobage conspirationniste qui se détaille au fil des épisodes.

- Passons, tranche Mathieu.

Je parle d’abord avec eux de la confusion. Je parle d’avoir digéré, comme d’un repas faste, la durée du film. Le temps s’est chargé de le réduire à une expérience compacte. La confusion en émerge. Que faire avec elle ? Mathieu suggère de la laisser se coucher en nous, de ne pas trop chercher les ingrédients qui font sa force. Au risque de se noyer, prenons un élément rassurant : je saute sur les personnages.

Je parle, pour me préserver un peu de la nécessaire confusion, de ma volonté de m’identifier à la quête de certains personnages. De chercher grâce à eux le fil rouge de cette écriture invisible.

Out 1 de Jacques Rivette, quelque part, raconte le travail et le destin de deux troupes de théâtre et comment l’une rencontrera l’autre.

Sur quoi se pencher ? Le parcours des personnages de la première ou de la deuxième troupe ? Les personnages qui la forment ou ceux qui gravitent autour. La deuxième troupe, celle de Pierre Baillot alias Quentin, tourne en rond. C’est d’ailleurs un de leurs exercices qui les résume bien. Lorsqu’elle s’accorde un meneur, ce dernier les mène en bateau dans un cul-de-sac, ce qui engagera cette pauvre troupe dans une nouvelle dérive, mais cette fois, hors théâtre, dans une arène sans fin : les rues et les boulevards, plus certainement peut-être, un labyrinthe impur.

La première troupe est plus intéressante. Du moins, parce que son but à quelque chose de plus définitif, il est plus agréable pour quelqu’un comme moi, vous aussi peut-être, de m’identifier à leur quête : réussir Prométhée enchaîné. Entre nous, la force d’attraction qu’exerce la troupe surtout dirigée par Michael Lonsdale est indéniable. Cela est également chose convenue.

Sous les fenêtres du bâtiment où cette troupe se rassemble, il est possible d’entendre un chant intuitif. Voilà que des femmes et des hommes, réunis dans un même lieu, ont oublié le sens des mots, ont oublié l’énigme de la parole et ils la cherchent à coup de hurlements, de vagissements, de plaintes folles. La parole retrouvée – un mot d’abord – celle-ci complote pour donner à l’ensemble du film une direction musicale.

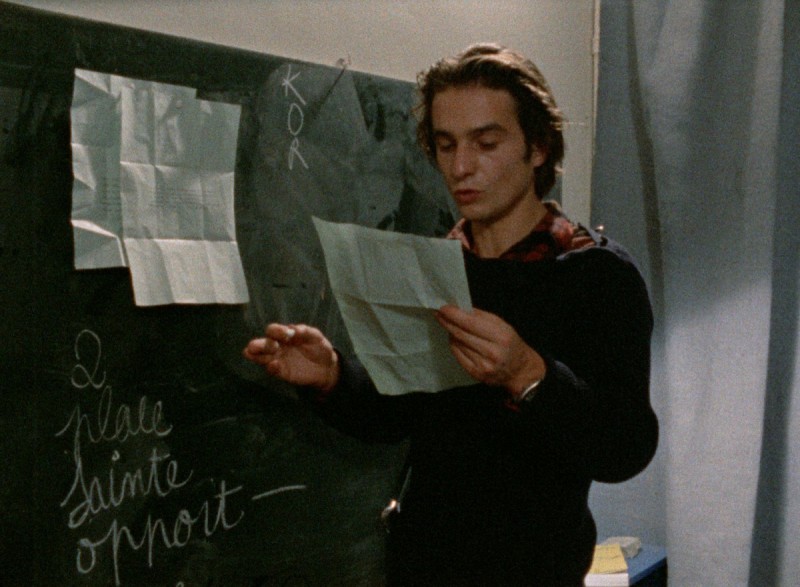

La brillante écriture des débuts invente donc à la parole un des rôles principaux. Les brigands du film (Berto et Léaud) en font d’ailleurs un instrument qu’ils utilisent généreusement. Léaud en feignant d’être un mendiant muet qui suscite la pitié. Berto en l’habillant de toutes les sauces pour mieux se fondre aux conversations, aux intrigues et ainsi déguiser, comme Léaud, sa véritable identité.

Le dialogue déboule, mais à la faveur de cette réflexion sur la parole, dans le confort de mon logis, je me suis reporté plus tard à un épisode tardif du film où, d’une manière unique dans l’œuvre de Rivette, le son direct est ouvertement dénaturé. Dans un long plan d’environ 10 minutes, Jean-Pierre Léaud longe doucement un mur, les bras tendus. On croirait qu’il marche en équilibre sur un fil invisible. Il rejoint Bernadette Lafont qui s’appuie contre le mur avant de s’asseoir pour mieux répondre aux questions. La première :

- Depuis quand connaissez-vous Pauline ?

Profitant de l’ombre qui masque de noirceur le visage de Bernadette Lafont, le dialogue est par moment trafiqué. Certaines répliques de la conversation sont inversées, suggérant un langage codé, réservé aux initiés du secret.

Pour les besoins de l’enquête, j’ai inversé les passages codés du dialogue entre Léaud et Lafont afin de me les rendre audibles. Aux portes du mystère, je pensais cogner avec la patte d’une araignée échaudée par la patience. Hélas, je n’ai découvert aucune clé, aucune forme de résolution. Il y a là des feintes qui s’éclaboussent entre elles, qui n’ont rien de révélateur et du coup, l’original conserve tout son mystère. L’inversion des dialogues s’avère une vaine entreprise dans la mesure où elle ne révèle aucun nouveau dialogue. Rivette, afin de trafiquer ou de brouiller les pistes, aura plutôt utilisé des répliques déjà audibles ailleurs dans la conversation.

Rivette réutilise, peut-être pour masquer la fragilité de l’improvisation, à au moins deux reprises les répliques suivantes :

- Vous savez que c’est dangereux?

- Toutes ces choses-là…

- Ce ne sera pas la vraie princesse, ce sera la fausse.

- Vous me comprenez ?

- Positif négatif.

La seule instance où une réplique de Léaud est trafiquée, rendu inaudible, l’inversion nous apprend qu’il demande :

- Mais quel genre de princesse est Pauline?

Ce à quoi Bernadette Lafont répond : «Peut-être la vôtre…»

Je parlais ici d’une belle feinte. Ma cheville se brise en deux morceaux. Renaud prend la balle au bond. Il y a des fantômes dans la clé.

2

Tergiversations

Reprenons depuis le début. Cette conversation s’est ouverte sur le thème de la confusion. C’est en effet l’entrée en matière que nous avait judicieusement proposée Mathieu, et je crois comprendre qu’il avait là l’intention, suite à mes tergiversations balbutiantes du début, de nous dépêtrer tous les trois de ce marasme dans lequel j’étais sur le point de nous enfoncer. Ou bien nous tournoyons ainsi indéfiniment en espérant trouver la forme juste, ou bien nous défions sereinement le chaos de notre confusion pour voir ce qui s’y trame. Leçon rivettienne que Mathieu, contrairement à moi, a visiblement appris à mettre en pratique. C’est donc sans ressentiment aucun que j’exercerai ici une douce vengeance – conséquemment à la forme tripartite proposée par mes deux comparses – en reformulant un peu sournoisement certains de leurs propos, les réduisant parfois à de simples contours dont l’unique fin sera d’éclairer l’ébauche de quelques idées qui autrement risqueraient de sombrer dans l’incohérence. Ainsi floués, les mots de mes deux amis, comme deux bouées, offriront à ma parole fragile le repos nécessaire à sa relance dans l’écriture.

Croire en la fiction, ne pas boucler la boucle

OG – Je trouve que la dimension périlleuse du film, le fait qu’il repose en grande partie sur une écriture intuitive, rend vertigineuse l’idée de tenter une interprétation qui se voudrait trop globale.

RDL – Les nombreuses imbrications mystérieuses qui trament tout le film, plutôt que des éléments d’intrigue qui mériteraient d’être analysés en profondeur, m’apparaissent avant tout comme des phénomènes qui visent à intensifier les situations ou la présence des acteurs. C’est en quelque sorte des leurres qui n’ont d’ailleurs pas peur de s’afficher tels, mais je pense que dans la mesure où on joue le jeu et qu’on y adhère malgré tout, dans l’instant précis où ils se tissent à l’écran, il y a un phénomène assez singulier qui se produit, comme si le film, par sa durée et sa construction particulière, ne cessait de nous questionner sur la nécessité ou non de prendre en charge les éléments narratifs qui le constituent, aussi ténus ou absurdes puissent-ils paraître. Et au final, il y a tout un tissage interprétatif qui se produit malgré tout, et je dirais même presque malgré nous. Je pense que l’une des grandes particularités du film, au-delà de sa durée mais aussi en partie grâce à elle, c’est qu’il génère un puissant jeu de relais entre notre faculté de croyance ou de dénégation, et notre désir d’interpréter ou d’analyser. C’est pourquoi chercher à entrer de manière trop volontariste dans une intellectualisation des symboles ou des signes, ce serait à mon avis un peu dénaturer le film, en tout cas ce serait perdre cet effet de présence qui me semble absolument fondamental. Et d’un autre côté, on pourrait dire que le film « ne tiendrait pas » sans un désir minimal d’en élucider les mystères. Ainsi, le caractère dangereusement obsessionnel qui s’empare de Colin (Jean-Pierre Léaud) lorsqu’il s’évertue à démystifier les messages énigmatiques qu’on lui adresse, conviction qui par ailleurs s’avèrera déçue, pourrait être interprété comme une mise en garde envers tout désir trop totalisant. Paradoxalement, c’est aussi la persistance démesurée de Colin dans sa quête qui enclenche le plus grand nombre de décloisonnements entre les nombreux personnages. Le film me semble rempli de ce type de tensions et de renvois extrêmement riches…

Théâtres de la forme et de l’informe

OG – Une chose que j’ai trouvé assez déroutante au début, c’est la quantité de temps qui s’écoule – presque deux heures – avant que ne commence à se déployer la quête.

MLG – Tout le premier épisode fonctionne comme un sas où le film travaille en quelque sorte à pressuriser le spectateur, à le mettre au fait de l’univers dans lequel il est entrain de pénétrer, à le familiariser à un rythme construit sur l’alternance entre des moments d’improvisation pure, proche de l’abstraction, et un retour sur ses abstractions. C’est d’ailleurs peut-être ce que j’ai préféré, les moments de débriefing après les joutes de théâtre, où les acteurs réfléchissent leur langage, interrogent leur performance, intervertissent leur rôle…

RDL – Dans ces moments qui suivent les séances d’improvisations, on n’est en quelque sorte induit à se repasser mentalement la scène avec eux, mais dans une perspective totalement différente. Si on s’en tient par exemple à la longue séance initiale d’improvisation avec la troupe de Thomas (Michael Lonsdale), qui pourrait sembler aux premiers abords un peu trop hystérique ou affligeante, je pense qu’on l’éprouve très différemment lorsqu’on la revisite accompagnée du commentaire rétrospectif des acteurs. C’est comme si notre plaisir interprétatif, d’abord confiné à une sorte de voyeurisme un peu malaisé, ne pouvait se déployer pleinement qu’à partir du moment où le dialogue s’engage. La générosité avec laquelle les acteurs partagent leurs impressions, leur inclinaison à se dévoiler dans la douceur, tout ceci nous libère en quelque sorte de notre sentiment d’impudicité… et nous voilà soudainement pris d’une envie de revoir la scène. C’est comme si la première partie de la séquence, en se fondant presque exclusivement sur le langage corporel des acteurs, avait comme fonction d’intensifier en nous, par la privation, le désir de parole et de sens. Et quand les acteurs en arrivent enfin à leur débriefing, on redécouvre avec eux, sous l’effet d’une parole libérée, tout ce qu’on avait vu sans vraiment le voir… sans les mots pour le voir.

MLG – À la limite, on pourrait dire que les premières répétitions sont la prémisse de tout ce qui va se construire ensuite. Comme une matrice du film.

RDL – Et il y a dans les pratiques de théâtre tout un jeu sur la forme et l’informe qui peu à peu va se mettre en rapport ou se refléter dans la quête feuilletonesque qui se développe parallèlement, principalement avec les personnages de Colin et de Frédérique (Juliet Berto). Avec la troupe de Thomas, on est davantage dans un rapport primitif où on essaie d’évacuer toute référence, toute trace de culture trop flagrante, et du coup l’on peine à sortir de l’informe, alors que dans la troupe de Lili (Michèle Moretti) c’est plutôt le contraire, on dirait que ça ne fonctionne que par référence, au risque de crouler sous le poids des structures et de l’héritage culturel. À partir du moment où on met en relation ces aspects, le dialogue entre les « deux troupes » et les « deux feuilletons » devient très fertile. Je pense par exemple à Frédérique et à son refus presque intégral de jouer selon les règles sociales (ou sinon le fait qu’elle les méconnait d’une manière tout à fait décomplexée), attitude qui lui permet de désarçonner ses proies, mais qui a comme corollaire de nourrir son isolement. De l’autre côté, c’est grâce à sa grande érudition littéraire que Colin parvient à repérer les références (Balzac et Lewis Caroll) auxquelles les lettres-mystères renvoient, mais c’est peut-être aussi ce qui est à la source de sa pulsion obsessive-compulsive.

MLG – Avec la troupe de Thomas, c’est plus organique, on canalise une tradition théâtrale plus ancestrale, alors que chez Lili, c’est plus cartésien, plus structuré, avec une utilisation de la musique, une exploration des règles et des combinatoires guidant leurs agencements dans l’espace, toujours en référence avec un pan important de la création dramaturgique et de ses méthodes d’après-guerre.

RDL – Il y a une confusion et une tension presque constante dans la troupe de Lili, qui vient peut-être du fait qu’ils cherchent constamment à conceptualiser ce qu’ils font. Il y a toujours quelqu’un qui veut essayer quelque chose de nouveau, chacun arrive avec sa proposition, ses propres règles, mais toujours avec une difficulté toute relative à bien définir leur conception.

OG – Il leur manque un Michael Lonsdale !

RDL – Mais en même en temps, la pièce de Thomas, je n’y crois pas plus qu’à celle de Lili. Il me semble qu’il y a un aspect assez utopique à toute leur entreprise. Même si en définitive j’ai moi aussi plus d’affection pour la méthode de Thomas, à aucun moment dans le film j’ai senti qu’ils arriveraient vraiment à monter Prométhée… Ou sinon par un travail qui s’échelonnerait sur une très-très longue durée et dont on n’aurait vu que les balbutiements…

MLG – N’empêche que Lonsdale possède une présence autoritaire qui par ailleurs l’amène à porter une grande partie du film sur ses épaules…

Pouvoirs secrets

RDL – On pourrait dire que Lonsdale, s’il incarne une figure autoritaire, c’est surtout pas son charisme ou l’aspect rassurant de sa présence : plutôt que de chercher à exercer sur sa troupe une forme de pouvoir, il se fait le porteur d’une force de cohésion. Alors que dans la troupe de Lili, j’ai l’impression que s’il y avait eu un dirigeant unique (en réalité ils le sont tous un peu à tour de rôle), celui-ci aurait nécessairement pris des contours un peu « fascisants », dans la mesure où une grande part de leur création se fonde sur l’élaboration assez stricte de règles et de concepts, méthode qui par ailleurs semble avoir pour effet de produire une sorte de dressage des corps. À l’opposé, la troupe de Thomas semble se méfier des règles à un tel point qu’elle parvient finalement à peine à sortir de l’informe ou du chaos. Ceci dit, il y a chez eux un aspect beaucoup plus harmonieux qui provient peut-être justement de cette méfiance, et sans doute aussi de leur plus grande facilité à interagir dans la confidence et le partage.

Sarah tente de s’intégrer à la troupe de Thomas…

…pendant que Renaud cherche à remettre un peu d’ordre dans la troupe de Lili

Autre détail intéressant : c’est l’inclusion d’un nouveau venu qui semble mettre en péril l’équilibre précaire au sein de chacune des deux troupes, qui seront par la suite entraînées à se dissoudre. Ainsi, l’attention particulière qu’accordera Thomas à la nouvelle arrivante Sarah (Bernadette Lafont) ne fera qu’exacerber le désir d’exclusivité déjà trouble qu’éprouvait pour lui Béatrice (Edwine Moatti). Celle-ci finira par quitter la troupe et les efforts de Thomas pour pallier à ce déséquilibre participeront à sa perte. Quant à Lili, elle ne supportera pas que Renaud, armé de nouveaux concepts, enthousiaste et plein d’initiative, s’accapare aussi aisément de l’attention de sa troupe, que dès lors elle délaissera – jusqu’à ce que ce même Renaud en vienne à les trahir tous. C’est que, par manque de précaution ou par bonne foi, ils ont eu la naïveté d’inclure dans leur cercle, sans enquête préalable, quelqu’un qu’ils connaissaient à peine. Je pense qu’il y a là forcément quelques éléments de réflexion à mettre en parallèle avec la formation des groupes et des communautés pré ou post soixante-huitarde. Des questions qui tournent autour de la nécessité ou non d’avoir un ou des dirigeants, et de la manière dont cette autorité doit ou peut s’exercer…

Thomas cherchant à se rapprocher, à égale distance, de Béatrice et de Sarah…

… alors que Quentin tente de persuader Lili de ne pas quitter la troupe

C’est environ à ce moment que Mathieu nous cita un merveilleux passage de Prométhée enchaînée, et dont j’espère sincèrement voir la trace dans la version subséquente de notre conversation. Et il enchaîna ensuite avec quelque chose qui pourrait se résumer à ceci :

MLG – Le feu, premier acte de création de l’homme, et ce qui permet à l’homme de passer à la création. Dans le chaos, il y a un risque énorme, mais un risque qui mérite d’être pris.

Nouvelle durée, nouveaux héros – ou l’utilité de l’inutile

RDL – Une autre chose que j’ai trouvé assez déroutante, c’est qu’on est prêt à prendre des scènes de dix ou vingt minutes qu’on trouve relativement emmerdantes. Le film nous transporte dans des durées qui transforment autant notre rapport au temps que nos critères de jugement, il nous sort en quelque sorte de ce perpétuel état d’empressement qui, il me semble, caractérise de plus en plus nos vies.

MLG – C’est comme avec les amis, il faut parfois apprendre à leur donner raison même si ça nous emmerde, accepter leurs défauts, savoir être mobile socialement…

RDL – Ce qui dévoile peut-être un autre aspect « transgressif » du film aujourd’hui, l’idée que d’une certaine manière il n’y a pas de réel dévouement sans cette capacité à traverser des moments de relatifs emmerdements.

MLG – Et aussi par rapport à l’intransigeance de beaucoup de cinéphiles vis à vis certains « défauts » des films.

RDL – Le toujours tout beau tout propre qui élimine toute prise de risque. Ou pire encore, l’erreur technique : phobie des cinéastes d’aujourd’hui !

OG – Et Renoir qui disait « je n’ai besoin que de trois bonnes scènes », alors que là c’est bourré de fulgurances ! Pourquoi s’outrager ainsi de quelques creux de vague ?

MLG – Non seulement on les tolère, mais ils sont importants !

RDL – Oui, et la quête des personnages, d’une certaine manière, est de faire en sorte que la scène soit réussie. Et je pense que c’est cette tension-là, toujours au seuil du péril, qui nous tient en haleine, souvent bien davantage que l’intrigue elle-même (d’autant plus que ces deux éléments – la « réussite de la scène » par les acteurs et le développement de l’intrigue – quoique nécessairement intriqués l’un à l’autre, le sont parfois de manière extrêmement ténue). Je pense par exemple au rapport qu’entretient le spectateur au héros du film d’action, où on sait bien que pour que l’identification se renforce, ce dernier doit traverser des moments de faiblesse. Sauf qu’ici le péril est d’autant plus grand que c’est tout le film qui est en jeu. Et la fragilité, elle, est d’autant plus belle et puissante qu’elle est réelle.

Le graal

Out 1, dans l’optique d’une pratique cinématographique, nous dit peut-être aussi un peu « voilà par où il serait intéressant de commencer ou de recommencer ». En tout cas pour moi ça a un peu fait l’effet d’une bombe, c’est à la fois très stimulant mais aussi absolument désespérant dès qu’on s’arrête un peu pour regarder l’état des lieux du cinéma actuel, que l’on songe à la production ou à la distribution, et qu’il soit commercial ou d’auteur. C’est la même chose si on analyse le traitement qu’a subi le film, qui pour avoir finalement droit à une « sortie » digne de ce nom, a dû rester sur les tablettes pendant plus de quarante ans. Et maintenant qu’il a atteint le statut de fétiche à l’aura vintage pour cinéphile aguerri, on dit que c’est le graal du cinéphile. Pour moi ce film, ce n’est pas le graal, c’est le début d’une quête à mener et qui tarde depuis au moins quarante ans. Un film d’une telle envergure, produit aujourd’hui, lui faudrait-il aussi quarante ans pour voir le jour ?

3

Treize questions insolvables pour entretenir Out 1

Out 1 est sans doute le début d’une quête plutôt que la fin de celle-ci. Premier indice, première vue du « X » de la carte avant le trésor ou de son ombre avant la mort, jeu naturel pour Rivette qui aimait tant Lang et Hawks et dont la carrière après ce film allait toujours y revenir. Preuve en est que ce premier Out est un début, disons pour les intérêts de l’anecdote que voilà des semaines et des mois que je m’attèle tant bien que mal (avec plus de mal que de bien il faut croire), à rapiécer ce qui me semblait être au départ aussi simple qu’un regard sur ce film qu’on ne doit pas toucher mais seulement regarder (noli me tangere). Après les épluchettes de Balzac, Carroll et Eschyle, il faut dire que Rivette a livré là un film qui résiste à l’analyse, un film où il m’apparaît plus vain que jamais d’entreprendre à partir d’une œuvre barricadée par les références et gardée par le hasard autre chose qu’une méditation à tête ouverte, en révérence à une œuvre qui contient en elle sa propre critique et ses propres prolongements dans le jeu des comédiens et du cinéma. C’est-à-dire qu’autant Out 1 intimide par sa fameuse longueur, autant l’on ne pourrait imaginer sortir de ses treize heures avec le goût d’en savoir plus : tout y est dit, discuté, interrogé, entre protagonistes et d’un protagoniste au spectateur, dans une valse qui pour l’attentif s’apparente au miracle obscur d’un vertige si grand qu’il nous soignerait de tout vertige à venir.

Voici treize questions insolvables à l’attention de ceux qui voudraient regagner le pic du vertige. Treize moments où, dans l’incompréhension parfois douce et d’autres fois sans pitié, Out 1 échappe au discours et prépare avec soin les doutes et les peurs qui le scellent à jamais.

1- Au début du deuxième épisode, Marie (Hermine Karagheuz) entre en collision avec la trajectoire de Colin (Jean-Pierre Léaud), celle tracée entre sa chambre louée et cette terrasse où il terrasse à coup d’harmonica. Sous les ordres de qui (d’un autre ou d’elle-même) Marie entreprend-elle de donner un premier indice à Colin ?

2- De quel groupe est-il question lorsqu’Étienne, interprété par Jacques Doniol-Valcroze, ancien rédacteur en chef des Cahiers qui a parfois utilisé le surnom d’Étienne Doinol pour y signer des textes, évoque les années perdues et leur regroupement dissipé ? Des Treize, des Cahiers, de la Vague ou de Mai ?

3- Qui est le Snark de cette chasse au Snark, elle aussi un « délire en huit épisodes ou crises »? Se terre-t-il à L’angle du hasard, ce pseudo-magasin de façade qui pourrait bien être « Le bon coin pour le Snark » ? Le Snark, dans le texte de Carroll, se chasse « armé d’espoir, de dés à coudre, de fourchettes et de soin » et se charme « avec du savon et des sourires ». Le Snark apparaît dans le rêve de l’avocat du poème sous les traits de sa profession, à défendre un « verrat »; plus tôt il était décrit par l’homme à la cloche comme un animal aux fines habitudes qui « attend l’heure du thé » pour déjeuner; pour le Boucher, le Snark est un plat qu’il rêve et qu’il ne cuisinera jamais. Le Snark semble protéiforme, prenant les allures de ce que ces chasseurs attendent de lui. Pourrait-il y avoir un autre Snark qu’Émilie-Pauline (Bulle Ogier), la femme aux deux visages qui devient peu à peu l’objet de la « chasse » de Colin ? A-t-il découvert lui aussi comme l’équipage, que le Snark à la poursuite duquel il s’était lancé n’était autre qu’un Boujeum?

4- Colin aime Pauline avant que Pauline ne daigne s’intéresser à Colin. Or leur interétêt mutuel s’est peut-être chevauché. Y a-t-il un moment où l’attraction qui rapproche Colin et Pauline est partagée, réciproque et simultanée ?

5- Pourquoi Colin retrouve-a-t-il l’usage de la voix à partir du troisième épisode ?

6- Quelle différence entre Pauline et Émilie, toutes deux jouées par Bulle Ogier ? S’agit-il d’une véritable figure du double à la manière de celle qui avait fasciné Rivette dans le Gentlemen Prefer Blondes de Hawks et qu’il reprendra notamment dans Céline et Julie et Duelle, ou simplement d’un nom d’emprunt, d’un sobriquet feuilletonesque?

7- « J’ai pris dans la tige d’une férule la semence du feu que j’ai dérobée, se défend Prométhée dans le Prométhée enchaîné, semence qui est pour les mortels la maîtresse de tous les arts et une auxiliaire sans prix. » Si la troupe de Thomas-Prométhée est la troupe solaire, celle du feu créateur qui ne se dompte qu’au péril de la colère des dieux, cela fait-il de celle de Lili la troupe lunaire, celle de la maîtrise du temps (en cycles, lunaires), celle qui joue la pièce qui porte sur l’attente (de l’invasion de la cité dans Les Sept contre Thèbes) par le biais de la rythmique qui fait sens des bruits qu’ils émettent ?

8- Les membres des Treize évoqués dans le récit sont : Étienne, Igor, Lili (Michèle Moretti), Lucie (François Fabian), Sarah (Bernadette Lafont), Thomas (Michael Lonsdale) et Warok (Jean Bouise). Qui sont les invisibles Pierre et Igor et pourquoi n’apparaissent-ils pas à l’écran? Et qui sont et où sont les autres ?

9- Arsenal et Quentin chuchotent à l’arrière-plan d’une scène du deuxième épisode. Que se disent-ils ?

10- Renaud, celui qui s’est infiltré dans la troupe de Lili et leur a volé le gros lot d’un billet de loterie, avoue plus tard à Frédérique (Juliet Berto) qu’il fait partie d’une société secrète, une autre, Les Compagnons du Devoir. Refusant d’en dire plus, pourrait-on conclure qu’il y aurait d’autres infiltrés ?

11- L’ethnologue (Michel Delahaye) qui discourt sur les toits est-il un membre des Treize? Lui aussi ancien membre de la rédaction des Cahiers, il en est viré en 1969, accusé d’être anti-marxiste. Serait-il sinon un membre des Compagnons du Devoir? La seule association « rivale » des Treize ?

12- Est-ce que le refus du Balzacien joué par Eric Rohmer à avouer la possibilité d’une société secrète des Treize pourrait cacher son appartenance à celle-ci ? D’une part l’on peut convenir que la règle première du membership dans une société secrète est d’en discréditer publiquement l’existence et puis, après tout, il est lui aussi un ancien membre des Cahiers et c’est bien lui, Rohmer, qui, à l’instar de son personnage, initie Rivette au « génie balzacien » durant les années 50.

13- Igor surgit au téléphone, in extremis, à la fin du huitième épisode. Où était-il passé? A-t-il été enlevé par Pierre qui l’aurait délivré sous la pression des menaces d’Émilie? Autrement dit : tout le noeud d’Out 1 ne se terre-a-t-il pas au fond dans le hors champ du film ? Dans le secret qui unit les deux seuls personnages nommés que nous n’avons jamais vu ?

Quant à nous…

Jusqu’à la nuit, chassant, ils cherchèrent en vain Une plume, un bouton, un indice quelconque Qui permît d’affirmer qu’ils foulaient le terrain Où le Boulanger avait rencontré le Snark.

– Lewis Carroll, La chasse au snark