Invitation au voyage

Voyage(s) en utopie, JLG, Pompidou

Sûrement en écho à Wittgenstein 1 , Godard nous annonce d’entrée de jeu de l’exposition Voyage(s) en utopie, JLG, 1946-2006, à la recherche d’un théorème perdu : « Ce qui peut être montré, ne peut être dit ». Phrase écrite à la main, directement au mur, sur deux lignes, séparée par deux reproductions du Verrou (v. 1777) de Fragonard. Tout au bas, une image tirée de The Cat and the Canary (1939, Elliott Nuggent, avec Paulette Goddard !), déjà utilisée dans les Histoire(s) du cinéma. Ce singulier montage fait se côtoyer, devant un grand olivier, la peinture libertine, le film d’épouvante et l’aphorisme philosophique, en une constellation de sens à multiples entrées. Le tableau de Fragonard est en deux copies, placées l’une au-dessus de l’autre, comme deux photogrammes, façon comme une autre de faire du cinéma avec de la peinture, en produisant de la mise en mouvement, du montage.

Fragonard, Le verrou

En redoublant le tableau de Fragonard, Godard souligne les possibilités de montage et de pensée que permet la reproductibilité des œuvres (on ne verra, sauf exception, dans cette exposition, que des reproductions). La reproductibilité, on s’en rappellera, est la condition de possibilité du « musée imaginaire » de Malraux 2 , et c’est elle qui permit à Aby Warburg de composer les planches de son Atlas Mnémosyne. Godard en tirera profit, à sa manière, au coeur d’un musée voué normalement à préserver l’aura unique des oeuvres, en produisant, grâce à elle, de surprenantes assonances formelles et des jeux métaphoriques, filant comme ici une de ses questions de longue date sur la relation entre le visible et le dicible, le texte et l’image, le silence et le secret, le caché et le non-dit.

Mais si « ce qui peut être montré, ne peut être dit », celui qui s’apprête à « entrer ici », doit-il perdre tout espoir de pouvoir dire ce que cette exposition, comme on le sait, n’a pu montrer (pour diverses raisons)? Et que peut-on en dire, d’ailleurs, dans la mesure où nous nous y trouvons sans guide, sans carton explicatif ? Est-ce cette absence de sens immédiat – que l’on accepte volontiers chez d’autres artistes – qui a fait naître un agacement, voire par moments une agressivité du discours critique, qui enserra cet événement, attendu avec autant de méfiance que de trépidation, d’un cerne opaque ?

Nous pouvons commencer par dire qu’il s’agissait, pour Godard, avant tout, de montrer quelque(s) chose(s) (objets, films, phrases, projets), de faire de cet espace le lieu d’une présentation mouvante et ludique, d’une « leçon de choses », évoluant entre ce qu’elle aurait pu être (un projet abandonné) et ce que, au gré de sa flânerie, chaque visiteur bien intentionné en ferait (l’utopie). Rapidement, pourtant, on présenta cette exposition comme une crépusculaire oraison d’un artiste en panne d’inspiration, l’oeuvre d’un enfant gâté ayant empoché un magot démesuré (ce qui est sans doute vrai par ailleurs) pour ne servir qu’une bouillabaisse d’un goût douteux préparée en un après-midi, d’un prophète de malheur proférant pour la énième fois une litanie sur la mort du cinéma. À l’évidence, on aura beaucoup parlé autour de l’expo, et trop peu à propos. On a encore moins tenté de montrer de quoi ce soi-disant ratage était fait 3 .

© Jean-Claude Planchet, Centre Pompidou 2006

Cette paresse critique fut en grande partie nourrie par les rumeurs folles qui ont précédé, pendant près de deux ans, la gestation de cette exposition : la rupture Païni-Godard, la bisbille Godard-Pompidou, les caprices de l’un et le ras-le-bol des autres, ce qui s’est dit, ce qui aurait dû avoir lieu, les sommes englouties, le gaspillage, le martyrologue, tout ceci semble avoir créé un ras-le-bol suscitant une cécité complète par rapport à l’installation elle-même. De tout cela, et pour ce qu’on en sait, rien ne sert de s’épivarder. Enfiler d’autres perles au collier des rumeurs ne saurait être le but de ce papier. Mais il demeure que les reproches souvent adressés par Godard à la critique se sont avérés encore une fois assez justes. Plutôt que de partir de ce que l’exposition exposait, ce qu’elle cherchait à mettre en lumière, on l’a recouverte par du « cédugodard », formule raccourcie pour dire qu’on ne compte rien en faire. Il importerait donc, devant cet étrange court-circuit de la critique, de fournir quelques repères et de dire de quoi est fait ce « chantier », cette « ruine », qui fit dire à Antoine de Baecque, dans son compte rendu laconique dans Libération, après avoir présenté Godard en « martyr, pseudo-victime de la bureaucratie radine du Centre Pompidou », en « sale gosse trop gâté qui fait payer Beaubourg après avoir été payé » : « Godard est une catastrophe et il en est fier 4 . » (11 mai 2006)

Toute l’œuvre de Godard des récentes années semblait tendre vers ce moment muséal. Mais à la différence de Chris Marker, qui s’est souvent moulé à la forme-installation (Zapping Zone, Silent Movie et plus récemment, à New York, Toronto et bientôt à Montréal, The Hollow Men. Prelude : Owl’s at Noon), ou encore de Jonas Mekas, Chantal Akerman, Atom Egoyan ou même Abbas Kiarostami, qui ont été invités depuis quelques années à proposer des œuvres stimulantes dans des musées et des galeries, il ne pouvait s’agir pour lui de monter une simple installation : il devait se méfier comme de la peste des effets de dispositifs savants, comme il semble plutôt dubitatif envers l’art contemporain en général. Or, le musée, tel qu’il l’entend, c’est-à-dire le « musée imaginaire » nourri par Malraux et par Langlois, a depuis longtemps élu domicile dans son œuvre – et ce de façon très consciente à partir du milieu des années 80 -, rendant sa translation vers l’espace du musée tout à la fois naturelle et problématique. Il fallait partir de là. Comment son œuvre, habitée par le musée, allait-elle pouvoir, à son tour, s’installer au musée ?

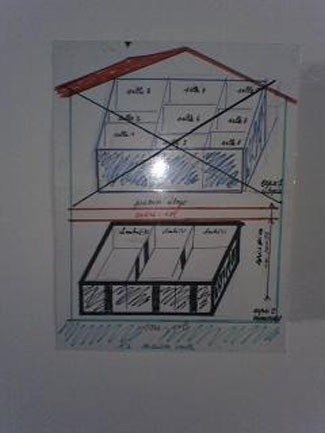

Collage(s) de France. Archéologie du cinéma d’après JLG, lancé au départ comme une série de films (un film par mois sur neuf mois), est devenu un projet d’exposition étalée sur neuf salles et 1000 m2 dans la Galerie Sud du Centre Georges Pompidou, et pour laquelle Godard fournit, assez tôt, des maquettes (qu’on retrouve dans l’exposition actuelle). Ces maquettes resteront « en plan », jusqu’au tout dernier moment, avant que la réalisation en soit abandonnée : est-ce Godard qui y renonça ou le Musée qui réalisa que les délais étaient trop courts pour réaliser le plan tel quel, peu sauraient le dire avec certitude.

Fort est à parier toutefois que le petit poème de Brecht, rappelé dans 6×2 sur et sous la communication ainsi que dans Histoire(s) du cinéma, « Je regarde avec soin mon plan. Il est irréalisable », a dû, plus d’une fois, traverser l’esprit de Godard tout au long de cette étrange gestation. Si le plan des Histoire(s) était « irréalisable », comme il l’expliquait, « parce qu’il ne peut se faire qu’à la télévision », celui de Collage(s) l’était tout autant parce qu’il ne pouvait se faire que dans un grand musée. C’est ce grand musée, tel qu’il est indiqué à l’entrée de l’exposition, qui a « décidé de ne pas réaliser le projet d’exposition intitulé Collage(s) de France, archéologie du cinéma d’après JLG en raison des difficultés artistiques qu’il présentait – [les mentions “techniques et financières” auraient été barrées par Godard lui-même le jour du vernissage] – et de le remplacer par un autre programme intitulé Voyage(s) en utopie, à la recherche d’un théorème perdu, JLG, 1946-2006 ».

La volte-face en dit probablement autant sur le tempérament grincheux de JLG que sur le caractère irréalisable de ce projet et l’attitude obtuse de cette institution. Il leur fallait une expo-Godard au printemps, les cartons étaient imprimés, la rétrospective des films battait son plein, la date avait été reportée trois fois, on ne pouvait plus attendre : il fallait quelque chose. Mais ce type de scénario catastrophe, qui force l’institution à se commettre et révèle ses contradictions internes, a toujours séduit Godard, lui qui ne sait travailler que dans une certaine forme de chaos, forcé ou recherché. Il est possible qu’il ait anticipé dès le départ que cette situation explosive lui fournirait les conditions de possibilité de sa présentation, lui permettant de créer un sublime ratage, plus loquace qu’une expo qui aurait respecté les règles de l’art – desquelles il s’est toujours méfié. Je ne crois pas, comme l’ont prétendu certains, que Godard se soit moqué du public et du musée (encore que, pour ce dernier…), mais plutôt qu’il ait voulu, d’entrée de jeu, faire de l’impossible que représentait ce passage au musée, la matière même dont il se nourrirait : cette exposition devait nécessairement se trouver entre la « ruine » et le « chantier », une exposition « trouvée à la ferraille » (comme l’avait était le film Week-end), une exposition « en train de se faire » (comme La chinoise). Work in progress, mais aussi, pour cela, « hardly working » (comme le veut un carton des Histoire(s) du cinéma).

Plan de l’exposition

Cette attitude est, à bien y penser, conforme avec des grands pans de sa production cinématographique : l’échec du projet comme condition de son effectuation et de sa vérité. On ne compte pas les fois que Godard a prétendu vouloir faire une chose, avant de comprendre qu’il s’agissait de toute autre chose, et ce, dès À bout de souffle (« Je croyais faire un film de série B, j’ai plutôt fait un documentaire sur Belmondo »). Une bonne part de ses films depuis les années 1970 seront refusés à la ligne d’arrivée par ceux qui les auront commandés : tous les films réalisés pour la télévision par le Groupe Dziga Vertov (Lotte in Italia, Pravda, Vladimir et Rosa) n’aboutiront pas ou seront abandonnés en cours de route. Il en va de même pour le projet en Abbitibi, le projet au Mozambique, le projet hollywoodien dans les studio de Coppola, sa nomination au Collège de France ou au Théâtre national de Strasbourg, etc. En témoigne également une poignée de publicités refusées, des vidéoclips ou encore la magnifique Lettre à Freddy Buache (le film refusé de Lausanne), Puissance de la parole (le film refusé par France Télécom) ou King Lear (« A film shot in the back »). Les histoire des commandes passées à Godard et dont le tournage-catastrophe donnera des cheveux gris aux commanditaires sont légion (Détective, Hélas pour moi, etc.), mais demeurent essentielles à rappeler si l’on veut saisir une dynamique essentielle de s création.

Ce n’est peut-être pas un hasard qu’un grand nombre de ses films mettent en scène des projets condamnés d’avance, voués à l’échec ou largués à un moment ou un autre : le tournage de l’Odyssée dans Le mépris, le cambriolage-filmage raté de Prénom : Carmen, le tournage inabouti de Passion, Soigne ta droite, Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma, Forever Mozart (à la fois le film, Boléro fatal, et le projet de monter Marivaux à Sarajevo), l’enquête de Détective, le projet – film, opéra, théâtre roman ? – d’Edgar dans Éloge de l’amour, et j’en passe. Mais l’échec du projet nourrit de l’intérieur le projet, et donne lieu à une autre œuvre qui, tout en faisant corps avec l’échec, fait œuvre grâce à lui.

On ne pourrait sans doute trouver une plus juste description de cette productivité de l’échec chez Godard, que celle qui s’exprime dans cet adage beckettien, à propos du peintre Bram Van Velde : « Être un artiste c’est échouer comme nul autre n’ose échouer, […] l’échec constitue son univers. [Il faut] faire de cette soumission, de cette acceptation, de cette fidélité à l’échec, une nouvelle occasion, un nouveau terme de rapport, et de cet acte impossible et nécessaire un acte expressif, ne serait-ce que de soi-même, de son impossibilité, de sa nécessité 5 . »

Et tout semble dit. Faire de la « fidélité à l’échec » le privilège de l’artiste, l’univers dans lequel il se meut et par lequel il retrouve les conditions paradoxales de sa liberté, de son invention, mais qui l’expose, lui, en même temps. Cette pensée de l’échec délivre de la nécessite de la forme connue d’avance, donne l’occasion d’imaginer un « nouveau terme de rapport ». C’est ainsi que, dans l’expo, sur un petit carton tapé à la machine, près de la sortie (ou est-ce l’entrée ?), on peut lire : « S’il vient à passer en ces lieux, le visiteur mathématicien saura sans doute percevoir que le nombre de liaisons entre tous les objets et sujets établis dans cette 2e exposition sur les ruines de la première, que ce nombre est un nombre premier infiniment plus grand que le plus grand premier connu à ce jour ».

Vue d’ensemble de la maquette

En somme, dans les « ruines » de la première exposition, Godard a inventé un « chantier », un espace de jeu conçu pour un visiteur mathématicien féru d’art combinatoire : les fragments, pièces et objets conçus pour l’occasion, y côtoient les neuf maquettes initiales 6 , parfois les mêmes, mais construites à des échelles différentes par les techniciens du musée, posées à divers endroits de la salle, les unes sur les autres : minutieux travail de bricolage, intégrant dessin, texte, photocopies de tableaux, petits écrans diffusant des extraits de films, bouquins cloués, rouleau de pellicule 35mm tournant sur lui-même, etc.

Vue de la maquette (salle 1 – Le mythe)

Lorsqu’on pénètre l’espace, divisé en trois salles, allant du plus sombre (la première salle) au plus clair (la troisième, éclairée par des baies vitrées), on est frappé par l’effet de capharnaüm que produisent cet empilement d’objets, ce chevauchement de sons (des haut-parleurs ont été cachés dans les cloisons entre les salles), d’images animées, de phrases à lire (aux murs, au sol). C’est un espace à détailler et qui, à chaque coin, à chaque tour et retour, révèle de nouvelles configurations… Visiter un « film » de Godard, ne doit-il pas ressembler à ça ? Mais un film où tous les matériaux seraient laissés relativement bruts, mal équarris, mis à plat, simplement juxtaposés. Le montage n’est pas le résultat de ces surimpressions éblouissantes auquel Godard nous a habitué, mais il se produit au fil des déplacements et au gré de notre imagination monteuse. Cela ressemble à une visite d’atelier : un micro-voyage dans un lieu pour penser, un lieu bricolé fait de bricoles laissées en plan, abandonnées plutôt qu’achevées, mais ne cessant de s’agiter, comme un « automate spirituel ».

Vue de la maquette (salle 4 – Le(s) film(s))

À mesure que l’on s’approche des pièces, et jusque dans l’infiniment petit, quelque chose reste à être détaillé. Du général au particulier, de l’objet à son modèle, un jeu d’échelles tout à fait intéressant se met en place, et qui oriente la lecture : les combinaisons que nous pouvons produire entre les divers « éléments » ne se fera pas de la même façon selon qu’on observe les différents agencements des maquettes, par exemple, ou qu’on essaie de les penser à une échelle plus large, tant de la salle dans laquelle on se trouve que dans la relation entre les trois salles (les pièces du « puzzle » ne seront pas les mêmes). Ce jeu d’échelles se situe également sur le plan des objets et des images elles-mêmes : les écrans diffusant les films varient de taille (on passe des écrans géants 16/9 aux écrans de cellulaire), les miniatures des maquettes (photographies, sculptures, petit sapin) se retrouvent parfois dans l’espace grandeur « nature », un train miniature traverse latéralement les deux premières salles, les photographies de tapis, de lit, de meuble, sont épinglées à côté des « vrais » lits, tapis, meuble, etc. Mise en scène fort riche – dotée d’un aspect volontiers ludique, jardin d’enfant, jouet brisé – de l’indistinction entre origine et copie, sur le caractère infiniment transposable des images aujourd’hui, et ce, dans un musée qui, comme tout musée, tire son prestige de l’aura, unique et singulière, des œuvres 7 .

© Jean-Claude Planchet, Centre Pompidou 2006

Objets, images et sons trouvés, arrangés, rassemblés, pensés dans un espace ouvert à partage. Dit simplement, cette exposition représente un « intérieur », dans tous les sens du terme : un espace où l’on habite (un lit, défait dans une salle, rangé dans une autre, les électroménagers, un divan, une table à dîner, les téléviseurs, les plantes), où l’on travaille (livres, images, maquettes, bureau, crayons), mais aussi un lieu mental, guidé par l’éblouissante dernière phrase de Matière et mémoire de Bergson, souvent citée par Godard, reproduite au sol, en trois temps, dans les trois salles de l’expo : « l’esprit emprunte à la matière les perceptions d’où il tire sa nourriture, et les lui rend sous forme de mouvement, où il a imprimé sa liberté 8 . »

Ce lieu semble aussi retrouver la pratique des arts de la mémoire, que la répartition des salles dans les maquettes exposées semblent évoquer, tout autant que le projet inabouti – lui aussi – d’Aby Warburg, Mnémosyne 9 , ce « système mnémotechnique à usage privé » selon le mot d’Agamben. Les titres donnés aux divers espaces (le réel, l’inconscient, le mythe, l’humanité) renvoient irrésistiblement à ceux qu’avait imaginé le célèbre historien de l’art allemand pour sa bibliothèque, dans laquelle devaient prendra place les planches de son Atlas. La configuration de l’histoire de l’art que tentait de mettre en mouvement Warburg dans ces planches et dans la bibliothèque (un tracé des « survivances » de l’Antiquité à la Renaissance, révélées par une « iconologie des intervalles ») a d’ailleurs été souvent comparée au travail de montage de Godard 10 . Elles sont l’élaboration matérielle d’un parcours mnémonique, des outils pour penser et travailler la mémoire des images en parcourant la sienne propre.

Aby Warburg, Mnemosyne-Atlas, Nr. 79, 1926

Dans cet espace, Godard tente donc à sa manière de mettre en mouvement une mémoire (la sienne, la nôtre), se nourrissant de sons, d’images, de mots : un théâtre de la mémoire à traverser, ponctué de divers repères. Un lieu intime, personnel, dans lequel Godard, en collectionneur fidèle à lui-même, a mis côte à côte des images-objets qu’il affectionne (c’est le cas de la deuxième salle), tout en cherchant à mettre en lumière le désastre que représente la situation audiovisuelle actuelle.

© Jean-Claude Planchet, Centre Pompidou 2006

Chacune des trois salles est chapeautée par un grand titre : AVANT-HIER / AVOIR ÉTÉ ; HIER / AVOIR ; AUJOURD’HUI / PEUT ÊTRE. Si on essayait de dresser des grandes catégories, nous dirions que la première salle nous parle du musée et de l’art « traditionnel » (sculptures et peintures dominent, les quelques films présentés sont tous liés à la tradition picturale, et sont présentés dans des petits cadres dorés) ; la seconde aborde le cinéma (la salle compte une dizaine d’écrans accrochés au mur ou posés au sol, deux téléviseurs sont placés au centre d’une forêt de plantes en pot) ; la troisième salle, enfin, nous parle de la télévision, de la spectacularisation de la guerre et de la pornographie. Une vue plus rapprochée – mais nullement exhaustive – permettra de mieux saisir, dans le détail, le montage de l’exposition.

La première salle (salle -2), la plus chaotique des trois, montre au centre un bon nombre de maquettes empilées, un lit défait, trois tableaux de peintres français (De Stael, Matisse, Hartung). Derrière une grille, qui évoque le « No Trespassing » de Citizen Kane (que l’on retrouve cité sur un écran accroché à la grille), des bricolages en clin d’œil à Duchamp (comme ce « totem » composé d’une colonne de son, d’un tire-bouchon, d’une roue de bicyclette et d’un bouquin sur Sigmund Freud, Lieux, visages, objets), une marionnette inspirée d’un portrait de Modigliani et une statuette égyptienne, une tireuse optique transformée en sculpture-théorème, ou encore des livres fétiches, cloués aux maquettes (Qu’est-ce que le cinéma ? de Bazin, Le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer, The Long Goodbye de Chandler, etc.). On joue ici sur une combinaison entre le fétichisme, le périmètre de sécurité séparant les œuvres et le public, la muséalisation des objets quotidiens, traits d’esprit et petite histoire amalgamées de l’histoire de l’art (les Égyptiens et l’avant-garde dada, la tireuse optique et l’histoire de la perspective, etc.).

© Jean-Claude Planchet, Centre Pompidou 2006

Sur le mur de droite, on retrouve également six petits écrans encastrés mis côte à côte, ornés de petits cadres dorés aux motifs différents, présentent des films de Godard, inédits ou remontés pour l’occasion : 1) Je vous salue Sarejevo 2) Une bonne à tout faire (essai filmé par Godard dans les studios de Coppola, évoquant De La Tour) 3) un court film (peut-être en hommage à Marker) d’un chat qui tantôt dort, tantôt se lave ; 4) un film-portrait accompagné d’une mélodie jazz d’une jeune femme cadrée de face (ressemblant étrangement à Marina Vlady, l’actrice de 2 ou 3 choses que je sais d’elle) 5) un petit essai reprenant des plans des Histoire(s) du cinéma, notamment, et enfin 6) un court film tourné avec une petite caméra DV visitant de l’intérieur les différentes maquettes de l’exposition. Ces « miniatures » se présentent comme des gammes, comme on dirait de gammes musicales, ou encore des esquisses, des petits essais d’orfèvrerie lumineux. L’accrochage rapproché crée de l’une à l’autre, tantôt des brouillages agaçants, tantôt des montages fascinants.

Toujours dans la même salle, au coin de la pièce, sur un écran plat posé au sol, on diffuse Vrai faux passeport, un film long que Godard a réalisé expressément pour l’exposition et qui, en « 29 citations à comparaître pour jugement », distribue bons (bonus) et mauvais (malus) points (par exemple, entre la scène de torture dans Rome ville ouverte et celle de Reservoir Dogs), à un ensemble de films de fiction et documentaires, tranchant de façon manichéenne et quelque peu pesante entre ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas faire, à partir de thèmes : enfance, existence, eros, défaite, miracle, discours, etc. Bonus pour le miracle filmé par Pasolini et Dreyer, Malus, pour le miracle des Dix commandements de De Mille. On s’en doutait… Plus audacieux est le double bonus accordé, dans la catégorie « eros », à Bresson (Pickpocket) et Gallo (Brown Bunny). Mais par delà le bien et le mal, au dela de la tangente moralisatrice qui s’avère un peu pénible à la longue, ce film pose simplement la question de ce que sont, pour Godard aujourd’hui, les vrais ou faux passeports pour le réel, se servant d’un bouquet d’images glanées ici et là, pour nous en faire la leçon.

© Jean-Claude Planchet, Centre Pompidou 2006

La deuxième salle (salle 3, « HIER / AVOIR ») semble être consacrée au cinéma et a été conçue en partie en suivant une logique nationale : ainsi, au milieu d’une forêt de hautes plantes artificielles – le jardin est d’ailleurs une figure que Godard affectionne depuis plusieurs années dans nombre de ses films -, deux moniteurs présentent des extraits de films français des années 30-50 qui ont exercé une influence sur lui : Au hasard Balthazar de Bresson, Le sang d’un poète de Cocteau, Les dernières vacances de Leenhardt, Elena et les hommes de Renoir, Bob le flambeur de Melville, parmi d’autres ; sur le mur du fond, la séquence du bain des Hommes le dimanche de Siodmak-Ulmer-Wilder, et la course en voiture de Mabuse de Lang, composent le couple allemand, lui-même faisant face, à l’autre extrémité de la salle, à son contre-point américain, avec des extraits de Johnny Guitar de Ray et de On the Town de Donen. Sur un autre mur, le principe est autre, avec deux prophètes, le Messie de Rossellini et Don Quichotte de Welles, et deux représentants de l’Europe orientale, Sayat Nova de Paradjanov et Arsenal de Dovhenko, qui ouvrent entre eux une autre série de liens (rites, croyance, foi, poésie, etc.). Sont ainsi représentés les grandes nations de cinéma selon Godard, celles qui se départagent la grande histoire du cinéma : Italie, Allemagne, Russie, France, Etats-Unis…

Ces extraits diffusés sur des moniteurs (1,33) ou des écrans-plats (16/9) dialoguent avec ses propres films (ou ceux d’Anne-Marie Miéville), alignés sur un mur adjacent : sur une rangée d’écrans encastrés passent des extraits associés à des mots-clés gravés sur une petite plaque dorée sous l’écran, mimant les légendes des tableaux ou des gravures allégoriques : One A.M. (« allégorie »), Week-End (« image »), One+One (« métaphore » et « parabole »), Vent d’Est (« rêverie »), JLG/JLG (« devoir(s) » et « montage »), Nous sommes tous encore ici (« inconscient / alliance » et « fable »). Chaque extrait, chaque mot, vaut pour lui-même, mais suscite, de par sa proximité avec les autres couplages texte-film, de nouveauxliensselondesparamètres divers. L’indien de One A.M. rejoint le gamin lançant des flèches à Jean Yanne dans Week-end, laLégende de la stéréo recoupe la lecture de Mein Kampf dans One + One, etc. De la même manière, ces extraits se trouvent associés,selon l’endroit où se pose notre regard, à un autre film,à un autre son diffusé dans la salle. L’image des enfants, tournée en vidéo et ralentie, du film de Miéville, rejoint la poésie lumineuse des Hommes le dimanche ; Godard dans JLG/JLG a quelque chose du Don Quichotte de Welles,etc.

© Jean-Claude Planchet, Centre Pompidou 2006

Dans la troisième et dernière salle, « AUJOURD’HUI / ÊTRE », dans un espace plus dégagé, à l’allure d’un loft cossu et moins cassé que les salles précédentes, Godard montre sur des écrans plasmas 16/9 dernier cri, ici, un extrait de Baroccode Téchiné avec Depardieu et Adjani, là, un extrait de Blackhawk Down de Scott posé sur un oreiller 11 , deux extraits de films triple-X, et sur deux écrans panoramiques, posé à plat sur une table de travail, TF1 et ESPN. Une citation de l’Exode, épinglée non loin de là sur une machine à écrire démantibulée fournirait une clé : « Le Seigneur donna cetordre à Moïse : -Taille deux tablettes de pierre, semblable aux précédentes, que tu as fracassées ; j’y inscrirai les commandements qui figuraient sur celles-ci » (Exode : 34, 4). Sur ces nouvelles « tablesdela loi », on peut ainsi attraper un bout du journal télévisé et un match de foot, un imbécile jeu télévisé et un championnat d’équitation. Cette salle dédiée à « aujourd’hui », avec laquelle ne communique plus le « petit train » d’autrefois, qui assurait la « dialectique » entre hier et avant-hier, entre le cinéma et le musée, est la seule où n’apparaît pas un film de Godard. « Aujourd’hui », c’est déjà ce « monde sans le cinéma » que craignait Serge Daney, auquel s’est substitué le flux télévisuel, la pornographie (guerre et sexe), les télé-communications, le confort et l’indifférence, le home movie et le retour à la tradition de qualité française.

Cet aperçu, sans doute trop énumératif, cherchait simplement à donner un schéma général de cet espace et une idée des combinaisons infinies que la mise en œuvre de ce « théorème perdu » pouvait produire… Un « théorème perdu » et qu’il faut retrouver (Godard en Proust, cinéaste-mathématicien), comme le « temps » qui file, et qui sépare mélancoliquement hier et aujourd’hui, creusant un gouffre toujours plus creux entre la lumière de Bresson et les inepties de TF1.

© Jean-Claude Planchet, Centre Pompidou 2006

Ce(s) Voyage(s) en utopie, singulier et pluriel comme les Histoire(s) du cinéma, comme devaient l’être les Collage(s) de France, est un clin d’œil à un autre voyage à travers temps et lieux : Viaggio in Italia (1953) de Rossellini parcourait lui aussi cette brèche entre le passé et le présent, sillonnant ruines et lieux de mémoire, à la recherche d’une unité perdue, à jamais perdue… Film fondamental, auquel Le mépris avait jadis rendu un brillant hommage, qui inaugurait pour certains un cinéma moderne dont Godard aura été, parmi quelques rares autres, un passeur solitaire et, depuis quelques années, farouchement mélancolique.

Ce voyage-ci, signé JLG, est balisé par les dates 1946-2006 : 1946, c’est l’après-guerre, l’année de Rome ville ouverte, l’année de l’arrivée de Godard à Paris au lycée Buffon (calé en maths, rappelons-le), de la découverte des ciné-clubs, des rapines et des menus larcins dont il n’a pas perdu l’habitude. Soixante ans après, Godard refait le voyage, de la Suisse à Paris, dans un monde qui a passablement changé. Il a retrouvé et rassemblé pour l’occasion quelques cailloux, diamants véritables ou quartz vulgaires, des pierres de touche ou des repoussoirs, qui lui ont permis en bout de ligne de se retrouver, lui fournissant une « preuve de son passage »… et qui, par moments, nous font rêver d’un utopique « demain » 12 .

Notes

- En conclusion du Tractatus logico philosophicus, Ludwig Wittgenstein prononçait la sentence suivante : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». ↩

- « Nous disposons [grâce à la reproduction en couleurs] de plus d’oeuvres significatives, pour suppléer au défaillances de notre mémoire, que n’en pourrait contenir le plus grand musée. Car un Musée Imaginaire s’est ouvert, qui va pousser à l’extrême l’incomplète confrontation imposée par les vrais musées : repondant à l’appel de ceux-ci, les arts plastiques ont inventé leur imprimerie. » (André Malraux, Le musée imaginaire, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1965, p. 16) ↩

- Un dossier de Libération, publié le 12 juillet, a tenté depuis d’un peu racheter le consensus catastrophiste qui semblait avoir envahi le discours critique et même les milieux godardiens. Antoine de Baecque en profita même pour repiquer, corriger et retourner la veste de son petit papier assassin qui, le lendemain du vernissage, avait donné le ton, et sans doute découragé plus d’un d’aller y voir de plus près. ↩

- Dans l’article du 12 juillet, De Baecque précisait son tir et écrivait plutôt : « Godard est parvenu à monter sur le piédestal du martyr, victime de la bureaucratie prétendument radine du centre Pompidou. C’est une posture, celle du sale gosse gâté qui fait payer Beaubourg après avoir été payé (un million d’euros au total). L’expo Godard est donc une «catastrophe», mais l’artiste en est fier car cette défaite de l’art était le coeur même de son projet : il a réussi dans son entreprise de fond, qui était sûrement moins de proposer une exposition de son cru, de ses images et de ses collages, que de mettre en scène sa victoire sur l’institution par destruction radicale et apocalypse définitive. » Ce n’est pas exactement la même chose. ↩

- Samuel Beckett, Bran Van Velde, Paris, Éditions Georges Fall, 1958, p. 14. ↩

- Les vues des maquettes reproduites ici proviennent de ce qui fit office de catalogue de l’exposition, sous la direction de Nicole Brenez, Michael Witt, Michael Temple et James Williams, Jean-Luc Godard. Documents, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2006, p. 421. Elles sont extraites du film Reportage amateur (2006) réalisé pour l’exposition mais qui ne fut pas présenté. ↩

- Trois tableaux accueillent dans la première salle les visiteurs : La blouse romaine de Matisse, un pastel de Hans Hartung, Les joueurs de jazz de Nicolas de Staël. Trois artistes, deux en particuliers, que Godard affectionne et dont les œuvres parcourent la sienne. ↩

- Henri Bergson, Matière et mémoire, Paris, PUF, 1999 [1896], p. 280. ↩

- Il suffit pour s’en convaincre de tenter de se rappeler les nombreuses pièces contenues dans cette exposition : le plus sûr moyen d’y parvenir, suivant l’exemple de Simonide rapporté par Cicéron, consiste à reparcourir mentalement l’espace. Pour peu qu’on s’en soit un peu imprégné, chaque pièce nous reviendra en mémoire, au fur et à mesure que nous la revisitons. ↩

- Il serait impossible de développer ici la comparaison entre les deux oeuvres, mais il me paraît évident qu’une étude comparée du projet Mnémosyne et de cette exposition de Godard serait nécessaire à tenter. Sur la relation Godard-Warburg, voir entre autres Helmut Färber, « Une forme qui pense. Notes sur Aby Warburg », Trafic, n° 45, printemps 2003, p. 104-120 et Colette Dubois, « Le travail à l’œuvre », dans Gilles Delavaud, Jean-Pierre Esquenazi, Marie-France Grange (dirs.), Godard et le métier d’artiste, Paris, Éditions de l’Harmattan, 2001, p. 87-96. Sur Aby Warburg et le projet Mnémosyne, je renvoie à trois études incontournables : Giorgio Agamben, « Aby Warburg et la science sans nom » [1975], dans Image et mémoire, Paris, Hoëbeke, 1998 ; Georges Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Éditions de Minuit, 2002 ; Philippe Alain-Michaud, Aby Warburg et l’image en mouvement, Paris, Éditions Macula, 1998. ↩

- Dans l’épisode 1b des Histoire(s) du cinéma on peut entendre en écho à cette mise en scène : « Et si la télévision a réalisé le rêve de Léon Gaumont : apporter les spectacles du monde entier dans la plus misérable des chambres à coucher, c’est en réduisant le ciel géant des bergers à la hauteur du petit Poucet. » ↩

- La question, laissée en suspens tout au long de cet article, de la culture cinématographique, littéraire, etc., présupposée pour apprécier le parcours de cette exposition, est la même qui se pose pour toute l’œuvre de Godard… Ce n’est pas la sienne, mais plutôt la nôtre. Une part du plaisir des films et de cette expo de Godard, provient certes de la reconnaissance d’un extrait de film et de l’intelligence particulière du montage qu’il induit, mais il ne s’y limite pas. Je demeure persuadé que le refus du tout cuit fait partie de l’invitation de Godard. D’autre part, je suis convaincu que la beauté des extraits et des couplages, peu importe d’où ils viennent, devrait suffire à intéresser quiconque s’intéresse un peu aux images et aux sons, à condition qu’il fasse preuve de patience et d’imagination. ↩