Beyrouth, jamais plus (Jocelyne Saab, 1976)

Images et regards, à rebours

se réconcilier avec les images

Alors que le plaisir et le défi de l’écriture m’occupent depuis un certain temps, une difficulté inédite me saisit face à une tâche dont je ressens pourtant la nécessité : écrire sur les films de Jocelyne Saab. Ce n’est certes pas la première fois que je me penche sur la filmographie de la cinéaste libanaise, mais je me rends compte que j’ai sans doute négligé — pas si inconsciemment — les films qui portent un regard plus frontal sur la guerre. Comment regarder aujourd’hui ces images qui reviennent, après avoir traversé les décennies d’une histoire où s’amoncèlent les catastrophes, pour arriver jusqu’à nous ? Comment (re)trouver cette vibration de l’écriture, alors que désormais, le retour vers ces images et ce passé me terrifie ? Depuis toujours, ou encore plus récemment, le danger de telles rencontres sans cesse différées se renouvelle incessamment. Ces films, dont certains titres résonnent obstinément avec mon quotidien, Beyrouth, jamais plus (1976), Lettre de Beyrouth (1978), Beyrouth ma ville (1982), les ai-je regardés ? En serais-je de nouveau capable, aujourd’hui ? Comment faire ce déplacement du corps et du cœur, de Beyrouth jusqu’à la Cinémathèque québécoise, vers un territoire qui ne me connait pas, pour assister à la projection de films que j’ai (du) mal à (re)voir ? Ai-je le droit ou même l’audace de vouloir fermer les yeux face à ces images qui ont bravé le danger et la terreur, pour tenter un tant soit peu de nous insuffler la douleur d’un passé sans cesse rappelé au présent par une mort qui n’en finit pas de survenir ? Comment croiser le regard de ceux qui, par les truchements de ces images et de l’histoire, nous interpellent ? Comment oser leur chuchoter que leur souffrance n’est pas uniquement d’un lieu et d’un temps ? Peut-être qu’en remontant le cours de l’histoire, à rebours, arriverais-je à soutenir du regard, ne serait-ce que pour un instant, ces images qui nous regardent. Ou bien trouverais-je ce moment lors duquel, le décrochement du regard et du réel s’est opéré pour moi, et l’ajusterais-je à nouveau ?

Face à la mer (Ely Dagher, 2021)

disparaître de soi

Mon récit pourrait commencer par un soir d’avril 2022. Je sors d’une salle de cinéma parisienne emportée par un mutisme émotionnel que je souhaite étrangement garder le plus longtemps possible. Je traine le pas, regardant autour de moi un monde qu’il m’est difficile de réintégrer, retardant un potentiel retour vers le réel. Cette disparition de soi qui appartient à une intériorité difficile à partager, je viens de la reconnaitre dans le premier long métrage d’Ely Dagher, Face à la mer (2021), à travers le regard de Jana, une jeune femme de retour à Beyrouth après un séjour de quelques années à Paris, et ce, sans savoir pourquoi elle est partie ni même les raisons de son retour. Beyrouth, ville quittée et retrouvée maintes fois au cours de ces multiples vies vécues ou rêvées par quiconque met le pied sur ce territoire. Seulement, ce qui me glace le corps et l’esprit, c’est que ce regard est celui d’une jeune femme qui a vingt ans de moins que moi. J’avais déjà reconnu un désarroi similaire dans les yeux de mes étudiants, au lendemain du 4 août 2020, lorsqu’ils ont vu, de leurs propres yeux, leur ville disparaitre en une fraction de seconde. J’ai souhaité oublier cette mutation imposée du regard, le détourner vers d’autres potentialités. C’est, je crois, ce qui m’a permis après quelque temps de retrouver les mots, pour eux, alors que je ne souhaitais qu’une chose : garder le silence, indéfiniment.

Face à la mer (Ely Dagher, 2021)

« je suis parfois à la première personne et parfois à la troisième 1 »

J’ai regardé Face à la mer à Paris, car il n’a pas encore été montré à Beyrouth, ville que j’habite, et dans laquelle je cherche encore, comme beaucoup d’autres, ce que cela signifie, habiter une ville qui n’en finit pas de disparaitre. Il est étrange de le penser et de l’écrire, mais la temporalité de cette cité pré et post-apocalyptique est la mienne. C’est sans doute l’une des raisons qui me poussent à lire et à regarder tout ce qui touche à la fin du monde. Je me sens familière avec cet état d’exception permanent à mes yeux. Voilà pourquoi ce désaccord avec le monde a doublement été ressenti par ce déplacement géographique. Voir, à Paris, l’horizon obscurci d’une ville et d’une jeunesse pour qui même l’ailleurs est désormais inaccessible, m’enferme dans un cycle perpétuel, entre aujourd’hui, hier, et demain, dans un espace de l’évidement qui me poursuit, où que j’aille.

« si tu pouvais sortir de ton esprit et marcher dans les champs, où irais-tu »

J’ouvre le recueil de nouvelles Au cœur du cœur d’un autre pays (2005) qui m’accompagne dans mes périples, confiant à la poésie d’Etel Adnan le soin de me porter vers les images de Jocelyne Saab qu’elle a parsemées de ses mots. On y apprend dans son introduction comment s’est composé ce cycle de nouvelles écrites à périodes distantes, depuis l’espace en sursis qu’était la ville de Beyrouth peu avant le déclenchement du conflit (1975-1990) jusqu’au récit Être en temps de guerre (2003), écrit en Californie lors de la deuxième guerre du Golfe, dans un espace où l’auteure se sentait « détachée de son environnement ». Je décide de le lire à l’envers, de commencer par la fin. Cette trajectoire semble me rassurer, du moins pour un temps, car je me doute bien que la fin et le commencement se rejoignent dans cet espace-temps labyrinthique. Mes yeux trébuchent d’une page à l’autre, d’un paragraphe à un autre, par soubresauts anachroniques. Peut-être y trouverais-je un sens insoupçonné, dans l’ordre ou le désordre de l’histoire et du temps ?

Beyrouth ma ville (Jocelyne Saab, 1982)

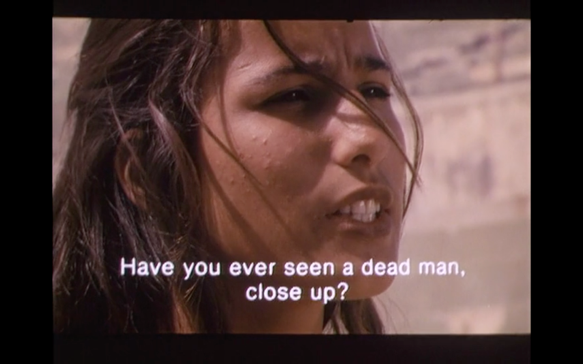

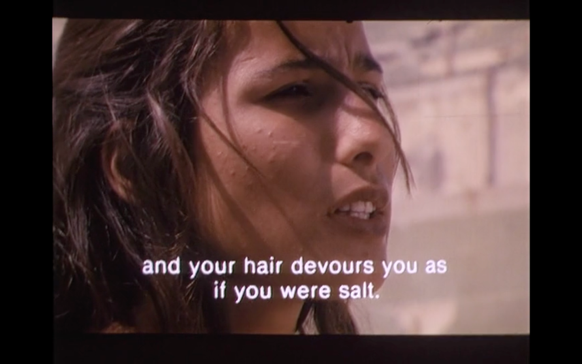

Une vie suspendue (Jocelyne Saab, 1985)

« souffrir à cause de la beauté du jour »

J’opte pour un procédé similaire avec les films de Jocelyne Saab, pour déceler les résonnances qui s’opèrent entre les mots de l’une, et les images de l’autre. J’y saisis la fragilité des êtres et des choses, et cet écart poétique qui rapproche ces destins croisés de femmes prises dans les soubresauts de l’histoire. J’avance prudemment entre les images de Beyrouth ma ville (1982), m’arrête sur les photogrammes du visage d’une jeune fille dans la pénombre d’un abri sous-terrain, comme par effraction, devine son regard terrifié par le bruit des bombardements incessants qui me rappelle celui que j’ai dû avoir au même âge. Je me souviens aussi de celui de Samar, jeune fille qui erre dans les ruines du premier long métrage de fiction de Saab , Une vie suspendue (1985), et dont les yeux se pétrifient à l’évocation de la mort. Je revois le visage de Jocelyne observant par la fenêtre d’un bus un horizon possible dans Lettre de Beyrouth (1978). Les regards dévient, sans cesse, tandis que des corps stupéfaits pointent le doigt vers l’espace vide laissé par leur maison en ruine.

Lettre de Beyrouth (Jocelyne Saab, 1978)

« j’entends les fleurs qui poussent dans le jardin »

J’ai huit ans. Mes yeux se posent par mégarde sur la une d’un journal, des images de destruction, le cadavre d’un enfant. Je demande à ma mère si les enfants meurent aussi durant la guerre, si elle se terminera un jour. Je prends conscience que je pourrais être cet enfant, cette image. Ma mère me répond que la guerre est sans fin.

Aujourd’hui c’est mon anniversaire, j’ai toujours l’âge de la guerre. Je repense à Jocelyne seule dans un bus, parcourant les ruelles de Beyrouth.

Lettre de Beyrouth (Jocelyne Saab, 1978)

Notes

- Etel Adnan, Au cœur du cœur d’un autre pays, Paris, Tamyras Éditions, 2010. Les intertitres en italique sont des citations de ce texte. ↩