Histoires de couteaux

À propos de La victoire est à nous (1956); La pureté de la mer (1956); Le quartier du mal (1956); La beauté des bas fonds (1958); Le sommeil de la bête (1960).

— Pour débuter, vous réaliserez un petit film d’action inoffensif, lui dira Kyusaku Hori, président de la Nikkatsu. Je vous propose donc La victoire est à nous. Le scénario n’est pas génial, mais il n’est pas mauvais non plus. Il est néanmoins inoffensif. À la fin du scénario, il y a un combat qui oppose un marin à un gangster. En dépit de la teneur inoffensive du produit final, si cette séquence tient la route, il est de mon avis qu’il en ira également de vos commencements. Autrement formulé, il est de mon avis que le succès du film, s’il dépend d’une démarche inoffensive, sans complaisance et dépourvue de pulsions égotistes et marquée par un constant recours à des procédés éculés, éculés, mais divertissants, inoffensifs, mais vigoureux, son succès, lui, repose peut-être sur votre interprétation, monsieur Suzuki, de cette séquence de combat à qui revient le privilège de clore le film.

LA VICTOIRE EST À NOUS (tout juste avant le duel final)

Seijun Suzuki, alors âgé de 34 ans, acceptera le défi. Soupesant le scénario de La victoire est à nous en donnant à ses traits une expression de soumission, il le signale au président Hori d’un regard complice et respectueux. Pour toute réponse, Hori, ennemi notoire de l’irrationnel et ami de l’inoffensif, flatte sa petite bedaine inoffensive comme s’il s’agissait d’un ballon de plage dispendieux. Les signes du potentiel artistique démesuré du jeune Suzuki se masquent à ceux de l’humilité et produisent le présage d’une fructueuse collaboration basée sur la nécessité de tenir tête à toutes ambitions personnelles déraisonnables. Convaincu que le succès de toute entreprise artistique ne peut se jouer qu’à l’issue de cette haute lutte, Hori exige de Suzuki un résultat à la hauteur de cette conviction, c’est-à-dire, aussi inoffensif que divertissant.

LA VICTOIRE EST À NOUS (le couteau qui remplace le pistolet)

Dans La victoire est à nous, avant le duel final, Seijun Suzuki raconte la vie du marin, celui qui revient des pays de l’eau et qui, au seuil du tangible, renoue avec de vieilles habitudes; il promène son bagage de solitude, pêche des poissons dans les ellipses, revient avec son butin visqueux, le partage avec les chats de gouttière, joui de revoir les femmes faciles et de boire la bière mauvaise. Hélas, le bonheur s’empoisonne de promesses lucratives et le marin doit pour reconquérir la paix subir les affres d’un duel jusqu’à la mort. Alors, dans cette séquence équivoque, au terme d’un récit plus que conventionnel, le marin se rend dans le repaire de la méchanceté afin d’y régler ses comptes avec le gangster. Bien que le scénario suggère d’armer le gangster d’un pistolet, Seijun Suzuki, préférant un règlement de compte au couteau, opère un changement ambitieux dans l’intrigue. De son côté, le marin, aussi humble que prosaïque, prévoit compter sur ses jointures pour remplir le rôle de l’arme et du bouclier.

— Comment oses-tu remplacer le pistolet par le couteau ? de questionner Kenzo Asada, producteur délégué sur le film.

— Il suffit de regarder un instant l’espace et de se poser la question, mais que peuvent les jointures contre le pistolet dans un tel espace ? de répliquer un Suzuki tout à coup philosophique.

LA VICTOIRE EST À NOUS (le marin, la belle, le gangster et un couteau)

LA VICTOIRE EST À NOUS (la cheville en action)

Kenzo Asada, futur complice de Suzuki, devant le loisir d’interroger l’improbabilité de ce duel opposant la chair à l’acier, ne se gêne d’ailleurs pas. Kirio Urayama, scénariste de La victoire est à nous, raconte dans ses mémoires 1 qu’Asada proteste vivement les faveurs accordées au couteau, avec principal argument celui du réel qui ne peut forcément supporter une telle infraction. Le réel, dira Asada à Suzuki, est une chose capricieuse et cette chose repose sur des chevilles fragiles.

Pour toute intrigue criminelle, quiconque professant l’efficacité le soutiendrait, le pistolet est un accélérateur d’intensité, un élément essentiel ! Mais pour Suzuki, le pistolet oblige à une configuration de l’espace différente qui ne permet pas à la violence d’éprouver l’innocence du marin. Les morceaux déboulent et se coordonnent selon une logique instinctive que le jeune Suzuki s’étonne de devoir justifier. Ne suis-je pas le réalisateur ? Urayama, sans comprendre, respecte le désir de Suzuki. La violence du pistolet, lui expliquera Suzuki, est esthétique et bruyante, là où celle du couteau accuse avant tout une intention secrète : si le gangster préfère le couteau au pistolet, le recours à la vraisemblance insinue que cela en fait un méchant moins efficace et plus sadique que dangereux. Dans le contexte de création d’un cinéma d’action, cela peut être à l’honneur du gangster. Suzuki trafique donc avec le réel la soustraction d’un pistolet comme si c’était la morale vicieuse du monde interlope qui n’en permettait pas l’admission.

LA VICTOIRE EST À NOUS (les jointures blessées)

— Mais Suzuki, pense au réel ! d’insister Asada. Le gangster le plus notoire de cette grande ville portuaire ne possède même pas un pistolet pour défendre sa vie, son honneur et surtout sa crédibilité, qui sera, dans cet absurde duel, la véritable victime du couteau ! Messieurs, de poursuivre Asada en adressant son discours à tous les techniciens du plateau, accepterez-vous que le réel, contre le gré de toute vraisemblance et en vertu des caprices de monsieur Suzuki, ces caprices qui ne riment avec rien, sinon l’irrationnel, bref, que le réel, devant vous, se foule ainsi la cheville ?

Il faut croire que les techniciens font peu de cas du plaidoyer d’Asada, car malgré « le crime commis à l’endroit des chevilles du réel » — l’expression est d’Asada —, le duel final est tourné, le couteau lui survit et le marin le remporte. Le message général en demeure intact et le film l’articule inoffensivement. Dans le monde des hommes, la violence répond à la violence et le marin est un orgueilleux batailleur. Le président Hori a salué le travail de Suzuki et l’a immédiatement placé aux commandes d’un prochain film.

LA PURETÉ DE LA MER (encore une cheville)

— Cela dit, a-t-il ajouté, en raison de la controverse entourant votre recours suspect au couteau, monsieur Suzuki, je me vois contraint de soumettre votre indéniable talent, pour votre deuxième film, aux exigences plus flexibles de la comédie. Le meilleur de vos deux films, qui seront l’un et l’autre aussi inoffensifs que possible, n’est-ce-pas ? nous dictera la marche à suivre dans votre cas. Cependant, le couteau ne devra en aucun cas figurer dans ce nouveau film. Dans des limites qui circonscrivent à un résultat inoffensif, vous vous livrerez à toutes les extravagances concevables, sauf celles, car je vous l’interdis, qui impliqueraient le couteau. Est-ce clair ?

— Oui, de répondre Suzuki en se voyant remettre le scénario de La pureté de la mer.

Toujours selon les mémoires d’Urayama, Asada est celui qui aurait suggéré à Hori ce changement de cap en avançant l’argument que la comédie est non seulement plus inoffensive que le petit film d’action inoffensif, mais surtout qu’elle a les « chevilles un peu plus molles». Le réel, d’ajouter Asada, en est un peu plus élastique. Le générique d’ouverture du second film de Suzuki, La pureté de la mer, présente le dessin animé d’une baleine souriante qui fonce dans une immense structure glacée.

LA PURETÉ DE LA MER (une baleine)

La curiosité est précédée d’un court montage narré par un coquin qui vous informe que Suzuki tourne à nouveau son regard vers la mer, mais cette fois pour y pêcher une matière plus frugale, bref, en bannissant le couteau et le pistolet de son intrigue. Dans cette comédie burlesque, les chasseurs de baleines chantent pour tuer le temps pendant que leur capitaine est courtisé avec un sans-gêne rafraichissant par un essaim de demoiselles, des plus nobles aux plus louches. Il y a une séquence trop drôle où le capitaine, parce qu’il est poursuivi par ces femmes enamourées de lui, se cache au cœur d’un empilement de bouées de sauvetage dont le motif ovale fait tout à coup rebondir l’action dans un bar, là où un marin, qui n’en demandait certainement pas tant, mange une série de beignes disposés les uns sur les autres de la même manière que les bouées l’étaient dans le plan précédent. De passer des bouées aux beignes, voilà une transition tellement inoffensive et ridicule que même Hori se surprend à la condamner.

LA PURETÉ DE LA MER (des beignes)

LA PURETÉ DE LA MER (des bouées)

— Là, monsieur Suzuki, vous avez exagéré un brin, de conclure Hori en pressant sa bedaine inoffensive et gonflée par les gaz et la confiture. Heureusement, au prix de nombreux efforts, je n’en doute pas, vous vous êtes abstenu d’exercer sur le récit des actions trop inquiétantes par lesquelles le couteau porterait l’irrationnel à son comble et triompherait de la vraisemblance. Je vous en félicite. 2

Quoiqu’en dise Hori, à mon sens, cette transition demeure un des plus beaux moments de ce qui est probablement le film le plus inoffensif de la carrière de Suzuki; étrange et surprenant à quelques égards, il semble même porter dans sa conscience le secret de sa verve à venir. Il n’est pas anodin de mentionner qu’il collabore pour la première fois sur ce film avec le directeur de la photographie Kazue Nagatsuka qui signera la lumière de certains de ses plus grands films. 3

LA PURETÉ DE LA MER (deux baleines)

— Si La pureté de la mer n’est pas complètement inoffensif, je me réjouis de constater que l’ensemble ne souffre guère de vos extravagances et que sa substance, elle, en demeure inoffensive. Par contre, de poursuivre Hori en appuyant sur sa bedaine d’un air satisfait, comparant votre première réalisation à votre deuxième, je suis forcé d’admettre que la comédie me semble une avenue trop risquée pour vous, du moins, elle est peu susceptible de vous encourager à résister à la sorcellerie de vos démons artistiques et à cet effet, elle me semble pavée d’opportunités qui vous inviteront à faillir à votre responsabilité de me livrer un produit entièrement inoffensif.

LE QUARTIER DU MAL (la vraisemblance du pistolet)

Le prochain film de Suzuki, Le quartier du mal, nous enseigne justement que le président Hori le prédestine à la veine plus criminelle de son catalogue. En vaillant ouvrier du divertissement, il procède sagement. Le couteau revient pourtant de son bannissement. Il se révèle néanmoins en conformité avec la vraisemblance, selon une logique criminelle irréprochable. Voyez la scène : un simple brigand affronte le chef des gangsters. Le brigand, dans sa simplicité, s’arme du couteau et espère ainsi surprendre son adversaire en le dissimulant dans son veston. Parce qu’il se soustrait à la vue avec une aisance que doivent lui envier ses cousins, l’épée et le cimeterre, sans parler de la hallebarde, il faut savoir que le couteau remporte toujours un succès auprès des brigands un peu simples. Hélas, dans Le quartier du mal, appréhendant le danger, le chef des gangsters, en cohérence avec sa stature et sa vocation, se voit armé du pistolet. Tout est rentré dans l’ordre, de se féliciter Hori. Bien qu’un apparent classicisme émane à la fois du scénario, du découpage et du montage, par des fulgurances assez subtiles, vous y reconnaissez un rapport à l’espace qui imprime à l’ensemble un sens de la précision indéniable. Vous repérez aussi la manifestation d’une prédilection nouvelle pour la cheville féminine. Autrement, vous n’y apprendrez pas grand-chose, sinon que même les gangsters supportent assez mal la pluie, probablement parce qu’il y est plus difficile d’y allumer la cigarette. 4 Par ce film aussi inoffensif que possible, Suzuki solidifie sa place dans l’étable Nikkatsu. En 1957, le profit de la confiance qu’il inspire désormais à son patron se résume en trois films d’une indéniable maîtrise, mais somme toute, bien inoffensifs, L’auberge des herbes flottantes, La terreur des 8 heures et La femme nue et le pistolet.

LE QUARTIER DU MAL (une belle cheville)

Le soir, de retour des studios de la Nikkatsu, seul sur le balcon après l’heure du repas, Suzuki fume la cigarette en levant les yeux vers le ciel comme pour y parler le langage des astres et de l’infini. Malgré sa timide emprise sur une définition de sa propre création, il médite en adressant ses doutes au firmament. En un regard, oui oui, il se prétend dans les confidences du ciel.

— Tu n’es pas une croquette ! lui chuchote la lune.

Si le soir, il entend souvent ce murmure lunaire, cette séduisante invitation à explorer des avenues de la pensée encore beaucoup trop vertes, le lendemain, au travail, il se range à la prudence et entretient de patience ce désir intérieur qui augure à la fortune du génie. Il pense à Ozu, à Kurosawa, à ceux dont la grammaire est si belle et si étudiée, à ceux pour qui elle forme les préceptes d’un style et d’un sens artistique affirmé. À cette époque, même s’il voit déjà dans le jeu des possibles la subordination de son désir artistique à cette autorité totale qui réclame l’inoffensif, dans les égards de la lune, il s’accorde le loisir de réfléchir à sa pratique, de l’envisager sous un angle plus instinctif, réfléchissant à la charge du genre, du style et du contenu.

LA TERREUR DES 8 HEURES (la cheville distrayante)

Lors d’une sortie au cinéma, en mal d’une réponse claire, il confie ses tiraillements intérieurs à sa femme qui lui rappelle que c’est l’humilité et le respect des traditions qui lui apporteront un succès aussi relatif que matériel. Si le temps passe, le devoir reste le même et lui impose de concilier les exigences de chaque nouveau projet avec une exécution compétente et inoffensive; s’il arrive à employer son temps à la méditation et à la réflexion, sa pratique, elle, ne le laisse pas tout à fait encore supposer. Ce soir-là, sa femme et lui voient La fleur d’équinoxe de Ozu. De retour du cinéma, sur le balcon, il fixe le reflet de la lune danser dans l’eau. Plus haut, les nuages épais ne font que très peu de place aux étoiles qui se disputent des morceaux de la ténèbre. Il se perd dans le silence de la contemplation où la mesure des heures est instruite par les mots, ceux du poème. Comme d’autres ont lu dans le pelage tacheté du jaguar l’invention du Destin, la lune lui enseigne le chemin de ses désirs et le secret des mots qui secondent ces nouveaux repères. Il raconte lui-même que c’est dans l’intimité de la nuit qu’il renoue avec les poèmes de Sakutaro Hagiwara, notamment celui de la Palourde dont plusieurs motifs inspireront des années plus tard le prélude du Zigeunerweisen.

Entre ce sable et le sable qui coule

La palourde fait toujours vaciller

Sa langue et elle clignote d’un rouge

Émacié, je le dis, parce qu’elle l’est

Également. Ses entrailles caoutchouteuses

Gisent sur la plage pâle

Dans le triste soir, vacillante

Vacillante, elle laisse échapper

Un souffle de pourriture, je vous le dis.

LA FLEUR D’ÉQUINOXE (un des plus beaux films de Ozu)

Sa lecture du Meido et du Disque de Sarasate de Uchida, son auteur de prédilection, daterait également de cette époque. L’influence de cet auteur sur son œuvre se dénotera à n’en pas douter avec le Zigeunerweisen, mais également, par un intérêt grandissant pour la période Taisho, dès L’incorrigible en 1963. Mais cette année-là, 1958, il ne sait pourtant rien de ce qui l’attend. Il se satisfait des films qu’il peut choisir de voir et de ceux qu’il ne peut choisir de faire. Et s’il voit trois fois La ballade de Narayama de Kinoshita et qu’il est très impressionné par les rouges et les verts du Vertigo de Hitchcock, vous l’entendrez souvent dire à ses meilleurs amis que Géants et Jouets de Yazuso Masumura et La fleur d’équinoxe de Yasujiro Ozu sont les deux meilleurs films japonais de 1958. 5 Longtemps, Suzuki se souviendra des premières scènes de La fleur d’équinoxe de Ozu, film qu’il a vu ce soir-là, avec sa femme. Avec des gestes de majesté, presque de fièvre, des gestes qui signifient l’admiration et la candeur, il parle un jour à Nagatsuka de la scène d’ouverture de ce film. Il y a plus de cinéma dans cette scène, dit-il, que dans tout ce que j’ai accompli. Souvenez-vous, ce film de Ozu débute par un moment de commérage entre les deux employés d’une gare.

LA FLEUR D’ÉQUINOXE (deux employés discutent)

— J’imagine que c’est un jour heureux, dit un employé.

— Comment ça ? répond l’autre.

— Il y a beaucoup de nouvelles mariées qui arpentent les quais de la gare.

— Par contre, tu as sûrement remarqué qu’il n’y a pas beaucoup de belles mariées !

— Tu as vu celle sur le quinzième quai ?

— La grosse ?

— Cette grosse mariée est la plus belle de toutes les mariées !

— Je suis d’accord !

— Je me demande ce que la température nous réserve ?

— Ils ont annoncé une tempête.

— Les pluies d’avril annoncent donc les fleurs de mai.

— Regarde, une autre mariée !

— Si tu veux mon avis, cette future mariée est beaucoup trop maigre.

Le dialogue introduit le spectateur à l’enjeu principal du film de Ozu : le mariage. Mais enfin, ce qui d’abord est un moment d’humour plutôt caractéristique, ce moment de commérage devient autre chose une fois associé au plan suivant. Le plan en question présente un panneau qui met en garde les passagers sur le quai des vents violents qui risqueraient de les pousser sur la voie. En plaçant ce plan en relation avec le commérage des employés de la gare, nous pouvons alors mesurer le danger que court la jeune mariée beaucoup trop maigre, et bien qu’elle ne soit jamais montrée, ce qui rend l’association plus percutante et plus poétique, nous pouvons même nous accorder la liberté de nous l’imaginer, cette mariée beaucoup trop maigre, soulevée au loin vers les nuages comme le jouet fragile d’un vent sauvage. La tempête annoncée par l’employé de la gare se déchaînera sur un jour apparemment heureux. L’ambigüité qui sommeille dans la parole des employés de la gare vous invite à célébrer la beauté qu’ils admirent chez la grosse mariée du quinzième quai, sa beauté qui réside dans le fait de son poids corporel, cette abondance heureuse qui l’ancrera dans le sol, comme le serait la plus résiliente des fleurs, pour lui permettre de défier les forces d’un printemps intrépide. Il est aisé d’imaginer l’émerveillement de quiconque devant le simple génie d’une telle scène, l’émerveillement de Suzuki, déjà sensible à l’humour qui accompagne la douleur et la douceur, il va sans dire, se traduit par une vive émotion.

LA FLEUR D’ÉQUINOXE (attention: vents violents)

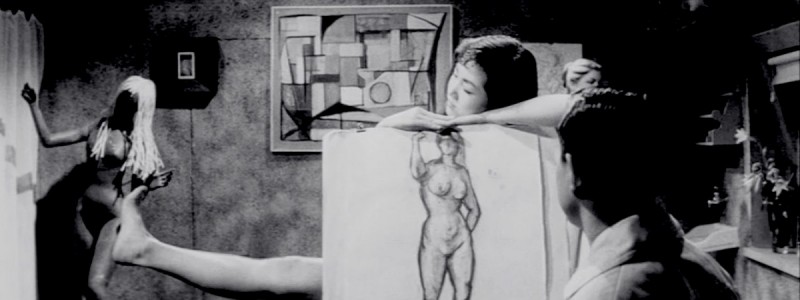

Nous sommes toujours en 1958 et fort de ce visionnement, réconcilié avec ses premières pulsions stylistiques et avec son ambition insoupçonnée de ne pas être aussi inoffensif que le souhaiterait Hori, encore un peu trop complexé pour expérimenter, Suzuki réalise cette année-là son ultime hommage au couteau, La beauté des bas fonds.

LA BEAUTÉ DES BAS FONDS (trois diamants)

LA BEAUTÉ DES BAS FONDS (il veut un couteau!)

Sorti de prison, le brigand Myamoto récupère trois diamants qu’il avait cachés, avant son incarcération, dans les égouts de Tokyo, les coffres forts de la métropole triste. Mihara, complice de Myamoto dans le vol des trois diamants, a abandonné le crime organisé et vend des crevettes panées dans la rue. A-t-il cependant oublié les trois précieux diamants ? Il n’en réclame à personne la valeur et pourtant, selon le code de l’honneur par lequel obéit Myamoto, il le devrait. Parce que Mihara a perdu l’usage d’une jambe dans le cambriolage des trois diamants et parce que Myamoto est un honorable brigand, ce dernier prend l’initiative de contacter son ancien patron, le chef des gangsters, le terrible Oyane, afin qu’il se charge de trouver aux trois diamants de potentiels acheteurs et ainsi assurer à Mihara un butin plus substantiel que celui que lui procure la vente de crevettes panées. La transaction illégale doit se conclure sur le toit d’un très haut immeuble. Se déplacent pour l’occasion Myamoto, Mihara, un lanceur de couteaux et des bandits masqués armés du pistolet.

Vous devinez que les pistolets sont chargés et remplis de balles meurtrières et que ce jour-là, sur le toit de ce grand immeuble, la fraternité et la bonne entente ne sont pas au rendez-vous. À la vue des trois diamants, des forces ennemies convergent vers leur éclat. Un pistolet est braqué ! Le lanceur de couteaux plonge la main dans son veston, lève un bras armé, vise le coude et atteint la cible. La lame fend l’air, transperce le veston et la chair et, si vous étudiez l’angle de pénétration, sectionne le ligament instantanément. Le détenteur du pistolet est désarmé. Cette victoire du couteau est ultime. D’autres vestons accouchent du pistolet.

LA BEAUTÉ DES BAS FONDS (le lanceur de couteaux)

LA BEAUTÉ DES BAS FONDS (victoire du couteau sur le pistolet)

Myamoto, trompé dans sa loyauté aveugle, se révèle aussi démuni qu’une crevette et Mihara, qui n’a que ses béquilles pour se défendre, au prix d’un raisonnement tortueux, décide qu’il doit choisir entre mourir par le couteau ou mourir par le pistolet. Le pauvre Mihara ! Se soumettre à l’idée de mourir par les balles ne sollicite qu’un vulgaire courage de figurants. S’il est vrai qu’il vend désormais des crevettes panées dans une rue anonyme de Tokyo, il n’acceptera pas pour autant un sort aussi funeste. Se résoudre à mourir des lacérations du couteau implique des dégâts, de la souffrance et exige un courage peu commun. Après réflexion, Mihara déjoue plutôt ses adversaires en avalant les trois diamants et en sautant dans un vide asphalté. Il meurt selon ses propres termes, c’est-à-dire, carrément. Nous ne reprocherons pas ici à Mihara de ne pas avoir suffisamment muri le dilemme terrible auquel il faisait face et dont les principaux acteurs étaient le couteau et le pistolet. En sa faveur, nous supposerons que la digestion des trois diamants est l’élément compromettant qui aura sévèrement engourdi sa lucidité. Fataliste, Mihara s’est exposé au tranchant de la lame et à la morsure des balles sans considération pour la vie. Était-il forcément condamné à la mort ? Si Mihara n’avait pas eu la mort dans l’âme, il aurait été mieux équipé pour soutenir le pari du couteau. Suzuki argumente depuis ses débuts que le couteau est l’arme des sadiques ou des brigands; elle n’est pas, comme le pistolet, celle de l’efficacité meurtrière. Mihara ne se doutait-il même pas un peu que celui qui brandit le couteau est certainement moins préoccupé par le meurtre que par des questions de style et de discrétion, sans négliger qu’il a probablement jugé que la culpabilité qui découle de son utilisation est un risque plus abordable ? De son côté, le pistolet, en plus d’enfoncer celui qui le manie plus profondément dans l’exercice de la justice, l’exposant à des peines plus conséquentes, le pistolet, oui, par sa nature fatidique, occasionne pour l’âme d’irréparables dégâts. Le porter est une chose, s’en servir en est une autre. Et revendiquer la justice au moyen du pistolet équivaut à plonger avec l’idéal de la paix dans le fond du gouffre maudit. Dans les premiers chefs-d’œuvre de Suzuki, cette réflexion sera également portée par ses personnages principaux; le vagabond de Kanto et l’incorrigible, qui répondent tous les deux au titre de brigand, s’arment du couteau afin de chercher justice. Dans leurs yeux se soupèse un calme éprouvé par une détermination saine et barbare, comme si dans l’objet de leur regard se mesurait constamment, à la fois, un pénible affranchissement que nourri le savoir d’une innocence à jamais perdue, et, l’existence d’une fleur très belle qui ne se cueille jamais que dans les saisons du passée.

L’INCORRIGIBLE (couteau de la justice)

LE VAGABOND DE KANTO (couteau de la vengeance)

LE VAGABOND DE KANTO (le vagabond cache le couteau)

Mais contrairement au vagabond de Kanto et à l’incorrigible, Mihara, le vendeur de crevettes pannées, n’a plus rien d’un brigand et la seule justice qu’il veut bien honorer est celle que lui procurera son suicide. Ainsi, les méchants, du haut du grand immeuble, observent les autorités s’emparer de son corps sans vie et des trois diamants qu’il contient.

LA BEAUTÉ DES BAS FONDS (vénération de la cheville)

Sur le chemin de la morgue, vous rencontrerez l’artiste qui, forcément, cultive avec le couteau une amitié discutable. Au moment de déclarer son amour à sa muse, la fille du vendeur de crevettes, l’artiste se plie en quatre, s’agenouille et embrasse la cheville qui ne brille que pour l’occasion. L’artiste est francophile, bref, un petit prétentieux, une croquette qui pète plus haut que son trou. À la morgue, à côté du cadavre encore chaud de Mihara, il lit La mort dans l’âme de Sartre.

— Adolescent, me disait mon père, en lisant Freud, j’ai développé de la haine pour ma mère et en lisant Sartre, j’ai appris à lui pardonner.

LA BEAUTÉ DES BAS FONDS (la mort dans l’âme)

De l’artiste, j’ignore tout des raisonnements qu’il tire de Sartre, mais je sais qu’il utilise la lame du couteau pour faire défiler les mots du roman; compagnon de lecture, le couteau déchire les pages inoctavos et devient finalement scalpel. Sur les usages de la lame, elle en aurait à dire la croquette. 6 À l’insu des policiers, l’artiste opère le cadavre et retire de son estomac les trois diamants. Pour cet usage impur du couteau, vous devinez que l’artiste goutera à une mort peu glorieuse.

LA BEAUTÉ DES BAS FONDS (mais regardez cette cheville!)

De l’autre côté de la création, si vous me permettez le recours à une langue imagée un peu ridicule, je dirais que le tranchant de ces fulgurances vaudra à Suzuki quelques cicatrices. Le cas contraire, j’affirmerai plus littéralement que son travail dans le genre criminel sera sévèrement remis en question par le président Hori. Après La beauté des bas fonds, sans aucun souci pour ses intérêts, Suzuki se voit imposer des récits sur la jeunesse urbaine et turbulente, un sous-genre en poussé de croissance, racontant une révolte inoffensive qui se résout à une droiture d’âme domptée par les bons sentiments de la femme éprouvée, mais tenace (Les seins bleus (1958); Le printemps a manqué son pas (1958); On devient tous fous (1960); Le gang rue dans les brancards (1960), etc.).

LA BEAUTÉ DES BAS FONDS (le brigand et le couteau)

Évoquant l’impureté du couteau et le caractère pas du tout inoffensif d’une telle utilisation, il ne m’est pas possible de passer sous silence la date du 17 septembre 1960, où dans le cœur animé de Tokyo, Psycho de Hitchcock prend l’affiche. Il va sans dire que ce film deviendra l’ultime film de couteau. Je n’imagine aucun autre film avec le pouvoir de lui disputer ce titre. Pour le film de couteau, il y a un avant Psycho et un après Psycho. L’après est douloureux, car l’existence du couteau, le couteau domestique, un outil nécessaire au bon fonctionnement de la société, devient complice de celle des débiles qui sont, eux, déjà plus ou moins tolérés; à la fois une arme fatale, soudainement à leur portée, et un accessoire du quotidien, l’objet brigue tellement le fictif et le réel, que tout l’équilibre des éléments, comme en témoigne la conversation suivante, en est pour toujours contaminé.

PSYCHO (future victime du couteau)

— Le couteau revient à la mode ! de hurler Hori. Suzuki, je vous soupçonne de mèche avec cet Anglais bedonnant qui a osé faire apparaître le couteau dans la douche ! Je vous le dis, le couteau revient à la mode !

— Je trouve que le couteau se passe très bien de la mode.

— Vous avez vu Psycho ?

— Le couteau y fait une apparition très remarquée.

— Un couteau dans la douche ! Même vous, Suzuki, vous n’auriez pas osé. Dans la douche, un peu de nudité, un toton par exemple, voilà qui est complètement inoffensif et franchement tolérable. Mais un couteau ! Voilà une véritable infection !

— Une infection ? de s’étonner le jeune Suzuki.

— Depuis qu’elle a vu ce film grossier, ma femme vomit chaque fois qu’elle prend sa douche !

— Cela est sûrement bien fâcheux…

— Heureusement pour moi et pour ma femme, vous, Suzuki, vous êtes maigre comme un ver !

— Je ne vois pas le rapport, d’avouer Seijun Suzuki à son patron.

— Monsieur Suzuki, ne vous obstinez pas avec moi ! Je vous ai à l’œil !

— Vous parlez d’infection et de maigreur, mais je ne comprends pas ! d’insister Suzuki.

— J’ai une petite bedaine inoffensive. Mais vous en conviendrez, la bedaine est une dette naturelle de l’âge adulte. Si j’attribue volontiers les intérêts qu’elle cumule à mon manque d’exercice et à ma consommation quotidienne de bière Sapporo, elle demeure pour moi le symbole vivant de la prospérité de mes entreprises artistiques ! Avant qu’elle ne visionne ce film de débile, ma femme était également de cet avis et se réjouissait de la flatter occasionnellement, ce qui faisait, je vous l’assure, ma joie et mon orgueil. Maintenant, si j’entre dans la salle de bain alors que ma femme est sous la douche, à travers le rideau, elle confond ma silhouette avec celle de ce Hitchcock, qu’elle estime, et sur ce point, je dois lui donner raison, être le véritable débile à la source de cette mode du couteau et enfin, elle confond ma silhouette bedonnante, pourtant inoffensive, avec celle de ce débile, prend peur et vomi partout comme une fontaine de bambous ! Vous y comprenez quelque chose ?

— J’y comprends qu’après avoir vomi, votre femme a tout intérêt à reprendre sa douche !

— Tout à fait !

— Un gaspillage fort regrettable !

— Je vous l’accorde. Cela est scandaleux. La définition même du scandale.

PSYCHO (la douche et le couteau se rencontrent)

Le couteau qui vaincra la serrure, le couteau barbare, le couteau de chasse, le couteau perdu, le couteau à jugulaire, le couteau qui imite l’index, le couteau sans lame, le couteau trombone, le couteau de cuisine, le couteau d’Ubu, tous ces couteaux, à moins de l’approbation du président Hori, Suzuki ne doit les employer sous aucun prétexte. Malgré tout, en 1960, à la lecture du scénario de son prochain film, une surprise, en la présence du couteau, attend Suzuki. Le producteur du Sommeil de la bête lui précise néanmoins que le port du couteau est ici contextuel, facultatif et sera sujet à plusieurs erreurs de continuité.

— Le couteau, de se réjouir Suzuki, sera ainsi à son meilleur, plus surprenant, déterminant, soudain et moins anonyme !

— Mais est-ce que le couteau peut être à la fois honnête et anonyme ?

— Le couteau qui est le client du veston, de la jupe ou encore, l’ami de la jarretelle, peut prétendre à la discrétion, mais à l’anonymat, non, franchement non. Porter le couteau, c’est affirmer une intention nette : je suis un brigand.

— Vous y avez drôlement réfléchi, monsieur Suzuki…

— Comment faire autrement ? Le couteau, le pistolet, l’honneur, la loyauté et la corruption, en ce qui tient de la matière, voilà celle qui anime tous les scénarios que le président Hori m’impose.

— Une matière, bien qu’inoffensive, moralement essentielle !

LE SOMMEIL DE LA BÊTE (ouvrage du discret couteau)

Dans Le sommeil de la bête, avant même que tout ne commence, un brigand prépare un coup. Son veston est lourd. Vous le devinez. À l’intérieur et dans les manches, plusieurs couteaux attendent patiemment. Le brigand a payé une couturière afin qu’elle tisse dans la doublure plusieurs étoffes de cuivres qui y forment maintenant de discrets étuis. De sa collection de couteaux, avant de monter à bord, il s’est servi de pierres rencontrées au hasard de la promenade pour en affuter les lames. À bord d’un grand bateau, il médite sur l’objet de sa mission; grâce au couteau, il rapportera à ses supérieures un joli paquet de cocaïne caché dans la valise d’un journaliste à la retraite. 7 À la demande d’Hori, toute cette prémisse est supprimée du scénario de Ichirô Ikeda et le couteau, avec la complicité du producteur délégué Takiko Mizunoe, est condamné à une brève apparition pratique, justement sujette à une flagrante erreur de continuité. De retour d’un voyage de deux ans, anxieux d’enfin utiliser un téléphone japonais, d’entendre la voix courageuse des opératrices de Tokyo, ces antiques étoiles de la ligne fixe, le journaliste, bientôt à la retraite, pense s’en payer une douce en trafiquant avec les truands qui, déguisés en disciples du Dieu Soleil, dirigent le commerce du marché noir. Mais, ouvrage du brigand et de son complice tranchant, le paquet de cocaïne qui devait lui assurer sa retraite dorée a disparu ! À son retour, la femme du journaliste remarque que son mari ne transporte dans sa valise aucun sous-vêtement. Ce détail étrange forme un nuage grandissant qui s’étend au-dessus de la cellule familiale pour finalement la corrompre et la dissoudre. Le film est une réussite plutôt sage. Et tout bien considéré, il représente un bel exemple de compréhension et de sagesse à l’égard du genre policier. Suzuki n’a pas encore l’audace de créer lui-même des opportunités de mise-en-scène, comme il le fera bientôt. Il semble néanmoins les chercher partout, dans les racoins du genre comme dans des armoires de poussières; il regarde dans l’évidence, derrière les tasses et le sel et le poivre, il y trouve parfois une manière de faire résonner sa singularité là où son imagination s’éreinte dans l’exploration du genre et de ses motifs. Un brin instinctive, son imagination pétille déjà d’une intelligence que nous dirons naturelle et sans prétention et par laquelle, encore trop rarement, des éclairs extraordinaires surgissent ça et là et déchirent la toile du récit, elles éblouissent de leur lumière d’or la simple et coupable évidence : celle du poème caché dans l’homme. Par la force des choses, ces moments justes et personnels sont furtifs et cèdent bientôt la place à une suite prévisible qui admet un autre réel, moins intérieur, celui du genre, le genre à l’autel duquel tout se prosterne, donnant à l’énigme de vivre un vertige tout à coup confortable et rassurant.

LE SOMMEIL DE LA BÊTE (brève et vive lueur)

LA BEAUTÉ DES BAS FONDS (une cheville dansante)

Malgré l’emprise du genre sur le récit et sur sa personnalité, à ses débuts, Suzuki tire une certaine fierté de l’apparition du mollet. C’est une fantaisie inoffensive, de dire Hori, que je veux bien lui accorder. Sinon, le bar est, pour lui, une première occasion de méditer sur l’espace. Un bar, cela va de soi, vous me direz, dans un film racontant la vie du marin, du tueur, du brigand ou de la prostituée. Il faut comprendre, comme il le comprend probablement lui-même, que cette vie de contraste et de contradiction, ce courage de parade, ce tourbillon et cette ivresse, la chanson heureuse et malheureuse des fortunes de loyauté, bref, que tout cela lui offre des éléments assez riches pour qu’il y aiguise son regard, qu’il négocie des intrigues imposées, et, sans trop faire de bruit, vous pourriez dire, menotté par les exigences de la production et les attentes du public, y découvre un monde intérieur, une autre pensée. Il n’a d’autres choix que de fureter par là. C’est du moins là qu’il se cherche lui-même. Là et peut-être aussi dans le soir, à cette heure fuyante qui précède la ténèbre. Nagatsuka nous apprend qu’il boit moins à cette époque et que le rêve ne lui vient qu’en pleine lumière, ce qui inquiète de plus en plus sa femme, sa pauvre femme, trop japonaise pour s’accommoder d’un homme lunaire, trop pratique pour le comprendre, mais trop soumise pour le lui reprocher. Après la projection du Sommeil de la bête, il revoit Kenzo Asada et ce dernier lui admet que les chevilles du réel peuvent finalement supporter bien des entorses. Dû à sa propension à découper ces séquences en y insérant quelques plans de la cheville féminine et de son voisin bienvenu, le mollet, l’allusion le flatte dans son orgueil, lui qui se doute bien, dans son âme de brigand, que les foulures ne seront jamais aussi extraordinaires que dans l’avenir.

LA TERREUR DES 8 HEURES (la cheville qui fait le cadre)

Le soir, parfois, il entend une voix se transformer, muer et il en vient à se demander si elle ne vient pas de lui. Même s’il aime prétendre le contraire, il n’a rien d’un ivrogne ou à peine, en tout cas, il n’est certainement pas de ceux qui vont jusqu’à oublier les principes de la marche, ceux-là ne vont nulle part, mais vont du même coup toujours trop loin, trop loin en eux, là où l’on s’oublie dans l’agréable, là où la mort existe et enchante et où l’on s’adresse à Dieu selon des rituels incohérents, un langage de gestes mous et de babillages dorés, la pâteuse bouche qui trébuche dans des formules d’inquiétude comme pour les ravaler, non, non, non ! levant le regard sur la lune, il y cherche le réconfort, l’oreille d’un ami. C’est à un poète qu’il veut parler. À raison d’une vie intérieure abimée par le petit change de l’ego, je ne cherche pas à insinuer qu’il est mystique; ce que je veux certainement dire par là, c’est qu’il préfère la compagnie des poètes à celle des cinéastes. Il va voir le cinéma des collègues, plus par politesse que par curiosité et retourne à Hitchcock ou à Ford, juste pour dire, bien sûr, mais ce sont les mots — et le style des mots est une affaire d’ordre, Walser écrit cela quelque part — les mots qui entrainent son esprit à se structurer et à s’instruire de tout ce qui a sa teneur dans les images ; s’il est seul dans le soir qui perd ses couleurs, c’est pour y écouter la voix qui s’est élevée de la terre et qui a inventé les mots, en ressentir les choses de première nécessité qui en ont d’abord appelé au langage, et de très loin, lui, écoute, la voix qui chante dans le sein de l’intuition et qui résonne jusqu’à lui comme une mélodie américaine ou mieux, comme la fée des contes qui étudie l’horloge et qui attend l’heure magicienne. Elle exprime mélodieusement sa patience, et par ce soir de novembre 1960, je vous raconte l’oeil agité de Suzuki qui se reporte enfin à une grande nappe d’eau brune, troublée pour rien, agitant une collection de cheveux verts et de poussière gluante; il n’entend plus rien et il n’y voit là pas seulement qu’une image belle et étrange, mais certainement l’ouvrage du vent ou l’influence de la terre et de la lune, ou encore, l’indice d’un dialogue secret et avisé de ce qui se joue entre les deux depuis le début des temps. Gentille et gourmande, la lune, elle écoute et ne parle pas, et lui, au moins, sait qu’il ne rêve plus.

À SUIVRE…

Notes

- Publié en 1984 sous le titre La chambre noire est sale, l’anecdote m’est rapporté par Doris Sundstrom, étudiante en droit international à l’Université de Kanda, qui l’a relevé dans le cadre d’une étude sur le fameux procès que Suzuki intente à la Nikkatsu, en 1969, dans la foulée de son congédiement. ↩

- Selon des rapports de visionnements tirés des archives de la Nikkatsu et rapportés par l’historien Ottis Turnbull dans son curieux ouvrage sur le cétacé japonais, Hori aurait obligé Suzuki à utiliser des images documentaires (payées au prix fort) afin de créer une séquence aujourd’hui beaucoup plus grossière qu’inoffensive présentant un florilège de baleines assassinées par le harpon. ↩

- Kazue Nagatsuka et Seijun Suzuki travailleront ensemble sur 17 films. Leur première collaboration est sur La pureté de la mer (1957) et leur dernière sur Kageroza (1981). ↩

- Un prisonnier manchot s’échappe de prison grâce à une ingénieuse main en caoutchouc. Dans ce film sans humour, ce moment bref semble insolite. ↩

- Plus tard, à l’occasion du tournage d’une Histoire de mélancolie et de tristesse (1977), il citera en exemple la beauté sournoise des films de Masumura. ↩

- Plus tard, on utilisera également le couteau pour piocher dans les totons d’un mannequin de glaise afin d’y cacher les trois diamants. ↩

- À l’académie de Cinéma de Kamakura, Suzuki se souvient des conseils du professeur Mikuni, avocat de l’efficacité, qui affirmait que l’œuvre cinématographique qui, dès ses premières minutes, introduit dans son intrigue un joli paquet de cocaïne, est plus susceptible de conquérir son public que celle qui y oppose la primevère de Matane à la japonaise afin de vanter le mérite des fleurs de cette dernière qui formeront dans la verdure estivale de petites étoiles roses et bienvenues. ↩