GRANDRIEUX : DE A à G…

Classe de maître avec Philippe Grandrieux

Cette classe de maître avec Philippe Grandrieux, animée par André Habib, se déroula le 13 octobre 2012 dans le cadre de la rétrospective qu’organisait Hors champ durant le Festival du nouveau cinéma. Une captation vidéo de cet entretien se trouve dans le supplément du DVD de Un lac, qui accompagne le numéro 160 de la revue 24 images. Nous vous en offrons ici le verbatim, auquel manque, nécessairement, la beauté des gestes et l’intelligence de la voix.

Et nous tenons à remercier Philippe Grandrieux pour son infinie générosité.

——

André Habib [AH] : Pour aborder cette classe de maitre, on avait discuté un peu de différentes modalités, comment on pouvait aborder cette chose curieuse qui est une classe de maitre. Personne ne sait réellement comment on fait, il faut inventer à chaque fois. J’ai donc pensé qu’on pouvait y aller par motifs, sans préparatifs et laisser ça le plus fragile possible. Pour simplifier la tâche en apparence, je suggère d’y aller de manière un peu abécédaire, le seul problème c’est que je ne pense pas que l’on se rendra très loin dans les lettres, vu le temps qui nous est imparti. Enfin, on verra où ça nous mènera. Mais avant de commencer par la lettre A, je propose un mot qui, je pense, est important pour parler de ton travail, c’est le mot « Commencement ». Évidemment, tu l’aborderas et le prendras comme tu veux… Ca peut être aussi simple ou compliqué que « par où ça commence un film pour toi » : quand est ce que tu sais que tu as un film, comment tu décides de commencer un film ou encore, plus profondément, la question des commencements, ce qui est au début, ce qu’il y a avant, c’est une question qui t’habite fortement. Commençons donc par le commencement.

Philippe Grandrieux [PG] : On va essayer de commencer et d’attraper un fil. C’est ça la difficulté, c’est d’arriver à se laisser glisser. Sur les commencements en tout cas, ce qui est certain c’est que la manière qu’un film commence est décisive pour placer celui qui est en face de lui ; pour le placer dans le mouvement qui ensuite peut le conduire à travers le film. Les commencements de films sont des décisions qui sont assez importantes. Mais au-delà de ça j’aimerais parler de comment ça commence, pas seulement le film, mais le tournage. En d’autres termes, qu’est ce qu’on commence le premier jour ? C’est une chose très importante je crois, parce que dans les discussions qu’on peut avoir avec l’assistant ou la production, souvent le commencement du tournage n’est pas envisagé comme un acte par lequel on attaque le film, par lequel on le prend à bras le corps. Pour le commencement de Sombre, alors que je ne connaissais pas l’équipe, l’assistant m’avais conseillé que l’on commence par quelque chose qui serait plus « simple », quoique je ne sache pas tellement ce qui est simple au fond, et moi je lui ai dit que j’aimerais débuter par une des scènes les plus dures du film, et donc un meurtre de Jean. La première journée de tournage, la première heure, la première minute, le film nous a attendu, et au fond, c’est une matière extrêmement vivante le cinéma. Il ne faut oublier qu’on a écrit le scénario et qu’il faut le mettre en exécution. On n’exécute pas un film ou sinon on le tue d’emblée, c’est-à-dire que le film est une matière totalement vivante qu’on porte en soi, parce qu’on l’a travaillé, on l’a préparé, on l’a fouillé, par le repérage, par le casting. Je prends souvent beaucoup de temps pour faire les castings, parce que justement je ne cherche pas seulement le comédien qui aurait la capacité d’incarner le personnage, comme je crois finalement peu à la notion de personnage, mais plutôt la personne humaine qui me donne accès, à Jean par exemple, qui me donne accès en tout cas à ce que le film demande, et au fond c’est comme un chemin ensuite qui s’ouvre. Pour Sombre, c’était très sensible : j’étais souvent derrière Marc [Barbé] avec la caméra et j’avais le sentiment que Marc avançait et qu’il avançait dans le film, et que d’une certaine façon je le suivais, un peu comme Virgile, ou Dante, il y avait comme une sorte de sensation très physique, très concrète à travers Marc et par Marc, à travers son corps, le rythme de son corps, quelque chose du film était donné peu à peu parce que j’avançais avec lui. Cette chose-là est très importante précisément quand je fais un casting parce que j’essaye de voir comment l’acteur me donnera ou pas la possibilité d’avancer avec lui dans le film. Ce n’est pas tellement un acteur qui ressemblerait à une image que je peux avoir du caractère, je n’ai aucune image au fond. Pour le rôle de Claire dans Sombre par exemple, j’avais pensé que ça pouvait peut-être être une française assez grande, blonde, ou roumaine pas très grande, brune, mais c’est pas si important que ça, ce qui importe c’est qu’Elina [Löwensohn] m’a donné aussi accès au film, et finalement les acteurs donnent accès au film. La première scène a été très difficile, très violente, une scène de meurtre, extrêmement brutale, très sauvage. J’ai tourné dans une petite chambre, en coupant quasiment toutes les lumières qui étaient mises en place, en mettant énormément de son sur le plateau. On ne pouvait pas s’entendre, on ne pouvait pas se parler entre nous. Il y avait comme ça tout d’un coup la possibilité de faire exister le film là ou le film demandait que les choses soient, pour qu’il soit possible d’exister. C’est ça la question, le film n’est pas indépendant, ce n’est pas quelque chose que l’on va produire, il est quelque chose qui est d’emblée là, sinon moi je ne peux pas le tourner s’il n’est pas d’emblée là. Pour cette raison, lorsque j’arrive sur un plateau et que je vais commencer la scène, le film est déjà vivant sur le plateau, il n’est pas seulement en attente, mais dans une sorte de présence très vibrante, très concrète, très physique. Ce ne sont pas du tout des idées intellectuelles, pas du tout un monde de psychologie. De toute façon je ne donne aucun détail psychologique aux acteurs, je ne leur dit pas que leur grand-mère est morte la veille pour qu’ils pleurent, c’est donc extrêmement concret, c’est de la lumière qu’on descend, c’est du son, une espèce de rythme que je commence à installer sur le plateau, une façon de tourner autour des acteurs. D’une certain façon on ne sait pas ce qui va se passer finalement et je dirai que je suis celui qui le sais le moins de tous, parce que les autres, les acteurs, se sont fait une idée de ce que peut être la scène. Moi je ne sais pas, j’attends que le film me conduise. Donc ça commence comme ça avec des décisions très fortes sur la première scène qu’on tourne. Pour Sombre ça a été cette scène de meurtre.

Sombre, 1998, Philippe Grandrieux

Pour La vie nouvelle ça a été une scène assez difficile à tourner : j’ai dit à l’actrice, qui avait des cheveux très longs, qu’il y avait une scène de coupe de cheveux et je voulais que la coupe soit réelle, pas sur une perruque. Qui plus est la coupe devait se faire avec un couteau. Je l’ai donc prévenu bien en amont, on a eu une longue discussion sur le fait qu’on puisse faire cette scène ou pas, et quand on est tombé d’accord sur le fait que cette scène devait exister de cette façon précise, le film s’est ouvert. C’est à dire que chaque fois, le film se place d’une certaine façon par rapport à la première scène. Pour Un Lac, la première scène c’est quand il abat l’arbre, c’est aussi très important pour moi de commencer par ce geste qui n’est pas seulement un geste symbolique, mais qui est un geste physique. On était au bas de la colline, il y avait les arbres en haut, l’équipe était là, et c’était comme une espèce de course effrénée. Dima est parti en courant, et je suis parti en courant derrière lui. On est arrivé au bord de cet arbre, et il a commencé à frapper l’arbre, il y avait un rythme dans son corps, un souffle de puissance, mais une puissance qui était donnée par la réalité des choses, c’est-à-dire par le fait qu’il y avait cette neige abondante, qu’il fallait monter, qu’on était dans cette forêt immense, dans cette sorte de silence incroyable avec les grondements de la montagne, parce qu’il y avait beaucoup d’avalanches tout autour, donc on était dans le film. À chaque fois la question c’est d’être dans le film, c’est pas d’être à l’extérieur du film sur le rivage en regardant les choses et en me disant tiens je pourrais faire un plan comme ça, un autre ici ou un autre là et que ça finira par raccorder et toutes ces conneries. Donc en fait il s’agit d’être dans un flux et le commencement c’est l’accès, tout d’un coup on est là et il y a une possibilité qui nous est donnée parce que tout d’un coup le chef opérateur nous a préparé quelque chose dans ce coin-là et puis ça de l’autre coté, il n’y a pas de lumière, pas de son, il y a des fleurs par terre, je commence à tourner les fleurs, et puis le film arrive, et c’est du flux quoi, c’est un flux très enivrant, et ça commence comme ça.

La vie nouvelle, 2002, Philippe Grandrieux

Un lac, 2008, Philippe Grandrieux

AH: Pour A j’ai deux mots possibles, animalité et Artaud. Tu nous as parlé de manière extrêmement riche hier de cet insecte curieux qui tue l’hanneton, tu nous as aussi décrit une grenouille. Il y a souvent des animaux dans tes films. Dans La vie nouvelle, les chiens sont très importants par exemple. Et il y a plus fondamentalement dans tes films des moments où on est au seuil entre l’humanité et autre chose qui serait une sorte de devenir-animal pour reprendre l’idée de Deleuze qui par ailleurs avait commencé son abécédaire par Animal.

PG: Lui disait qu’il n’aimait pas les animaux domestiques. Il détestait les chiens…

AH : L’aboiement du chien qui est le son le plus idiot qui soit disait-il… Et Antonin Artaud qui est un auteur qui je pense t’intéresse par ses textes …

PG : Artaud, je crois qu’il a écrit un des plus beaux textes sur le cinéma, « Cinéma et sorcellerie », c’est un texte absolument extraordinaire. Au fond la question est sur le corps et le corps d’Artaud a été mis considérablement à l’épreuve, de ses intensités nerveuses, psychiques, affectives qui habitaient ce corps sans organe, c’est-à-dire un corps parcouru par des ondes, par des intensités de présence. Cette conscience d’Artaud, sur le fait que le cinéma devait être comme une sorte de piqure, comme une injection directe dans les veines, il emploie ces termes, pour lui c’est une affaire de corps, de contamination, c’est une affaire d’envahissement du corps par le film, par la puissance du film, et pour ça Artaud est totalement fascinant à différents égards, mais très particulièrement sur la pensée qu’il a eue par rapport au cinéma. Ensuite il s’est rendu compte que le cinéma ne pourrait probablement jamais atteindre ce qu’il espérait, mais il y avait un projet, et moi je pense que le cinéma est à cette juste place pour nous transmettre les choses de cette manière-là. Tout à l’heure tu parlais de cette vibration de l’image et c’est vrai que c’est une histoire que je t’avais racontée, lorsque Jean Epstein a vu pour la première fois un film, dans une salle d’hôtel au bord de l’Adriatique. Ils ont amené une espèce de boite noire, puis il y avait une image qui s’est mise à palpiter sur l’écran et à ce moment-là les chaises ont commencé à bouger dans la salle, et Epstein avait l’impression que le tremblement des images se communiquait à la salle. En fait il y avait au même moment un tremblement de terre, ce qui est assez fréquent dans l’Adriatique. Je sais qu’il y en a eu un il y a deux jours à Montréal. Je suis désolé qu’il ne soit pas là juste maintenant, on ne sait jamais, en convoquant Artaud… En fait, ce tremblement des images était une chose assez forte, c’est une transmission. Je pense que le film transmet son énergie de lumière, de couleur, de densité, d’intensité, de son, c’est une question essentiellement d’énergie, d’énergie psychique, affective, d’émotions, et Artaud est un des hommes qui l’a le plus saisi. Et puis autre chose pour Artaud, c’est sa voix. Moi je voudrais pouvoir parler comme ça, c’est une voix incroyable et notamment où il dit [prenant la voix d’Artaud] : « les Américains et leur produits synthétiques… » C’est extraordinaire, il y a une espèce de façon d’occuper la matière vibratoire, c’est très concret tout ça. C’est moins des questions d’idées, des questions intellectuelles ou sur le savoir ou sur l’intelligence, mais des questions sur l’instinct, sur l’intuition, sur un rapport au temps qui est un rapport bien plus inscrit dans des questions de durée. Donc Artaud c’est extrêmement important, et les animaux bien sûr. L’animalité. Ce qui me fascine chez les animaux, c’est que quand on filme un chien, et bien on filme un chien, on ne filme pas un chien qui essaye d’être un chat. C’est-à-dire qu’on filme un chien qui est pleinement un chien et tout le temps un chien. Et c’est pas seulement que c’est rassurant, c’est juste qu’on peut le filmer. Parfois quand on filme des acteurs, on ne sait pas ce qu’on filme, surtout si on choisit mal ses acteurs. Moi j’ai souvent eu la chance de savoir ce que je filmais ou qui je filmais. Dans l’animalité il y a quelque chose de cet ordre-là, on est dans une sorte de la totalité de la présence et il y a une sorte de rythme chez les animaux qui me touche énormément dans leur déplacement. Et pour reprendre quelques chose dont parle Deleuze, qui est d’une beauté extraordinaire, ce qui définit l’animal et ce qui est le plus important par rapport à l’animalité c’est que l’animal est aux aguets, l’animal il est là, il fait gaffe à ce qu’il y a derrière, il regarde à gauche, à droite, il est dans une espèce d’attention aux choses, de précision parce qu’il en va de sa vie, il est dans une espèce d’être-là au monde, d’être dans le monde, avec une telle présence, une telle intensité de sa présence qui me semble nécessaire quand on fait un film pour le coup. Quand on fait un film, je pense qu’il faut devenir un animal, on doit cesser de raisonner, de penser, ce n’est plus le moment je crois, on doit devenir assez bête, au sens où on doit recevoir les vibrations des choses, des uns et des autres, des acteurs. Comment ils sont, comment ils bougent, sentir ce qui se passe avec eux, comment par moment il faut faire un pas de plus avec eux, comment au contraire il faut les préserver, en tout cas ça donne la nécessité d’être aux aguets, avec le film, avec l’équipe, parce qu’un tournage au bout de trois jours ça peut partir à vau-l’eau si on n’impose pas un rythme sur le plateau. C’est pas tellement une histoire d’autorité, mais de rythme pour le film, ça demande d’être dans un rapport animal au film. Il y a bien d’autres aspects sur l’animalité, mais disons que cette question là elle est très importante.

La vie nouvelle, 2002, Philippe Grandrieux

AH: Deleuze disait aussi que les animaux avaient des mondes, que plein de gens n’ont pas de monde. Tarkovski disait la même chose des cinéastes, li y a des cinéastes qui ont un monde…

PG: C’est très juste cette affaire là. J’ai projeté récemment à Harvard un extrait de Bacon, c’était une des dernières interviews de Bacon. Il est un peut saoul, il tourne avec la caméra, il rit et il dit qu’il travaille en fait juste avec ses obsessions, c’est un monde très obsessionnel, très clos, très réduit finalement. Comme pour Van Gogh avec les choses devant lui, la touche, la lumière, le soleil de partout, les tournesols, ce sont des mondes très réduits. Tout n’est pas possible, ce n’est pas une infinité de possibles, mais l’inverse, c’est à dire que c’est tellement réduit que les intensités que ça permet d’atteindre, que ça permet de saisir, sont des intensités extrêmement puissantes et fortes, mais il faut pour le coup que ça soit assez réduit. C’est pour ça que c’est débile quand on dit qu’un cinéaste fait le même film ou un peintre fait le même tableau. Forcément, qu’est ce que vous voulez qu’on fasse, plus grand, plus petit, plus bleu, plus jaune ? C’est la même chose, tout d’un coup c’est un rapport à la lumière, les arbres, comment un acteur arrive, son rythme, son dos, comment un moment donné je peux être avec lui, ses mains. Tout d’un coup ses mains me mettent dans une sorte d’état second. Je regardes les mains, les arbres, et puis ça commence à tourner, et avec ça on fait des films ; donc avec des éléments extrêmement tendus, très intenses et en étant aux aguets.

AH: B. j’ai Bacon, mais j’ai aussi Bataille et Brakhage, tu peux choisir ou les penser les 3…

PG: Bataille je ne sais pas. J’ai bien aimé Bataille à un moment donné, j’ai essayé de relire un peu, ça m’a saoulé… c’est un peu réducteur de dire ça comme ça… C’est les années je crois, ces années 30, il y a une odeur des années 30 qui m’est assez difficilement supportable pour toutes sortes de raison. Bataille, sûrement ça a été important quand on a 18 ou 20 ans, qu’on lit « L’histoire de l’œil » ou « Madame Edouarda » ou « Le bleu du ciel », c’est comme un fracas. Il faut lui rendre hommage à cet endroit-là, d’avoir pu fracasser une pensée… Brakhage, pour l’intensité et justement pour la vibration des images. Mais moi c’est surtout Bacon, et moins pour sa peinture, et c’est justement ça qui est paradoxal. C’est que Bacon m’intéresse énormément pour quel homme il a été et comment il a pensé les choses, et notamment les entretiens entre Francis Bacon et David Sylvester, qui sont absolument magnifique. Ça s’appelle Brutality of fact et ce sont des entretiens où il parle de la peinture, et où d’une chose qui moi me concerne directement : quand on est devant la toile, et il explique ça très bien, la question n’est pas de donner une représentation d’un visage, c’est pas de représenter, la question n’est pas sur la ressemblance… Donc il jette de la peinture, et face à cette peinture qui est totalement chaotique sur la toile, qui n’a aucune organisation, tout à coup il peut voir surgir une bouche, un bout de main, un fragment de paysage, c’est à dire c’est pas lui qui se dit je vais peindre un bouche, un paysage, une main. S’il se disait ça il ne peut plus rien faire et c’est là la vraie question… c’est à dire que ça ne peut pas se décider, on ne peut pas se dire, je vais dessiner une bouche, c’est complètement impossible à faire, c’est à dire qu’après, la bouche est ressemblante, appauvrie, elle n’a pas la charge poétique qui lui est donnée si elle est issue d’une possibilité immense, si elle est issue de la possibilité de chaos du fait qu’il n’y a pas de forme. C’est à partir de l’informe qu’il faut commencer, quand on parle de commencement, et j’en suis de plus en plus convaincu. Pour moi l’informe c’est ce qui me permet d’accéder au film, l’informe et le fait de ne pas savoir, et Bacon décrit ça très bien, et tout d’un coup il y a une bouche qui arrive et il a un désir dingue pour cette bouche, alors effectivement après, la bouche c’est Velasquez, c’est la bouche dans Potemkine parce qu’il travaillait beaucoup avec des fragments d’image. En fait c’est comme un fleuve qui charrie, qui charrie des troncs d’arbre, on est là et tout d’un coup ça arrive, ça apparaît, ça affleure, ça redisparait, on est juste dans le courant de ça quand on fait les choses, on est dans le courant de ce fleuve qui charrie des bouts de cadavres, je ne sais quoi, des corps, tout ce qu’on veut, des forêts, et alors là ça se soulève et on voit une bouche et ça rend fou qu’il puisse y avoir cette bouche à cet endroit là qui puisse être connectée de cette manière là avec une main, alors là il commence à exister un corps qui est un vrai corps, c’est à dire qu’il y a un corps d’intensité affective, d’intensité émotive, d’intensité amoureuse, d’intensité de désir, c’est un corps traversé par le désir, et en fait c’est ça la grande question, c’est d’arriver à produire ce corps là. Quand je fais des films j’essaye d’atteindre quelque chose de ça à ma place, c’est à dire d’essayer de ressentir, d’éprouver comment c’est possible d’être dans un certain rythme, de sentir quelque chose, de prendre une caméra et d’arriver sur un visage et de commencer à filmer le visage et d’être face à ce visage-là, de couper et de revenir vers le visage à nouveau et de couper encore et de revenir à nouveau, c’est un flux d’énergie qui permet ensuite d’arracher cette figuration qui n’est pas liée à la ressemblance qui est une figuration d’un autre ordre. Donc Artaud forcément, et Bacon.

Un lac, 2008, Philippe Grandrieux

AH: Pour C, j’ai le mot « Cri ». Dans tous tes films ça crie à un degré ou un autre, des enfants, des femmes, des adultes, mais j’ai aussi le mot « Chant » celui qu’on entend dans Un lac et dans La vie nouvelle, le chant c’est quelque chose qui t’habite, et puis j’ai aussi Cassavetes…

PG: Cassavetes il montre comment le cinéma est une affaire d’amour et de vie, qu’il n’y a pas d’écart entre la vie et le cinéma entre le cinéma et la vie. Nous on essaye de faire les films comme ça, avec Catherine Jacques que je connais maintenant depuis le début de Sombre et avec Annick Lemonnier, avec les gens qui me sont proches. Ça constitue une sorte de famille, une famille qu’on a choisie, et dans cette famille-là, il y a la possibilité d’aller loin, de se dire que le film c’est aussi une façon d’être en vie, ce n’est pas juste faire un film pour faire un film, c’est qu’au travers du film, on accède aussi à sa propre vie, et que sa propre vie nourrisse ensuite le film suivant. Donc Cassavetes c’est très important pour ça. Je ne sais pas si vous avez eu l’occasion de voir Cinéaste de notre temps où on voit Cassavetes dans sa voiture, écoutant de la musique… il y a Los Angeles, il y a un rythme, il est déjà dans ce rythme… on peut pas faire ça à Paris, on est dans une 2 chevaux, la police ça fait pimpon et aux États-Unis, ça ne fait pas pimpon… c’est super important ces histoires-là, et le paysage c’est pareil… là on monte Mullholand Drive et il y a Los Angeles. C’est autre chose, c’est d’autres espaces, et parce que ce sont d’autres espaces, d’autres gestes aussi sont possibles. Je ne dis pas qu’on n’a pas fait des films sublimes en France, il y a d’immenses cinéastes, mais les gestes ne sont pas les mêmes, et on le voit bien. Il est là avec ses copains, il explique comment il a fait un plan à un moment donné, il explique comment on l’a soulevé, ensuite il est dans sa salle de montage. C’est pas séparé tout ça, il ne va pas au travail, quand on fait un film on ne va pas au travail.

Cinéma, de notre temps: John Cassavetes (Labarthe, Knapp, 1969)

AH: Il y a aussi la fin du film, 3 ans après, il a hypothéqué sa maison, il est au bord du gouffre, c’est une autre posture.

PG : Ça c’est le cinéma, c’est une autre posture oui. C’est très maniaco-dépressif comme position d’être cinéaste parce qu’on est dans une phase maniaque quand on tourne, on pourrait soulever des montagnes, on a l’impression qu’on les soulève d’ailleurs, on peut faire des choses invraisemblables quand on tourne. Ça me fait penser à Catherine [Jacques] un jour, on était au bord d’une route à Arles pour tourner Sombre, et la chef opératrice, Sabine Lancelin qui est une fille formidable, elle nous dit que c’est la catastrophe parce que la vitre de la voiture est fumée. Je lui dis écoute, elle est fumée la vitre qu’est ce que tu veux. Elle me dit je ne peux pas… C’était trois heures du matin sur une route à Arles, et Catherine est là et elle dit ne t’en fait pas je vais trouver une voiture sans vitres fumées, et elle est allée sonner à trois heures du matin dans des maisons pour trouver une voiture et elle a ramené ce qu’li nous fallait, c’est juste invraisemblable. On ne peut pas faire ça, frapper chez les gens à trois heures du matin pour leur emprunter leur voiture, mais au cinéma on peut faire des choses invraisemblables, donc ça nous donne une énergie, une joie, on est là, on picole, c’est magnifique de faire des films, et après ça tombe, forcément c’est fini et puis on se demande comment on va faire pour en faire un autre, c’est infernal, on s’est fait cogné dessus de partout, les critiques nous ont insultés… on recommence quand même. Et donc Cassavetes c’est tout à fait juste avec cette espèce de mouvement de haut et de bas… Et puis l’autre C c’était quoi…. Cri et Chant… Non, Cassavetes c’est mieux !

AH : On peut passer à D. J’avais une longue liste, mais en revoyant Sombre et en repensant à White Epilepsy, j’avais envie de t’entendre parler des « dos ». White Epilepsy commence avec un dos et ça rappelait que dans tous tes films, le dos est quelque chose que tu filmes de manière très singulière, et du coup je me suis demandé qui a bien filmé des dos dans le cinéma. Le dos de Jean, quand il est dans l’eau, ça c’est une chose immense, mais dans La vie nouvelle aussi, le dos de Seymour….

PG : Par rapport à Jean dans Sombre, en fait c’est vraiment la sensation d’un angle, d’une ouverture. Il y avait un journaliste hier à la radio, un journaliste formidable (Francis Ouellette) et il a commencé à me demander si au fond, plus que cinéaste, je me sentais pas comme un explorateur, et j’ai trouvé ça extrêmement juste car effectivement, il s’agit d’explorer. Un explorateur, il va sur une terre inconnue, sinon on n’explore pas, mais on bricole. Il faut donc aller là où on ne sait pas, une terra incognita, un endroit qui n’a jamais été parcouru, en tout cas par soi, et c’est parce qu’on ne la connaît pas cette chose là et qu’on la désire qu’on peut la parcourir, et cette métaphore du territoire est extrêmement forte pour moi parce que j’ai vraiment le sentiment que faire un film c’est d’abord construire la possibilité d’un paysage, mais d’un paysage mental, d’un paysage affectif et que dans ce paysage affectif on va commencer à s’avancer, à marcher, à traverser des zones de ce paysage, mais sans le savoir, parce qu’encore une fois si je savais au moment où je commence à tourner la scène, je crois que je ne serai plus en mesure e la tourner. Filmer de dos c’est peut-être une façon pour moi de m’approcher de la chose, peut-être que c’est une chose très enfouie, très archaïque, peut-être que c’est une possibilité pour moi de m’approcher en ayant quelqu’un qui avance avec moi, quelqu’un que je peux suivre. Sans faire d’analyse psychanalytique débile, mais c’est peut-être quelque chose de la toute petite enfance aussi. Je pense que c’est important ces histoires, comment on a été construit affectivement entre les sensations qu’on a éprouvées et les émotions qu’on a pu coller au moment où on a éprouvé ces sensations. Pour moi c’est très fort, ça me donne un désir très grand, beaucoup de plaisir et de joie d’être avec Marc [Barbé], d’être près de lui, d’être dans sa nuque, il y a une chose érotique bien évidemment, il y a quelque chose de très érotique dans le corps de l’acteur de toute façon, on ne peut faire de films si à un moment donné il n’y a pas cette charge érotique. Le film entier érotise les rapports, les corps, les relations, c’est de faire du cinéma qui est un acte érotique. C’est une façon de s’approcher du corps de l’acteur, et à travers du corps de l’acteur de s’approcher du film.

Sombre, 1998, Philippe Grandrieux

La vie nouvelle, 2002, Philippe Grandrieux

White Epilepsy, 2012, Philippe Grandrieux

AH: Est ce que tu penses à d’autres cinéastes qui ont rendu les dos si expressifs, les nuques peut-être, chez les Dardenne par exemple.

PG: Hitchcock dans Vertigo lorsqu’il s’approche de la nuque. C’est un plan incroyable parce qu’il est tellement chargé de l’obsession de Hitchcock, qui est un cinéaste puritain, coincé, qui ne savait plus où il en était et en même temps qui avait un désir fou, simplement cette force du désir en fait, il l’a animée dans le travelling. C’est un travelling, pas un zoom : il s’est pas approché comme ça avec la caméra, et puis à l’époque pour faire un travelling il fallait l’installer, c’est vraiment s’approcher de l’objet, de la chose, et j’ai le souvenir de ce dos, de cette nuque, Madeleine elle s’appelait je crois, elle est face au portrait, incroyable, ce plan il m’est resté. Et dans certains traveling chez Murnau, premier travelling dans l’Aurore je crois où on est dans les herbes, il y a quelque chose dans les travellings qui implique d’une certaine manière le dos, où alors on s’approche de quelqu’un qui avance. Comme ici à Montréal il y a cette anecdote géniale comme quoi il n’y a pas de plaque d’immatriculation à l’avant des voitures, est ce qu’on a déjà vu une voiture de police poursuivre quelqu’un en marche hier ? Moi je trouve ça formidable, on ne peut pas faire de travelling si on ne suit pas quelqu’un dans le dos il me semble.

Sunrise, 1927, F.W. Murnau

AH: E. « Enfance ».

PG: Moi ce qui me touche dans l’enfance, c’est la toute petite enfance. D’ailleurs je me demande si je n’avais pas été cinéaste, si je n’aurais pas aimé m’occuper des bébés. Je suis très fasciné par les bébés. On regarde les bébés et ils sont incroyables. Ils arrivent ils sont déjà à l’instant même dans une sorte de perception tellement forte de tout ce qui est face à eux et sans mots. Sauf qu’ils ne sont pas des animaux, ils sont en train de construire la possibilité du langage et ça change et tout. Ils sont face aux choses, et les yeux, et la tête trop lourde qui bascule sur les épaules et on les porte… C’est extraordinaire de voir les bébés dans les bus, ils sont secoués par le bus et tout d’un coup il y a la tête qui part, c’est incroyable la perception qu’ils doivent avoir des choses et tout ça en train de digérer du lait, ça gargouille, et c’est dans un monde comme ça d’une telle incarnation où tout est là, la bouche, la succion, la sensation de la chaleur et des images que j’imagine assez difficilement formées avec le son qui est d’ailleurs là tout de suite avant les images. C’est pour ça qu’au cinéma le son est bien plus important que les images, il y a des films qu’on peut regarder les yeux clos, on peut les entendre, les films ça s’entend, même le cinéma muet s’entend, ça c’est un autre paradoxe. Le petit bébé qui n’arrive pas à articuler, il n’a pas la langue, il est dans une sorte d’incapacité à former les mots, il est dans une solitude incroyable et dans une nécessite de l’autre absolue, et à ce moment commence à s’organiser des liens entre la sensation du monde, des choses et des sentiments. Ce qu’il éprouve, ce qu’on éprouve pour lui et cette intersubjectivité, cette fameuse machine humaine, qui fabrique ensuite la névrose, tout le bazar dans lequel on est tous pris, qui fait qu’on fait des films et qu’on les regarde. Tout ça se fabrique c’est une espèce de moment qu’on a tous traversé, sans exception. On a tous traversé ce temps auquel on n’a plus accès, comme une espèce de bing bang humain qui nous retient tous dans un même espace affectif et sensoriel, qui est un espace de sensations, un espace de perception sensitives de l’émotion et donc des sentiments, et donc du sentiment. Et c’est ça la grande question, c’est d’arriver à un moment donné à faire que la question du sentiment, la question de ce qu’on éprouve soit une question retraversée, reparcourue, réanimée, réactivée par la sensation et à travers la sensation, c’est ça qui est absolument décisif et pour un écrivain c’est la même chose, il faut écrire dans l’écriture, dans la sensation de l’allitération des mots des rythmes de la phrase, d’arriver à arracher une sorte de vérité incroyable, d’intensité de vie et les bébés je les regarde, outre le fait que j’en ai eu deux, enfin j’ai deux enfants, mes propres bébé si je puis dire, c’est juste un chemin impressionnant. Tout ça se fait au moment (et là je peux revenir au dos) où on est totalement démuni. T’arrives et tes parents ils sont très contents, ou il s’engueulent, il y a des histoires, il n’y a plus d’argent, li y a de l’argent, des choses qui s’effondrent, des choses au contraire qui sont pleines d’espoir, tu es situé dans une fratrie ou tu es tout seul et tout ça se fait alors que toi tu ne peux rien en savoir, tu ne peux rien modifier de ça. Le cinéma qui m’intéresse c’est un cinéma qui peut être pensé et fabriqué par le nouveau né. C’est cette place du nouveau né, d’ailleurs La vie nouvelle c’est un film de nouveau né, c’est cette espèce d’intensité affective connectée aux sensations.

AH : Et tu rejoins Brakhage de ce point de vue.

PG: Oui tout à fait.

AH : Pour F j’ai « forêt », « flou » et « fièvre ».

PG: Forêt c’est un peu évident. Quand j’avais 3 ou 4 ans j’allais dans la Haute Loire du coté de Sainte-Étienne, c’est rempli de forêts, c’est magnifique, très vallonné. C’est des forêts, des rivières, les verts sont très denses dans la Haute Loire, je ne sais pas si ça vient du sous-sol qui est ancien, des volcans qui ne sont pas loin, les volcans d’Auvergne, mais surtout, les forêts ça a toujours été un endroit où je me suis senti très présent. J’adore les odeurs, j’adore les sons qui sont très différents, très multiples selon qu’il pleut ou qu’il ne pleut pas.

AH: Pour Un Lac tu avais expliqué comment tu avais une idée assez précise de ce que tu cherchais…

PG: En fait j’ai écrit Un Lac avec une sensation très précise du lac que j’avais mis sur papier, c’était un lac entouré par de très hautes montagnes, avec des forêts, mais des forêts avec certains arbres qui devaient être espacés d’une certaine façon. Ce ne sont pas des forêts très serrées avec des arbres très serrés, ce n’étaient pas des forêts feuillues, mais des forêts avec des espèces de troncs comme des cathédrales, des arbres très espacés mais en même temps ça devait être très pentu, il devait y avoir des falaises qui tombent dans le lac, le lac devait avoir une certaines taille, ça ne pouvait pas être un petit lac de haute montagne. J’en ai vu des lacs, des quantités de lacs sur internet, j’ai parcouru tous les lacs depuis l’Argentine et ensuite je suis allé voir des fjords mais ça n’avait rien à voir, c’était de l’eau de mer, les arbres c’est pas du tout pareil, c’est très beau, mais ça n’a rien avoir, et donc il fallait que je trouve ce lac et finalement je l’ai trouvé près de Zurich. Il a été très important ce lac. Bon, je ne l’ai pas trop filmé, on le voit pas beaucoup dans le film, parce qu’il ne s’agissait pas après de le montrer. Ça me fait penser à un truc tellement beau que dit Bresson quand on lui demande de résumer Mouchette, et il dit « mais si je pouvais résumer Mouchette, ça serait abject ». Voilà, donc un lac on ne va pas le filmer pour dire voilà j’ai trouvé, quel beau lac, attendez je vais vous montrer le lac, puis on va le voir de cet angle, le matin, le soir, toutes les scènes au bord du lac, et on mange au bord du lac, on pique-nique au bord du lac, le lac on le rentabilise, parce qu’on a quand même repéré pendant des mois, il faut pas déconner. Ensuite on ne voit presque rien, trois arbres, un lac au loin. Sauf que moi à tous les matins quand j’arrivais au bord de mon lac si je puis dire, c’était à Glarus près de Zurich, c’était… il me donnait le film, comme un acteur, c’est exactement ça : le lac me donnait accès au film, exactement comme Marc Barbé, m’a donné accès à Jean. Si ça n’avait pas été de ce lac, je n’aurais pas pu faire ce film. Mais la question ensuite n’était pas de le filmer, parce que si je l’avais filmé comme il fallait filmer un lac pour qu’on comprenne bien que c’était un lac, là ça aurait été abject. Je l’avais écrit ce lac, il était très précis dans ma tête, il était très défini, c’est pour ça que j’ai eu du mal à le trouver.

Le lac en question. Un lac, 2008, Philippe Grandrieux

AH: Alors E pour « écriture ». Ce rapport à l’écriture est très intéressant et très fondamental pour toi. Tu nous disais hier que pour White Epilepsy, tu as dû écrire 15 pages et qu’une fois qu’elles étaient écrites, tu t’autorisais à les bazarder…

PG: Je ne peux pas m’approcher du film si je n’ai pas écrit. Pour chaque film, les régimes d’écriture sont des régimes très différents. Pour Sombre j’ai écrit 10 pages très rapidement, ensuite j’ai travaillé avec un ami scénariste, puis ensuite avec une autre amie scénariste et il y a eu un scénario de 140 pages avec des quantités de dialogues invraisemblables et ensuite, quand j’ai tourné, j’ai tout enlevé, il n’y avait plus aucun dialogue, toute la fin était supprimée et j’ai remodelé le film au fur et à mesure. Pour La vie nouvelle c’était autre chose. J’ai travaillé avec Eric Vuillard qui est un type absolument génial, une espèce de poète fou. Il était parti du Nord de la Russie pour aller en Chine, on s’envoyait des trucs par courriels, on s’est retrouvé à Sofia et on a écrit le film en quelques jours. On était dans une exaltation et là pour le coup dans une phase totalement maniaque, et on épuisait tout le monde. On était dans la voiture et on ouvrait les fenêtres parce qu’on avait très chaud alors qu’il faisait un froid de canard, tous les assistants tombaient malade, ils avaient la grippe, des angines et nous on était là, l’air frais nous donnait beaucoup d’énergie. La vie nouvelle est venu avec beaucoup d’air frais. Pour Un Lac ça a été autre chose. J’ai écrit d’un seul coup bizarrement en 5 ou 6 semaines, sans revenir en arrière. C’était assez simple et il y a d’autres films où j’ai passé des années à réécrire 25 fois le scénario et le film n’existe pas. En tout cas, écrire ça me permet de construire le film à l’intérieur de moi-même, de mon corps. Le film devient très concret, il se met à m’occuper. Après, quand je tourne, c’est d’autres questions. Tourner ce n’est pas forcément exécuter ce qu’on a écrit. Ce n’est pas prendre la scène intérieur/cuisine et faire une scène intérieur/cuisine. C’est remettre le film au travail, ailleurs, autrement, dans le réel du tournage, et au fond le film on le met au travail comme ça chaque fois. Ce ne sont pas des étapes séparées. Le film travaille tout le temps, on est dans un rapport extrêmement intime avec lui, mais c’est un rapport constant, ce n’est pas seulement un rapport d’étape. Et finalement le casting, les repérages, c’est aussi une façon de s’approcher du film, de s’approprier le film, ce sont des moments très décisifs.

AH: Est-ce que c’est ce mouvement que tu décris, que tu essaies de retrouver au montage, où il se passe autre chose encore ?

PG: Non il se passe autre chose encore. Au montage, je travaille toujours avec Françoise Tourmen, la même monteuse depuis plus de 20 ans et on a une sorte de connivence, on a une intuition commune sur les rushes, justement parce qu’on a pratiqué ensemble longtemps les choses, qu’on s’est parlé de nombreuses heures sur les images. De nombreuses heures on a expérimenté des raccords, des rapports, qu’on a fouillé cette possibilité du montage qui nous concerne tous les deux. Quand je tourne après c’est différent pour chaque film, par exemple pour La vie nouvelle je n’ai pas vu un seul rush. D’habitude sur les films, les metteurs en scène disent que les gens ne doivent pas voir les rushes, moi je les vois avec les acteurs. Là c’était l’inverse, tout le monde pouvait voir les rushes, ça m’était totalement différent, moi je ne voulais rien voir. Comme je cadrais, j’avais le film qui me rentrait dans les yeux, jour après jour et j’avais l’impression que le film me dévorait le cerveau. Je ne voulais pas voir les images, je voulais être DANS l’image du film, pas dans CETTE image du film. C’est ça la vraie question, pas celle de cette image-là, mais la question de l’image, dans quelle image on est, et pour La vie nouvelle ça a été ça. Pour Un Lac, Françoise a commencé à monter sur le plateau, elle était avec moi sur le tournage. Pour Sombre j’ai tout tourné et après on a monté, mais on a monté 6 mois, c’était très long. Le film était compliqué parce qu’il était pris entre des choses différentes. Je ne savais pas très bien et en même temps je sentais qu’il fallait affirmer cette possibilité-là, pas seulement vis-à-vis des autres, mais avec moi-même. C’est un chemin qu’il m’a fallu prendre. C’est vrai que les rushes, on peut pas en faire grand chose, ils portent déjà la possibilité d’existence de la scène selon un certain rythme. Maintenant on va très vite pour monter avec Françoise, elle est assez incroyable, elle regarde les rushes, en plus elle est un peu myope. Parfois elle ne voit pas bien et, tac tac, c’est fait. De toute façon, les raccords c’est un autre aspect de la question, mais un aspect décisif. C’est juste invraisemblable qu’on puisse continuer à penser qu’il y a des raccords, c’est des rapports, pas des raccords !

AH: C’est une chose que le cinéma expérimental a beaucoup travaillé, Brakhage entre autres…

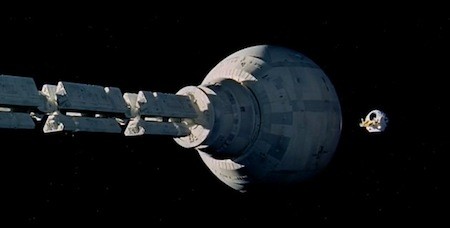

PG : Et c’est pas seulement le cinéma expérimental, par exemple si on regarde 2001 de Kubrick, quand le personnage est à l’intérieur de la capsule et que HAL ne veut plus ouvrir la porte. On l’entend dire : « HAL open the door » ensuite il y a un plan (fait un bruit étouffé), puis de nouveau « HAL open the door » (bruit etouffé) « I don’t think it’s possible » et puis ensuite un plan de l’espace, plus rien, muet. À nouveau lui… Il n’est pas en train de raccorder, il est entrain de nous mettre là et puis là et puis là. Le cinéma a une telle puissance pour nous placer justement dans ses questions d’intensités et précisément dans ses questions d’intensités affectives qui sont accessibles par la sensation. Là, dans cet exemple, c’est par la sensation, c’est le son suivi par un silence, le souffle et le bruit de l’ordinateur. Ce sont ces trois choses là avec lesquelles il travaille. Il n’est pas en train de montrer le mec qui descend de sa voiture, qui traverse la rue etc. Dans la scène de la douche dans Psycho de Hitchcock, c’est juste génial, si on regarde en détail comment elle commence : elle ferme la porte, elle se déplace dans la salle de bain, ensuite elle laisse tomber son peignoir, elle rentre dans la douche et elle tire le rideau, sauf que Hitchcock le fait en trois plans, il y a un plan où elle ferme la porte, elle traverse l’espace qui est entre la porte extérieure et la douche, là il coupe, ensuite il y a un plan sur le peignoir qui tombe, elle rentre dans la douche, on voit juste ses pieds et ensuite elle tire le rideau et puis on est avec elle dans la douche, exactement comme dans 2001, c’est la même chose. Et quand elle est dans la douche, pour la première fois, on entend sa respiration. On est passé d’un espace clos qui est un espace extérieur de la salle de bain d’où tout peut surgir et tout va surgir, à un espace de transition qui est un espace de pur mouvement, de pur déplacement sur un fragment de corps, et finalement on est avec elle dans la cabine spatiale comme dans 2001. Et ensuite il y a un basculement de l’axe, le rideau est tiré, le rideau devient comme un écran de projection et la chose arrive. On ne sait pas ce que c’est, on ne voit pas ce que c’est, c’est une espèce d’ombre qui arrive… C’est absolument génial parce que justement, ce ne sont pas des raccords, ce sont des rapports d’intensité sensori-moteurs comme dirait le camarade Deleuze, qui établissent des possibilités non seulement narratives, mais qui nous donnent la possibilité d’accès à sa propre inquiétude. Et le cinéma il est à cet endroit-là, il est nulle part ailleurs.

2001: L’odyssée de l’espace, 1968, Stanley Kubrick

AH: Pour G, j’avais « geste », « gros plan », El Greco » et « Godard ».

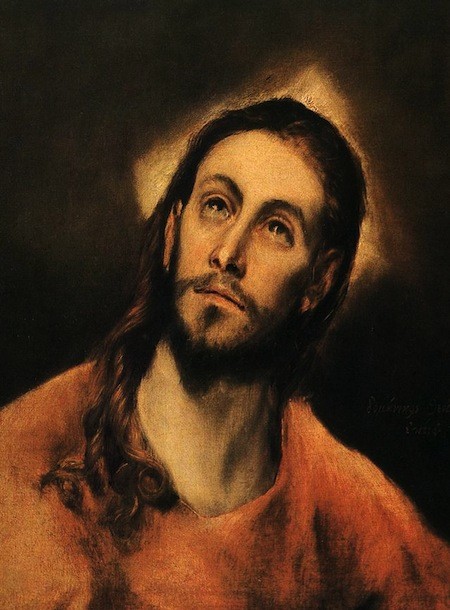

PG: Tout est bien. Quand j’ai vu Marc et qu’on avait décidé de faire Sombre ensemble, je lui dis qu’il il y a deux choses que je voulais qu’il fasse. D’abord qu’il regarde les tableaux du Greco, parce que dans Le Greco les yeux sont tout le temps révulsés, les yeux ont une sorte de révulsion tout à fait étonnante, il s regardent le ciel sans le regarder. Ce n’est pas du mysticisme c’est une sorte d’intensité de jouissance qui occupe les figures du Greco. Ils sont tous pris par la jouissance, et ça c’est absolument incroyable. Puis je lui ai demandé de regarder les dessins de Rodin, qui sont les plus belles choses que j’ai pu voir l’année dernière à Paris. Il y a eu une exposition sur les dessins de Rodin. Il a fait plus de 5000 dessins qui ont tous le même format, assez petits, avec une seule obsession : le corps des femmes dans des positions extrêmement pornographiques la plupart du temps, des poses de corps dépliés et dans cette sorte de répétition obsessionnelle dans le même format, de la même figure, qui essaye d’être saisie par le regard et le geste de Rodin. J’ai demandé à Marc de regarder ces deux choses et on a fait le film avec ça, après on en a plus reparlé, on a bu des coups et de la vodka, parce qu’il adore la vodka et on a fait le film. Mais le geste c’est très important pour le coup. Sacha Guitry avait fait des films sur les artistes de son époque et il y en a un sur Renoir qui est magnifique. Renoir fait de l’arthrose et il ne peut plus tenir le pinceau et c’est Jean Renoir qui est à coté de lui qui lui met les pinceaux, il attache les pinceaux avec des bandelettes, et Rodin il est tout petit, très âgé, ils ont tous des barbes et lui il est devant son bloc de marbre et il tape et il y a plein d’éclats de marbre dans sa barbe, il est dans une sorte d’ivresse, il ne regarde pas, on n’a pas besoin de regarder. Donc le geste est important, on n’accède pas aux choses si on est dans la besogne.

Christ 1590-1595, Le Greco

L’érotisme, vers 1900, Rodin

AH: Mais il faut être dans le geste pour filmer le geste : c’est dans les deux sens, cette rencontre des gestes.

PG: C’est très concret, comment on prend une caméra, comment on décide qu’une caméra est fabriquée, aujourd’hui avec les petites caméras, on a l’impression que les gens regardent dans une télé en filmant, ou sinon les caméras professionnelles c’est comme des charrues, ils ont deux gros machins et on a l’impression qu’ils conduisent un tracteur, c’est hallucinant, comment ils font pour cadrer comme ça ? Cadrer c’est avoir l’œil dévoré par l’image. Moi j’aime beaucoup quand la caméra est assez lourde, il y a une espèce d’effort physique à la fois pour la mettre sur l’épaule, la caméra 35 mm c’était quand même 27 kg. Mais l’énergie que ça demande, et l’énergie que ça demande d’opposer, l’énergie concrète de son propre corps que ça demande d’opposer au poids de la caméra, cela même donne accès au plan. C’est donc des choses très précises, ce ne sont pas des idées, c’est jamais des idées, ce sont des choses qui sont directement impliquées, traversées par le corps, avec le corps, dans le corps. Il n’y a pas de pensée active si ce n’est pas une pensée qui soit activée par le corps, sinon c’est désincarné, c’est nulle part. C’est pour ça que j’aime beaucoup Nietzsche par exemple, parce que justement c’est un philosophe pour qui le corps est au cœur de tout. Il avait tout le temps mal à la tête, il ne savait jamais où se mettre, il était toujours dans un endroit où c’était compliqué, il avait des migraines. C’est super important pour écrire quand on a mal à la tête, écrire avec le mal au ventre et à la tête, c’est super compliqué, et bien c’est fait avec le corps tout ça, c’est traversé par le corps, c’est pas une chose éthérée. Quand on vous demande sur votre personnage, votre sujet, ah ! je vais écrire un livre sur… on n’écrit pas des livre sur, c’est hallucinant comment toutes les questions ne sont pas posées au bon endroit. Ce sont des questions très précises, de marché et de pouvoir. Le corps c’est opaque, ça inspire, ça dort, ça ronfle, c’est fatigué, et c’est génial quand c’est fatigué et qu’on peut encore y aller. Quand on demande à Kubrick quelle est la chose la plus dure quand vous tournez, il dit c’est descendre de la voiture, et c’est tellement vrai 1 , on est là dans la bagnole, il fait bien, il fait chaud, on a un café, on a envie que ça dure longtemps, et puis ça s’arrête et là il faut descendre de la voiture et il y a 30 pokémons qui vous attendent et vous demandent ce qu’il faut faire aujourd’hui. Et bien voilà, il faut descendre de la voiture et puis quand on descend il faut vraiment descendre, il ne faut pas descendre en râlant, donc du coup, c’est vraiment des histoires de geste. C’est très important comment on rythme un plateau, comment on construit le film pour ensuite avancer dans le film, parce qu’il n’est pas abstrait le film, ce n’est pas un truc qu’on manipule avec des bouts de choses qu’on rassemble, ce n’est pas possible ça. Quand on voit Le miroir de Tarkovski, il est dans le film, il a attendu 6 mois que ses foutus sarrasins poussent parce qu’il avait un champ de sarrasin quand il était gamin. Il a reconstruit la maison de son enfance, il était dans le film, il marchait dans le film, il marchait avec sa mère qui tenait les deux enfants, c’est somptueux, c’est le plus beau film qu’on ait jamais fait Le miroir.

Le miroir, 1975, Andreï Tarkovski

AH: Il y avait Godard aussi.

PG: Godard c’est juste incroyable, un homme incroyable. Ce qu’il a pu traverser, ce qu’il a pu articuler à la fois dans le champ de la pensée et dans le champ du cinéma lui-même. C’est un homme que je ne connais pas personnellement, je l’ai rencontré une seule fois pour un projet, il était plutôt sympathique, mais quand on est avec Godard, c’est drôle on a l’impression que c’est pas vrai quand il parle « vous savez votre projet, je ne sais pas bien, si on va faire le projet, il faudrait voir, parce que si on voit pas on peut pas savoir, parce que dans savoir il y a voir, mais ça vous le savez ». On est là on mange des spaghettis. En même temps c’est génial parce qu’il peut articuler tout, prendre n’importe quoi, et en même temps il fait des films sublimes, des films d’une beauté, tout le temps, c’est la beauté de son instinct, c’est un grand, un immense cinéaste. Et puis j’ai revu des trucs, tout est génial, le début d’A bout de souffle, et Le mépris qu’il n’aime pas, mais c’est trop beau Le mépris, quand il arrive au début et l’image de Raoul Coutard, et la fin « C’est prêt monsieur Lang » et Lang qui arrive « alors qu’est ce que vous allez tourner ? Je vais tourner le retour d’Ulysse ». Il y a des moments où on est en désamour avec lui, il nous fait chier, mais plus je revois et plus je vois la force incroyable de cet homme, avec ce qu’il a été, avec sa connerie, tout quoi.

AH: Bon. Il me reste H pour « hypnose », I pour « inquiétude » et une tonne d’autres, M pour « Murnau ». Mais de toutes façons, il est tard, on n’arrivera pas à Z…

PG: Z c’est Zorro ! Quand j’étais petit j’ai adoré Zorro. Ça passait jeudi l’après-midi. C’était formidable, j’entendais le générique « Un cavalier qui surgit au bord de la nuit, court vers l’aventure au galop, son nom il le signale à la pointe de l’épée, d’un Z qui veut dire Zorro ! ». Je n’ai pas vu de films quand j’étais petit, j’en ai vu tardivement et le premier que j’avais vu c’était Les canons de Navaronne que j’ai adoré. J’ai un drôle de rapport avec la cinéphilie…

QUESTIONS DU PUBLIC

Q. Les producteurs quand vous leur expliquez votre manière de tourner, ils deviennent tout blanc non ?

PG: J’ai deux productrices maintenant. Catherine Jacques qui a produit mes longs métrages, hier je lui rendais hommage parce que je pense vraiment que sans elle je n’aurais pas pu faire tout ça. Les deux premiers jours de tournage de Sombre, je voulais qu’on tourne deux diaphs en dessous de l’exposition, on tournait et la cellule marquait « error », donc la pellicule était atteinte. Je ne voulais pas qu’elle ne le soit pas, je voulais qu’on ne puisse pas faire autre chose que d’être dans ce voile de l’image. Et le deuxième jour de tournage, on a reçu une lettre du laboratoire, disant qu’il fallait arrêter le tournage et de faire jouer les assurances parce que la pellicule était voilée, et Catherine me demande qu’est-ce qui se passe. En fait c’était l’étalonneur qui disait ça, celui qui tirait les rushes, et il s’évertuait à tirer deux diaphs pour récupérer, mais c’était débile, il fallait juste tirer deux diaphs en dessous, alors effectivement on ne voyait pas grand chose. Ça s’appelait Sombre ! Il pouvait s’en douter, il suffisait qu’il lise le bon de tirage. Donc l’image était atroce. Et il y avait Annick Lemonnier qui était là, elle était là dès le début, c’est pour ça que c’est une histoire d’amour le cinéma, « Love Streams » (en référence au film de Cassavetes). Donc ils sont partis à Paris, on a viré l’étalonneur et ensuite on a tiré, et Catherine m’a demandé si j’étais sûr de mon coup et j’ai dit qu’en tout cas c’est l’image que je veux pour ce film. Elle a dit « Ok, vas-y. » Si j’étais tombé sur un producteur qui n’avait pas eu tout de suite confiance en moi, parce que c’était mon premier long métrage et que je n’avais pas fait de fiction avant, le film se serait arrêté.

Q: Votre idée de filmer avec cette histoire de flux, comment ça s’organise sur le plateau ? Et est ce que vous cadrez ?

PG: Oui je cadre, sinon ça ne serait pas possible. J’ai cadré pour Sombre et La vie nouvelle et pour Un lac j’ai aussi fait la lumière. Cadrer c’est être dans le film, en plus il n’y a jamais d’images sur le plateau, je ne supporte pas qu’il y ait un moniteur et que les gens le regardent en mangeant des sandwiches et en attendant qu’un plan se prépare. C’est atroce un plateau de cinéma, la plupart du temps tout le monde s’emmerde, ils mettent 20 ans à mettre 3 ampoules et après ils mettent des volets partout, on ne peut plus bouger, c’est infernal. Il faut tout bazarder. Et après on est dans son rythme et c’est très concret, le flux est très concret.

Q. (Maurice Dantec). Bonjour Philippe Grandrieux, en fait je ne veux vous poser aucune question. Je suis écrivain et j’ai été frappé par les mots que vous avez utilisés, précisément par ce que vous n’avez pas utilisé les mots du cinéma, vous avez utilisez les mots du langage et de la parole. Vous avez en particulier fait référence à Deleuze, ce qui m’a beaucoup touché. Vous avez parlé du corps sans organes, d’intensité affective, vous avez parlé de flux, vous avez cité Antonin Artaud, et honnêtement, j’avais l’impression d’être dans un univers parallèle. D’habitude quand j’entends parler les cinéastes, quoi que ça ne soit pas très souvent, on parle de cadre, d’image, d’acteur, et là vous avez parlé d’énergie, j’ai même cru à un moment donné parler d’état psychique et je voulais vous en remercier. Vous me connaissez en fait…

PH: J’ai l’impression de vous connaître, mais j’avais complètement oublié que vous étiez à Montréal, vous le reconnaissez j’imagine c’est Maurice Dantec…

MD: Le fait que vous ayez pu, en l’espace d’une heure et demie, faire une véritable anthropologie du cinéma sans passer par les fourches caudines de ce que ce monsieur appelait “producteurs”, ça a été un moment intense et le fait que justement, que vous ayez mis le langage, la parole, le souffle au centre de votre conception, et ça m’a frappé, aussi, le nombre de fois que vous avez utilisé le mot corps, le mot présence. Vous être probablement le seul cinéaste qui existe aujourd’hui et merci à vous.

PG: Merci beaucoup Maurice.

Q: J’ai 82 ans, j’ai vu beaucoup de choses, vous vous avez, je ne sais pas, 40 ans. (Non non je suis beaucoup plus vieux que ça, c’est le cinéma, c’est une affaire de vampires donc je suis sans âge (rires) ). C’est la première fois que je vous entends, j’ai vu seulement Sombre 3 fois, ça m’a absolument époustouflé, vous avez rencontré Godard une fois, moi je l’ai rencontré très souvent quand il est venu à Montréal, ainsi qu’avec Langlois et moi mon cinéaste c’était Vigo. Quand vous dites que vous êtes dans le cinéma et pas à l’extérieur, ça me rappelle une chose que je disais souvent à mes élèves par rapport à la forme, je citais Hugo qui disait que la forme, c’est le fond qui fait surface. Et je dirais un peu comme vous que l’informe devient la forme. Je m’appelle Antonin comme Artaud, et tous les gens que vous citez c’est des gens qui sont proches de moi. Cassavetes, je n’ai jamais joui autant au cinéma, qu’avec Cassavetes. Bref, votre cinéma et vous, me faites penser qu’en fait, c‘est ça le cinéma. Cette rencontre, pour moi, ça restera longtemps.

PG: Je vous remercie monsieur, infiniment.

Transcription de la classe de maitre par Serge Abiaad.

Notes

- Ce serait une phrase de Spielberg, rapportée par Kubrick ↩