Exercices de captures

J’ai fréquenté à deux reprises les Giornate del Cinema Muto à Pordenone, en Italie, et j’en garde des souvenirs encore très vifs. L’an dernier, pandémie oblige, le Festival avait décidé d’opter — comme la majorité des festivals de la planète — pour une formule en ligne (très efficace, simple et élégante, festive même, avec des fenêtres de visionnement de 24 h, des places virtuelles assignées, des présentations toujours fines et pertinentes). Les responsables du Festival ont décidé de réactiver l’expérience cette année (leur 40e édition), tout en offrant une version « On site » pour ceux qui avaient la chance de pouvoir se déplacer en salle. Même en étant privés de la chaleur du lieu, de la présence des musiciens qui accompagnent les films, du réconfort des Spritz entre les séances, de la convivialité de l’accueil, la possibilité d’avoir accès à cette magnifique sélection de films muets nouvellement restaurés par des archives cinématographiques du monde entier avait quelque chose de terriblement précieux.

C’est au cours de ces visionnements que j’ai décidé d’effectuer un certain nombre de captures d’écran, me disant qu’elles pourraient devenir la charpente d’un texte qui, tout en me déchargeant de la tâche de produire un compte rendu du festival, me permettait de témoigner de mon contact avec ces œuvres. Je réalisais en même temps, ce faisant, que je transformais en activité consciente, volontaire, mais surtout prospective (plutôt que rétrospective) ce réflexe que j’avais commencé à adopter il y a quelques années : celui de tirer des clichés (quand cela était possible) au cours de mes visionnements domestiques (j’aurais pu écrire domestiqués). En revoyant ces captures d’écrans des films vus durant les Giornate, j’ai décidé de les monter, de les arranger, de les accompagner d’une sorte de légende affective. Mais l’exercice m’a aussi amené à réfléchir, de façon plus générale, à ce que je fais quand je capture une image.

***

Visionner un film sur son ordinateur offre ce privilège de pouvoir tendre le bout des doigts nonchalamment sur le clavier pour activer en un command+shift+3 une capture d’écran du film que nous sommes en train de regarder 1 . Au bas, à la droite de l’écran, du coin de l’œil qui continue de suivre le déroulement du film, on aperçoit la petite vignette de cet instant que l’action de nos doigts a happé, miniaturisé, suspendu quelques instants avant de disparaître derrières ces paravents que forment les quelques fenêtres ouvertes sur notre bureau : cette image vient s’empiler sagement sur notre bureau par-dessus toutes les autres images arrachées au corps principal du film (et de tous les films que je visionne), et ne se distinguant de cette masse incalculable de photogrammes qui le composent que par ce principe, arbitraire, qu’elle a été sélectionnée, qu’elle a été collectionnée, qu’on pourra y revenir dans une heure, demain, un mois, jamais.

Cette pratique singulière de la capture d’écran est au fond très récente, même si elle revêt l’apparence trompeuse de pratiques plus anciennes. Cette façon de capturer l’écran qui me capture, cette réciprocité instantanée du regard (« on s’est bien vus, toi et moi »), c’est bien entendu ce qui cristallise notre expérience des films. Nous allons, cinéphiliquement, au cinéma, pour faire le plein de souvenirs de tels moments singuliers, chacun·e les siens. Plusieurs ont décrit la capacité qu’ont les films à produire ces sortes de « stases », ces impressions, qui sont aussi des mises à l’arrêt, des interruptions, par nous, pour nous, en nous, du flux du film, comme si ce plan, cet instant, venait s’imprimer grâce à je ne sais quel principe de persistance, à la fois rétinien, cognitif et affectif, et se loger dans un repli de notre mémoire — parfois pour y disparaître, mais aussi parfois pour y rester pendant des décennies, une vie entière. Ces stases sont aussi des extases qui font que nous sortons hors de ce soi domestiqué, docile et banalement absorbé du spectateur ordinaire (qui n’est que rarement pénétré), pour transplanter hors du film quelque chose de sa vie qui soudain ne lui appartient plus et qui se greffe à nous : corps étranger devenu notre propre.

On pourrait — en se prêtant à une petite archéologie expéditive du phénomène — dire que cette pratique de la capture mémorielle, essentiellement subjective et individuelle, a migré à une époque dans le champ académique, à travers une sorte d’absolutisation du photogramme (le film à l’arrêt, mis en demeure). Le photogramme est la condition de possibilité, selon Roland Barthes, de l’exercice de l’analyse (ses remarques sur des photogrammes d’Ivan le Terrible de Sergueï Eisenstein, 1944, par exemple 2 ). On ne peut pas décrire un film autrement (ça bouge trop vite). Cette idée culminera avec les délirantes et géniales découpes anatomiques, plan par plan, de séquences de The Birds (1963, Alfred Hitchcock) et de North by Northwest (1959), proposées par Raymond Bellour qui, en quelques planches d’images, cherchait à fixer, comme les pattes d’une araignée ou les ailes d’un papillon, l’objet inépuisable de sa fascination sur la table de dissection du sémiologue, troquant la casquette trouée du cinéphile sensible pour le sarrau de l’objectivité du formaliste. Ce n’est alors plus (comme chez Barthes encore) l’arrêt sur image singulier, mais la planche contact, l’image en série qui cherche à retrouver la sensation de la séquence.

Extrait de Raymond Bellour, L’analyse du film, Paris, Calmann-Levy, 1979.

La pratique de la capture que je cherche à décrire présuppose, on s’entend, une simplification outrancière de l’appareillage de capture — depuis l’époque où Bellour devait, je suppose, photographier des séries de photogrammes de pellicule de film 35 mm. La capture se réduit, cinquante ans plus tard, à une simple opération digitale (au sens numérique et tactile) qui ne dure qu’une fraction de seconde. Faire des captures devient la chose la plus facile, la plus gratuite et platement démocratique du monde. Parfois, cette pratique prend la forme de l’art. On la retrouve dans l’incroyable série DSL d’Éric Rondepierre, qui s’est simplement appliqué à capturer au fil de ses propres visionnements de films ces moments de superbes aberrations chromatiques et figurales qu’engendre une congestion du flux numérique, ces moments de confusion dans la compression que tout le monde connaît et que peu prennent la peine d’enregistrer.

DSL 27 (Eric Rondepierre, Tirage argentique sous Diasec, 2015)

DSL 14 (Eric Rondepierre, tirage argentique sous Diasec, 2010)

On la retrouve aussi sur cette page à la mode sur Facebook autour de 2007-2008 (même si des sursauts d’activité s’animent de temps en temps), le « Amazing Screencap Challenge », où il s’agissait de mettre au défi une communauté de zinzins rassemblés autour d’une capture d’écran souvent indiscernable (un gros plan d’un orteil, un pan de mur, un stationnement) et dont il s’agissait de deviner la source.

Le jeu auquel je me livre trouve ses conditions de possibilité au confluent de tout cela. Par rapport à la saisie « cinéphilique » (appelons-la « pure »), spontanée, et la fixation obsessive de l’analyste appareillé, le visionnement sur ordinateur décuple les capacités de « collectionnement » et les possibilités de partage sur les réseaux sociaux, dans l’immédiateté du visionnement (« j’ai vu ça, ça m’a marqué »). Il possède à la fois le caractère inattendu et spontané de la reconnaissance cinéphilique, suppose une interface technique qui saisit ce qui nous a arrêtés et qu’on désire mettre à l’arrêt (retrouver le film en niant son mouvement). Mon exercice tend toutefois à déléguer à la machine, au commis de bureau de l’ordinateur, le soin de stocker mes impressions. Souvent peu de traces demeurent des films eux-mêmes, une fois visionnés (c’est une différence marquée avec l’expérience de la salle) et de toutes ces captures d’écran effectuées en cours de visionnement, peu me reviennent en mémoire. Comme s’il m’est souvent impossible de me souvenir de ce dont je voulais me souvenir à l’instant où j’avais tendu les doigts pour saisir « l’occasion ». Il m’arrive donc parfois, des semaines, des mois plus tard, de tomber sur une image intitulée « Capture d’écran, le 2021-10-06 à 22.35.57 » et qui renvoie à une expérience de visionnement oblitérée de ma conscience. Je ne sais plus à quelle séance de film cette image appartient. Elle existe, soudain, pour elle-même. Inquiétante et familière. Parfois, en creusant un peu, la trame revient, la capture devient aide-mémoire, découvrant un film, par ce fil ténu, que j’avais entre temps enterré en moi. Ces captures sont des curiosités, des saillies, autour desquelles je me plais parfois à broder quelques notes. Parfois, l’image est pensée isolément ; parfois, elle appelle la série, la mise en récit, le photomontage. Pour preuve, ces quelques images-instants, tirées de films glanés durant les Giornate. Je n’ai pas suivi de plan, me laissant plutôt guider par le hasard des captures et le désir d’écriture qu’elles faisaient naître.

***

Ce qui me frappe dans cette image — on est, je crois, dans la salle d’essayage d’un costumier de cinéma —, c’est le flou de l’avant-plan, cette lumière qui brûle sur la gauche et inonde la coiffure de la modiste sur la gauche, ainsi que l’air amusé des deux couturières à l’arrière-plan, dont on ne sait si elles rigolent à cet instant de la caméra qui tourne et les capte sans qu’elles soient le sujet de l’image ou de l’air renfrogné de celle qui est l’objet de tant d’attention, dans sa blancheur gainée. On est en Italie, à Turin. La langue doit être belle, dans le froissement des tissus et la précision des gestes anciens. Ça doit sentir, ne me demandez pas pourquoi, la naphtaline et le géranium.

J’oublie le nom de ce personnage d’idiot grotesque — ces cauchemars inventés par Daumier que le cinéma muet a usiné par dizaine —, reconnaissable à cette raie de deux pouces séparant ses cheveux en plein milieu du crâne (on le voit mal sur cette image). Je suis fasciné par le baroque empesé du décor et les yeux révulsés du pauvre type qui, pour l’anecdote, vient de fumer une dose fameuse d’opium (une tante, revenue de Chine, exhibant ses trésors, avait sorti une fine pipe que le pauvre type avait bourrée et allumée, le plongeant dans un vertige d’hallucinations épouvantables). Je retiens cet air hébété, les mains aplaties, les yeux blancs, dans la lourdeur des fioritures et du parfum asphyxiant des fleurs.

***

Je retrouve trois images, prises à trois moments différents, de cet étonnant western australien de 1920, dont l’intrigue a complètement fui ma mémoire.

Il y a dans cette image un jeu d’ombre jeté sur le visage et cernant cette nuque tendue qui me trouble, tout autant que l’attitude lasse de la jeune femme nimbée de bleu, l’œil fixant le vide. Et malgré la feuille d’arbre pendue au-dessus de la tête, je note que l’avant-plan (l’espace de la star) et l’arrière-plan (l’espace de la nature) semblent dans cette image parfaitement irréconciliables. Cette image a plus de cent ans, mais la présence de cette femme a quelque chose de follement moderne et d’incarné.

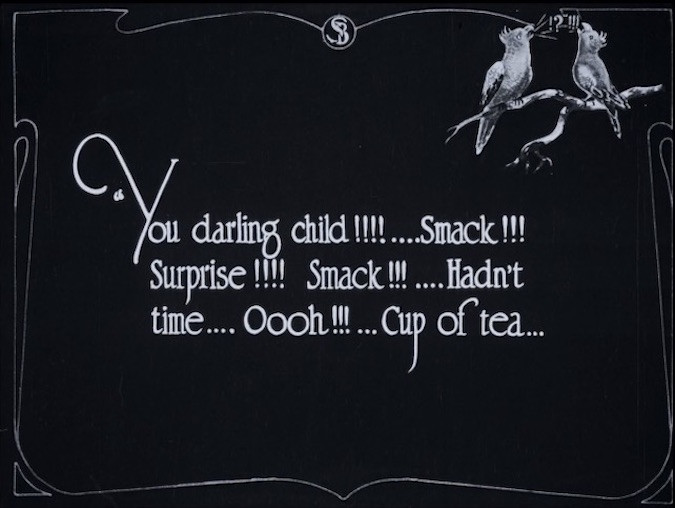

Les cartons des films muets sont souvent des bijoux, regorgeant de choses que l’œil omet en les réduisant à leur pure fonction d’information ou de médiation de la parole. Prenons cet exemple, qui témoigne de la générosité et de l’inventivité de la scénariste et des petites mains qui l’ont confectionné. Il aura fallu 18 points de suspension, 17 points d’exclamation, trois onomatopées inusitées (« Smack ! » et « Oooh ! ») et tout un attirail de guirlandes typographiques pour traduire l’enthousiasme de cette scène de retrouvailles familiales et généreuses. On notera par ailleurs cette ironique présence des deux cacatoès (merci Louis), dans la bordure décorative de l’image, qui caquètent en singeant les exclamations du texte principal.

Je ne sais si c’est le fait de la capture numérique, mais ces deux silhouettes semblent tout droit sorties d’un film en papier découpé de Lotte Reiniger, avec cette arche noire encadrant trop parfaitement leur face-à-face, au bord de cette lagune. Quelque chose de beau et de solennel caractérise la posture de la femme, alors que le genou plié et la moue qu’on imagine charmeuse du type qu’on soupçonne par ailleurs chauve lui donnent des airs de petit joueur malhonnête. Le film a pour titre, ça me revient, The Man from Kangaroo (1920).

***

Les enfants (et c’est souvent le cas dans le cinéma muet) sont des encombrements, désagréables, hurlant, brisant tout. Ces trois enfants-ci, par une série de rebondissements, se retrouvent sous la responsabilité de Charles Ray qui, pour les apaiser, décide de leur préparer, l’œil fou, du « Toffy ». Le gag, on l’imagine, devient vite collant avant de tomber comme une brique dans le ventre des bambins, qui ne cesseront dès lors de se lamenter. Si les plus vieux (au centre) visiblement, ont l’âge de jouer la comédie, le plus petit — on le voit dans ses yeux — a clairement subi des privations inimaginables pour que le réalisateur obtienne ces pleurs désespérés tout au long du tournage. On voit bien ici l’expression de ce sadisme fondamental du cinéma qui trouve dans le spectacle de la douleur des ressorts comiques infinis. Ce que la capture impose à mon regard, toutefois, c’est l’excès de dentelle, de soie, de velours, dans les tenues de ces enfants affligés de coliques.

***

Fool’s Paradise de Cecil B. DeMille, 1921.

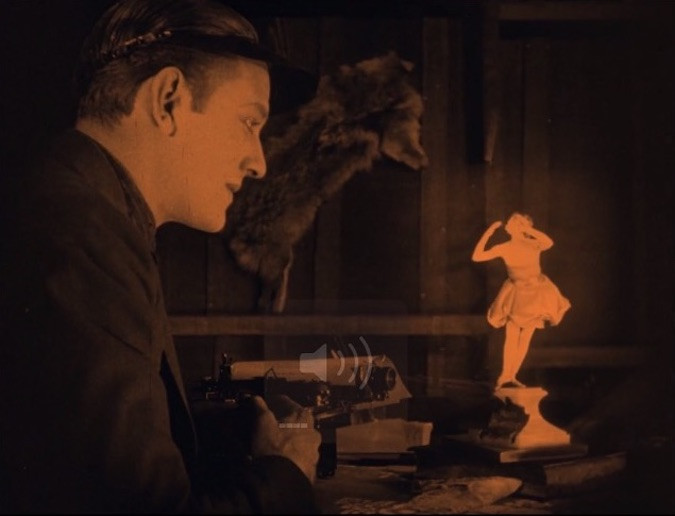

Je retrouve dans mes piles d’images ces deux surimpressions/incrustations qui exposent l’une des polarités de ce film fou : l’obsession du protagoniste pour une danseuse française, d’une part (je ne me souviens plus pourquoi il a besoin de cette visière de petit banquier),la cécité progressive qui l’afflige, représentée ici par une main velue, griffue, qui lui arrache littéralement la vue (le film multipliera les figurations de la non-voyance sous la forme de voile tombé, flou, éclair aveuglant).

Je remarque que pour exprimer la force du fantasme ou la violence de la souffrance, un artifice technique (simple, mais efficace) est nécessaire, comme pour bien marquer l’extraordinaire du représenté, et, au fond, la présence d’une expérience intérieure qui ne se livre pas si aisément à la représentation. Et comme me le faisait remarquer Marie, je la cite : « c’est le contraste entre la figurine, évoquant le rapport entre Pygmalion et Galatée, et l’animal patte velue qui est fascinant ».

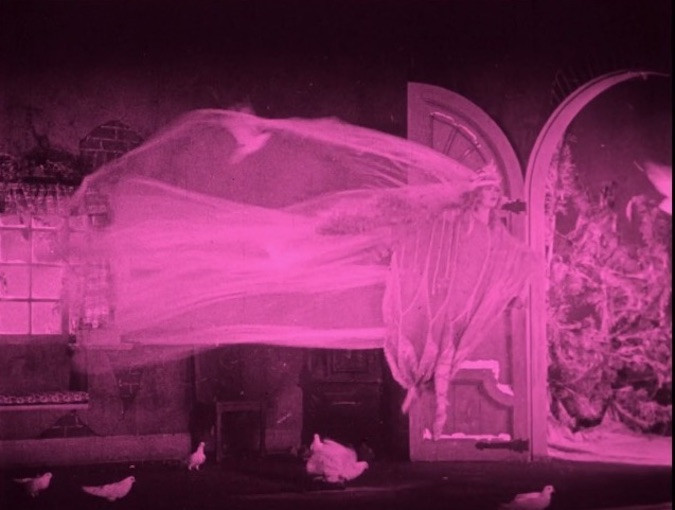

En brassant encore mes captures, je réalise qu’il existe une autre polarité qui m’avait échappé dans ce film, celle qui oppose la Reine des glaces (notre danseuse française) et (appelons-la) la Reine pyromane, qui brûle la maison où elle a cru un moment qu’elle serait heureuse. Alors me voilà obsédé par le tableau comparé de ces deux scènes, le rose diaphane de l’un, l’orange terreux de l’autre ; les colombes virevoltant sur scène et les flammes rongeant les rideaux, le bois.

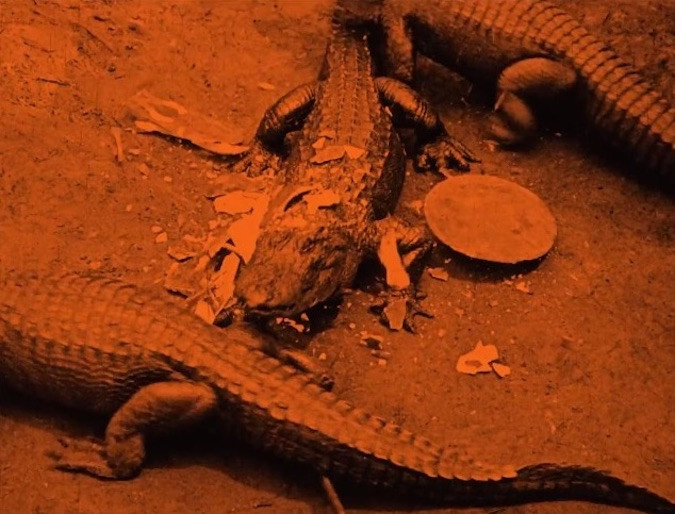

Je retrouve également dans ma pile un moment particulièrement palpitant, plus loin dans le film, où une femme lance un vase sur la tête d’un crocodile. Je ne sais pas combien de vases ont dû être lancés sur la gueule de la bête pour obtenir le résultat voulu, mais je soupçonne un plaisir malsain de la part de ces gens de studios à vouloir multiplier les prises, au point de provoquer une révolte (on le voit à l’image) qui dut prendre des semaines à mater.

Singularité de la production coréenne d’après-guerre : pour des raisons économiques et culturelles, on se remit à y faire des films muets qui étaient accompagnés par un « byeonsa » (benshi ou bonimenteur) dont l’art oratoire était très prisé et indispensable à la compréhension des films (les metteurs en scène, de toute évidence, réalisaient leur film en sachant qu’il serait accompagné d’un commentaire explicatif).

Ces trois images tirées de l’un de ces films sont tout un monde.

La copie du film ayant survécu est en 16 mm, rayée, un peu délavée. Je me souviens de l’adieu que fait le garçon à sa maîtresse d’école à la station de train, mais je demeure confus quant aux contextes des deux plans suivants, qui ont un caractère inquiétant et mystérieux. Cette lame qui fait semblant de s’enfoncer dans le ventre, était-ce un flashback, un reenactment ? Je ne sais pas non plus à quoi pense ce Monsieur qui me regarde ni sa femme, qui a préféré se cacher le visage derrière un livre, en signe de respect, de honte, d’humilité. Et je ne sais pourquoi, deux jours plus tard, j’ai cru retrouver ce même regard, dans cette série de films produits par la compagnie Vitagraph, rassemblés sous le thème du « japonisme ».

Ce petit corps, en 1910, que comprenait-il de ce qui se jouait devant lui ? Toute cette agitation, ce bruit, ce désordre. Et ces gens qui devaient sans doute lui demander de ne pas regarder vers la caméra alors que tous les yeux de la caméra étaient braqués sur lui. A-t-il jamais vu ce film, ce petit bonhomme, quel âge avait-il quand il est mort, et pourquoi me sens-je en droit de penser que c’était sa seule présence à l’écran, et peut-être une des seules traces qui nous ait été transmise qui témoigne de son existence, qui nous regarde, de si loin, et que je suis le seul à avoir remarqué ?

Maciste all’inferno est un des derniers films de cette série proto-fasciste mettant en scène le célèbre homme fort, Bartolomeo Pagano (avant que la franchise ne renaisse dans les années 1950). Le film est sorti en 1925. Pour figurer l’arrivée des puissances du mal sur la ville, on agite une pieuvre, symbole de la ruse, mais aussi du monstrueux, dont les tentacules en caoutchouc vont pénétrer les orifices et les âmes des faibles, au cœur de la nuit. Mais cette pieuvre est aussi en gloire, avec cette auréole qui la porte, comme un soleil noir. Parousie inversée où le poulpe recouvre de sa masse gélatineuse et informe la vie terrestre, sous le regard fasciné des gérants d’estrade des ténèbres, cornus, velus, tout de cuir peu vêtus.

L’enfer a, d’un certain côté, des allures de grand guignol, comme peut l’être rétrospectivement le gouvernement fasciste de Mussolini (on est trois ans après la marche sur Rome et la tendance dictatoriale du Duce est bien enracinée), mais a aussi des allures bien réelles de fin du monde. Maciste all’inferno — grande influence sur le Fellini du Satiricon et Juliette des esprits — multiplie les scènes de foules où des masses agglutinées dans la sueur, le feu et la pilosité se plient à des géométries d’une folle invention. Cherchant à renouer — comme le veut le fascisme — avec la grandeur de la nation et de la tradition littéraire (Dante pour simplifier), le film libère aussi à son insu les puissances de ses cauchemars torturés.

Je regarde longuement ces deux images.

Cet intertitre généreusement orné de figures serpentines et qui nous rend si admiratifs de la typographie italienne des années 1920, suivi de ce plan où se lit à gauche l’orgueil barbouillé du cocu (encore plus ridicule avec ses boucles, ses cornes, son nez, son poil de poitrine postiche se perdant dans la pilosité de sa jupe), à droite, l’impétuosité frondeuse et brulante de désir de celle qui arbore, au bas du ventre, la figure en strass d’un animal qui louche (un bouc, une gazelle). J’admire la position des doigts et le jeu étudié des ongles. Le maquillage. Tout ce sérieux. Je compare les courbes du nez et me demande qui était chargé d’animer la fumée sortant de l’amphore en carton à droite. Trois secondes plus tard, ces deux-là étaient-ils pliés en deux, morts de rire ?

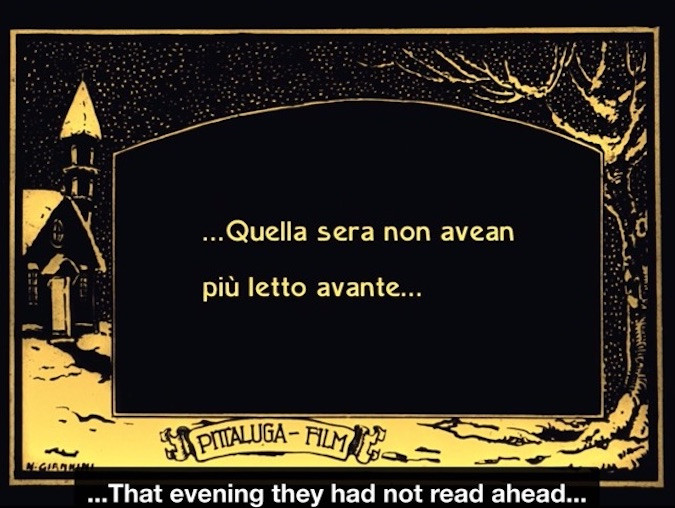

À première vue, on n’est pas chez Dante dans cette scène exotico-érotique. Et pourtant. Quiconque n’a pas une familiarité avec le chant V de l’Enfer passera forcément à côté de l’humour féroce de l’intertitre et son clin d’œil au fameux récit de Paolo et Francesca, lisant amoureusement les récits de Lancelot du Lac et se laissant emporter par le désir (Maciste couche avec une des reines des enfers, certes, mais personne ne lisait un bouquin au plan précédent). L’intertitre est cocasse parce qu’il est en même temps un voile, un écran, une censure, une ellipse, un jeu d’esprit complice, un décalage. Il dit ce qu’on est censé imaginer (une folle scène de copulation macho), avant de nous livrer l’après-coup (la femme cherchant si l’hors champ pourra venir la faire jouir, faute d’avoir été satisfaite par la brute velue qui ronfle sous ses doigts). J’aime le jeu des ongles disposés avec soin sur la toison grasse et, dans l’arrière-plan, cette forme qui rappelle l’ondoyant des tentacules aperçus plus haut, mais peut aussi avoir l’air de deux yeux monstrueux, un peu voyeurs. Bien sûr, ce qui frappe aussi, c’est le talent qu’avaient les actrices du muet (moins les acteurs, surtout les actrices) de jouer avec le blanc de leurs yeux (une remarque que Labarthe faisait à propos du jeu d’acteur de Léaud).

Je ne me souviens plus si la mélancolie de ce regard dure plus de deux secondes dans cette scène, mais ici, comme ça, elle durera désormais une éternité.

***

Cette capture d’écran, comme bien d’autres parmi celles que j’ai étalées ici, est clivée : elle n’est d’un côté que fiction, pure création imaginaire, figurant une sorte de monde impossible, conte de fées, réalité folle. De l’autre, cette capture peut se lire comme une photo de plateau que l’on peut se plaire à fictionnaliser : elle rappelle un studio, des techniciens, du carton-pâte, l’odeur de la colle, de la sueur, l’inconfort de ces costumes et de ces prothèses ridicules, des fous rires sûrement, une camaraderie, des grivoiseries. Elle évoque aussi le contrechamp de l’histoire, l’Europe cheminant inéluctablement vers le gouffre, les camps, les trahisons, la conquête de la Libye, les voix assourdissantes à la radio, la haine et les parades arrogantes de ceux qui se sont crus un temps invincibles. Alors dès qu’on aura dit « coupé », tout cela reprendra ses droits sur ce plateau, le temps se remettra en marche, la catastrophe poursuivra son travail, en coulisses, à leur insu.

Cette image, prise ainsi, nous rappelle aussi cette évidence à laquelle, périodiquement, il est bon de se confronter, en en prenant pleinement acte : que tous ces gens sont morts, que tout cela a près de cent ans, que ce regard qui s’échappe dans le hors champ — ce moment distrait ou n’habitant plus son rôle elle pensait à ses enfants, son amant, sa vertèbre coincée, son enfance malheureuse — n’a pas pu la dispenser de cette banale, stupide fatalité de sa propre finitude. Je ressens soudain tout le poids de ce contact avec cette fraction de seconde de vie, que personne avant moi n’avait peut-être remarqué, et qui se trouve soudain épinglé, éternisé par mon regard, par un simple geste du doigt. Pour rien.

Je ne sais pas ce que je fais quand je fais une capture d’écran, à quel désir cela répond, à quelle pulsion, quel tic nerveux, quel caprice ? Est-ce pour happer l’inusité, être sûr de le retenir, afin de faire exister cet étonnant, pour qu’il s’incarne — et l’étonnant est potentiellement à chaque instant de tout film —, pour qu’il soit emmagasiné dans cette réserve froide, sans fond et sans mémoire, de mon disque d’ordinateur, en sursis. Puisque la capture d’écran peut devenir un objet d’écriture singulier. Qu’un des intérêts, au final, de la capture d’écran, pourrait être ces textes qu’elle fait refluer, l’expérience des images qu’elle mobilise à travers ces mots qui ne cherchent au final qu’à démultiplier (dans l’œil du lecteur), les points de vibration et de plaisir : celui d’être, pleinement, radicalement, devant l’image.

Films cités :

Cenerentola (A Modern Cinderella) (Eleuterio Rodolgi, Italie, 1913)

Bigorno fume l’opium (Roméo Bosetti, France, 1914)

The Man from Kangaroo (Wilfred Lucas, Australie, 1920)

An Old Fashioned Boy (Jerome Storm, États-Unis, 1920)

Fool’s Paradise (Cecil B. De Mille, États-Unis, 1921)

Geomsa-Wa Yeoseonsaeng (A public prosecutor and a teacher) (Dae-Ryong Yoon, Corée du sud, 1948)

Ito the Beggar Boy (Vitagraph, États-Unis, 1910)

Maciste all’inferno (Guido Brignone, Italie, 1926)

Notes

- Je ne parlerai pas ici de tous les cas où notre capture est frustrée par un logiciel anti-pirate, qui métamorphose nos prises d’images en de mornes monochromes noirs. ↩

- Roland Barthes, « Le troisième sens. Notes de recherches sur quelques photogrammes de S.M. Eisenstein », Cahiers du cinéma, 1970, repris dans L’obvie et l’obtus, Essais critiques III, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Tel quel », 1982 ↩