Enclore l’icône classique hollywoodienne

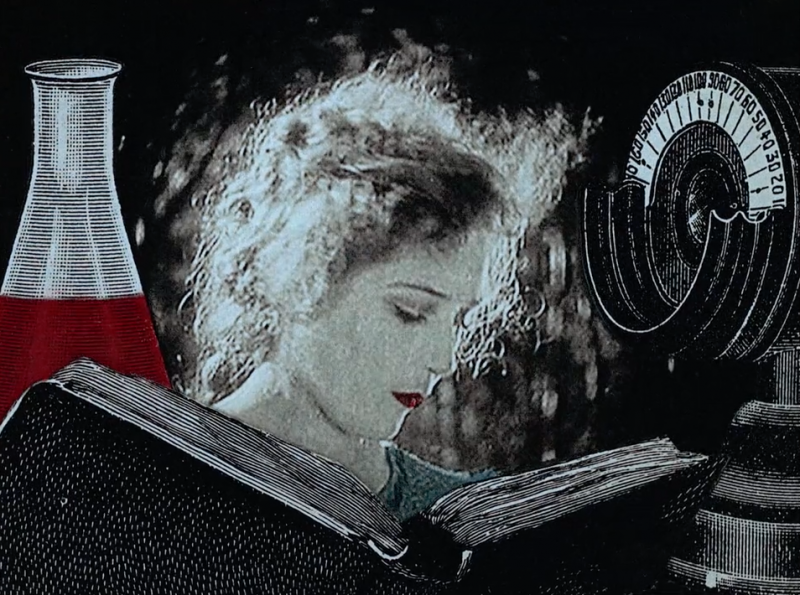

Lorsque nous découvrons les derniers travaux de Stacey Steers que sont Phantom Canyon (2006), Night Hunter (2011) et Edge of Alchemy (2017) – trois courts-métrages qui ont pris place récemment au sein d’installations après avoir été projetés en salle 1 –, nous pénétrons immédiatement dans un univers particulier, entre l’iconographie des gravures du XVIIIème ou du XIXème et les collages de Max Ernst. Dans ces décors mobiles, constitués, par collages et découpages, de multiples fragments de papiers (nous rappelant certains travaux de Lewis Klahr ou le Fast Film de Virgil Widrich 2 ), Lilian Gish, Mary Pickford et Janet Gaynor (provenant d’images tournées principalement par D. W. Griffith ou par Victor Sjöström 3 ) y côtoient serpents, chauve-souris, papillons, insectes ou végétaux en tous genres, dans un dédale d’escaliers, de couloirs et de souterrains. Cette petite trilogie nous donne l’impression de feuilleter simultanément les photographies des grandes divas du cinéma muet des années 1920 (partiellement recolorisées : leurs lèvres sont parfois peintes ou le col de leurs robes rougis), et les planches encyclopédiques ou les gravures d’un autre siècle.

Outre un héritage surréaliste évident (dans la pratique du collage ou dans l’établissement d’un monde onirique reposant sur des associations inattendues, et, plus particulièrement, avec l’omniprésence des insectes 4 ), une filiation plus subtile peut venir à l’esprit. Unissant elles aussi le corps classique hollywoodien (un corps ici aussi exclusivement féminin) à toute une série d’images ou d’objets hétéroclites, les célèbres boîtes (sculptures, assemblages, collages, constructions, mémoriaux – les termes ne manquent pas pour qualifier ces travaux), construites par Joseph Cornell entre les années 30 et les années 50 proposent en effet une semblable réunion d’images ou d’objets composites. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un montage proprement cinématographique mais d’une « mise en espace », nous y retrouvons le corps classique (des années 1940 cette fois-ci) au sein d’écrins en bois de taille réduite et dans lesquelles (du moins pour la série qui nous intéresse ici), des photographies de Lauren Bacall ou de Greta Garbo sont associées à des fragments de verres ou de miroirs, des coquillages, des dés à coudre, des papillons, ou de petites sphères de bois.

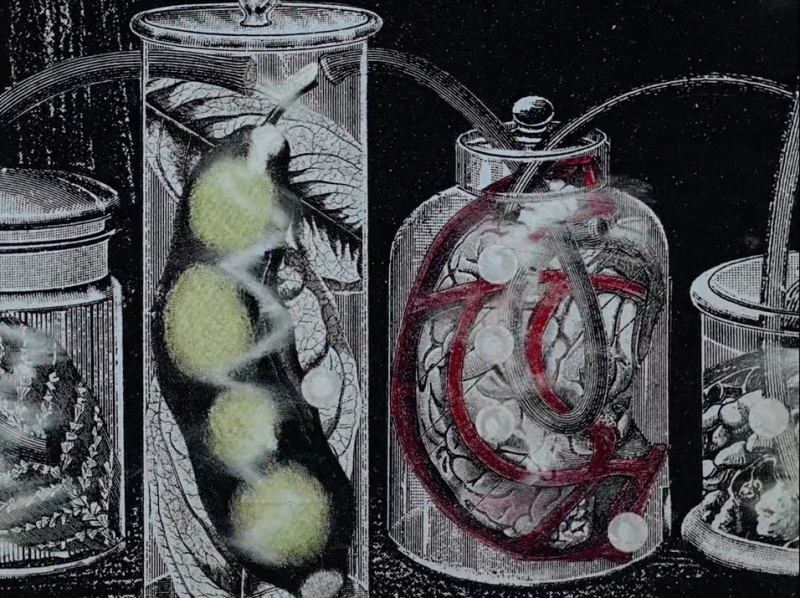

Ces réagencements donnent alors, à plus d’un demi-siècle d’écart, l’impression d’une démarche similaire fondée sur la réunion d’objets glanés au fil du temps, ciselés et agencés minutieusement, et proposant chacun une réanimation cinématographique ou un réagencement des icônes de l’Âge d’or hollywoodien. Ces deux collections d’images, l’une animée, l’autre fixe (notons toutefois que certaines des installations de Cornell peuvent entrer en mouvement, et c’est le cas pour celle qui focalise ici notre attention : Penny Arcade Portrait of Lauren Bacall 5 ), apparaissent comme une transposition ou une reprise des propriétés, dans cette logique accumulative et collectionniste, des cabinets de curiosité. Nous verrons comment les œuvres de Stacey Steers nous permettent de relire à rebours les agencements de Joseph Cornell comme des mises-en-scènes fétichistes du corps de la star hollywoodienne (les constructions semblent répondre au pur plaisir visuel d’un corps devenu objet, qu’on peut posséder et dont on peut disposer). Si la mise sous verre nymphéale 6 des boîtes semble rencontrer son renversement cauchemardesque dans les « mises en bocaux » de Stacey Steers, nous verrons qu’une telle célébration des propriétés organiques et monstrueuses des corps hollywoodiens n’est pas tout à fait étrangère au monde de Cornell ; sa mise en scène du sublime pourrait devenir, comme les courts-métrages de l’artiste américaine, l’exposition d’êtres hybrides aux prises avec leur nouvel environnement stratifié.

Joseph Cornell’s Untitled (Penny Arcade Portrait of Lauren Bacall) (1946)

Retour au cabinet de curiosité : « trouvailles », insectes, divas, une consignation anatomique du corps classique

Les cabinets de curiosité correspondent à l’origine à de petits espaces pouvant prendre la forme de meubles à tiroirs ou à casiers – véritables « cabinets » portatifs – ou occuper l’ensemble d’une pièce (ils sont traditionnellement considérés comme les ancêtres du musée). Indépendamment de leur forme ou de leur taille, ces espaces de collection et d’exposition accueillent le plus souvent des objets étrangers ou étranges, rares, des éléments manufacturés ou naturels comme des coquillages, des ossements, des fossiles ou d’obscurs êtres marins. Les courts-métrages de Stacey Steers comme les boîtes de Joseph Cornell s’ouvrent de la même façon que ces cabinets miniatures remplis d’objets insolites. Ils correspondent en effet à des lieux créés de toutes pièces par la pratique du collage et de l’assemblage, à des « théâtres poétiques » 7 intimes, réduits, et concentrés autour de portraits féminins. L’idée de collection, liée à une volonté de suspension du temps, guident conjointement ces deux démarches : les boîtes fixent et cloisonnent les portraits photographiques au sein de cadres tandis que les installations au sein desquelles peuvent être projetées les images de Stacey Steers – un ancien polariscope pour Edge of Alchemy, auquel sont ajoutés un écran et des lentilles, une maison de poupée 8 pour Night Hunter et un empilement de lits pour Phantom Canyon – semblent elles aussi constituer des espaces miniatures. Les lieux aménagés pour recueillir ces images « appropriées » ne sont donc pas neutres (par le passé, le meuble cabinet pouvait également être considéré comme une œuvre à part entière et de nombreux artistes se sont appliqué à peindre ou à sculpter ces vitrines de bois), ils ne contentent pas d’abriter les portraits mais en font partie intégrante jusqu’à former des corps hybrides aux frontières recomposées.

Outre ces ressemblances matérielles, la démarche appropriationniste et associative des deux artistes semble également répondre à la logique de constitution du cabinet de curiosité. Les boîtes de Joseph Cornell résultent en effet des nombreuses collections de photos de stars et de brochures de presse qu’il commence très tôt à ranger et à classer dans différents dossiers 9 (la construction qui retient le plus longuement notre attention, Penny Arcade Portrait of Lauren Bacall, résulte par exemple directement d’un dossier devenu travail préparatoire) ; il fréquente également les lieux de « seconde main » (marchés aux puces et bazars) dans lesquels il collecte des matériaux qu’il archive, eux aussi, dans des classeurs thématiques 10 (photographies, gravures du XIXème siècle, cartes postales, coupures de journaux). La collecte de Stacey Steers suit quant à elle deux niveaux distincts : elle se réapproprie d’une part des images issues de films muets des années 1920, comme ceux de D. W. Griffith (Night Hunter est par exemple réalisé à partir d’images de Broken Blossoms, True Heart Susie et Way Down East 11 ) et mène à partir de ces fragments un travail de remontage. Elle s’approprie, d’autre part, une iconographie du XVIIIème ou du XIXème siècle rassemblant des gravures, des planches encyclopédiques (ou anatomiques) illustrées ou des livres d’animaux. En associant ces deux types d’images hétérogènes, elle propose alors une relecture du corps du cinéma muet à travers le prisme d’une esthétique victorienne 12 . L’omniprésence des insectes dans Edge of alchemy, les profusions d’ailes en tous genres dans Phantom Canyon, ou encore les larves de Night Hunter fonctionnent comme un autre clin d’œil à la consignation (le fait d’enclore, de retenir quelque chose qui pourrait disparaître) d’un règne animal étrange, dérangeant, au sein de petits lieux hors du temps. De la quête d’un papillon rare à celle de photographies de stars hollywoodiennes, la volonté d’exhaustivité, la démarche de collectionneur et les associations spontanées qui en découlent (faire pousser des fleurs sur la tête des personnages – ou plutôt se servir d’une anémone de mer en guise de couvre-chef –, ajouter des perles à une photographie), semble suivre un processus ludique, presque enfantin, sensible dans l’ensemble de la pratique de Joseph Cornell (filmique aussi bien que sculpturale) et de Stacey Steers.

La collection d’images de l’artiste américain est celle d’un admirateur des stars hollywoodiennes pris dans une logique de possession iconographique et de consignation : il conserve sous verre une image qui se veut originelle, authentique, comme l’on mettrait sous cloche un objet rare ou précieux afin d’en contrer l’évanescence consubstantielle ou d’en reconquérir l’unicité. Ce sont les actrices elles-mêmes, dans les remontages de Stacey Steers, qui répondent également à cette logique de pureté et d’innocence recouvrée : Mary Pickford est en effet connue pour son jeu et ses comportements juvéniles, pour son visage sans âge, jeune éternellement, tandis que Lilian Gish représente une héroïne vulnérable continuellement traquée par des hommes malveillants. Les narrations reconstruites par le travail de remontage fissurent toutefois la vitre sous laquelle Cornell place ses images : confrontées à l’animation des décors environnants (plantes et animaux percent les fenêtres, les lieux semblent se moduler de façon autonome, les serpents envahissent le sol), les personnages des courts-métrages sont chacun conduits vers la perte d’une innocence originelle. La multiplication des œufs qui éclosent dans Edge of Alchemy conduisent par exemple à des obligations maternelles continues, la prolifération des insectes conduit à la folie, tuyaux et larves viennent trouer ou déchirer le corps intact des héroïnes. L’on glisse alors du corps idéalisé des collages de Cornell, ceux d’un monde onirique illusoire 13 , à leur déchirement, couplé à des associations artificielles et à des reconstructions composites. Le collage passe également par l’ajout de véritables habillements ou accessoires (ou de nouvelles colorisations 14 ) qui viennent se superposer aux images, opérant un retour à la fétichisation du corps féminin classiquement associée au matériau hollywoodien. Lilian Gish, lèvres peintes et vêtements colorisés, rejoint d’ailleurs pour nouveau domicile, dans l’installation de Night Hunter, une petite maison de poupée, prête aux associations les plus hybrides, telle une figure humaine devenue jouet pour enfant ou jouet des spectateurs.

Exposer le fétiche : « mise sous verre » de la star hollywoodienne

Les ajouts de tissus ou d’accessoires au sein des assemblages construisent, plutôt qu’un relief véritable, toute une série de strates qui démultiplient les points de vue et les perspectives sur le corps féminin. Les ajouts ont avant tout un effet plastique : vitres, portes et escaliers, couloirs ou même barreaux de prison (un motif qui revient dans les constructions comme dans les courts-métrages) viennent créer une multitude de recoins et construisent une nouvelle visibilité intermittente du corps iconique en choisissant d’encourager ou de bloquer la vision. Ces éléments extérieurs démultiplient également les temporalités au sein d’une même construction ; sous le modèle d’une frise chronologique, les cases ménagées par Joseph Cornell dans son Penny Arcade Portrait of Lauren Bacall correspondent à un modèle biographique : des photographies de la star à différentes époques sont rassemblées autour d’un portrait central datant de 1944, comme un petit mémorial en hommage à sa carrière, tandis que les symboles ajoutés par Stacey Steers plongent Lillian Gish au cœur d’une reconstitution du XVIIIe siècle. En reprenant des images dans lesquelles l’actrice est traquée ou battue, et en les plongeant dans une temporalité connue pour son austérité et sa rigidité, Stacey Steers redouble, par ces effets de confinement, la captivité des figures féminines dans leur environnement domestique duquel l’homme est en fuite 15 . Les images remontées correspondent de plus majoritairement à des scènes d’intérieur qui jouent déjà sur la fermeture de l’espace, le repliement de la mise en scène (propre à la « prison du cadre » 16 de Griffith, poussée à son paroxysme dans An Unseen Ennemy, 1912) et son renfermement sur les personnages féminins.

Joseph Cornell met également en scène un portrait fermé et inaccessible de Lauren Bacall 17 ; placée au centre de la structure, l’actrice regarde le spectateur depuis une fenêtre rectangulaire 18 où trois petits morceaux de verre se croisent pour former des carreaux. Si le visage en gros plan semble accessible au premier regard, il est en fait placé derrière cette mince frontière hermétique que redouble la présence des cadres (un cadre de papier blanc, un cadre de métal ainsi que le cadre de la structure) ; ils viennent souligner, en démultipliant les « couches » protectrices, la dimension iconique, précieuse, du corps représenté 19 . Nous notons également la présence de petits trous circulaires constituant deux lignes distinctes au-dessus de la photographie et dans lesquels le spectateur peut regarder, comme il se pencherait vers une serrure ou contre le judas d’une porte afin de traquer, sans être vu, les parts dissimulées de la représentation. Jouant sur la proximité physique et l’inaccessibilité, ces dispositifs de vision entraînent un rapport charnel aux images, le spectateur est amené à interagir physiquement avec la construction, comme s’il prenait en main un jouet optique ou assistait à un peep show 20 . Le portrait peut d’ailleurs bien être rapproché d’un objet de divertissement puisque la boîte est constituée (l’artiste le confirme dans ses notes préparatoires 21 et le titre Penny Arcade le souligne clairement : un portrait devenu « ère de jeu ») sur le modèle d’une vieille machine à sous : suite à l’intervention du spectateur, des balles de couleurs peuvent rouler sur une série de rails transparentes et passer de cette façon devant le visage de l’actrice 22 . Cette construction ludique rappelle alors le dispositif voyeuriste de la maison de poupée construite pour accueillir Night Hunter. Le spectateur est là aussi amené à tourner autour du manoir miniature pour capter, par les interstices, les fragments du court-métrage projetés sur des écrans situés à l’intérieur.

Déjà présent dans son remontage Rose Hobart (1936) dans lequel une grande partie des plans retenus montre l’actrice prisonnière du cadre (encadrée par des rideaux, des fenêtres ou des portes), le surcadrage propre aux constructions vient immobiliser le corps et le rendre inapte à l’action. En se détachant de la narration du film East of Borneo 23 , Joseph Cornell donne l’impression d’une compilation de gestes sans but, sans réalisation finale, comme une préfiguration des portraits féminins immobiles, entourés d’objets pouvant quant à eux entrer en mouvement. De la même façon, les personnages de Stacey Steers accomplissent des gestes tronqués, inaboutis (l’image, clignotant de façon intermittente, ne laisse pas observer les actions dans leur complétude et le foisonnement au sein du cadre ne permet pas de saisir leur enchaînement logique). Le corps est donc pris dans un espace confiné dans lequel il ne peut agir, si ce n’est en répétant toute une gestuelle pathétique déjà présente dans l’image source (Stacey Steers s’attache au remontage de gestes de déploration, d’attitudes passionnelles, de mouvements expressifs ou de stases angoissées). Aussi, rappelant l’amuïssement dont est victime Rose Hobart dans le film éponyme, la re-contextualisation du corps muet des premiers temps dans les courts-métrages déplace le défaut de parole propre au sublime de la photogénie classique vers un manque sensible face aux bruissements animaux environnants. Les processus de « végétalisation » dans Edge of Alchemy (le corps de Janet Gaynor est progressivement recouvert d’éléments végétaux), entravent également, malgré leur forme décorative, la capacité du corps à se mouvoir et agir, telles les stars hollywoodiennes condamnées à l’immobilisme dans leurs « robes anatomiques » 24 . La collecte admirative 25 semble alors décupler les composantes originelles des images pour glisser vers une forme d’incapacité monstrueuse générée à la fois par la mise en boîte et par l’hybridation des matériaux.

Célébration de l’organique, exhiber le monstrueux

La mise sous verre, et la volonté de préservation du corps iconique qui y est jointe, semble trouver son envers dans les mises en bocal que propose Stacey Steers. Dans Edge of Alchemy, les réanimations du Frankenstein végétal que devient Janet Gaynor ont en effet lieu parmi une multitude de récipients contenant des fœtus indéfinissables, mi-humain mi-végétaux. L’espace lui-même est également construit comme un repère d’alchimiste ou un espace clinique propice à des déploiement physiques, il est constitué de tout un système de tuyaux, de souffles, de microscopes et de solutions liquides, et donne à chacune des images un arrière-goût de maladie ou de contamination par des greffes impossibles 26 . L’image est saturée d’éléments qui prolifèrent et viennent produire de nouvelles espèces monstrueuses : le corps de la star se combine à d’autres éléments 27 pour former des femme-plantes (Edge of Alchemy), poissons (Phantom Canyon) oiseaux (Night Hunter) et engendrent elles-mêmes de nouvelles créatures. L’univers de Joseph Cornell accorde également de l’importance aux objets scientifiques, aux instruments astrologiques et aux outils médicaux en tous genres, et inclut dans nombre de ses compositions des liquides, sous forme de fioles ou de petits flacons, des potions sur de la ouate, signes d’une expérience scientifique ou de soins en cours. Bien que la présence monstrueuse de Penny Arcade Portrait of Lauren Bacall soit plus subtile, la surface stérile et hermétique mise en place par Cornell constitue elle aussi un espace propice au développement des possibilités monstrueuses de la star ; la démultiplication des visages, la formation d’une boîte de jeu humaine, la figuration d’un corps tronqué, réifié, et son association à d’autres objets constitue à sa façon un portait féminin hybride cloisonné et fragmenté. Chez Stacey Steers, cet environnement organique semble redoublé par l’autonomie du matériau lui-même, par sa « respiration » 28 ou son ébullition permanente : l’image n’est jamais stable, elle tremble de façon intermittente et ses parts d’ombre grésillent sans cesse, comme une image vivante proche de l’épuisement.

Les corps gangrénés de Phantom Canyon, Mary Pickford en sorcière alchimiste ou Lilian Gish en hystérique esseulée présentent des figures féminines à la limite de l’épuisement rappelant les stars emblématiques des horror-queen movies. Ces personnages présents dans toute une série de films des années 1950 et 1960 représentent de la même façon des figures surreprésentées une fois leur gloire passée 29 , ressurgissant alors couvertes d’ornements fantaisistes ou adoptant des attitudes absurdes, bizarres, souvent proches de la folie. Une fois passées entre les mains de Stacey Steers et leur intégrité retirée, Pickford, Gish et Gaynor représentent d’autres versions de ces « monstres sacrés à la splendeur déchue » 30 . Les constructions de Joseph Cornell suivent elles aussi cette logique de reprise et d’estrangement en ne passant pas par la défiguration visible des stars du glamour mais à travers l’« épuisement » de leurs qualités (un corps réifié, tronqué, intouchable). L’émergence du monstrueux dans ces deux types de remontage n’advient donc pas seulement par les associations mais repose également par la reprise des caractéristiques essentielles de la persona des actrices et des images originelles – expressivité du visage, jeux de regards, emphase gestuelle – couplée aux effets d’étrangeté qui résultent de la mise en cause de leur harmonie physique. Le lien esquissé entre les courts-métrages, les boîtes et le cabinet de curiosité trouve alors ici son aboutissement : outre la démarche commune de l’agencement, de la collecte et de la consignation, ils exhibent de la même façon un corps étrange ou monstrueux, celui, ici, d’une star hybride et réifiée, revers ou miroir d’une gloire consommée.

Au milieu de « trouvailles » le corps hollywoodien classique se voit relocalisé, ‘re’domicilié dans des espaces de recomposition que sont ces cabinets hétéroclites ou ces boîtes cliniques. L’intérêt commun de Joseph Cornell et de Stacey Steers pour des actrices qui performent à l’écran leur féminité 31 conduit à une ambivalence permanente entre un désir de pureté et un rapport charnel ou fétichiste aux images consignées, que redouble la constitution d’intérieurs féminins mystiques et contemplatifs. D’une boîte de jeu à une maison de poupée taillées pour le corps féminin, ces espaces de fermeture et de repliement physique oscillent constamment entre la constitution de petites vanités du corps classique (passant par les représentations symboliques d’un temps de gloire appartenant au passé) et des espaces ludiques de recomposition et d’hybridation. Malgré la construction d’un corps monstrueux qui découle de ces réifications, les remontages conservent un rapport profondément intime au corps féminin ainsi qu’une relation admirative et nostalgique au cinéma hollywoodien ; ces figures conservent en effet une visibilité extraite de leur temporalité d’origine (bien qu’il ne s’agisse pas de celle, originelle, d’un corps unifié) qui passe par l’ajout et le retranchement. Ces deux mises en espace, l’une contemporaine à la fabrication des images classiques, l’autre contemporaine à notre relecture au temps présent, fabriquent, en décuplant la fétichisation, la réification ou le confinement contenu en germe dans les images originelles, une mythologie détournée et déplacée de la star classique hollywoodienne.

Notes

- Suite à une commande, Stacey Steers a envisagé d’installer des fragments de Night Hunter dans une petite maison de poupée constituée à cet effet ; après le succès qu’a connu cette installation, elle a pu concevoir un empilement de lits pour accueillir Phantom Canyon ainsi qu’un polariscope pour diffuser Edge of Alchemy. Elle ne construit pas elle-même ces dispositif mais est à l’origine de leur conception. ↩

- Lewis Klahr, Altair, 1995, Pony Glass, 1998, Sixty-Six, 2015 et Fast Film, Virgil Widrich, 2003. ↩

- Pour Night Hunter et Edge of Alchemy seulement, Phantom Canyon est quant à lui construit avec les images de décomposition du mouvement d’E. Muybridge. ↩

- Nous notons également un clin d’œil direct au Chien andalou de Luis Bunuel dans Edge of Alchemy, lorsque nous voyons, en plan rapproché, une éclosion végétale qui vient percer la paume de la main. ↩

- Nous avons choisi de nous focaliser sur l’étude de ce portrait car il s’agit de celui qui regroupe la plus grande quantité d’informations accessibles sur sa construction et sa méthode. ↩

- Chantal LE SAUZE, « Le temps suspendu ou l’univers cinématique de Joseph Cornell », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, mis en ligne le 13 février 2007, consulté le 26 septembre 2018. URL : [http://journals.openedition.org/1895/261->https://journals.openedition.org/1895/261], paragraphe 8. Elle précise également dans la note numéro 11 : « À propos de la ‘nymphologie’ de Cornell. Il écrivait dans son journal en 1963 au sujet de ses boîtes : ‘Nymphaeum’, un refuge et une cellule pour nymphe. » ↩

- Selon les termes qu’emploie Joseph Cornell pour qualifier ses boîtes. ↩

- Une maison de poupée identique en tous points à celle que l’on peut voir au cours du film. ↩

- « D’abord les stars du cinéma muet, puis la jeune Lauren Bacall, les starlets Deanna Durbin et Virginia Weidler, la comédienne Mylène Demongeot… et après sa mort, Marilyn Monroe (…) » in. Chantal E SAUZE, ibid. ↩

- Nous nous aidons pour ces analyses, de l’ouvrage de BLAIR Lindsay, Joseph Cornell’s Vision of spiritual order, Reaktion Books, 1998 ↩

- Datés de 1919 pour les deux premiers et de 1920 pour le troisième et auxquels il faut ajouter des images issues de The Wind de Victor Sjöström, 1928. ↩

- Outre la concordance des dates, à travers certains motifs : mobiliers, pipes, grimoires, puis dans le sentiment d’austérité et de rigueur que dégagent les images. ↩

- La teinte bleue de Portrait of Lauren Bacall rappelle l’univers nocturne des premiers films muet, nous rappelant le filtre bleu placé sur l’ensemble des images de Rose Hobart. ↩

- Les photogrammes représentant les personnages féminins choisis les pour courts-métrages sont régulièrement colorisés avec un rendu de crayons de couleur. ↩

- Ou déplacé dans une série de symboles. Une scène d’altercation de Broken Blossoms est reprise avec l’ajout d’une multitude d’insectes et le père, sur le point de battre sa fille, est remplacé par un serpent. ↩

- Cf. Jacques Aumont ↩

- Exposé pour la première fois en 1946, il s’agit d’une construction de bois, de verre, de métal et de papiers, d’environ 50 centimètres de haut. ↩

- Issue d’une photographie publicitaire pour le film To Have and Have Not, d’Howard Hawks, 1944, cf. BLAIR Lindsay, Joseph Cornell’s Vision of spiritual order, Reaktion Books, p. 142 ↩

- La boîte The Crystal Mash – Garbo, réalisée entre 1939-1940 semble fonctionner de façon similaire mais a été détruite par Cornell. Cf. BLAIR Lindsay, Joseph Cornell’s Vision of spiritual order, Reaktion Books, p. 33 ↩

- Lindsay Blair évoque également d’un tel dispositif pour la boîte de Cornell, cf. ibid., p. 148 ↩

- Ibid., p. 142 ↩

- Ibid., p. 148 : Il existe un dossier correspondant à cette boîte et dans laquelle se trouve des notes de Cornell expliquant sa volonté de construire un cabinet, une vitrine, du genre d’un espace d’amusement. ↩

- East of Borneo, George Melford, 1931 ↩

- Cf. Jacqueline Nacache. ↩

- Stacey Steers est une grande admiratrice de Lillian Gish. ↩

- L’idée de soin est déjà présente dans le matériau source : dans Broken Blossoms, Lillian Gish, battue, blessée, tombe malade et reste longuement alitée, débute alors une série de soins et de remèdes de la part des autres personnages pour la remettre sur pied. ↩

- La scène de la roue, dans Fast Film de Virgil Widrich, fonctionne de la même façon : il crée, par le pliage, un dispositif rotatif permettant l’association des stars hollywoodiennes entre elles pour former un corps global, constitué de tous ces corps hollywoodiens et dont les différentes parties sont interchangeables. ↩

- Stacey Steers évoque souvent la « respiration » de ses images. ↩

- Et dont la figure emblématique demeure Bette Davis, notamment dans What Ever Happened to Baby Jane?, Robert Aldrich, 1962. Nous pensons également à Joan Crawford ou Barbara Stanwyck dans certains rôles ou à A Woman’s Face, George Cukor, 1941 et Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950. ↩

- Consulter l’article de Marguerite CHABROL, « ‘Gods and monsters’ : grandeur et décadence de Hollywood dans les années 1950 et 1960 », in. Bourget Jean-Loup et Nacache Jacqueline, Le classicisme hollywoodien, pp. 265-281 ↩

- Présent par exemple, dans les remontages, à travers les signes conjoints d’angoisse et de délectation de Lillian Gish lorsqu’elle s’apprête à être battue, ou dans les ingestions insatiables de l’ensemble des personnages féminins ↩