Eleanor et Frank Perry : marginalités latentes. Cuisine de l’évènement et notes de chevet

Ce texte fait retour sur le cycle de projections “Eleanor et Frank Perry : marginalités latentes” qui a eu lieu au Cinéma Moderne, du 8 au 15 décembre dernier, co-présenté par Hors champ et le Cinéma moderne. L’évènement a été organisé par Benjamin Pelletier, programmateur au Moderne, et Maude Trottier, coordonnatrice et co-éditrice de la revue. Au départ, le texte était censé être co-écrit par les deux commissaires, mais Benjamin Pelletier n’a pas pu répondre à l’appel pour des raisons de santé (heureusement temporaires).

__________________________

L’étincelle à la source du cycle consacré à Eleanor et Frank Perry projeté au Cinéma Moderne en décembre 1 dernier fut, comme bien souvent, le fait simple et inaugural d’un engouement esthétique partagé. Je me souviens avec vivacité de l’incrédulité exprimée par mon collègue, Benjamin Pelletier, à sa découverte de Diary of a Mad Housewife : « comment se fait-il que je n’aie pas vu ça avant ? », m’avait-il (rhétoriquement) demandé. Cet échange furtif s’était produit dans l’après-coup de nos aveux parallèles sur Letterboxd, ce médium merveilleux où l’on écrit son journal intime en s’adressant aux autres et où des solidarités de regards se forgent en catimini. Pour un cinéphile aussi averti, cette question pointait implicitement vers le spectre méandreux de la distribution, mais disait dans le même temps quelque chose de l’étonnante actualité de ce film sorti en 1970.

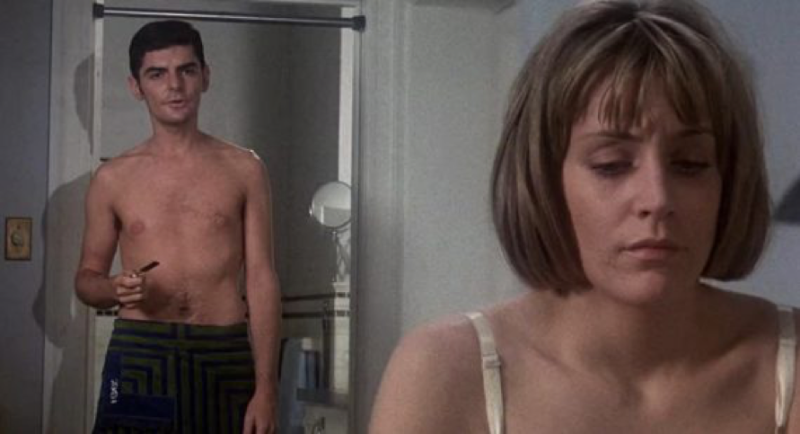

Diary of a Mad Housewife (1970)

Diary of a Mad Housewife met en scène une femme coincée dans un mariage malheureux et vivant une « affair » avec un écrivain ténébreux, à grand renfort de scènes comico-tragiques. Son ton est caustique, son montage nerveux, son image captivante. À cheval entre le classicisme hollywoodien et les dislocations du Nouvel Hollywood, l’efficacité du film repose en grande partie sur une mécanique scénaristique hyperrodée misant sur le « character building » et sur la puissance contrastée du jeu de Carrie Snodgress, de Richard Benjamin et de Frank Langela. Le film fait simultanément hurler de rire et d’impatience, tant est scrupuleusement détaillé tout ce qu’endure Tina (Carrie Snodgress) dont même les enfants sont d’horribles créatures à lunettes prenant contre elle. À l’intérieur de ce cauchemar dont quasiment toutes les scènes viennent souligner le cul-de-sac constitutif, c’est aussi le féminisme à la fois contenu et patent, rieur et rageur de l’écriture, qui s’avère être très marquant pour les spectateur·trice·s de 2022 que nous sommes. Oui, maintenant que j’y repense, c’est sans aucun doute impressionnés par Diary of a Mad Housewife que nous avons alors eu l’idée, Benjamin et moi, de déplacer – disons heuristiquement — le point focal du réalisateur-auteur vers le couple de créateurs qu’ont formé Eleanor et Frank Perry. Nous avions jusque-là tous deux vu The Swimmer. Mais Diary… attire davantage l’attention sur le rôle du scénario, sur son côté archi-contrôlé, même. De par son sujet, il révèle absolument l’habileté d’écriture d’Eleanor Perry, voire sa propre résistance.

Et au fil de la pérégrination cinéphilique dans l’œuvre de Perry, nous avons aussi peu à peu réalisé à quel point les films scénarisés par Eleanor étaient particulièrement forts de cohérence interne et de pouvoir de frappe cathartique, et qu’il fallait redonner sa place à l’autrice au sein de la filmographie plus vaste du seul Frank 2 . La sélection des films s’est alors orientée vers la production conjointe à laquelle nous avions eu accès : David and Lisa (1962), Ladybug, Ladybug (1963), The Swimmer (1968) et Diary…, laissant derrière les deux films de 1969, Last Summer et Trilogy, jamais réédités (mais visionnés dans des versions VHS infâmes) 3 . Eu égard au fait que les femmes n’ont pu accéder au statut de cinéaste au sein du système hollywoodien qu’au cours des décennies 1960 et 1970 — exception faite de Dorothy Arzner et d’Ida Lupino —, déplacer, dans ce cas précis, le point focal vers le couple formé par Eleanor et Frank était une façon de contourner les problèmes de méthode et de visibilité inhérents à la politique des auteurs. Mais aussi, et cela s’est plutôt révélé au cours du cycle, une façon de se pencher sur l’agentivité d’Eleanor compte tenu de la place que l’écriture scénaristique tient dans les films présentés.

Une fois le petit corpus assemblé, nous avons été frappés par l’importance que tenait l’enjeu thématique de la marginalité d’un film à l’autre, décliné au travers de sujets étonnamment divers. Dans David and Lisa, nous envisageons avec les deux protagonistes les limites et les ouvertures que posent les conditions neuro-atypiques dans un contexte institutionnel psychiatrique ; dans Ladybug, Ladybug, il s’agit de considérer la Crise des missiles de Cuba depuis la conscience chargée d’enfants vivant une fausse alerte nucléaire ; dans The Swimmer, nous nageons le long de l’étrange rivière Lucinda formée par le trajet imaginé entre les piscines jalonnant une banlieue cossue avec cet homme traversant un épisode avoisinant la psychose et souhaitant rejoindre une maison qui n’existe plus ; dans Diary…, la disruption conjugale est vécue du point de vue minoritaire de Tina, en proie au pouvoir décisionnel et à l’égotisme qu’exercent son insupportable mari et son amant capricieux. Cet enjeu est également au cœur de Last Summer et de Trilogy, lesquels abordent la sexualité adolescente et la vieillesse. Et puis lors d’une rencontre, Benjamin a eu cette formule heureuse, disant qu’« en même temps, la marginalité est toujours latente » au sein des configurations scénarisées. Nous avions un titre, nous avions de quoi réfléchir, avec ce beau « Marginalités latentes ».

Comment se déprendre des lacis idéologiques qui nous enchaînent, comment montrer l’aliénation d’individus au sein de systèmes ou de situation qui les oppressent ? Ces questions ne datent pas d’hier, mais les films des Perry multiplient les saisies contextuelles et les figures qui se débattent, investissent finement des mondes de lisières, des charnières où l’on entend l’individu ressentir et parfois penser, du fond de son étau. Et cela, à travers l’exploration de tonalités diverses, allant du tragique au comique, élargissant de la sorte le registre fictif et monstratif de la marge tout en restant aussi confinés dans une sorte de secteur hollywoodien, au moment même de son implosion. Comme si l’écosystème fictif des films jouait avec les codes d’un macrosystème réel dans lequel ils n’ont pas non plus vraiment réussi à s’insérer. Que l’on ne se souvienne quasiment plus de ces films, malgré certains prix et nominations d’envergure 4 , va de pair avec cette sorte d’alignement ironique entre leur intériorité et le système dans lequel ils ont tenté de s’inscrire. Il n’y a pas eu l’avant et l’après David and Lisa que prédisait Jean Renoir 5 . Et c’est d’ailleurs principalement par le truchement des films-échecs que nous connaissons aujourd’hui Frank Perry : The Swimmer duquel il fut congédié au cours du tournage pour être remplacé par Sydney Lumet 6 , et Mommy Dearest pour lequel il a remporté le Razzie du pire film de la décennie en 1982.

La vie des images est imprévisible, comme on l’a souvent remarqué. Aussi, afin de redonner pleinement corps à des films dont on se doutait bien qu’ils n’avaient été jamais vus par une grande partie du public, nous avons eu envie d’aménager un espace de discussion à la suite des projections. Prendre le temps de vivre cette vie des images refaisant surface, prolonger la réflexion qu’ils nous tendent, témoigner de leurs effets, déplier les récits le long des sensibilités actuelles. Pour chaque film, nous avons ciblé un·e intervenant·e dont le travail nous paraissait résonner avec l’œuvre montrée.

David and Lisa (1962)

Le psychologue, psychanalyste, écrivain et éditeur Nicolas Lévesque, dont la question de la plasticité des sujets est abordée dans son très libre Phora : sur ma pratique de psy 7 , est ainsi venu discuter de David and Lisa, le premier soir. J’ai senti le public blotti contre sa compréhension du film — à l’instar de Lisa qui dans un moment si beau du film se blottit contre cette sculpture si tactile — et tout près de David et Lisa, ces deux jeunes gens dont la vulnérabilité psychique résonne tant avec la nôtre. Le directeur photo, auteur et cinéaste Renaud Després-Larose est venu parler de son rapport cinéphilique et personnel à The Swimmer, dont les effets stylistiques rejoignent (et parfois de façon bluffante) l’amalgame visuel et sensoriel du très beau Le Rêve et la Radio, co-réalisé avec Ana Tapia-Riousouk (2021). J’ai vu du Swimmer dans son Rêve et la Radio, peut-être plus que lui, et cette vision croisée et anachronique dit — au-delà de la subjectivité de la personne qui établit des rapprochements — quelque chose du comportement si libre des images, de leur faculté de disparition et d’apparition, cette façon qu’elles ont de s’électrifier entre elles, à des années d’écart.

The Swimmer(1968)

Le Rêve et la Radio, Renaud Després-Laros et Ana Tapia-Riousouk (2022)

The Swimmer(1968)

Le Rêve et la Radio, Renaud Després-Laros et Ana Tapia-Riousouk (2022)

Et puis, nous avons l’idée mi-fondée, mi-intuitive d’inviter la cinéaste, scénariste et actrice Micheline Lanctôt à discuter avec nous de Ladybug, Ladybug, sans aucun doute le film le moins connu des Perry. La centralité de l’enfance et du tragique dans ce film m’avait personnellement ramenée à l’expérience de Sonatine (1984), un film vu alors que j’avais quelque chose comme douze ans et des poussières et qui avait exercé sur ma conscience si impressionnable son fort effet cathartique. Nous avions davantage envie de prendre le film par le bout de l’enfance que par le prisme strict de la politique américaine. Et nous avons alors écrit à Micheline Lanctôt qui nous a répondu, enthousiaste, précisant qu’elle avait vu à l’époque de leur sortie David and Lisa et Diary of a Mad Housewife et qu’elle s’était « toujours demandée ce qui était arrivé à Frank Perry ». C’était inouï. Et puis, Micheline Lanctôt connaissait bien le Hollywood de ces années, y ayant vécu elle-même. Bonheur encore de fouiller les regards, de revivifier les expériences, de voir à travers les yeux d’une cinéaste qui avait en l’occurrence expérimenté l’ambiance spectatorielle et politique contemporaine des films, mais qui n’avait pas encore vu Ladybug, Ladybug, film que vingt ans plus tard, nous mettions en lien avec son œuvre !

Ladybug, Ladybug (1963)

Et puis, nous avons abordé les enjeux d’écriture et d’agentivité de même que les ambiguïtés de la féminité de Diary of a Mad Housewife avec l’écrivaine, critique de cinéma et chercheuse doctorale Alice Michaud-Lapointe. Comment recevoir ce féminisme-là, comment faire le pont entre les générations, ces « waves », les idées, les façons de faire, les subjectivités ? Je connaissais les belles questions tendues par Alice aux films de Sophie Goyette autour, notamment de la catégorie nécrosante de « film de femmes », synonyme d’intime et de famille, et à l’inverse, de la désignation fine des motifs qui incarnent des « formes de subjectivités » élargies 8 . C’est au cours de cette discussion à la fois comparative et impressionniste, et après avoir revu le film sur grand écran (en entendant la salle pouffer régulièrement), que m’est pleinement apparu le choix délibérément comique du film, à même son hurlement, son pathos et ses effets de caricatures. Cette façon de rire la débilité patriarcale, de la délirer à outrance et de construire un point de vue féminin moins victimaire que calmement résistant et revivant a posteriori (la belle référence à Proust du film) toutes les étapes insupportables de ce calvaire duquel s’affranchir, m’a laissée songeuse et critique vis-à-vis d’un certain esprit de sérieux militant. Le rire comme arme, comme bouclier de résistance, comme critique de la stupidité idéologique même et comme force de libération, je voudrais le voir plus souvent brandi.

Diary of a Mad Housewife (1970)

Au fil des projections et des discussions actualisantes, les films se sont déployés, ouverts de façon nouvelle, (me) révélant des avis, des idées, des impressions, des ressentis, et tout le plaisir que je ressens moi-même à entendre les gens partager les contours et les fruits de leur expérience, leurs pistes interprétatives singulières. Au-delà de l’exercice dialectique qui ressort à tout acte d’interprétation, j’ai aussi été très frappée par les affinités électives qui se dessinent entre les années 1960 et 2020, deux décennies traversées par des changements de paradigmes médiaux (les images live à la télévision ; les modes de sociabilité et la circulation de l’information propre à internet), et par des libérations de puissance sur le plan social (les droits civiques des afrodescendants, la révolte des minorités, la libération sexuelle, le droit à l’avortement, la crise des genres, les manifestations antiguerre). Comment affirmer la forme comme engagement et plus-value politiques, comme moyen de contestation et de lieu de pluralisation du sujet ? Je vois partout dans ces films d’effondrement d’Hollywood des solutions apportées à ces problèmes cardinaux. Et comment appelle-t-on cette façon dont une époque entre en dialogue soutenu avec une autre ? Il doit bien y avoir un terme précis (il ne s’agit pas de « survivance », ni tout à fait, ou pas exclusivement, « d’image dialectique ») pour dire ce rancart amoureux des temps, toutes ces préoccupations miroitantes. Au-delà d’un principe de méthode et d’angle choisi, me retient cette impression tenace que les époques se parlent entre elles, lorsque nous dormons.

Comment traiter historiquement des images est une question que l’on a durant les décennies 2000 et 2010 dûment méditée, mais qui me donne parfois l’impression paradoxale d’être déjà oubliée, sous l’effet d’un brusque coup de vent d’internet, porté par le présentime pandémique. « Il existe dans toute image des puissances, que l’on peut analyser, mais qui, en dernier ressort, sont des dynamismes, des vitesses, des glissements […] il n’existe pas d’histoire adéquate des images — seulement de leur être socialisé », écrivait Jacques Aumont dans un article de 2011 portant sur l’impossibilité (factice et théorique) d’écrire une histoire du cinéma 9 . Je ne peux pas m’en cacher, j’aurais aimé voir un peu plus de gens assister à ce cycle, car les effets de révélation furent nombreux, propulsés par la mise en jeu de perles de verre des altérités : les films, les interlocuteur·trice·s, les personnes de l’audience. Chacun regarde des films dans son en-soi (fut-il accompagné d’amis), mais pourquoi ne pas se retourner plus souvent ensemble, nous qui ne connaissons pas forcément, se souvenir, accueillir, prendre acte, s’émerveiller des solutions ou spontanéités qui ont su porter de nouvelles figures sur nos écrans, et brouiller la transparence avec grand éclat. Se retourner de concert pour continuer d’inventer le sens de nos consciences et braver l’essoufflement.

Notes

- Les détails de l’évènement : https://www.facebook.com/events/5322275814544044/5322275831210709/?active_tab=about. ↩

- Le couple s’est divorcé en 1971, ce dont fait obliquement part Eleanor Perry dans son roman Blue Pages, paru en 1979. Après son divorce, Eleanor a scénarisé les films The Lady in the car with Glasses and a Gun d’Anatole Litvak (1970), La maison sous les arbres de René Clément (1971), et The Man Who Loves Cat Dancing de Richard C. Sarafian (1973). Frank Perry a pour sa part entre autres réalisé Doc Holliday (1971), Plays it As It Lays (1972), Man on a Swing (1974) et Mommy Dearest (1981). ↩

- Le couple a également produit l’adaptation pour la télévision de la nouvelle de Truman Capote, A Christmas Memory, pour la chaine ABC Stage 67, en 1966. ↩

- Voir par exemple la liste des nominations et prix pour David and Lisa, https://www.imdb.com/title/tt0055892/awards/?ref_=tt_awd. ↩

- Selon les paroles rapportées du cinéaste, David and Lisa « représente un tournant dans l’histoire du cinéma non seulement dans celle du cinéma américain, mais dans celle du cinéma tout court », cité par Christophe Damour dans The Swimmer, Paris, Éditions Vendémiaire, 2018, p. 34. ↩

- Pour la contribution de Lumet et les ajouts et modifications de scène, on lira Damour, 2018. ↩

- Nicolas Lévesque, Phora : sur ma pratique de psy, Montréal, Éditions Varia, 2019. ↩

- Alice Michaud-Lapointe, « Mondes et temps suspendus : le cinéma de Sophie Goyette », Nouvelles Vues, dossier « Femmes et cinéma québécois : 35 ans plus tard », 2019, https://nouvellesvues.org/mondes-et-temps-suspendus-le-cinema-de-sophie-goyette/. ↩

- Jacques Aumont, « L’histoire du cinéma n’existe pas », Cinémas, vol. 21, nos 2-3, 2011, ligne 22, https://www.erudit.org/fr/revues/cine/2011-v21-n2-3-cine1815110/1005588ar/. ↩