Défense de l’amateur

Le récent regain d’intérêt pour le cinéma amateur 1 a mené à la redécouverte d’une riche production aux multiples formes et potentialités. Le cinéma amateur ne saurait en effet être réduit à la simple captation d’images familiales, ou encore à une version diminuée des spectacles cinématographiques professionnels. Il peut, comme l’ont fréquemment souligné les multiples publications destinées aux cinéastes amateurs, se développer selon des modalités échappant aux formats et conventions régissant le cinéma commercial, et ainsi explorer de l’intérieur diverses réalités inaccessibles aux productions professionnelles. Cette spécificité des pratiques cinématographiques amateurs ne se manifeste pas que du côté de la production. Elle se répercute également dans les activités de conservation et de diffusion des archivistes amateurs que sont les collectionneurs de films. Ce bref essai basé sur mes expériences de recherche s’appliquera ainsi à démontrer que, en plus de jouer un rôle de premier plan dans la redécouverte de corpus longtemps négligés, les collectionneurs participent à la mise en valeur de documents filmiques posant des problèmes en apparence insolubles aux archives établies. Nous verrons plus particulièrement comment les problèmes de présentation et de reproduction posés par deux procédés couleur ayant marqué l’histoire du cinéma argentique, le Kodacolor et le Kodachrome, alimentent la remise en question du statut de média reproductible fréquemment accordé au cinéma de par le passé.

Micro-prismes et gros problèmes : le Kodacolor

Je suis chercheur. Mais aussi un peu collectionneur… Je patrouille, fouille, cherche, et trouve sur une base régulière des films tournés au Québec de toutes époques, tous formats et tous supports : 8mm, super8, 9,5mm, 28mm, 35mm, safety, nitrate (le collectionneur aime se vanter). J’ai de cette façon fait il y a deux ans l’acquisition d’une bobine de film 16 mm ayant jusqu’à ce jour obstinément refusé de dévoiler tous ses secrets. Cette bobine de 200 pieds (soit à peine huit minutes), tournée au Québec (ou dans les environs) en 1929 (ou peu après) ne montre rien d’exceptionnel. On peut y voir une famille – visiblement aisée – s’amusant au chalet. Rien de plus. Le principal intérêt de cette bande arrivée un peu par hasard dans ma collection réside plutôt dans le fait que les images en apparence banales qu’elle contient ont été cinématographiées au moyen d’un procédé couleur aussi complexe qu’obsolète : le Kodacolor.

Movie Makers, août 1928. Source : Media History Digital Library.

Ce qui en fait, à ma connaissance, le plus ancien film couleur tourné au Québec toujours en existence (le collectionneur aime vraiment se vanter) 2 . Le cryptage des couleurs inhérent au procédé Kodacolor rend toutefois ce film excessivement difficile à présenter. (Le collectionneur n’aime pas ce qui l’empêche d’épater la galerie).

Commercialisé par Kodak en 1928, le Kodacolor était un procédé couleur additif lenticulaire reposant, d’une part, sur la présence de micro-prismes embossés sur la pellicule et, d’autre part, sur l’ajout de filtres constitués de bandes des trois couleurs primaires (rouge, vert et bleu) aux objectifs de la caméra et du projecteur.

Movie Makers, octobre 1928. Source : Media History Digital Library

L’émulsion elle-même est monochrome, en conséquence de quoi la projection du film sans le filtre approprié ne restituera pas les couleurs captées lors du tournage 3 . La complexité de ce procédé couleur pionnier explique à la fois sa faible popularité auprès des cinéastes amateurs à qui on le destinait (le Kodacolor était impossible à copier, et donc sans intérêt pour les professionnels 4 ) et sa discrète disparition au moment de la mise en marché du procédé Kodachrome en 1935. Les filtres au cœur du système bloquaient une bonne partie de la lumière, ce qui compliquait considérablement tant les tournages que les projections. Les adeptes du Kodacolor ne pouvaient tourner qu’en plein soleil et en pleine ouverture, étaient limités dans leur choix de focale, et devaient faire l’achat d’un petit écran spécial doté d’un fini métallique hautement réfléchissant. Le Kodacolor était par ailleurs la pellicule 16 mm Kodak se détaillant le plus cher 5 , et cela même si les résultats qu’elle produisait étaient à maints égards inférieurs à ceux de la pellicule monochrome standard. Mes tests de projection m’ont notamment permis de constater que les micro-prismes embossés sur la pellicule donnent au spectateur d’aujourd’hui l’impression d’être assis trop près d’un vieil écran cathodique.

Les quelque quatre-vingt années s’étant écoulées depuis l’abandon du Kodacolor par Kodak n’ont rien fait, on le devine, pour simplifier la présentation des films utilisant ce procédé. Il m’a malgré tout été possible, au terme de plusieurs mois de recherches quotidiennes sur eBay, de faire l’acquisition du filtre et de la lentille correctrice devant être ajoutés à l’objectif du projecteur lors de la présentation des films Kodacolor.

Ensemble de projection Kodacolor

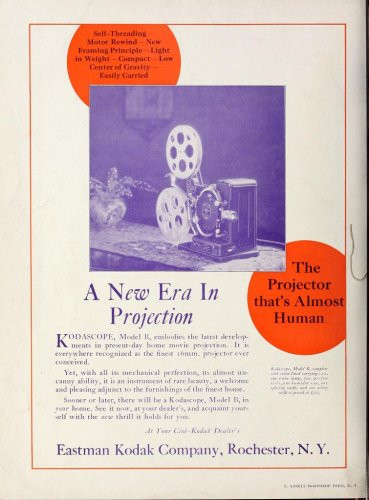

Ces accessoires se sont toutefois avérés être uniquement compatibles avec les objectifs équipant les projecteurs Kodascope Model B fabriqués par Kodak à la fin des années 1920…

Movie Makers, juillet 1928. Source : Media History Digital Library

S’ensuivit donc une nouvelle quête de plusieurs mois, au cours de laquelle je vis plusieurs Kodascope me glisser entre les doigts lorsque, immanquablement, les enchères grimpaient au-dessus de la limite de 400 $ que je m’étais fixée.

La rencontre de François Lemai, propriétaire de la plus importante collection privée d’appareils cinématographique au pays, me permit toutefois de contourner ce problème. François accepta en effet de mettre à ma disposition un Kodascope de sa collection en parfait état de marche. (Ayons au passage une pensée émue pour ces appareils conçus et fabriqués avant l’émergence du concept d’obsolescence programmée, et que quelques gouttes d’huile à machine à coudre suffisent généralement à ramener à la vie.) Une fois tout le matériel réuni, François et moi furent rejoints par Guy Fournier, projectionniste d’exception à la Cinémathèque québécoise, pour une soirée de tests de projection Kodacolor. J’espérais en effet présenter mon film couleur de 1929 en grande primeur lors de l’édition 2014 de la Journée du film de famille.

Mes plans grandioses devaient cependant être contrariés par l’échec de nos tests. Nous avions le film, le Kodascope Model B, le filtre d’origine, la lentille correctrice, et plusieurs décennies d’expérience cumulée en matière de projection cinématographique, mais rien n’y fit : le Kodacolor refusait obstinément de révéler ses couleurs. Une autre série de tests effectués au moyen d’un filtre fabriqué par Guy reprenant le principe du Kodacolor, mais compatible avec l’objectif de mon projecteur Eiki, se solda également par un cuisant échec.

L’histoire de mon obsession grandissante avec le Kodacolor soulève un certain nombre de questions – et peut-être même, avec le recul, de remises en question. Parce que je suis bien obligé de me demander : pourquoi tous ces frais, tout ce travail dédié à quelques minutes d’images faisant usage d’un obscur procédé couleur oublié ? En d’autres termes : mais comment en suis-je venu là ? L’instinct de collectionneur (« j’ai le plus vieux film couleur tourné au Québec et pas vous ! ») et le male bonding (parce que tant qu’à donner dans l’obsolète et le désuet, pourquoi ne pas y aller d’un bel essentialisme ?) suscité par l’irruption d’une pièce de machinerie exotique ne sauraient tout expliquer.

Force est de reconnaître que j’ai toujours eu des propensions pour ce genre de projet un peu ridicule (ma culture de têtards, ma collection de timbres, ma thèse de doctorat). Ma cinéphilie était toutefois, jusqu’à récemment, demeurée compatible avec de saines habitudes de vie. C’est de toute évidence ma participation au projet d’Archives canadiennes du film éducatif, industriel et de commande (screenculture.org/cesif/) qui aura été ma gateway drug. C’est elle qui m’aura amené à m’aventurer dans des villes et quartiers excentrés (Drummondville !), à fréquenter des revendeurs parfois louches et imprévisibles, et à consommer en bien étrange compagnie (payez-moi une verre et je vous raconterai la fois où je me suis retrouvé à projeter un film montrant un étal de boucher rempli de morceaux de corps de femmes chez un des gars de la dompe de St-Hubert). C’est elle qui, surtout, qui m’initia au rush provoqué par la découverte d’un nouveau lot de bobines et qui me fit découvrir l’invraisemblable beauté d’un film Kodachrome convenablement présenté. « C’est comme si ça avait été tourné hier, mais que les gens s’étaient habillés dans les années 1950 », ai-je souvent entendu lors de la présentation de mes découvertes.

Si mes expéditions dans le monde interlope des marchés aux puces et des collectionneurs portent si souvent fruit, c’est qu’un très grand nombre de films éducatifs, industriels, touristiques et de commande ont été produits Canada dès le tournant du siècle dernier. C’est aussi que, contrairement aux films destinés à une exploitation commerciale, ces films étaient le plus souvent relâchés dans la nature dans des copies 16 mm vendues à des compagnies ou des institutions plutôt que louées pour quelques jours à des cinémas. La couleur occupa une place prépondérante dans cette abondante production canadienne de films utilitaires dès l’introduction du Kodachrome au milieu des années 1930. Le cinéma utilitaire était en effet largement le fait de cinéastes (citons par exemple le cas de Budge et Judith Crawley) ayant d’abord pratiqué le cinéma en amateurs – et en couleurs. Rappelons que, du côté de la production commerciale 35 mm, le procédé Technicolor trichrome était toujours une rare nouveauté lors de l’introduction du Kodachrome en 1935. Ce n’est qu’avec l’introduction de l’émulsion négative Eastmancolor au début des années 1950 que la couleur devint plus présente dans les salles de cinéma.

La couleur constitue dans bien des cas le principal argument de vente de ces films utilitaires longtemps boudés par les cinéphiles, archivistes et chercheurs parce que soi-disant « inesthétiques ». Je dois moi-même admettre ne pas avoir ressenti un enthousiasme délirant pour le travail des prêtres cinéastes lorsque j’ai eu l’occasion de diriger la création d’un site Web consacré au cinéma au Québec 6 . Mon intérêt pour cette production d’une importance capitale d’un point de vue historique s’est toutefois considérablement amplifié lorsque j’ai pu faire l’acquisition de l’original Kodachrome d’un court métrage tourné au début des années 1950 à Fort George, sur les rives de la baie James, par le prêtre missionnaire Louis-Roger Lafleur. Une simple description de ce court métrage intitulé La terre de Dieu (je vous entends déjà bailler) et destiné à illustrer les conférences faisant la promotion des œuvres de la communauté missionnaire des Oblats de Marie-Immaculée n’aurait rien de bien excitant : vues du poste de traite fondé par la Compagnie de la Baie d’Hudson, images de cérémonies religieuses, du dispensaire, de la petite école. La projection du film révèle toutefois tout un lot de portraits de la plus grande humanité (quoiqu’on puisse penser du travail des missionnaires catholiques) d’Amérindiens de la communauté crie de la région. Les couleurs saturées et la netteté de l’original Kodachrome rendent ces visages incroyablement présents et vivants, en plus de faire ressortir les saisissants costumes portés par ces hommes, femmes et enfants occupant le point de contact historique et géographique entre les cultures amérindiennes et blanches. La tension s’établissant entre le dépaysement produit par ces images d’un autre monde et l’effet de proximité induit par l’usage du Kodachrome est extrêmement troublante.

Le procédé Kodachrome utilisé par Lafleur, Maurice Proulx et les Crawley avait toutefois un point faible : il pouvait difficilement être copié sans que la résolution de l’image ne soit passablement affectée, que les contrastes ne deviennent très prononcés, et que les couleurs virent. La différence de qualité entre l’original et les copie pouvait être assez dramatique – comme l’apprit à ses dépens Gratien Gélinas lors du tirage de copies du premier (et seul) film complété au sein de son studio de cinéma, La dame aux camélias, la vraie, en 1943 7 . C’est d’ailleurs essentiellement à ce problème de tirage que l’on peut attribuer l’absence d’une pellicule professionnelle 35 mm Kodachrome. Kodak réagit à la rapide croissance de la production de films utilitaires faisant usage du Kodachrome pendant les années de guerre en introduisant le Kodachrome Duplicating Safety Color Film (Type 5265) en 1944, puis une version professionnelle à bas contraste de l’émulsion (Type 5268) en 1946 8 , mais les progrès n’étaient de toute évidence pas assez probants pour que les producteurs de films destinés aux salles commerciales s’y intéressent. Les problèmes de reproduction posés par le Kodachrome se posent d’ailleurs toujours de nos jours en dépit des progrès remarquables accomplis par les outils de numérisation. C’est que, d’abord, la plupart des bandes faisant usage du Kodachrome relèvent de pratiques et de genres dévalués « indignes » des rutilants appareils de numérisation en très haute résolution équipant aujourd’hui les meilleurs laboratoires et archives. Mais c’est aussi que ces appareils et logiciels sont encore bien loin de livrer des numérisations rendant fidèlement la netteté, les couleurs saturées et les contrastes typiques de films Kodachrome.

Ces problèmes de tirage et de numérisation expliquent pourquoi la plupart des films tournés en Kodachrome ont surtout été vus dans des copies – 16 mm ou numériques – n’étant que de pâles reflets de ce que durent être les « originaux », c’est-à-dire les éléments inversibles exposés lors du tournage. Les copies vendues par les producteurs ne pouvaient en effet être que des contretypes, tandis que, du côté des archives, la plupart des cinémathèques « officielles » ont – pour tout un lot de raisons aussi compréhensibles que raisonnables – des politiques proscrivant la présentation d’éléments originaux 9 . N’importe quel film de famille 8 mm, Super 8 ou 16 mm découvert dans un de ces lieux où viennent se déposer les détritus du siècle dernier s’avère ainsi généralement supérieur, d’un point de vue strictement visuel, aux copies préparées et présentées par les archives établies. Or, c’est de toute évidence en bonne partie aux propriétés visuelles exceptionnelles des bandes Kodachrome que l’on doit le récent regain d’intérêt pour les corpus oubliés des cinémas amateur et utilitaire.

D’abord le fait de réseaux animés par des collectionneurs (songeons au Center for Home Movies coordonnant les Home Movie Days organisés depuis 2002 dans un nombre toujours grandissant de villes à travers le monde), cet engouement s’est récemment propagé aux plus dynamiques des archives établies. Ces dernières se trouvent toutefois, ce faisant, confrontées à un problème en apparence insoluble, puisque leurs propres politiques ne leur permettent que la présentation de copies passablement dégradées. La perte de qualité – et donc d’intérêt – des numérisations et autres contretypes présentables en archives est somme toute relative dans le cas des films utilisant l’émulsion Kodachrome. Elle s’avère toutefois totale dans le cas des procédés qui, comme le Kodacolor, ne tolèrent pas, d’une part, la copie et, d’autre part, la substitution du dispositif de projection d’époque (lui aussi considéré comme un artefact intouchable dans bien des archives).

Les situations misent de l’avant dans cet exposé démontrent les limites du statut d’art mécanique reproductible longtemps conféré au cinéma. Il est en effet entièrement approprié, pour les raisons exposées plus haut, de parler d’ « originaux » et de « copies » lorsqu’il est question de films utilisant des procédés couleur comme le Kodacolor et le Kodachrome, comme il le sera également de privilégier la présentation des originaux à celle des contretypes. Les questions liées à la présentation de ces procédés couleur pionniers font de plus ressortir le rôle essentiel joué par les collectionneurs dans l’écosystème des archives. D’abord parce que ceux-ci se permettent des manipulations que les archives « sérieuses » ne s’autorisent pas, et se retrouvent ainsi à avoir une bonne longueur d’avance quand il s’agit de mettre en valeur certains corpus. Mais aussi, et peut-être surtout, parce dans le contexte de perpétuelle pénurie – d’espace, de personnel, d’argent – handicapant les archives, les collectionneurs sont bien souvent les seuls à pouvoir ouvrir de nouveaux espaces de recherche, à poser de nouvelles questions, à mettre en évidence de nouveaux problèmes. Dans bien des cas, ces problèmes seront ensuite refilés aux archives, qui seront bien forcées de leur trouver des solutions. Ma vue Kodacolor québécoise de 1929, par exemple, mérite en définitive mieux qu’un entreposage dans un garde-robe ponctué de rares présentations sur un antique projecteur à griffes et lampe au tungstène. Mais il ne saurait y avoir de solutions sans problèmes, et ces problèmes, ce sont dans bien des cas ces archivistes amateurs que sont les collectionneurs qui ont le mérite de les soulever.

Notes

- Voir notamment : Mining the Home Movies : Excavations in Histories and Memories, Karen L. Ishikuza et Patricia R. Zimmermann (dirs.), Berkeley, University Press of California, 2008, et Charles Tepperman, Amateur Cinema 1923-1960 : The Rise of North American Moviemaking, Berkeley, University Press of California, 2015. ↩

- La recherche historique atteste bien du tournage de plusieurs vues Kinemacolor dans la province entre 1911 et 1914, mais celles-ci sont aujourd’hui perdues. Voir la Filmographie des « vues » tournées au Québec au temps du muet. ↩

- Voir le Timeline of Historical Film Colors ↩

- Comme l’apprit à ses dépens Jacques Tati lors du tournage de Jour de fête en 1947. Les laboratoires s’avérèrent en effet incapables de reproduire les couleurs du procédé lenticulaire Thomsoncolor, semblable au Kodacolor, choisi par Tati pour son premier long métrage. Ce dernier fut ainsi contraint de compléter le film en utilisant les images monochromes tournées à l’aide d’une seconde caméra par mesure de précaution. ↩

- Les publicités publiées par Kodak dans la revue de l’Amateur Cinema League, Movie Makers, révèlent qu’une bobine de 50 pieds de Kodacolor se détaillait 6,00 $US en 1930. Une bobine de 100 pieds de pellicule panchromatique Kodak se détaillait 7,50 $US à la même époque. L’émulsion Kodachrome se détaillait quant à elle 9,00 $US la bobine de 100 pieds lors de son introduction en mai 1935. ↩

- http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-52/pages/textbio/Textbio.jsp?textBioId=27 ↩

- Voir : Louis Pelletier, « Pour un cinéma canadien-français, un vrai : l’aventure du Studio Gratien Gélinas et de La dame aux camélias », Revue canadienne d’études cinématographiques, vol. 23, no 2, automne 2014, p. 70-95. Le film peut être visionné en ligne sur le site Le cinéma au Québec au temps du parlant ↩

- Roderick T. Ryan, A History of Motion Picture Color Technology, Londres, The Focal Press, 1977), 114-19. ↩

- Dino Everett (Hugh M. Hefner Moving Image Archive, University of Southern California) est un des rares archivistes professionnels à organiser des démonstrations de formats et procédés désuets (Pathé-Kok 28 mm, Kodacolor 16 mm, etc.) utilisant des copies et des appareils d’époque. ↩