De la difficulté d’être au présent

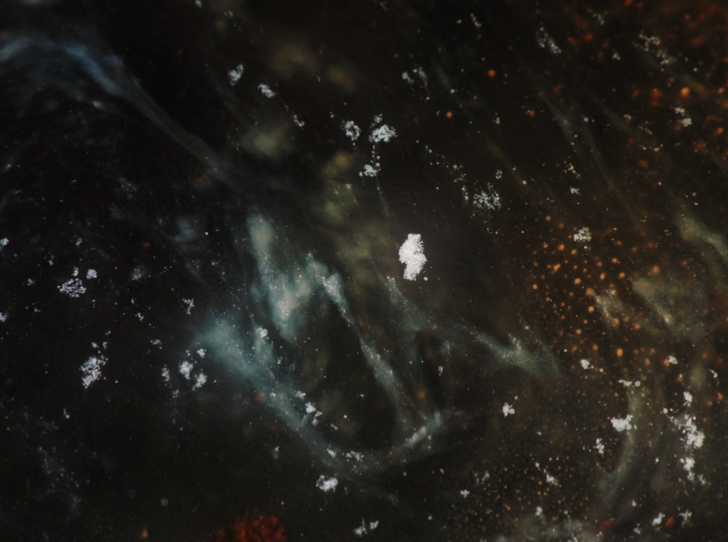

Places We’ll Breathe (Davor Sanvincenti, 2022)

Dans le noir de la salle de cinéma où a lieu la 25e édition du Festival international des cinémas différents et expérimentaux de Paris 1 , des décharges de foudre scintillent sur l’écran, me procurant à la fois un sentiment d’émerveillement et d’effroi. Les apparitions furtives aux couleurs de feu et de cendre s’accélèrent alors jusqu’à l’éblouissement provoqué par la lumière vive des éclairs comme par la surexposition de la pellicule. La projection du film d’Aurélie Percevault, À quelle distance tombe la foudre ? (2020), se révèle une expérience qui condense en elle-même, par ces déflagrations de lumière et d’obscurité, un état du monde et du cinéma. Le danger signalé dans le synopsis concerne autant l’image perçue que son support : À quelle distance tombe la foudre ? révèle un « espacement entre l’éclair et le tonnerre [qui] détermine la distance qui nous sépare du danger » alors que son unique copie 16 mm « s’abîme à chacun de ses passages 2 ». Plus le film sera rendu visible, plus il se détruira lors des projections et sera amené à disparaitre.

À quelle distance tombe la foudre ? (Aurélie Percevault, 2020)

« La distance qui nous sépare du danger » est aussi celle que j’ai établie avec le monde, le temps du festival. Car pour m’installer dans cette salle et regarder à un rythme effréné les films de cette riche et éclectique programmation, il a fallu me retirer du monde, et soustraire ses images à mon regard. Dans le ciel d’un autre territoire, si loin si proche, les éclairs qui l’illuminent ne sont pas ceux de la foudre, mais des bombardements, qui ont commencé il y a quelques jours… qui ont commencé il y a bien plus longtemps. Quelle est la distance qui nous sépare de la Palestine ? Est-ce une distance géographique, une distance temporelle ?

Aussi loin que je me souvienne, temps de paix et temps de guerre ont toujours cohabité. Mon expérience du temps présent, ce temps dit de la normalité, a toujours été vécue comme un temps hors-norme, qui conditionne mon rapport au monde. Vivre ce temps-là, celui d’un territoire où la guerre est toujours un passé-présent et un présent à venir, me donne le sentiment d’être en décalage avec l’instant présent. La plupart de mes écrits sur le cinéma passent par ces territoires du désastre et de la ruine que je connais tant. Pour pouvoir y respirer, je m’autorise parfois à m’en éloigner, à disparaitre. Les paysages qui peuplent mes rêves sont ceux de la quiétude, même illusoire. Je survis de ce mensonge permanent. Voilà pourquoi lorsque le temps m’a été donné de souffler un tant soit peu, je me suis tournée vers une autre temporalité, celle des images de la nature.

Fog Line (Larry Gottheim, 1970)

Peu de temps avant le festival, j’ai parcouru l’ouvrage Expanded Nature – Écologies du cinéma expérimental 3 (2022) qui réunit une diversité de textes sur l’expérience cinématographique de la nature, puis planifié un séjour à Light Cone 4 pour voir une sélection des films mentionnés. J’ai contemplé dans Fog Line (Larry Gottheim, 1970) un paysage aux contours délicats se dévoilant à mesure que le brouillard se dissipe, traversé avec earthearthearth (Daïchi Saïto, 2020) des chaines de montagnes aux lignes et aux couleurs incandescentes, et les battements d’ailes de papillons de Farfallio (Paolo Gioli, 1993) tout comme les lunes démultipliées de Lunar Almanac (Malena Szlam, 2015) ont dansé sur mes yeux. Film après film, une infinité d’émotions m’imprégnait, un palimpseste d’images, de sons et de matières se posait sur moi, avec la sensation progressive, dans la solitude de la salle de projection individuelle, de disparaitre du temps présent.

earthearthearth (Daïchi Saïto, 2020)

Farfallio (Paolo Gioli, 1993)

Lunar Almanac (Malena Szlam, 2015)

De nouveau entourée des spectateurs du Festival des cinémas différents et expérimentaux, j’ai repensé à cette disparition provisoire en regardant Turtleneck Phantasies (Gernot Wieland, 2022). Le cinéaste y raconte comment lors de son enfance il a entièrement recouvert son corps de décalcomanies pour le rendre, dit-il, invisible à son entourage, comme une « seconde peau » protectrice. Le tatouage dessine le motif central du film permettant d’inscrire sur la peau les traces du passé et du trauma, à travers l’histoire d’un marin survivant d’un naufrage qui a passé le reste de sa vie dans des institutions psychiatriques à écrire des poèmes et à tatouer les autres résidents. Des mots, des schémas, des gribouillages parfois illisibles laissent percevoir des îles, des routes et des étoiles, comme des signes d’orientation ou de navigation. Tandis que le voyage et la solitude seraient un remède à la mélancolie, la contemplation attentive du ciel bleu monochrome permettrait de se protéger du monde. Depuis son premier souvenir d’enfance assis sur une chaise à regarder le ciel par la fenêtre, ou lorsqu’il s’allonge sur son lit toujours placé de manière à le voir, ou encore dans les dernières images des bobines super 8 que son père a filmées durant son enfance en scrutant le ciel, le cinéaste observe dans le bleu monochrome, l’absence physique du monde. Turtleneck Phantasies s’achève sur un montage de ces images super 8 bleues, me donnant à mon tour la possibilité de ne plus sentir ma propre existence.

Turtleneck Phantasies (Gernot Wieland, 2022)

Here & Elsewhere (Bram Ruiter, 2023)

Le long de la rivière du temps dans Here & Elsewhere (Bram Ruiter, 2023), je suis à la fois ici et maintenant, ailleurs et plus tard. Je me reconnais dans son reflet, mais l’eau dilue aussitôt mon visage. Je suis à la fois moi-même et une autre dans ce cours d’eau sans fin. J’y ai trempé ma main, me suis reposée aux côtés d’un chat endormi, y ai caressé la sérénité d’un temps révolu. Impossible, toutefois, de quitter ce chemin infini qui ne mène nulle part. C’est sans doute un sentiment d’inquiétude similaire qui accompagne Camélia et Nahla dans The Secret Garden (Nour Ouayda, 2023), à la recherche d’un jardin qui n’existe que dans les contes et les légendes. À la lecture d’un carnet de notes que les deux amies découvrent sur la plage de sable blanc, on apprend qu’il est impossible d’y trouver une issue 5 . Ce jardin envahit pourtant la ville un matin avec l’apparition de plantes étranges et inconnues, dans un espace où réel et irréel se confondent. La prolifération de ces nouvelles espèces végétales qui laissent entendre des chants d’oiseaux fous transforme la ville et ses habitants. « L’imparable invasion » est celle de ces nouvelles créatures, des body snatchers qui attendent que le sommeil les emporte pour se substituer à eux. Les habitants de la ville, menacés de dédoublement, de désintégration, sont désormais étrangers à eux-mêmes. Je repense alors à ce mouvement circulaire sur la surface de l’eau que l’on perçoit à la fin de Here & Elsewhere, qui semble nous emporter comme des particules dansantes dans un ciel étoilé.

The Secret Garden (Nour Ouayda, 2023)

Here & Elsewhere (Bram Ruiter, 2023)

Disparaitre un temps pour trouver refuge, se souvenir de ce qui nous sépare, nous relie au monde. Prendre une distance provisoire, réaliser que « nous ne sommes pas là pour défendre la liberté, mais pour [la] créer 6 ». Entre ciel et terre, entre montagne et mer, les éléments nous le rappellent dans Places We’ll Breathe (Davor Sanvincenti, 2022). Habiter le monde, c’est pouvoir y respirer. Le voir à travers le regard d’un faucon, avec une netteté et une liberté démultipliée. À la fois calmes et déchainés, la mer, le vent et la pluie nous mènent sur ces lieux, une île où l’on découvre des histoires de naufrage et de solitude menacées de disparaitre avec la langue qui les raconte. Cette terre ancestrale, les insulaires la cultivent de leurs propres mains, comme les images du film déterrées par le cinéaste en amorce de ce voyage. La terre interagit avec la matérialité filmique, révélant une expérience sensible et politique du paysage. Tout comme le monde animal et végétal, les natifs sont liés à la terre où leurs ancêtres sont inhumés. Cette généalogie, les puissances coloniales ne peuvent la connaitre, tout comme ils ne peuvent comprendre cette langue parlée par les insulaires qui n’utilise pas le temps futur. Sur cette île, seul le temps présent est vécu dans sa plénitude. À l’écoute d’un chant immémorial qui épouse la force du vent, il est de nouveau possible de respirer, de prendre conscience de notre présence au monde. Une injonction me permet alors de discerner la lumière, en ces lieux et temps de l’obscurité, et de situer la distance qui nous sépare de la Palestine : « What is, is now, and it must have the spirited intensity of an arrow driven into a tree 7 ».

Places We’ll Breathe (Davor Sanvincenti, 2022)

Notes

- La 25e édition du Festival international des cinémas différents et expérimentaux de Paris s’est déroulée du 11 au 15 octobre 2023 au Cinéma Le Grand Action. Elle a été organisée par le Collectif Jeune Cinéma, structure de distribution et de diffusion des pratiques expérimentales de l’image et du film. Pour plus d’information à ce sujet, consulter le site web du collectif à l’adresse suivante : https://cjcinema.org/. ↩

- Le synopsis du film est disponible au lien suivant : https://cjcinema.org/agenda/2023/octobre/competition-6/. ↩

- Expanded Nature – Écologies du cinéma expérimental, Elio Della Noce et Lucas Murari (dir.), Light Cone, Paris, 2022. ↩

- « LIGHT CONE est une association à but non lucratif dont l’objectif est la distribution, la connaissance et la sauvegarde du cinéma expérimental dont elle s’attache à assurer la promotion en France et dans le monde ». Extrait du site web de Light Cone : https://lightcone.org/fr. ↩

- Dans le carnet de notes que trouvent Camélia et Nahla : « Nahla récite, comme pour elle-même, des passages de ce qui semble être comme un journal intime : Je me suis retrouvée dans un jardin que je ne pouvais situer. Parmi les branches des arbres, j’entends la rumeur de la ville. J’ai tenté de trouver une issue, en vain… ». ↩

- Extrait du film Places We’ll Breathe (Davor Sanvincenti, 2022) (notre traduction). ↩

- Ibid. ↩