Arrêt sur un massacre, image d’une guerre

Pour « Ouvrir les yeux […] sans [me] forcer l’âme »

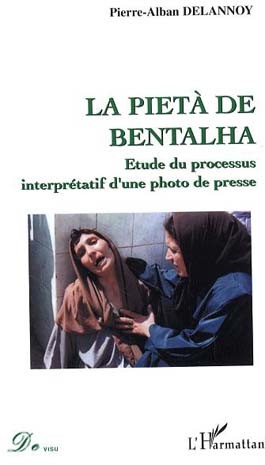

Bibliothèque nationale du Québec à Montréal, un jour de mai 2006 : rayonnage des nouveautés de l’étage documentaire 1 . Dans un balayage banal de reconnaissance qu’effectue l’œil, parmi des dizaines de premières pages de couverture anonymes et indifférentes, une image arrête mon attention : livrée sur un opuscule blanc, c’est la photographie qu’a réalisée pour l’AFP Hocine Zaourar 2 , en Algérie, le 23 septembre 1997, devant l’hôpital de Zmirli, au lendemain du massacre perpétré contre les habitants du lotissement de Haï Djillali[[ Le site algeria-watch.org, site « observatoire » des droits de l’homme en Algérie, rassemble un nombre varié d’articles publiés dans la presse algérienne au lendemain du massacre de Bentalha, voir le lien suivant

www.algeria-watch.org/fr/article/pol/

bentalha/bentalhadossier.htm ]]. La pietà de Bentalha : étude du processus interprétatif d’une photo de presse de Pierre-Alban Delannoy (Paris, L’Harmattan, 2005) fait retour sur le seul cliché qui a traversé les récentes années de feu algériennes

Le Titien, Mater Dolorosa

3 en continuant d’irradier d’une émotion particulière les zones judéo-chrétiennes du globe. Le titre de l’étude reprend le nom échu à la photographie, issu lui-même de la variété des légendes ayant accompagnées sa diffusion internationale dans quelques 750 4 journaux à Paris, New York, Londres ou Rome. « La pietà de Bentalha », « La pietà d’Alger », « La madone de Bentalha », « La madone en enfer », « Mater dolorosa » décrivent la femme effondrée de douleur devant un mur carrelé blanc, désignée, par la première légende de l’AFP, comme une mère ayant perdu ses huit enfants dans la tuerie de la veille, soutenue sur sa droite par une autre femme.

Michelange, La Pietà

En référence à un héritage religieux mixant dans un imaginaire syncrétique (à l’efficace habilité journalistique) la sculpture de Michel-Ange, La Pietà (1499, Saint-Pierre, Rome), des « madones » de Titien, Madone des Pesaro (1526, Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venise), Mater Dolorosa (1554, Prado, Madrid), Pietà (1576, Accademia, Venise), les multiples déclinaisons des titres de la photographie se mueront progressivement en rapprochements plus ou moins heureux avec divers chefs d’œuvres picturaux au fil des travaux didactiques

5 et artistiques[[ La photographie a inspiré une sculpture et un film (52’) éponymes à Pascal Convert : La Madone de Bentalha, 2001-2002, cire polychrome, 1,50 × 2,60 × 1,50 m, 500 kgs, collection Musée d’Art Moderne Grand Duc Jean, Luxembourg. L’artiste a réalisé en tout trois sculptures monumentales en cire s’inspirant de trois drames ayant cours sur le pourtour méditerranéen : en Algérie, au Kosovo et en Palestine.

Pascal Convert, Mort de Mohamed Al Dura, 2004

Il interroge donc trois images de presse maintes fois primées, célébrées mais aussi critiquées : deux photographies, « Massacre à Bentalha » de Hocine Zaourar et « Veillée funèbre au Kosovo » de Georges Mérillon (1989) ainsi qu’un photogramme, « Mort de Mohamed Al Dura », réalisé par le caméraman Talal Abouramé. Sont à lire et à écouter les extraits de l’émission diffusée sur la chaîne franco-allemande Arte le 9 octobre 2004. L’artiste, assisté de deux sculpteurs du musée Grévin, Éric Saint-Chaffrey et Klaus Velt, y explique notamment pourquoi ces trois images rendent impossible une quelconque frontière étanche entre Occident et Orient : [http://www.arte.tv/fr/art-musique/metropolis/20041009/665812.html->http://www.arte.tv/fr/art-musique/metropolis/20041009/665812.html]

Pascal Convert, Piéta du Kosovo, 2000

Pascal Convert, La madone de Bentalha, 2001-2002

Et alors que le péritexte éditorial explique que « Dans ce petit livre tout entier consacré à l’une des plus retentissantes photographies de presse du XX° siècle, il ne sera pas tant question d’étudier l’image pour elle-même, que d’analyser l’interprétation qui en a été faite […] », cet énième mais toujours singulier arrêt sur image sur « la » photo de Bentalha, me force à suspendre le ici et maintenant montréalais. Car le cliché devenu icône, celui de l’Agence France Presse dont les 165 bureaux à travers le monde traitent quotidiennement 1200 photos (sur 7 millions de pièces d’archives disponibles à la vente sur Internet aujourd’hui), a en quelque sorte « fait caillot » dans le flux incessant des images sanglantes d’une Algérie en proie aux attentats meurtriers et aux massacres à grande échelle durant la décennie 1990. Provoquant l’interception du flux de milliers d’autres qui banalisent fatalement terreur et horreur, cette image sur laquelle ont buté les rédacteurs en chef du monde entier, en s’y arrêtant, a frappé au cœur d’un lieu commun auréolé de mystique les esprits et conduit, à elle seule, à plus de compassion que toutes celles qui l’avaient précédées ou allaient lui succéder, en appelant à son tour d’autres, tout autres.

L’image du désespoir de cette femme se tordant de douleur d’avoir perdu les siens, est celui de n’importe quelle femme qui aurait été frappée d’un tel destin. On pourrait trouver à l’image une charge d’affect telle qu’elle justifie son arrêt, alors que l’arrêt lui-même construit une interprétation de l’image qui voit dans la douleur de la femme (posture du corps rejeté en arrière, expression du visage) le martyr d’une sacrifiée, et interprète dans ce martyr, une transcendance, une sanctification : dans cette image de femme algérienne a donc été vue la mort et l’inexorable sacrifice auquel voue la vie. Cette photo algérienne aurait en quelque sorte réifié Marie comme figure emblématique de la mère qui perd son enfant : y re-projetant l’idée de « sanctification » tout en insistant, en retour, sur la dimension « humaine » de la « Passion »… Mais peut-être y a-t-il tout simplement quelque chose de profondément méditerranéen dans la posture de cette femme effondrée : méditerranéen et contemporain pour le Sud et l’Algérie, méditerranéen et « archaïque » pour le Nord. Je revois une mère sicilienne, andalouse ou corse, le corps frappé de malheur dans la même attitude. Mais ce que je revois n’est qu’un souvenir, celui d’une image de cinéma ou celle laissée par un roman. Un poème ?

La plupart du temps, c’est-à-dire tous les jours, de ce côté-ci de la planète, par exemple, les images passent à la surface de l’œil sans que celui-ci ne choisisse, vraiment, entre le voir, le regarder, le retenir, le réfléchir. Passif, actif, distrait, attentif, capté et captif, interpellé, indifférent, l’œil consomme de toute façon. Même si certaines images ne se digèrent pas. Emballées dans le fluide du tube cathodique, prisonnières de panneaux publicitaires immobiles ou mouvants, tournoyant sur leur présentoir, dévoilées dans une salle obscure, encadrées pour mieux être exposées, jonchant pelle mêle plus ou moins froissées les couloirs du métro, érigées en image d’Épinal, uniques du jour noyées par des milliers de copies, surgissant tautologiques des Une de magazines, les images débordent aussi des poubelles. La flopée, si elle donne l’illusion de vagues successives, dit bien que le flot emporte tout et voue au passage inexorable et à l’oubli chacune d’entre elles.

Inexorable, jusqu’à ce que l’une d’elles ne tombe dans une escarcelle subjective désirant l’objectiver, et rejouer la mise en scène constitutive de l’image. L’arrêt sur image serait ainsi une sorte de remise en cause active du flux, un « processus interrompu ou fixé » et par métonymie, un « dispositif pour maintenir un système immobile 6 » : provocation (même involontaire) du réalisateur (auteur), décision (même inconsciente) du destinataire (spectateur, lecteur…), l’arrêt sur image peut servir à réfléchir, observer, témoigner, être partie prenante du sens qui s’érige, être le déterminant (militant) du sens qui se construit. Répit a priori fécond du regard, il ne se consacre qu’à une seule image, mais en convoque une série. Le temps d’une séquence, où ce qui se joue n’est plus en l’image mais en celui qui la fixe, la fige, la soustrait au tout, au reste.

Mon arrêt sur la couverture de la nouvelle acquisition de la BNQ réveille en moi son hors champ, abîme de souvenirs, de faits liés à une conjoncture particulière. Le World Press 1997 (dédié « à toutes les mères du monde » par le lauréat 7 ) est une image qui évoque, mais « ne me parle » pas directement du cauchemar algérien qui, dans la région de la Mitidja (Raïs, Bentalha, Sidi Youssef…) et dans celle de l’Ouarsenis (Had Chekala…), en 1997 et en 1998, prend la forme de massacres successifs et incompréhensibles de pauvres villageois 8 : quand on a vécu du côté des massacres 9 , l’image par définition ne reste qu’une image qui, même en montrant d’une certaine façon la mort, n’en omet pas moins son odeur. Cette odeur ne s’oublie pas, et l’image ne la rend pas (peut-être fort heureusement…).

« La madone de Bentalha » me ramène plutôt au contexte de sa diffusion, polémique inextricable mêlée d’indécence, qui sans débattre du fond des choses (le pourquoi de l’horreur 10 ), continue de creuser stérilement les clivages entre les camps idéologiques 11 qui s’affrontent par le truchement des médias internationaux sur la scène politique algérienne. Mon arrêt sur image déclenche un retour sur l’histoire de cet arrêt sur image, qui finit par confisquer l’image à son auteur et ne la lui a jamais restituée 12 : sinon sous la forme du malentendu élogieux (sept prix professionnels et artistiques), insultant, instrumentalisant (au service d’une cause 13 , d’une douleur, d’une dénonciation…).

La photographie de « la madone de Bentalha », « symbole du drame algérien » dans le jargon médiatique, sera primée, mais circulera d’emblée avec une fausse légende (par définition fausse ?) : la scène ne se déroule pas à Bentalha, et la femme n’a pas perdu ses huit enfants, mais trois autres membres de sa famille. L’AFP rectifiera sa légende, mais la poignante photographie « a fait légende », de toute façon. Même amputée de sa première légende, elle aménage sa place dans une mémoire collective dont la légende (son histoire reconstruite), se justifie dans le fait même d’être revêtue d’une aura,

« [qui] ne saurait se réduire à une pure et simple phénoménologie de la fascination aliénée versant du côté de l’hallucination. C’est plutôt d’un regard œuvré par le temps qu’il s’agirait ici, un regard qui laisserait à l’apparition le temps de se déployer comme pensée, c’est-à-dire qui laisserait à l’espace le temps de se retramer autrement, de redevenir du temps […] C’est ainsi que s’entrelacent, dans l’aura, la toute-puissance du regard et celle d’une mémoire qui se parcourt comme on se perd dans une « forêt de symboles » 14 . »

En Algérie, un arrêt a bel et bien eu lieu sur la même image, mais ironiquement, pour des raisons connexes à celle de sa renommée internationale : le succès de la photographie gêne les autorités, les rend mal à l’aise, éblouissant de façon incontrôlable (au vu de la récupération et de l’appropriation du cliché par l’opposition) les recoins obscurs de la scène tragique de la guerre civile. Le retentissement de l’image n’a en fait d’égal que l’ahurissement dans lequel se trouvent les Algériens qui, durant l’été 1997 et jusqu’en 1998, apprendront qu’à une cadence quasi quotidienne, des compatriotes sont passés par dizaine, par centaines, au fil du couteau. Le rayonnement de l’image trouve son équivalent dans la frénésie des autorités algériennes à contrer cette énième focalisation sur les événements hallucinants qui se déroulent sur leur territoire, frénésie vaine, mais qui brouille un peu plus les cartes sur les responsabilités en revendiquant le huis clos et la non ingérence (à moins que cette « ingérence » ne conforte leurs propres discours officiels 15 ).

Hocine Zaourar a photographié une image du désespoir, au lendemain d’une tuerie échappant à tout entendement : un grand nombre des victimes – des familles entières -, exécutées patiemment dans un périmètre proche des casernes militaires. Une tuerie parvenue aux yeux des Algériens et du monde entier sans autres éléments d’information que la monstration de l’impact émotionnel et psychique de l’horreur sur les survivants.

Cherif Benyoucef. Douleur dans un village, 1997.

L’interprétation occidentale a figé la photographie de Hocine Zaourar en icône religieuse, tandis qu’en Algérie, elle demeure la représentation (parmi d’autres), paradoxalement profane, d’une tragédie où s’exprime la douleur, alors même que le récit des événements et de ses acteurs ne se laisse pas encore décrire. Benjamin Stora, dans La guerre invisible, Algérie, années 90, fige encore une fois le flot incessant des images, pour ne s’attarder qu’à une seule :

« La photographie, qui présente l’avantage d’une vision arrêtée destinée à durer (par rapport à la fluidité incessante des images télévisuelles) serait-elle le meilleur moyen de visualiser le conflit ? La photographie de la « Madone » le donne à penser. À Bentalha où ne fut photographiée qu’une mère emplie de douleur, la mort est tout près d’être esthétisée, elle « pose » pour ainsi dire, quand les bourreaux restent hors champ 16 . »

Dans cet arrêt sur image, seule la mort et la douleur sont visibles et occupent une scène dont l’insoutenable exige restitution, reconstitution, construction, y compris d’une avant-scène, d’une scène d’avant la photo, qui rejouerait l’action des bourreaux, même invisibles. « 100000 morts et une image 17 », le titre de l’introduction de l’ouvrage de Stora veut sans doute dire aussi « 100000 morts et une seule image que l’on retient, de ce côté-ci de la Méditerranée et des médias » (français).

AFP, Geste effroyable évoquant la tragédie de la veille à Raïs, 1997.

Car de l’autre côté, celui des massacres et des attentats, de nombreuses photos publiées dans la presse et des images passées à la télévision – en marge de celles qui rendaient obscène la mort et qui noircissaient les Unes en leur ôtant toute efficacité autre que propagandiste – sont restées dans les mémoires : les images des visages de ceux, assassinés, qu’on s’apprêtait à inhumer : arrêts sur chacun de ces visages, procession saccadée, lente, unique, de visages éteints, intimité ultime d’une personnalité publique, d’un parent, d’un ami, d’un voisin ; arrêt sur le regard d’un enfant qui semble avoir tout à coup quarante ans (Kader Boukerche) ; arrêt sur une femme dont le geste esquisse l’effroyable geste des égorgeurs ; arrêt sur des survivants aux yeux vides s’éloignant du douar avec leur maigres ballots pour ne jamais revenir (Louiza Ammi) ; arrêt sur les murs maculés de sang d’un gourbis (Louiza Ammi) ; arrêt sur le visage de la coquette jeune fille, amputée d’une jambe (Michael von Graffenried) ; arrêt sur ces écoliers habillés de neufs (Louiza Ammi) s’apprêtant à retourner en septembre en classe et dont les parents tremblent non des rebuffades qu’ils essuieront parmi leurs nouveaux camarades, mais de la voiture piégée qui pulvérisera peut-être l’école ; arrêt sur les charniers découverts ; arrêt sur les centaines de corps emballés dans des couvertures et alignés au bord d’une lignée de pins ; arrêt au ras des cimetières dont les dizaines de monticules de terre fraîchement retournée datent du même jour… Arrêts provenant de photographies publiées, d’images télévisées, noir et blanc, en couleur, mais aussi de toutes celles qui se sont imprimées dans ma mémoire, comme une succession de photogrammes de la guerre d’Algérie des années 1990.

Cherif Benyoucef, Dépouille de Matoub Lounès veillée par sa sœur, juin 1998.

Préfaçant l’ouvrage de photographie de Benyoucef Cherif qui figure de poignants moments de douleurs algériens, la journaliste Ghania Mouffok rappelle la place particulière de l’image durant ces années de guerre civile:

« Et ce n’est pas un hasard si, en Algérie, le métier de photo-journaliste est né au cours de ces années de mutisme, au début des années quatre-vingt-dix, comme si seule l’image pouvait encore rendre compte, malgré elle, quand tout autour, les mots, la parole étaient devenus à la fois dangereux et dérisoires. Benyoucef Cherif appartient à cette génération contrainte par l’urgence, le devoir pour certains, d’utiliser son savoir-faire pour montrer ce qu’il était préférable de taire : la guerre des frères. La pire des guerres 18 . »

Michael von Graffenried, Cimetière algérois.

Comme si le rôle crucial joué par la photographie durant cette décennie retrouvait, dans l’arrêt sur image, une manière salvatrice de « violenter la mémoire si prompte à s’assoupir lâchement, à fermer les yeux. » Pour Ghania Mouffok,

« [I]l faudra les ouvrir. Pour ramener à la lumière ce que tous les acteurs armés du drame veulent, unis dans le silence, cacher. Pendant que nous autres, témoins désarmés, pour fuir la douleur insupportable de nos consciences, nous aspirons à l’amnésie collective […] 19 »

À Alger ou à Montréal, les images se suivent, s’enchâssent dans notre esprit pour finir par se chasser les une les autres, successivement. Faire retour sur l’une d’entre-elles, en s’y attardant, n’est-ce pas, permettre à une multitude d’autres de s’y associer et de reconstituer, le temps d’un arrêt sur image, un présent, certes révolu, pixellisé de bribes d’histoire et de vérité ?

Notes

- Ce dossier sur l’arrêt sur image est né d’une collaboration entre Hors champ et du laboratoire CRI-Hors champ du Centre de recherche sur l’intermédialité (CRI) de l’Université de Montréal ([url=http://cri.histart.umontreal.ca]http://cri.histart.umontreal.ca[/url]). Ce laboratoire s’est déroulé tout au long de l’hiver 2006, sous la coordination de Djemaa Maazouzi, et a permis un échange de qualité dont on retrouvera dans ce dossier un échantillon très partiel. ↩

- Né en 1953 en Algérie, Hocine Zaourar a travaillé avec les agences Sipa et Reuter, avant de rejoindre l’Agence France Presse en 1993. « La madone de Bentalha » peut être visionnée avec des qualités de définition de l’image plus ou moins bonnes sur plusieurs sites Internet à partir de l’entrée de ce titre sur n’importe quel moteur de recherche. ↩

- En décembre 1991, le régime algérien suspend des élections qui portaient les islamistes du FIS (Front islamique du salut) au pouvoir. Le recours par les activistes de ce parti à la violence terroriste fait riposte à la répression des autorités et conduit à un début d’éclatement en plusieurs organisations de cette opposition armée (Ais, groupes de plus en plus radicaux de diverses obédiences …). L’impasse politique tourne aux événements sanglants avec des assassinats (intellectuels, fonctionnaires d’État, policiers …) et des attentats à l’explosif qui devanceront des massacres de populations rurales. ↩

- Lire l’article de Claire Guillot publié dans le Monde du 7 octobre 2005. ↩

- Aux côtés de Guernica (Picasso) ou de Tres de mayo (Goya), « La madone de Bentalha » est utilisée comme support didactique dans le cadre de certains cours (lien pour consultation : [http://phm.lettres.free.fr/0102/POESIE/Ico.php->http://phm.lettres.free.fr/0102/POESIE/Ico.php]), ou encore pour enrichir une analyse comparée (l’École des lettres des collèges, 1998), soutenant « un rapport évident » entre la photographie de Zaourar et Le massacre des innocents de Nicolas Poussin (lien pour consultation :[http://www.ecoledeslettres.fr/page_html/evenem_cultur/article_afp.pdf->http://www.ecoledeslettres.fr/page_html/evenem_cultur/article_afp.pdf]) ↩

- Alain Rey (dir.), Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Les Dictionnaires Robert, 2004, p. 210. ↩

- Hocine Zaourar versera d’ailleurs l’argent de ce prix à des associations de victimes du terrorisme. ↩

- Dans les régions semi-urbaines de l’Algérois ou des régions plus isolées de l’Ouest, les attaques de nombreux hameaux se succèdent dès le mois d’août 1997, les incursions font jusque 300 morts à Raïs, 400 à Bentalha et peut-être jusqu’à 1000 à Had Chekala (selon l’article du journaliste Kamel Daoud du Quotidien d’Oran du 23 mars 2006 qui confirme le chiffre qu’il avançait lui-même en 1998), elles n’épargnent ni les enfants, ni les femmes, ni les vieillards, elles s’achèvent aussi par des enlèvements de jeunes filles. ↩

- Dans son article « De ce côté-ci des massacres » paru dans Le Quotidien d’Oran du jeudi 4 janvier 2001, la journaliste Daïkha Dridi, exprime tout le décalage entre les commentaires et analyses avançant sans l’ombre d’un doute, de l’étranger, la thèse « éradicatrice » ou « réconciliatrice » sur les responsables des massacres et la position beaucoup plus perplexe de ceux de l’intérieur, Algériens vivant la tragédie en direct et n’en saisissant que le plus saisissant, l’invraisemblable de l’horreur imbriqué dans une situation sur le terrain fort complexe. ↩

- Dans son article, « Qui a tué à Bentalha : l’émeute en nous », paru dans El Youm, le 8 décembre 2000, Daïkha Dridi revient sur le précieux livre-témoignage de Nesrollah Yous (Qui a tué à Bentalha ? Chronique d’un massacre annoncé, Paris, La Découverte, « Cahiers libres », 2000) : « Nesrollah Yous est dangereux. Qui a tué à Bentalha est plus que la question, il est vrai cruciale de savoir – pour l’histoire, la vérité et la justice – que ce sont des islamistes ou des militaires. C’est aussi la question à une réponse plus que cruciale, fondatrice : pourquoi des Algériens, en groupes organisés, qu’ils soient terroristes ou soldats, massacrent aussi méthodiquement, aussi cruellement, aussi longuement des civils, des femmes, des enfants, des faibles et des désarmés. Quel genre de mobile peut expliquer ce qui ressemble à de la démence organisée ? La terrible question est là. » ↩

- La scène politique algérienne se partage pendant ces années-là entre « éradicateurs », ceux qui soutiennent l’arrêt des élections portant les islamistes du FIS au pouvoir, l’interdiction de ce parti et l’emprisonnement de ces militants et « réconciliateurs » ceux qui s’opposent à l’arrêt des élections tout en revendiquant un dialogue entre l’opposition et les autorités algériennes, dénoncent le régime, soutiennent le FIS. Les deux camps s’affrontent essentiellement par le truchement de titres de presses nationaux et de tribunes étrangères (aux États-Unis, en Europe, et en France en particulier) puisqu’en raison d’un état d’urgence décrété par les autorités, l’activité politique d’opposition est largement entravée. ↩

- Accusation de trucage de la photo, dénonciation du photographe et mise au point dans la presse par la femme apparaissant sur la photo, procès intenté contre l’AFP et soutenu par les médias publics algériens, campagne de dénigrement contre le photographe, attaques accusatrices à l’encontre du photographe menées par les associations des victimes du terrorisme, refus d’octroi, par le ministère de l’information, de son accréditation de presse (ce qui revient à l’empêcher d’exercer son métier en Algérie), démêlés avec son employeur … ↩

- Hocine Zaourar a dû notamment rendre compte, en Algérie, auprès du camp « éradicateur » – en écho à la propagande étatique – de l’utilisation de sa photo lors d’une manifestation de « réconciliateurs » soutenant les mères de disparus à Rome : la photographie de « La madone » à la charge douloureuse si puissante étant, manifestement, porteuse du même sens pour les deux camps, mêmes si leurs positions autistes ne reconnaissent de légitimité qu’à leur propre deuil. ↩

- Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Critique », 1992, p. 105 et 106. ↩

- « […] Deux articles écrits au terme d’un voyage sous escorte, programmé, balisé, surveillé par les autorités ou l’armée algériennes, qui seront publiés dans le plus grand quotidien français, quoique bourrés de platitudes et d’erreurs et tout entier orientés vers une conclusion simpliste, bien faite pour donner satisfaction à l’apitoiement superficiel et à la haine raciste, maquillée en indignation humaniste. […] », Le ton de Pierre Bourdieu (« L’intellectuel négatif », cité par El-Hadi Chalabi dans La presse algérienne au-dessus de tout soupçon, Alger – Paris, Ina-Yas, 1999, p. 131) qui, en janvier 1998, s’insurge contre une série de reportages « éradicateurs » réalisés par Bernard Henri-Lévy et André Glucksmann en Algérie sur les massacres de populations rurales, et publiés dans le quotidien Le Monde, rend bien l’atmosphère de cette lutte âpre qui se déroule entre les différents camps idéologiques même en France. Il faut rappeler d’ailleurs que durant cette période, des cohortes de journalistes et de personnalités politiques du monde entier (français, députés de l’Union européenne) invités par les autorités algériennes viennent chacun faire « la vérité sur les massacres ». ↩

- Benjamin Stora, La guerre invisible. Algérie, années 90, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2001, p. 79. Dans son ouvrage, Benjamin Stora détecte autour de cette photo mais aussi dans l’assemblage général de photos publiées en France durant cette période, « émotion et voyeurisme ». ↩

- À lire l’analyse de la photographie, Sur une photo de la Madone, de Abdelmjid Zeggaf, faculté de lettres de Rabat sur le lien suivant : www.cpge-cpa.ac.ma/cpa/francais/colloque/zegaf.htm ↩

- Algérie, une saison en enfer, Paris, Parangon, 2003, p. 7. À noter que plusieurs ouvrages de photographies (avec ou sans texte) sur l’Algérie des années 1990 ont été publiés dont : Michael von Graffenried, Photographies d’une guerre sans images, Paris, Hazan, 1998 (le titre paradoxal de cet ouvrage pourrait s’expliquer par le fait qu’il s’agit essentiellement de photographies prises sans viseur, « volées », à hauteur de poitrine, avec un widelux 160); Akram Belkaïd-Ellyas, Jean-Pierre Peyroulou, L’Algérie en guerre civile, Paris, Calmann-Lévy, 2002 sur les photographes des agences Magnum, Vu, AFP, Reuters, Sipa comme Raymond Depardon, Bruno Boudjelal, Hocine Zaourar, Zahra ou encore Flacelly (un texte y revient longuement sur « La madone de Bentalha » non publiée dans l’ouvrage en raison de la procédure judiciaire intentée à l’AFP par Madame Oum Saad, la femme photographiée, et qui s’acharne à démontrer que cette photo a servi à « la désinformation sur l’Algérie » et est responsable de l’occultation des autres images montrant la guerre) ; Michael von Graffenried, Journal d’Algérie, introduit par Benjamin Stora, Paris, Autrement, 2003. ↩

- Idem. ↩