Espaces hantés : à propos d’Airer de Léna Mill-Reuillard

Airer, c’est le nom de l’installation vidéo de Léna Mill-Reuillard exposée au centre DRAC situé à Drummondville durant l’été 2023 1 , et créée en amont à la Fondation Grantham durant l’hiver 2020. C’est également le verbe qui désigne l’acte de faire son nid chez les oiseaux de proie. Le mot est très précis, rare, soigneusement choisi, m’évoquant une herbe que l’on place dans un livre. On y repère aussi la présence de l’homophone « errer » 2 , auquel s’accrochent d’autres connotations moins immédiates telles qu’« apparaître brièvement, de manière fugace et presque imperceptible ». Et si l’œuvre à première vue renvoie davantage à la création d’espace et l’hypothèse de l’habitat que le monde animal, elle retient quelque chose du vol plané des grands oiseaux, comme je tenterai de le décrire.

________________________

La fondation Grantham

La Fondation Grantham a été créée en 2018 par deux collectionneurs bien connus du milieu des arts visuels, Bernard Landriault et Michel Paradis qui ont tenu, à un certain moment de leur vie, à poser un geste social fort en soutenant la réflexion croisée sur l’art et l’environnement (les arts visuels par l’environnement et l’environnement par les arts visuels). Ils ont alors inventé un lieu propice à cette réflexion, installé au sein d’un site se voulant « à l’image des boisés et des forêts mixtes qu’on retrouvait au Québec au début du siècle dernier 3 ». Le lieu accueille des artistes et des chercheurs en résidence, puis fait office d’espace d’exposition, de conférence et d’ateliers de sensibilisation à l’environnement (par les arts visuels) auprès de publics de tout âge.

Accompagnant le parcours de leur domaine, Bernard Landriault et Michel Paradis parlent volontiers de caryers ovales, de charmes de Caroline, d’érables et de pruches, du comportement du gingembre sauvage, des quatorze variétés de fougère présentes, de même que de la vingtaine de végétaux indigènes replantés sur le site de la Fondation. Du fait qu’il n’y a pas d’aubépine sauvage aux alentours. Et que le saule pleureur qui borde la rivière, le seul arbre d’origine européenne mis en terre, « n’a jamais été heureux ».

La Fondation Grantham à Saint-Edmond de Grantham (images de l’autrice).

Du bas, l’édifice déploie la composition architectonique imaginée par Pierre Thibault : deux cubes désaxés l’un par rapport à l’autre soutenus par des piliers qui structurent une agora où ont parfois lieu des concerts, me dit-on. Autour des volumes cubiques largement percés de fenêtres, des passerelles invitent à se saisir des alentours, à recevoir et à éplucher la multitude des points de vue qu’implique la découpe du bâtiment dans la matière de la nature. Une sensibilité japonaise affleure. La délicatesse de l’ossature du bâtiment, sa façon d’interroger l’environnement et de se faire réceptacle de ses effets lumineux — ce que révèle le jeu de la transparence des fenêtres, accentuée par leur qualité axiale — évoque en effet un éprouvé philosophique du paysage et me renvoie par ricochet à cet auteur dont Thibault et Paradis parlent également volontiers, Augustin de Berque, mais plus précisément, à la traduction qu’il a établie de l’ouvrage de Tetsurô Watsuji, Fûdo, le milieu humain 4 . J’y lis des phrases denses où l’être se pense dans une charnière, un existere réorienté vers l’espace (du temps heideggerien dont l’ouvrage se fait critique) et ainsi rendu poreux à son milieu.

C’est quand nous entrons dans la tiédeur d’une pièce au sortir du vent glacé, ou dans la douceur du souffle d’un vent printanier après la froideur de l’hiver, ou quand nous sommes surpris par une pluie d’orage au beau milieu de la touffeur d’une journée d’été, que nous nous entendons nous-mêmes au sein de ces phénomènes qui ne sont pas nous-mêmes, et que nous entendons aussi nos propres changements au sein des changements du climat 5 .

De ce qui se cueille parmi les éléments, les fluides, les timbres et les textures, parmi tout ce qui le traverse, l’entoure, le touche et le façonne patiemment, intervient une forme d’altérité traversante. Nous ne sommes pas seuls à nous faire, une phénoménologie sourde et secrète œuvre nos consciences. Entre la sensation de froid et la froideur objective extérieure, pour reprendre l’exemple que donne Watsuji, il y aurait une fausse distinction, puisqu’éprouver le froid, ce serait sortir le soi dans le froid, établir ce trajet même — et brouiller la dualité entre les deux pôles. Mais plus spécifiquement ou plus largement, le Fudôsei cerne la réalité émanant des relations entre un milieu et des êtres, « le couple dynamique formé par l’individu et son milieu, […] qui est la réalité de l’humain dans sa plénitude existentielle 6 ». Il dit un « voir » tissé de l’intérieur, une imbrication qui produit diverses formes et forces de présence.

Airer

Le désir allait au secret — vers ce qui s’enfonce et se dissimule, vers ce qui hante le dedans, au paradis des formes encloses.

– Claude Louis-Combet

Airer a donc été créée par Léna Mill-Reuillard à la Fondation Grantham au creux de l’hiver 2020. Et puisque l’« épreuve » du milieu s’est en l’occurrence déroulée durant ce moment de premier confinement, on ne peut que penser, a posteriori, à la superposition d’isolements qu’a dû représenter cette résidence, à la congruence entre l’épaississement du temps, les sensations d’espace ressenties, et les questions posées par le temps de la création : par où prendre l’espace tendu à la pensée, comment (faire) travailler les propriétés extérieures ? Que faire de soi ? Quel regard rendre ?

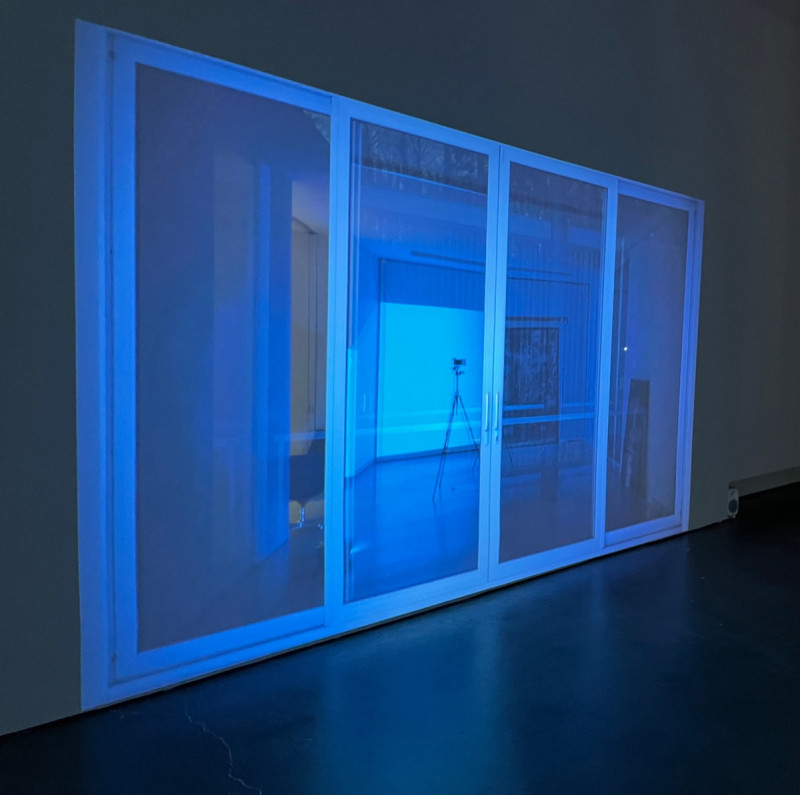

Dans le centre DRAC, six projections sonorisées sur des murs élevés à l’intérieur de deux espaces se déroulent en continu, formant la boucle d’un ample acte d’une durée de 64 minutes. Dans le premier espace, trois écrans révèlent, en des découpes définies, des pièces de la Fondation, desquels un quatrième écran, projeté sur le mur menant au deuxième espace de la galerie et correspondant à une autre pièce montrée de la Fondation, est visible. Moins corridor que courroie, ce quatrième écran est également visible depuis la deuxième pièce où, cette fois, deux autres projections, montrant deux autres pièces de la Fondation, ont cours.

Pour quiconque ne connait pas la configuration exacte de la Fondation Grantham, le centre d’exposition compose dans son espace propre une sorte d’appartement à travers lequel se mouvoir, chaque écran définissant un cadre reliant l’intérieur des espaces montrés à une position dans l’espace de la galerie que l’on occupe. Pour quiconque en a une connaissance, fût-elle superficielle, cette re-spatialisation de ses pièces révèle immédiatement un caractère de leurre, de bluff. Plus le regard scrute, plus les premières certitudes s’émoussent ; plus le corps traverse l’espace du centre, plus il cherche à lier entre elles les coordonnées internes des espaces montrés. Sommes-nous dedans, dehors ; sommes-nous dans l’en-dedans de l’en-dehors ? Quelle pièce est vue de quelle autre pièce ?

Vues de l’installation vidéo Airer au centre DRAC. Crédit photo : Éliane Excoffier.

De nombreuses mises en abime développent ce caractère de leurre. Les découpes des images projetées répondent aux fenêtres montrées dans l’image qui elles-mêmes répondent à de petites photographies épinglées au mur les jouxtant, auxquelles répondent encore d’autres images encadrées intégrant parfois elles-mêmes des fenêtres. La tombée de la nuit se charge de complexifier cette grande matrice visuelle déjà forte de bords et de débords en venant lui superposer une couche de réflexions captées, révélant encore plus de fenêtres dans les fenêtres, encore plus de délimitations fallacieuses.

On le comprend progressivement, les caméras, posées au milieu du champ de l’image, saisissent tantôt ce que le verre donne à voir (transparence), et ce qu’elle donne à réfléchir (opacité). Le stratagème évoque furtivement le Picture for Women de Jeff Wall (1979), et fait ainsi surgir une sorte de principe ou de piste d’explication « photographique ». L’œuvre semble vouloir nous dire : voici, ceci est là, ceci est cadré, ceci capte et capture, ceci est capté et capturé, ceci est une portion de temps offerte dans un espace donné, ceci est un « acte photographique 7 » au sens où l’entendait Philippe Dubois. Comme si on tenait à faire apparaître un certain chemin interprétatif, faire passer le nuage d’une ancienne modalité de l’image. Comme si les leurres de l’œuvre s’étendaient aussi aux pistes théoriques jetées ici et là.

Mais survient ce corps, celui de l’artiste. D’un pas ni rapide ni lent, la figure déambule dans l’espace, sans finalité manifeste, erre vraisemblablement. Nul mystère non plus quant à l’apparaître de ce corps… du moins, pas pour l’instant. Aussi, comme pour mieux l’ancrer dans une forme de banalité, dans les premières minutes de l’œuvre, un coup de fil retentit. Peut-être que l’appel n’était pas prévu au sein de la séquence tournée d’un seul trait et non-montée. Peut-être que l’appel était prévu. Peu importe. Il ne s’agit pas non plus de faire entendre la conversation avec clarté, nous en discernons en effet difficilement les paroles. Nous entendons une voix, nous ne voyons pas de corps, à moins que ce corps se trouve sur un mur qui ne soit pas à la portée de la vue ? Il y a avec cet appel quelque chose comme un point inaugural dans l’ordre du répertoire des gestes à venir, et qui entraîne de fait notre attention vers le hors champ. Une première brèche dans l’apparence très contrôlée du système mis en place.

Et puis l’artiste met son manteau, sort dehors. Une voiture passe depuis le fond de la rue. Alors que cette voiture traverse le champ, j’imagine le temps d’à peine quelques secondes où elle va, qui est à bord, une famille, un homme seul, un couple. Est-ce que l’espace de l’œuvre englobe celui de la voiture et ses passagers hypothétiques ? Est-ce que cette voiture qui passe et l’artiste qui, à l’intérieur de son œuvre, a décidé de sortir dehors, appartiennent au même monde ? Conséquence de cet autre hors-champ amené par la voiture, les espaces semblent se diffracter, se regarder entre eux, s’entre-interroger.

De la passerelle extérieure où elle se trouve, l’artiste nous adresse maintenant un regard, ce qui a pour effet de nous faire prendre conscience d’une autre variété de hors-champ : celui que nous composons, nous, corps regardant dans la galerie, esprit rivé à ce qui ressemble à une sorte de plaisanterie qui nous défie. Les seuils continuent de se multiplier : entre cadre et hors-cadre, entre champ et hors-champ, entre dedans et dehors de l’image.

L’artiste rentre.

Image de l’autrice.

Il y aura la nuit qui tombe progressivement, grande cheville de l’acte. Et ce moment où une tenture de papier blanc est dépliée, bruissant sous l’effet de la manipulation. Le papier y restera papier, ne se faisant écran qu’à être potentiel d’écran. Il posera le corps devant une étendue, et interposera à l’espace une surface. Il y aura cette autre tenture qui, au contraire de la précédente, accueillera cette fois une projection. Il y aura les lumières et les portes que l’on ouvre et ferme. Et l’espace rendu comme vacance, zone de potentialités miroitées à activer. Ce bureau d’artiste avec sa chaise et ses pensées, ses usages, sa fiction et ses futurs enfouis on ne sait où, là, devant nos yeux, quelque part dans tout cet air.

Il y a aura en somme une panoplie de gestes posés qui relèvent du minuscule, du multiple, du répétable et de l’hypnotique. Et si je ne le détaillais pas un peu ici, cela pourrait se perdre, disparaître le long de tout ce que l’œuvre déploie et déplie de rapports potentiels et de strates à dégager. Ouvrir l’espace, en découvrir les pelures, les couches, le fond énigmatique et le réservoir de fiction infime… ce pourrait bien être cela, airer.

Mais s’arrêter ici ne rendrait pas compte de ce que la présence de l’artiste, à la fois tranquille et inquiétante, semble vouloir nous signifier sans mots. Dans la galerie, un jeu s’engage avec elle, paraissant, disparaissant, réapparaissant, d’un écran à l’autre, le dispositif de captation — auquel répond en parfaite résonance celui de la projection — la saisissant parfois dans plus d’un espace à la fois. L’intermittence a pour effet de nous entraîner à la recherche de la figure se donnant et se dérobant, le hors-champ de l’image devenant actif par le concours des liens qu’entretiennent les écrans-espaces les uns avec les autres, se soudant à nos corps déambulant à la recherche de celui de l’artiste. Que fait-elle ? Où est-elle ? À quoi pense-t-elle ? Qui est-elle, à la limite ?

Cette personne qui s’appelle Léna Mill-Reuillard et qui s’amuse à paraître et disparaître, si elle paraît en tant qu’elle-même, ce serait peut-être aussi pour nous dire : ceci est un projet qui consiste à vous faire « marcher », au figuré comme au propre ; ceci est un corps capté, une émanation, un fluide, un canal, le point où vous et moi circulons de part et d’autre des seuils et de l’image. Et en effet, Airer s’oppose en cela à l’autoportrait. Le corps mis en scène est plus évanescent, son poids est autre. Il pèse et flotte, effectue et regarde, est et se cache.

J’ai pensé au deuxième corps que forme le désir d’art, à l’envie d’être plus que soi, mais plus loin et en plus petit, au souhait d’exercer une présence à même le secret de sa vie. À se montrer en ne se désignant pas. À créer un filet de hantise, à commencer pour soi-même. À entrer en contact avec les rapports d’infinité entre les choses que nous sommes les seuls à voir chacun pour soi. À créer de la vibration, de l’éclosion à même le rien, sans ne le dire à personne. Ce pourrait être ça, airer. Dégager cet invisible-là.

Il fait maintenant nuit et l’artiste se promène avec entre les mains un néon qui produit de la brillance et des ombres portées. Elle a fermé les lumières. Son pas est toujours le même, posé, feutré, sûr. Les espaces sont devenus épais et sombres, il y a même dans l’image de légers signes d’épouvante, un suspense de l’apparition. J’y suis. Les espaces feuilletés de l’oeuvre m’enveloppent, me protègent, m’ouvrent et m’effraient. J’y suis. Le corps de l’artiste, je le fais mien. J’épouse sa spectralité, un vieux rêve d’enfance.

*

Ce jour-là, j’ai pris le train. En regardant le cadre de la fenêtre, son paysage à la fois fixé par les bords et fuyant en son centre, le mouvement du transport parallèlement à mon retrait du mouvement de la vie courante, son remplacement même, ma position de retrait, m’ont donné la sensation d’exercer une présence. En étant loin de chez moi, entre deux points, physiquement injoignable, invisible, mais voyante, il me semble que j’« airais ».

Notes

- Airer a été exposée du 8 juillet au 20 août, https://www.drac.ca/expositions/airer ↩

- « Errer », CNRTL, https://www.cnrtl.fr/definition/errer. ↩

- « Un lieu original de travail et de réflexion », Site de la Fondation Grantham, https://www.fondationgrantham.org/fr/lieu. ↩

- Tetsurô Watsuji, Fudô : le milieu humain, commentaire et traduction par Augustin Berque, Paris, CNRS, 2011. ↩

- Ibid., p. 43-44. ↩

- Berque, « La médiance » dans La mésologie : pourquoi et pour quoi faire ?, Nanterre, Presss universitaires de Paris Nanterre, 2014, https://books.openedition.org/pupo/10793?lang=fr, para 3. ↩

- Philippe Dubois, L’acte photographique, Paris : Bruxelles : F. Nathan, Editions Labor., 1983. ↩