Une rédemption de la réalité virtuelle : Grand Theft Auto et l’élégie de Phil Solomon

Présenter le cycle « In Memoriam : Mark Lapore » (2005-2009) comme un tournant radical dans l’œuvre de Phil Solomon (1954-2019) relève sans doute du lieu commun. S’étant distingué depuis les années 1980 dans une veine particulièrement lyrique du cinéma de réemploi, cet orfèvre de la tireuse optique avait aussi partagé, à ce titre, la réalisation d’une poignée de films peints à la main de Stan Brakhage. (Mentor du cinéaste, Brakhage était aussi son collègue et l’un de ses plus proches amis à l’Université de Boulder, dans le Colorado). Basé sur des processus chimiques élaborés, magnifiant la matière même du film, son cinéma s’ancrait dans une pratique artisanale de l’image analogique. Un film plus tardif, The Emblazoned Apparitions (2013) (dont on peut voir ici un bref extrait), représente bien cette approche. On y découvre une image en voie de « ruinification », hantée par les figures fantomatiques de Charlie Chaplin et de Buster Keaton. Invoquées par un cinéaste alchimiste, ces métamorphoses tendaient à brouiller l’identité du matériau réemployé, à en réduire la lisibilité. De fait, l’adoption par Solomon du machinima, à partir du milieu des années 2000, était pour le moins difficile à anticiper. Ce mot-valise (constitué des mots « machine », « animation » et « cinéma ») décrit une pratique consistant à détourner un contenu vidéoludique pour créer un objet cinématographique. Voisine du cinéma de réemploi, elle offre néanmoins un contraste marqué avec l’approche habituelle de Solomon. Numérique au possible, l’image vidéoludique semble en effet exempte de toute matérialité. Entre les mains du cinéaste, sa réalité physique s’incarne dans la seule manette de jeu.

Le choix du cinquième épisode de la série Grand Theft Auto, « San Andreas » (Rockstar Games, 2004), n’était pas moins surprenant. Solomon raconte ainsi sa rencontre avec le jeu en question :

I had not seen a video game, literally, since Pong in the 1970s. I taught a class in post modernism and it gave me an excuse to go to Best Buy. I wanted to ask young people what’s happening instead of telling them what has happened in the past. I wanted to find out what the hell is going on. So I walk into Best Buy and the kid tells me about Grand Theft Auto. He said it was a free-roaming game—that you don’t have to go on missions and all that—and that it was realistic in terms of its setting. Of course I was horrified when I got it home (laughs). But I was also intrigued 1 .

De notoriété publique, la violence des GTA a suscité quantité de controverses. Mais la franchise est aussi réputée pour la qualité et la richesse de son espace vidéoludique (dit « open-world »), ainsi que pour la liberté offerte par celui-ci. Plutôt que de remplir ses missions de manière linéaire (celles-ci nous faisant découvrir, dans chacun des épisodes, un monde criminel donné), le joueur peut aussi opter en faveur d’une flânerie constante — et plus ou moins violente. Cette découverte du jeu par Solomon donna bientôt naissance à une première création, réalisée avec Mark Lapore, son meilleur ami. Usant de codes de triche pour invoquer une atmosphère apocalyptique, le duo signait un « ready-made » vidéoludique, aussi contemplatif qu’il était teinté d’humour. Comme son titre original l’indiquait, Untitled (For David Gatten) (Mark Lapore & Phil Solomon, 2005) était pensé comme une « get-well card », un vœu de rétablissement saugrenu destiné au cinéaste David Gatten, alors malade. Tragique ironie du sort, Mark Lapore succombait trois semaines plus tard à un cancer. Solomon rebaptisa alors leur création Crossroad, et elle se révéla effectivement être un carrefour dans son œuvre, annonçant un triptyque de machinima élégiaque, réalisé à partir de GTA.

The Emblazoned Apparitions (2013)

Last Days in a Lonely Place (2008)

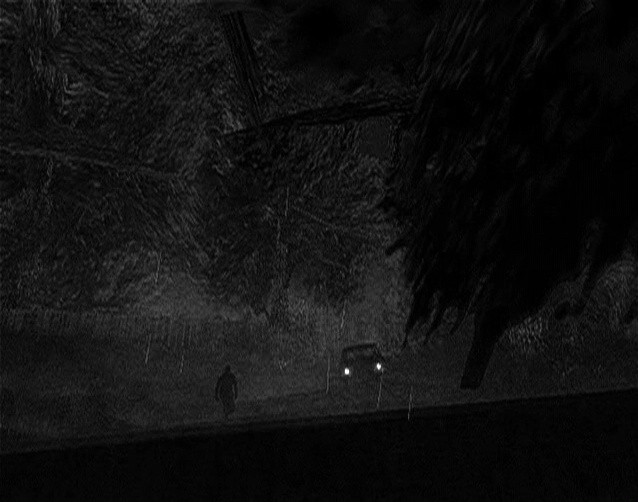

Deuxième opus 2 d’« In Memoriam », Last Days in a Lonely Place (Phil Solomon, 2008) émule miraculeusement l’esthétique d’un film cinématographique. Une constellation de citations et d’emprunts l’inscrit dans un pan de l’histoire du cinéma s’étalant sur plus d’un demi-siècle — d’un bout à l’autre de la vie de son dédicataire. Son titre emprunte à deux productions hollywoodiennes : d’abord à Last Days (Gus Van Sant, 2005), retraçant les « derniers jours » d’une rock-star anonyme ouvertement inspirée de Kurt Cobain ; ensuite à In a Lonely Place (Nicholas Ray, 1950), Lapore et Solomon s’étant liés d’amitié sur les bancs de l’Université de Binghamton, à l’époque où son réalisateur y enseignait 3 . Mais c’est un autre film de Nicholas Ray, sans doute son plus célèbre, qui va hanter la création de machinima, lui aussi marqué par plus d’une disparition prématurée — à commencer par celle de sa superstar, James Dean. Il s’agit de Rebel Without a Cause (1955), qui raconte les déboires d’un adolescent en révolte. Libre au spectateur, bien sûr, d’ignorer ce réseau de références ; elles auraient aussi pu permettre au cinéaste de créer une zone de confort dans un univers qui lui était singulièrement étranger. (Un brin funèbre, cette tonalité ne va pas non plus sans un degré d’humour, au regard du contenu vidéoludique en question). Ce passage du domaine du jeu à celui du film est aussi marqué par le filtre d’un noir et blanc tamisé, une transformation de l’image censée évoquer l’apparence de la pellicule réversible 16 mm 4 .

La mise en scène du monde vidéoludique par Solomon prend la forme d’une succession de « vues » et de scènes plus ou moins autonomes. Celle-ci fait alterner des mouvements de caméra soigneusement orchestrés avec des plans fixes étendus dans la durée, invitant à la contemplation. En même temps, une poignée de fils conducteurs (dont la thématique de la fin du monde) émerge aussi, opérant à la frontière du narratif. Sur ce fil ténu, Last Days in a Lonely Place révèle une tonalité mélancolique et élégiaque qui surprend immédiatement le spectateur familier du jeu. Certains de ses signes les plus caractéristiques ont aussi été effacés, comme son avatar (« CJ ») qui disparaît dans la majorité des plans. Un « soundscape » envoûtant (traversé de bribes de dialogues de films et d’autres ambiances sonores) vient par ailleurs remplacer la piste sonore de San Andreas. D’autres éléments du jeu sont quant à eux mis à profit, à commencer par le vaste espace de sa localité fictionnelle inspirée de Los Angeles, San Francisco et Las Vegas (qui deviennent respectivement Los Santos, San Fierro et Las Venturas). La reproduction fidèle de certains de leurs monuments va se révéler ici propice à une forme de pèlerinage cinéphile.

Last Days in a Lonely Place s’ouvre sur un long travelling, avançant vers l’avatar polygonal du Griffith Observatory. Situé aux pieds des lettres d’Hollywood, l’édifice est aussi l’un des décors les plus iconiques de Rebel Without a Cause. Le film de Nicholas Ray s’immisce d’ailleurs dans la bande-son. Prononcé dans l’enceinte du planétarium devant Jim (James Dean) et ses camarades de classe, le discours apocalyptique d’un professeur accompagne, sous une pluie torrentielle, le minutieux mouvement de caméra. « For many days before the end of our earth people will look into the night sky and notice a star, increasingly bright and increasingly near… ». Cette tonalité eschatologique, prégnante dans l’ensemble d’« In Memoriam », est ici des plus résignées. Quelques plans plus loin, le discours s’arrête en effet sur ces mots : « The familiar constellations that illuminate our night will seem as they have always seemed, eternal, unchanged and little moved by the shortness of time between our planet’s birth and its demise ».

C’est encore un peu plus tard qu’une des séquences les plus mémorables du film intervient. Un nouveau travelling avant s’engage maintenant vers la devanture d’une salle de cinéma ; on reconnaît clairement, sur le pavé, les étoiles du Hollywood Walk of Fame. Passant de Los Angeles (Los Santos) à San Francisco (San Fierro), un fondu au noir lie le site iconique au pont du Golden Gate (« Gant Bridge »). L’objectif continue d’avancer, cette fois depuis les airs, pendant plus d’une minute. Rien de moins qu’hypnotique, le plan se termine par un renversement de perspective, la caméra se retournant à la verticale pour finir par plonger dans une obscurité aqueuse. Empruntant leur décor à Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958), ces images ne peuvent qu’évoquer le souvenir de Madeleine (Kim Novak), de son faux suicide dans la baie. Elles sont suivies d’un bref passage d’écran noir, le dialogue de Rebel Without a Cause reprenant alors par ces mots : « Jim, do you think the end of the world will happen at night time? ». Cette réplique reviendra vers la fin du film, suivie cette fois de la réponse du personnage de James Dean : « No, at dawn » — un lever de soleil fulgurant (provoqué par un code de triche) éblouissant simultanément l’objectif.

Last Days in a Lonely Place (Phil Solomon, 2008)

C’est certainement la fin d’un monde — mais lequel ? Marqué par la perte d’un proche, « In Memoriam » fait également suite au décès d’un mentor (Stan Brakhage). Dans un même geste élégiaque, le cycle interroge d’autre part les survivances et les disparitions du cinéma, et ce, dans un objet numérique au possible : le jeu vidéo. Ces enjeux sont brillamment résumés par John P. Powers :

In discussing In Memoriam, commentators have tended to argue that the series represents a breakthrough because it calls attention to the coldness, emptiness, and […] immateriality at the heart of digital video through an implicit comparison with cinema. Just as Solomon mourns the loss of Lapore, these videos mourn the loss of film as a material substance, the replacement of “chemistry with code 5 .”

L’apparence relativement crue du jeu semble bien résister à l’approche habituelle du cinéaste. Impossible de recouvrir, de dissimuler Grand Theft Auto, qui insiste dans chaque plan, inaliénable. Mais cet aspect du matériau, tout à fait nouveau dans sa pratique, était justement digne d’intérêt pour Solomon. Dans ses propres mots : « What intrigued me the most was the strange poignancy I felt in the game’s polygonal aspirations, its desires to be of the real world that fell short in very interesting ways 6 ». De fait, Last Days in a Lonely Place contourne cette relative aporie (de surface, à tout le moins), de différentes manières. Le passage au noir et blanc étant l’une d’entre elles, c’est surtout la mise en scène du film qui va confirmer ce « pas de côté » vers le cinéma. On peut noter à cet égard que San Andreas n’offre pas de véritable vue à la première personne pour son protagoniste (sauf par le biais d’un appareil photo à l’interface un peu envahissante). Un tel point de vue peut néanmoins être obtenu à bord des divers véhicules accessibles dans le jeu. Sous la manette astucieuse de Solomon, ceux-ci sont ici transformés en dollys, en steadycams, en grues, voire en drones aériens. À l’occasion, ces captations relèvent d’ailleurs d’une véritable performance. Ici, le machinima ne fait qu’ajouter aux moyens du cinéaste, légitimant son adoption au sein d’une tradition « expérimentale » où le réalisateur endosse souvent tous les aspects de la production. Comme le résume si bien Solomon : « I can do crane shots, you know? […] I can do it all myself—which is the reason I do this kind of filmmaking in the first place, because I can do it myself 7 ».

Last Days in a Lonely Place (2008)

Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)

Le réseau des références et des citations filmiques est un autre moyen de remédier aux limites de l’image vidéoludique, à sa résistance à se laisser « transformer » en image de cinéma. Ponctué par la visite de sites célèbres, ce projet n’est pas sans rappeler la pratique du pèlerinage cinéphile, marquée par le désir (plus ou moins inaccessible) d’invoquer l’aura d’un film in situ. Ainsi, quantité de « pèlerins » arpentent chaque année les rues de San Francisco, dans l’espoir d’y retrouver les traces de Vertigo (Chris Marker ayant été l’un d’entre eux). Bien sûr, leur quête est aussi une mise en abîme du film lui-même, où Scottie (James Stewart) cherche obsessivement les traces d’une femme disparue puis « retrouvée » (Madeleine/Judy, interprétée par Kim Novak). La référence au Golden Gate Bridge — l’un de ses décors les plus emblématiques — ne saurait donc être anodine. Elle est aussi soulignée, dans Last Days in a Lonely Place, par un acte de bravoure : la conclusion vertigineuse du survol du pont, terminée par une pirouette dans la baie. Liée à la disparition d’un ami, la métaphore en devient douloureusement poignante. Mais le cinéaste était précisément en quête de ce type de signes. Comme il l’expliquait : « I was searching for clues and poetic signposts; in effect, I was looking for Mark 8 ». Il formule ainsi le manifeste, succinct et limpide, de son geste créatif dans l’espace du jeu. Devant l’ersatz d’un site célèbre, autant qu’un paysage anonyme, son avatar-caméra cherche finalement les traces d’une « aura » : celle d’un film donné, ou du cinéma tout court, autant que celle de Mark Lapore lui-même. Le registre de la trace, de la bribe, de la révélation par effacement, reste celui du cinéma de Solomon — dans un film comme The Emblazoned Apparitions, autant que dans ses machinimas.

On voit donc émerger une proximité (pour le moins inattendue, au regard du contenu apparent de San Andreas) entre l’espace vidéoludique et le dédicataire du cycle ; le décor du jeu, finalement, représente Mark Lapore, ou plutôt son absence. C’est cette approche qui nous invite à conclure sur la pratique du « pèlerinage », qui témoigne d’une dynamique similaire. On peut citer à cet égard le bel article de Douglas Cunningham, qui remarque (précisément au sujet de Vertigo) : « the cinephilic pilgrimage is born of love (for the diegetic world of the film), loss (the apparent absence of that diegetic world within the realm of the real) and a longing to occupy/influence a space–time somewhere between the index and its referent 9 ». Frappé par la dissonance entre la « réalité » et son image magnifiée à l’écran, le pèlerin verrait ses attentes systématiquement déçues :

However, just as Scottie learns that Judy can never match the Madeleine of his memory (“It’s too late, there’s no bringing her back!”), cinephilic pilgrims soon discover that the real cannot live up to the image. […] In order to occupy and control the space of possibility and meaning, then, the cinephilic pilgrim must exercise his/her own creative agency; only then can the cinephile redeem both the real and the image 10 .

On pourrait penser ces lignes écrites expressément pour le cycle de Solomon, né pareillement d’un mélange d’amour et de perte (en un mot, du deuil) — tant envers une certaine incarnation du cinéma, qu’envers la personne d’un meilleur ami disparu. Ce faisant, « In Memoriam » imagine l’héritage de cette dernière soirée, partagée avec lui dans le monde polygonal de GTA. Retrouver la trace de Mark Lapore dans un tel univers n’était pas chose aisée. Il ne suffisait pas de la délester de sa violence (celle-ci étant plus ou moins laissée de côté). Dans la continuité du texte de Cunningham (et de la notion de « creative agency »), il s’agissait plutôt pour notre pèlerin d’investir les marges du champ d’action offert par le jeu, dans l’espoir d’y trouver quelque chose de ces auras.

Comparable à la quête de Scottie, ainsi qu’à celle des fadas de Vertigo, le geste de Solomon s’en distingue aussi en ce qu’il s’exerce non pas dans un espace réel, mais dans une image (autant depuis le réel que depuis le cinéma, et de quelques-uns de ses classiques hollywoodiens). Cette mise en abîme ne fait qu’ajouter à la justesse d’« In Memoriam », pas moins qu’à sa mélancolie. C’est aussi dans cette perspective qu’on pourrait mesurer le succès (pour ne rien dire de la beauté) de ces captations. En effet, chaque « signe poétique » découvert y devient comme une victoire sur l’absence : celle de Mark Lapore, mais aussi celle du cinéma. Les clins d’œil les plus ostensibles (comme la référence au Golden Gate Bridge) comptent bien sûr parmi ces signes. Mais le film en offre aussi des exemples plus discrets. On se remémore par exemple un long plan fixe contemplatif, décrivant une étendue boisée sculptée par le brouillard, où gît un étang immobile. Ou encore, cette image d’un tronc d’arbre déraciné, tournant péniblement sur lui-même, prit dans une tempête. On reconnaît effectivement, dans ces images pixelisées d’une « nature », la poignante étrangeté décrite par Solomon. Par sa mise en scène, et par son regard, il les extirpe aussi de leur solitude numérique, les rapprochant du monde sensible dont elles cherchent à imiter les contours. Une rédemption, finalement, de ces « aspirations polygonales » qui l’avaient tant intrigué, depuis cette soirée originelle. Fidèle à ce souvenir, le joueur-cinéaste remplace ici la quête ostensible du jeu par une quête de signes, et de sens, dans les limbes d’un monde froidement numérique. Empruntant, comme le fait Cunningham, sa célèbre formule à Siegfried Kracauer, on pourrait même se prendre à imaginer avec lui « une rédemption de la réalité matérielle » — et virtuelle — de Grand Theft Auto.

Notes

- Phil Solomon, « ‘‘Grand Theft Auto’’ drove filmmaker to experiment », Columbus Dispatch, septembre 2008, https://eu.dispatch.com/story/entertainment/2008/09/30/grand-theft-auto-drove/23989712007. ↩

- Il fait suite à Rehearsals for Retirement (2007) et précède Still Raining, Still Dreaming (2009). Cet ultime épisode fut réalisé dans le successeur de San Andreas: GTA IV (Rockstar Games, 2008). C’est aussi dans ce jeu que Solomon a réalisé Empire (2008), un « remake » audacieux du film homonyme d’Andy Warhol (1964). Un dernier film de machinima complète ce pan de sa filmographie : Psalm IV: Valley of the Shadow (2013) ayant été créé dans The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda Game Studios, 2011). ↩

- « I studied with Nick (Ray) a bit and so did Mark (Lapore) at Binghamton… studied is too strong – hung out and listened to his public lectures, which were great, sad and anecdotal about Hollywood ». Phil Solomon cité dans Gregg Biermann et Sarah Markgraf, « Found Footage, on Location: Phil Solomon’s Last Days in a Lonely Place », Millennium Film Journal, no 52, hiver 2009-2010, p. 37-38. ↩

- Solomon, 2009-2010, p. 35. ↩

- John P. Powers, « Darkness on the Edge of Town – Film Meets Digital in Phil Solomon’s ‘‘In Memoriam’’ (Mark Lapore) », October, vol. 137, été 2001, p. 86. ↩

- Solomon cité dans Powers, 2001, p. 96. ↩

- Solomon, 2008. ↩

- Solomon cité dans Powers, 2001, p. 87. ↩

- Douglas Cunningham, « ‘‘It’s All There, It’s No Dream:” Vertigo and the Redemptive Pleasures of the Cinephilic Pilgrimage », Screen, vol. 49, no 2, juillet 2008, p. 124. ↩

- Ibid., p. 126-127. ↩