To hell with culture

To hell with culture

— Herbert Read

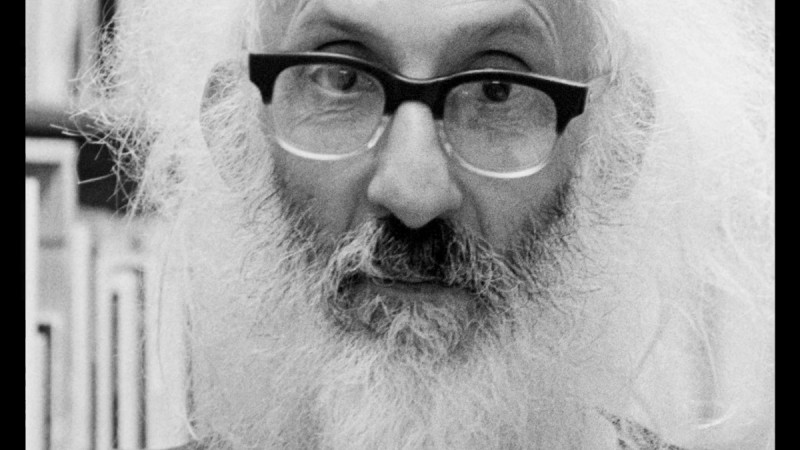

Dans le Shepherdess and the Seven Songs, je trouve que Pushpendra Singh échappe la beauté de son film. Il l’échappe, je ne veux pas dire complètement, mais enfin, le film, propulsé par une suite de fulgurances et de moments admirables, ne profite guère de cet élan initial et épuise sa douceur, faute de ne pas vouloir conduire avec elle, et il tombe, macère dans sa chute, ça devient sec et dommage. Mou aussi d’ajouter René. La dernière fois que j’ai vu un film autant échapper sa propre beauté, c’était dans le Asako I & II de Hamaguchi. Mais malgré le pet sauce que représente pour moi le troisième tiers du film de Singh, pour ma sensibilité, trop lyrique, il en demeure que le film a beaucoup pour me plaire, énormément même, notamment une prémisse qui implique des policiers de la forêt qui devisent de poésie et courtisent maladroitement une irréductible. DAU. Natasha est un film pervers qui renâcle son goumi dans la laideur du monde pour se bassiner le nombril de l’ambition de la montrer dans sa plus mortuaire monstruosité et l’objet d’obsession qu’il forme, à défaut de n’être qu’une tache, est louche, tendancieux, angoissant et complaisant — même ceux qui le défendent s’entendent pour le dire — et le film va même un peu plus loin dans sa médiocrité en se donnant le douteux mandat de recréer le pire du monde d’hier sous prétexte de mieux le capter et de mieux le comprendre, sûrement aussi, afin de mieux nous dire qu’un monde qui permet de créer ce type de film, n’est pas mieux que le monde qu’il sert pourtant à dénoncer — ce sera là l’honnêteté de son pari. Se réclamant de la sainteté de la création, les braves auteurs de ce projet, projet qui manque cruellement de vitamines, semblent apporter de l’eau au moulin du totalitarisme avant d’en apporter à celui de la création, de l’art et de la liberté. Côté court métrage, j’ai vu notamment Comme une comète de Ariane Louis-Seize. Je l’ai vu en me chatouillant de l’impression que je l’avais déjà vu, je l’avais vu ailleurs, sous d’autres noms, dans d’autres langues, avec d’autres enjeux, ou presque, je l’avais vu avec un autre beau-père, un frère à la place, un autre Michael Fassbinder, mais attention, Patrick Hivon est quand même beau et dans le genre héritier de Roy Dupuis, il y a définitivement quelque chose à bâtir avec lui, mais ici, loin d’accéder à la légende, trop dans le Fassbinder et trop peu dans le mystérieux pour l’être complètement, toujours par contre, dans ce que j’avais vu et revu de ce film, le Patrick Hivon se fond trop dans la grammaire du reportage, celle du naturalisme, complice il est de cette fidélité au réel, il perd donc de sa sobriété qui sous le déguisement de la vérité et de la simplicité n’a pour ambition que l’imitation du réel, comme si c’était là la seule façon de redire la justesse des émotions du Patrick Hivon, enfin, bibi, tout ça viendra finalement à bout du Patrick Hivon et l’imagination ne s’emparera jamais de sa création, la création ultime, le film, qui est le fruit d’une grande communion, me dit encore que les feuilles tombent des arbres à l’automne, de dire que c’est ça, le réel, le cinéma, que les enjeux de l’image et du cinéma ne sont que dans les enjeux que les personnages articulent, que dans l’évidence des sentiments humains, pardon, mais je veux entendre autre chose de Patrick Hivon, je veux et j’attends encore le film qui le fera entrer dans la légende. J’ai aussi rebondi de ma déception, question d’épicer mon samedi, dans le Aniksha de Vincent Toi où j’ai trouvé que Laurent Lucas infectait le film du poison que porte son personnage d’une manière assez décadente. Est-ce injuste de ma part ? Mais non, puisque je le dis avec admiration. Le personnage incarné par Laurent Lucas, une espèce d’idiot vertueux, aussi sincère qu’abject, bref, une coquerelle trop mûre, fait le film en l’infectant alors qu’il n’est pourtant que comme un figurant, à peine esquissé, juste juteux, et là comme un pion dans un immense carrefour où se recoupent les plus importants enjeux de notre époque, il représente alors, lui qui n’en demande certainement pas tant — c’est là la force du film — le symbole probant d’un mal innocent, mais féroce, et de ce fait, joue inconsciemment le plus grand rôle d’un drame qu’il est trop cornichon pour concevoir. The Republics est un film de Huw Wahl. Sur l’affiche du film, on peut lire l’aberration suivante : « a 16mm film by Huw Wahl ». En lisant cette aberration, je me suis aussitôt fait la réflexion que je ne verrais jamais ce film. Pourquoi ? Parce qu’annoncer son film ainsi, c’est-à-dire, tenter de s’accoler du prestige argentique comme si c’était une plus-value d’exception, comme si cela servait son film, l’écartait des autres, rendait son film plus noble, plus authentique, forcément plus beau, bref, annoncé ainsi, je sentais qu’il faisait un déshonneur à l’argentique, car l’annoncer ainsi signifie après tout en faire un argument de marketing à travers lequel le Wahl avait le beau rôle de se dépeindre dans une posture héroïque, cherchant par là à jouir de l’aura de la pellicule en s’inscrivant bêtement dans son privilège. J’avais ainsi peur de le voir conduire dangereusement son entreprise dans le ravin des prétentieux, à la façon peut-être d’un Xavier Dolan, ce Maître du Gaspillage, et tout ça pour faire admettre à son film que de la pellicule, il ne veut surtout pas en comprendre les tenants et les exigences, et qu’il en use sinon pour mieux se complaire sous le fard des apparences. Huw, à qui j’ai téléphoné pour lui mettre son aberration sous le nez, me répondait très honnêtement avoir vu le piège et être volontairement tombé dedans. Il me disait également, je le traduis de l’english, que par l’ouvrage de la pellicule, c’est l’économie, la compréhension de la lumière, la rigueur et la responsabilité qu’elle impose qu’il faut rechercher et qu’il faut tenir en respect. Que la pellicule avait l’avantage, justement, de limiter les possibilités et de structurer sa pensée. Mais avant que je ne téléphone à Huw et que je vois son film — voyez comment je vous invite dans ma mauvaise foi — en me racontant que son affiche était une véritable aberration, je me suis également convaincu que le film me proposerait sûrement plein de débuts et de fin de bobines, du gras d’émulsion en bonus, que la pellicule serait grattée, volontairement abimée, trainée dans la boue (pourquoi pas, on a déjà vu ça), oui, que la matérialité du support argentique me serait ainsi pauvrement transmise, muée par la même volonté que revendique depuis 50 ans l’expérimentateur le plus ordinaire, ah, on va sûrement y entendre un drone que je me suis également dit, voilà que je me répète en plus. Puis, je me suis trouvé injuste. Je me suis donné un coup de pied et j’ai regardé le film. Malgré toutes mes appréhensions concernant l’aberration de Wahl qui nous dit sur son affiche que son film en est un qui nait dans l’Ancien Monde de la pellicule, j’ai négligé un détail majeur. Le fait que tout son travail sur la pellicule serait obligatoirement gobé et cannibalisé par le codec H264, lui, l’abominable, réinterprète le grain filmique en rajoutant une couche au déshonneur. Pour la pellicule (surtout), l’algorithme de compression de la plateforme du Festival du Nouveau Cinéma produit des résultats instables et déprimants. On sait depuis longtemps que le grain filmique est riche et complexe, mais que les nuances, qu’il sait pourtant rendre à la lumière, capitulent devant la puissance du codec H264, devant son absence de générosité et d’empathie à l’égard de la ténèbre des arts. Plastiquement parlant, pendant tout le film de Wahl, on assiste à une lutte ingrate entre deux mondes, argentique et digital. Je vous annonce que le pixel a ainsi le dernier mot et son interprétation de la lumière est une grossière parodie de la vérité et qu’elle ne sait pas tenir tête au poème. Il se dégage néanmoins un intérêt de cette capitulation, car elle donne soudain un nouveau sens à l’entreprise poétique, celle que Wahl capte très adroitement. Le film tire sa pertinence, non pas de sa forme et de son habillage, mais du contenu des poèmes de Stephen Watts, de leur secrète vérité et de leur résonnance dans l’actualité — son recueil Republic of Dogs / Republic of Birds est le sujet du film de Wahl. Cela dit, de l’utilisation aussi criarde de la pellicule — elle est développée à la main — une sincérité brute s’en dégage, sincérité qui a tout pour elle, même la paresse de l’accidentel qui se masque, remarquablement bien, à l’élan de spontanéité documentaire que sert magnifiquement le dispositif argentique, nerveux et irrégulier. Dans ce rapport visuel à son sujet, je pense tout à coup au portrait d’un autre barbu, en noir et blanc aussi, mais plus sobre : Two Years at Sea de Ben Rivers. Si je conserve une affection marquée pour ce mystérieux film de Ben Rivers, il n’en demeure pas moins que son silence m’agace et m’endort et m’enivre, mais finalement, peut-être pas autant que les mots de Watts. Mais enfin, pour revenir complètement à Republics, tout ça pour dire que le grain filmique ainsi livré aux appétits du codec H264, ce faquin, produit dans certains passages des images carrément gênantes, la lumière devient si triste et endosse une définition opaque, féroce et sûrement hantée de la désagréable expérience de notre confinement, out sa chaleur et son esprit. Au final, peu importe si on a droit à des fins et des débuts de bobines, agencés pour que la fulgurance s’arrime à l’accidentel, Wahl s’en tire mieux qu’on pouvait l’espérer, bolex au poing, son indirect, le pari est de taille et heureusement, et c’est pour cette raison, je pense, qu’on ne le sent pas trop dans ses aises et c’est ce qui fait le charme de la proposition, Wahl n’oublie jamais qu’il est là pour faire le portrait d’un homme qui écrit des poèmes. En dépit des désagréments que je viens d’évoquer et qui semblent ne préoccuper à peu près personne — le lot d’un épuisement lié au confinement, dirons-nous — Wahl a fait un film et ce film raconte deux mondes. Celui d’avant et celui d’après. Le film raconte donc quelque chose de l’écriture de Stephen Watts qui a écrit des poèmes dans les années 80. Avec Wahl, il revisite les lieux qui ont inspiré sa poésie, dans l’ordre, North Uist en Écosse, Isle of Dogs en Angleterre et Precasaglio en Italie. Les poèmes se butent alors aux politiques néolibérales qui défigurent les villes et transforment les êtres, redessinent la trajectoire de tout le cycle de la vie humaine, donnent à la pensée des mots un battement nouveau et on les entend, les mots, juchés sur les images à la façon des oiseaux, comme ça, voyez, les mots qui captent la désolation des lieux et racontent leur propre impuissance à en conserver la beauté, mais racontent aussi qu’ils sont la mémoire du langage et qu’ils sont pour cette raison la trace d’une beauté qu’ils savent faire advenir, faire advenir les mots, c’est les disposer selon un ordre poétique qui appartient à l’intuition, au souffle et au hasard. Stephen Watts est aussi un poète qui rejoint la communauté des disciplines de la promenade, dont Walser et Thoreau sont pour moi les doyens. Note : dans un autre film de Wahl, portrait du poète anarchiste Herbert Read, portrait qui porte un titre tellement excellent et tellement d’actualité que je me félicite, devant vous, de l’avoir placé en exergue de ce texte, bref, Wahl débute son portrait sur une promenade en forêt alors que Herbert Read, l’auteur de L’enfant vert, fait la lecture d’un texte de Thoreau, qui est, comme on le sait, un pourfendeur de l’autoroute et un défenseur des vertus de la promenade. Si je me vois bien reprocher au nouveau film de Wahl sa logique linéaire, chronologique oui, je comprends qu’elle s’inscrit dans le principe de la promenade, aventureuse, mais intérieure, qui condamne le retour, bien que le film raconte le voyage des mots et de leur retour dans des espaces que le temps a violentés. Wahl mentionne d’ailleurs avoir monté le film debout, ce qui me semble vouloir dire qu’il l’a monté dans l’esprit de la promenade. Cette anecdote me semble tout à fait pertinente. Alain Cavalier, me dit tout à coup René, prétend qu’il a écrit le scénario de Thérèse debout. Est-ce que ça fait de Thérèse un film de promenade ? Ok, dude, si je lui reproche sa linéarité, à Wahl, c’est surtout parce que le film ne s’aborde pas comme le recueil de poèmes dont un des plaisirs tient du fait qu’il échappe à toute forme de prétention narrative. On peut plonger dans un recueil de poèmes en débutant par le milieu, la fin. Dans Republics, si on entend le poète, je regrette de ne pas avoir accès à son monde intérieur à travers le fil de son visage, à travers une essence un peu moins charcutée, fuyante, afin que son poème fasse image. Fuyante, je reviens sur le mot, parce que Watts ne semble pas trop avoir envie d’être filmé. Enfin, en parlant avec Huw, il me le confirme. Huw me dit même que certaines journées, « Stephen était bucké ben raide, voulait rien savoir du filmage ». C’est moi qui enjolive, par le truchement de la traduction, l’english manchestérien de Huw. Watts, dans tous les cas, avant de fuir, a envie de marcher, car c’est un marcheur. Et enfin et surtout, de demeurer loin du poète n’est pas un reproche que je ferais à Huw, car la voix du poète suffit à rendre sa présence, sa proximité. Elle est douce, mais a de l’assurance, du coffre, elle a une rondeur généreuse qui se pose sur les mots avec la finesse et l’aplomb nécessaire pour en ourdir tout de l’histoire, de la chaleur et du grain. Quand le mot ordinaire breweries devient à l’oreille un mélodieux brouweaurizes, il a tout à coup un quelque chose de lumineux qui ne s’explique pas. Ajouter à cela le chant des cormorans, une cornemuse aussi, le sanglot de la bolex, et la voix d’acide qui sur le vent s’emporte, ça fait une forme qui se retoque dans la bataille du trop sensible, qui s’affirme en se mettant à dos les espérances du progrès et pourquoi, sinon pour s’échiner aussi dans le paysage, pour prendre sur soi l’archive d’une sorte d’archéologie du langage, et ça se dit comme on se mouche, soit, que la plus humble tentative de résistance demeure la poésie, en ce sens et sur cette voie, celle du promeneur, Wahl s’assure de conserver le dénombrement du recueil, chapitrant le hasard de ses trouvailles visuelles, hasard que vient ternir la compression sournoise (h264 = démon), mais dont l’omniscience, parce que Wahl veut en Watts capter l’exigence du marcheur qu’il est, se frotte également à sa fuite, à son engagement à ne pas être autrement que mots, langage, poème. En cela, on dira que la poésie triomphe du pixel. Tout en respectant une chronologie, on le devine, qui a tout à voir avec le principe du voyage, il n’en demeure pas moins que Wahl réussit à accoucher d’un tout cohérent, sans forme, qui s’évertue à ne rien symboliser, ne romantise rien non plus, n’ose pas aller trop loin dans le poème pour en déterrer une thèse, épouse plutôt différentes formes, pour mieux foncer, chercher son sujet, son sujet, lui qui ne désire pas être capté, qui marche tout le temps… (le poète tout comme la poésie, tout est fuyant, Ferré ne chante-t-il pas qu’un « poète, ça sent des pieds, on ne lave pas la poésie »)… dans sa qualité hétérogène, le film demeure ainsi sur la surface de la voix, debout, sensible à sa musicalité et pour cette raison, le film devient honnête et invitant. Et on prend ainsi la mesure de ce que peut être une adaptation cinématographique d’un recueil de poèmes, quelque chose de forcément brut, confus, ajoutant à cela l’audace du pari bolexien. Je dis adaptation, car l’adaptation présuppose les risques liés à n’importe quelle entreprise d’interprétation, en ce sens, j’aurais beaucoup souhaité qu’on dévie vers le poème numéro 53 du recueil de Watts, un éloge sensible de la joie pure inspirée par la pancake anglaise. Mais d’aller vers les parfums inspirants de celle-ci, ç’aurait été de descendre trop bas dans l’ordinaire de la cuisine. Les images montrant Watts dans sa salle de bain, avec ses vêtements crottés de sa promenade dans la boue écossaise, vêtements qu’il lave dans son robinet, suffisent pour dire ce versant caché de l’ordinaire magnifique, et restant dans le vertige de la montagne, le film en devient peut-être plus poignant, car c’est aussi sur l’inédit de ce fil qu’il marche, s’ouvre et se penche. Citant ses livres favoris, Watts parle de l’archive vivante de la bouche ; la pellicule est peut-être un équivalent pour Wahl, les livres sont lumineux et ce sont eux qui apportent ici l’éclairage. Dernière note : le générique final du film de Wahl porte en lui la mémoire du film d’une manière neuve et tout à fait touchante. On y rencontre l’humanité et l’éthique qui anime la conception du film. Wahl, dans ses remerciements, prend non seulement le temps de remercier des individus, il explique également, au moyen d’une courte phrase, les raisons pour lesquelles chaque personne mérite ses remerciements. À notre tour de le remercier, Watts et lui, pour leur très beau film.

(et un peu de poésie)

The places that are the most remote,

don’t kid yourself.

They are the closest to hand.

They are the heart of the world.

They are its innermost ventricule.

They are where the blood has its home.

They are the inner ear.

What does not sound truly elsewhere

will be heard in its stillness there.

What is heard out of silence there

will overwhelm the noise of the cities.

—Stephen Watts.