Ruines et temps du cinéma

« Il est extraordinaire que tant d’hommes aient confié tant d’images, tant d’affects, tant de constructions, tant de beautés à un support si proche, ontologiquement, de sa propre ruine. »

(Georges Didi-Huberman 1 )

Le cinéma est entré, dès les années 30, en archive. De là où l’archive classique avait pour tâche principale de rassembler et de classifier en vue d’une consultation ultérieure un ensemble de documents faisant figure d’autorité, l’archive filmique s’est rapidement confondue avec une opération de sauvetage. Iris Barry, Henri Langlois, Jean Franju, Lotte Eisner, ont tenté de sauver autant que faire ce pouvait les œuvres du cinéma muet, charcutées par les propriétaires de salles, décimées par les studios et les sociétés de production pressés de céder le pas au cinéma parlant qui allait s’imposer au goût du public, massivement, à partir des années 1930. Lorsque le « cinéma muet » perdit sa vocation commerciale, il fut prit en charge par des institutions muséales (parfois créées expressément pour cela) qui le déplacèrent de son lieu, de son site d’origine (la salle commerciale), vers les voûtes des cinémathèques 2 . À ce premier moment s’ajoutera, très tôt après la guerre, la question de la détérioration des pellicules nitrate qui amenèrent la FIAF à en interdire la production dans les années 50, entraînant une série de mesures de conservation à travers le monde et le tirage de copies de sécurité sur acétate.

C’est à partir de ces deux moments, auquel nous pourrions ajouter la découverte du syndrome du vinaigre qui affecte les copies acétate, que je voudrais dater le « processus de mise au patrimoine » du cinéma, qui culminera, après une série de mutations, dans les années 1990, durant lesquelles des dispositions juridiques seront adoptées (dépôt légal, reconnaissance institutionnelle plus grande, financement public plus vaste, etc.) Cette mise au patrimoine a entre temps bénéficié des recherches (et des publications) sur le cinéma des premiers temps, qui, dix ans après le congrès décisif de Brighton, ont transformé des grands pans des études cinématographiques. À cela il faudrait ajouter l’émergence de plusieurs festivals de films retrouvés (Pordenone, Bologne, Syracuse), la mise en circulation de nombreuses compilations de films des premiers temps en vidéo et bientôt en DVD qui profitaient de la courte vague de festivités entourant le centenaire du cinéma.

(Zeitgeist films)

Cette petite histoire est, pourrait-on dire, la condition de possibilité du film de Peter Delpeut, réalisé en 1990, Lyrisch nitraat (Lyrical Nitrate). Du moins, c’est dans cette constellation d’événements et de problèmes qu’il se laisse penser, et qu’il devient lisible ou énonçable. Il nous permet peut-être d’évaluer un volet parallèle de cet engouement pour le « cinéma retrouvé », c’est-à-dire la mélancolie, voire la nostalgie, devant un cinéma perdu (films détruits, copies tronquées, bobines anonymes). L’archive du film se caractérise, même dans sa genèse, par ses lacunes, ses pertes, ses risques de disparition. Selon Arlette Farge, ce serait pourtant le propre de toute archive : « l’archive n’est pas un stock, elle est constamment un manque 3 ». Je crois toutefois que dans le cas du cinéma, outre le fait que la perte est plus facile à évaluer, la nature du support et du médium commandent une attitude plus immédiatement passionnée, quasi-religieuse, comme si c’était la vie elle-même qui était en péril. Cette collusion entre vie et cinéma, entre la mémoire des archives et la présence à l’histoire, a directement à voir avec le temps que le cinéma représente. Le cinéma est une trace du temps, rendu visible. Il serait d’autant plus visible qu’il se lit dans les vides et les marques qui fragmentent ou rongent la pellicule, et qui font de l’archive filmique un ambigu tombeau, caractérisé par ses manques, et qui se décompose lentement.

Cette pensée caractérise un pan de l’imaginaire de la ruine au cinéma, que je tenterai dans les pages qui suivent de relire à partir de Lyrisch nitraat. Il s’agira de montrer que le « goût du fragment » et la sensibilité « ruiniste » qui traversent ce film, réactivent un certain nombre de topiques propre à l’esthétique classique des ruines (celle qui va de Diderot aux Romantiques français, allemands et anglais), tout en été profondément conditionnée par son horizon historique actuel.

Les films du cinéaste hollandais Peter Delpeut s’élaborent tous autour d’un constat de disparition. Dans Diva dolorosa, ce sont les divas du cinéma italien des années 10 et 20, dans Forbidden Quest, ce sont les restes de divers films d’explorations en Antarctique qui relatent une fable sur des explorateurs disparus.

(Zeitgeist Films)

Go West ! Young Man, est une recherche sur les « lieux de mémoire » du Western, visitant les anciens décors en ruines où ils furent tournées, ou la mythique Monument Valley, monumentalisée par le cinéma. Le cinéma est donc pour lui, l’objet d’une perte, et c’est dans l’horizon de cette perte que s’organise chacun de ses films, comme des traces rescapées de l’oubli. L’objet de cette perte, c’est la mémoire d’un temps, on pourrait même dire « l’air du temps » passé, trépassé, qui passe à la surface de l’image, qui hante un paysage. En particulier, ses films composés de films retrouvés, font peser entre la pellicule de nitrate diaphane et ses multiples transferts, une épaisseur historique, lourde d’un temps caractérisé par son indécidabilité. Ce n’est pas « un temps » – la plupart de ces bandes ne cherchent pas à documenter les films repiqués – c’est plutôt « le temps », le temps qu’elles ont traversé, dont elles sont le document : des monuments de temps.

Lyrisch nitraat est un film hybride qui combine, sans pourtant les confondre, l’esthétique du found footage et les compilations de films des premiers temps qui commencent à pulluler en vidéo à la même époque (avant que le DVD, à la fin des années 90, prenne le relais en approfondissant considérablement le genre). Il emprunte très certainement l’esthétique du found footage, tout en refusant ses aspects plus ostentatoires, ironiques ou théoriques. Du film de compilation, il retient une dimension documentaire, c’est-à-dire, comme trace, ou comme témoignage d’une pratique visuelle passée, bien qu’il maintienne un anonymat relatif sur les films remontés. Il participe en somme d’une archéologie poétique, entre l’archive et l’avant-garde, qui caractérise les œuvres de Bill Morrisson (Decasia), Angela Ricci-Lucchi et Yervant Gianikian (Du pôle à l’équateur, Sur les cimes tout est calme), Artavazd Péléchian (Nous, Notre siècle), ou encore Gustav Deutsch (Film ist).

Tous ces films tendent à délier au maximum les fils narratifs, au profit d’un examen des survivances de gestes, d’usages (Film ist), d’un montage poétique qui cherche à « monter à distance » des fragments de films (Nous), des traces abîmées de l’histoire, filmées sur des supports semi-amateurs (Sur les cimes), ou encore, une recherche visuelle sur les puissances expressives de la décomposition de la pellicule (Decasia). Tous ces films documentent un regard du temps (une façon de regarder, une culture visuelle). Ces cinéastes rapiècent en chiffonniers des bouts de films qui font affleurer le travail du temps, un « air du temps » : quelque chose qui souffle entre les corps, les paysages filmés et le défilement de la pellicule, quelque chose qui s’est déposé dans la chair du film. Ce surplus de sens, c’est ce que le temps est venu ajouter à son temps, et l’excède. Cet excès a autant à voir avec le filmique en tant que tel, qu’avec le support dans lequel le film est pris. On assistera donc, dans tous ces films, à une singulière dialectique entre la forme et le fond, entre la captation, le regard, et le support matériel, rendu manifeste par ses accidents, ses imperfections (une chose apparaît, se dit, révèle sa charpente en se brisant).

(Zeitgeist films)

Ces montages – malgré les transferts sur pellicule acétate, puis souvent sur vidéo – sont tous marqués par l’idée qu’un monde est en train de disparaître sous nos yeux, et que la monstration de cette disparition est une propriété consubstantielle du cinéma. C’est même l’imminence de cette absence, son éclair, qui rend ces images lisibles. Elles apparaissent chargées de mémoire et d’histoire précisément parce qu’elles sont en train de passer du côté de l’oubli : nous sommes les témoins de ce passage, qui les retenons un instant à l’arrêt. C’est cette dialectique entre mémoire et oubli, entre conservation et destruction, entre matière et histoire, qu’articule les films ci-haut mentionnés, et auquel n’échappe pas celui de Delpeut.

Lyrisch nitraat propose donc un parcours réflexif sur la disparition d’un art (un art de la disparition) : disparition du cinéma des premiers temps, disparition à laquelle sont voués les films, disparition de ceux et celles qui ont laissé l’indice de leur présence devant la caméra, disparition d’une position spectatorielle. Cette distance par rapport au regard du spectateur d’antan, est d’autant plus marquée que le film a eu à effectuer une véritable traversée des supports, du nitrate à l’acétate, de la bande vidéo à mon téléviseur. Toutes ces disparitions sont néanmoins rendues présente par ces films comme restes, elle sont évoquées à partir de ce qui reste. Ni épique, ni dramatique, c’est du côté du lyrique que Delpeut tire son film, en en faisant une propriété du matériau que vient redoubler les diverses techniques de colorations, où la teinte originale, parfois stupéfiante d’éclat, se trouve préservée, mais aussi, par moments, accentuée par la dégradation biochimique.

Le film rassemble des fragments de pellicules de nitrate tirés du catalogue de distribution de Jean Desmet, exploitant de salle et distributeur de films aux Pays-Bas, retrouvé au Cinéma Parisien d’Amsterdam. Ces fragments datant de 1905-1915, sont regroupés en six catégories : « looking », « mise-en-scène », « the body », « passion », « dying », « and forgetting ». Ce regroupement catégoriel, auquel Film ist de Deutsch, par exemple, empruntera également le modèle, offre déjà une première lecture, que le « forgetting » du dernier chapitre, englobe : regard, corps, passion, mort. Ces six chapitres renvoient, il me semble, tant aux représentations de ce cinéma (ce que les films montrent), qu’au cinéma qu’elles représentent (ce cinéma qui n’est plus). Le « regard » se rapporte aux différentes façon qu’a eu ce cinéma de représenter le fait de voir (ouverture à l’iris, mise en scène de spectateurs du cinématographe) ; il rappelle la nouveauté du regard que ce cinéma introduisait et le fait que ce cinéma a été vu par des spectateurs qui ne sont plus ; s’il montre une mis en scène des corps, c’est pour mieux faire apparaître un type de mise en scène révolu, et des corps aujourd’hui absents ; la mort est à la fois représentée (une Passion du Christ de Pathé) et évoquée par le corps périssable de la pellicule ; la passion, c’est la collection de gestes ralentis de Lyda Borelli, mais elle s’impose également comme la métaphore générale pour ce cinéma qui se consume (Cherchi Usai n’avait-il pas intitulé son livre sur le cinéma muet Burning passion ?) Cette réfraction des objets sur les catégories dans lesquelles ils sont inscrits, cette duplicité du sens, n’en fait pas pour autant des symboles. Il s’agirait plutôt d’un détournement allégorique.

Le détournement, c’est l’opération muséale de ce film, cette transformation du catalogue de distribution en musée imaginaire, ce passage du marché de l’échange à l’exposition de l’artefact. Mais ce détournement présente aussi tout les traits de l’allégorie : le film de Delpeut apparaît comme une allégorie de l’histoire et de la mémoire du cinéma des premiers temps (et l’allégorie, rappelle Benjamin, est l’objet par excellence de la contemplation du mélancolique). Cette histoire se présente comme fragment, son image est celle de la ruine.

Du point de vue des genres et du caractère hétéroclite des films qui sont assemblés, on semble avoir voulu reproduire avec une certaine justesse une réalité de l’expérience filmique du début du siècle où il s’agissait moins de privilégier un récit ordonné que les éclats, les apparitions, les courtes saynètes, d’une part, et où une grande diversité de genres fleurissait et coexistait, sans doute en raison de l’évolution rapide des styles et des goûts (le cinéma de 1915 n’est déjà plus celui de 1905). C’est ce florilège que nous trouvons dans Lyrisch nitraat : mélodrame, film d’aventure, film scientifique, film biblique, portrait d’enfant, vue alpines, scènes de rue, scènes de projections de films (film dans le film), etc. Mais cette « justesse historique » de l’assemblage rajoute une impression d’inquiétante étrangeté au visionnement, comme si nous faisions la visite d’un lieu jadis habité, qui ne cesse de faire osciller le passé et le présent. N’est-ce pas le propre d’un site en ruine, de rendre présent, dans ses restes, une vie passée que le temps a démontée ? Ici, c’est la tentative de restituer à partir de son absence un regard, qui, en redoublant le nôtre, complexifie le temps de l’image.

Refusant les impératifs de l’histoire objective (analyser, dater, comprendre), mais sans se complaire dans le pur jeu formaliste (effet de boucles, montage associatif ou abstrait), Delpeut tente plutôt de montrer une allégorie du cinéma en tant qu’art lyrique, discontinu et fragmenté… ou plutôt, de faire du discontinu et du fragmenté, propre au nitrate retrouvé, la source même de son lyrisme, dans la mesure où les actions représentées ne s’articulent pas véritablement les unes aux autres. En faisant porter toute l’attention sur des articulations disjointes, Delpeut est en mesure de faire re-voir – parfois en le ralentissant, en le détaillant – un geste, un paysage, qui conserverait toute sa force poétique. Or, c’est comme si, dès le titre, nitrate lyrique, cette valeur poétique est devenue, avec le passage du temps, intrinsèque au matériau.

Je dirai que cette autonomie poétique est d’autant plus revendiquée dans ce film qu’elle se décline en plusieurs temps. Tout d’abord, elle apparaît dans la volonté de laisser coite la petite histoire de ces fragments, et de les faire exister tels quels, comme des spectres revenus de jadis (fidèles à tous ces fantômes qui hantent l’histoire des images en mouvement depuis les spectacles de fantasmagorie de Robertson), c’est-à-dire, de ne pas abolir la présence du film par son contexte, son message, une narration.

On pourrait ajouter qu’il y a un certain retrait du réalisateur-monteur, un refus de produire un montage intentionnel, comme si le film avait été trouvé et monté tel quel, dans cet ordre-désordre, comme s’il s’agissait de faire jouer, jusque dans son agencement, l’idée du film-momie, désenseveli, du palimpseste déchiffré, qu’aucun plan préconçu n’a tenté de ménager (il n’en est rien, bien entendu).

D’autre part, Delpeut semble vouloir mettre de l’avant une autonomie poétique du matériau fondée sur sa beauté propre, avec ses virages et teintures d’origine, son caractère diaphane, la chaleur soyeuse qu’elle impose aux formes qu’elle enserre (le nitrate est poétique en soi, il suffit de regarder). Cette autonomie du matériau serait d’autant plus grande que chaque mètre de film possède une vie singulière, une « vie interne » (le nitrate, rappelons-le, à la différence des pellicules en polyester ou acétate synthétiques, est une matière organique). Les décolorations, les effets de lavis, les pulvérulences de la pellicule, seraient les signes paradoxaux de cette « vie propre », qui éclairent dans l’œuvre, selon le mot de Riegl, ce « cycle parfait de la création et de la destruction ». On pourrait même dire que la patine qui trahit le passage du temps sur la pellicule, singularise chacun des films, et rachète une certaine part de sa dimension auratique (« apparition unique d’un lointain »).

Cette impression d’aura retrouvée, à la crête de sa disparition, la fragmentation des séquences, les raccords faux, la construction de fausses continuités à partir de temps différents, l’évanescence du support (que Delpeut accuse par une variété de techniques), les taches et les scories de la pellicule, tout cela participe pleinement d’une esthétique de la ruine, qui s’articule entre mémoire et oubli, dans les vides et les pleins d’une histoire en lambeaux.

Le caractère fragmentaire appelle, nous l’avons vu, une autre disposition du regard, tournée vers des formes inscrites dans des durées, et non vers l’articulation des actions. Au lieu de regarder la promenade d’une jeune femme dotée d’intention et de psychologie, nous sommes appelés à contempler le spectacle d’une démarche disparue. Ces enfants souriant à la caméra, ces filles dans la salle, ces hommes en chapeau traversant la rue et dont le regard croise celui de la caméra ne sont pas que croqués, ils rendent sensible un temps, vaste, qui sépare notre regard du leur, et qui nous point (du verbe poindre). C’est cette conjonction entre la présence de ces corps, que la couleur ou la grisaille empèse, fige et alourdit, comme pris d’une hantise, et un langage visuel étranger à une grammaire plus classique du film (angle de caméra, cadrage, rareté du montage), qui produit cette impression d’être devant des images survivantes, en un mot, d’être devant des apparitions.

À l’effet de désordre que présente à première vue Lyrisch nitraat, il faut reconnaître une cohérence thématique à l’assemblage – qui n’empêche pas un effet de fragmentation volontaire. L’auteur marque une prédilection pour des scènes où l’action se noue autour de la perte d’autrui, de l’abandon, du naufrage/sauvetage, mais également de l’errance, de la maladie, de la passion funeste, de la mort (Passion du Christ, la scène dans la mine).

(Zeitgeist films)

Ceci confère, en retour, à l’ensemble des images une profondeur mélancolique. Les enfants posant se révèlent fantomatiques, les scènes de rues un caractère hanté (on pense aux photos d’Atget), accentué par la grisaille ou la coloration surréelle. Plutôt que l’enchantement, pourtant au cœur de l’art du cinéma muet et des premiers temps (magie, grand guignol, féeries, poursuites), Delpeut a privilégié les humeurs mélancoliques, qu’il appuie en employant des ralentis, en fragmentant certaines scènes pour ne montrer que les « temps morts ». Cet effet est redoublé par ces airs d’opéra déchirants, repiqués de vieux enregistrements marqués par la présence du grain et de l’aiguille sur le sillon 4 .

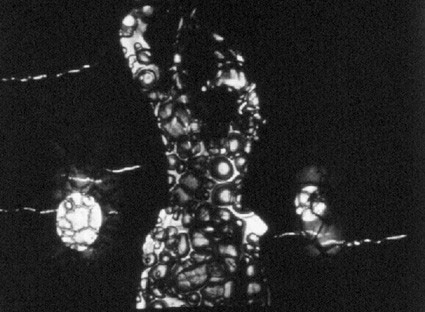

Le ton élégiaque sur lequel est présenté l’ensemble culmine dans un embrasement final, qui semble consumer tous les films qui ont précédemment défilé, comme si cet embrasement représentait leur « inéluctable déclin » (ceci arrivera à tout cela). Durant les dernières minutes du film, en effet, la pellicule qui défile apparaît totalement rongée par la moisissure, au point où la scène originalement filmée se trouve dispersée par des surgissements ultra-rapides de filaments colorés, d’éclats lumineux, de taches somptueuses.

La scène dont cette bande est tirée mettait en scène un épisode de la Genèse se déroulant au Jardin des Délices, lieu propice à de légères grivoiseries. On retrouve ici l’alliage le plus frappant entre le fond et la forme : la pellicule rongée, délitée, vient parachever le sens de la scène, l’exemplifier performativement, en la ruinant justement. On entrevoit, dans les entrelacs serpentins de la pellicule morcelée, Adam et Eve consommant le fruit défendu, sur le point de se trouver plongés dans un temps qui connaît la corruption des corps et des choses… et c’est précisément ce que le film, intitulé de façon appropriée Warfare of the Flesh, expose. La formule de Cherchi Usai (« cinema is the art of destroying moving images ») y trouve un parfait éclaircissement : tout l’art du cinéma consiste en une destruction de ce qu’il conserve. Regarder, c’est brûler (Godard dira dans JLG/JLG(1994), « l’art est comme l’incendie, il naît de ce qu’il brûle »; on pourrait également compléter la phrase de Pasolini, le cinéma, comme « la vie, s’écrit sur du papier qui brûle »).

(Zeitgeist films)

Pour cette raison, je voudrais avancer que Lyrisch nitraat est traversé d’une thématique orphique (jusque dans le choix de l’Orpheo de Glück qui clôt le film), où le cinéma du passé s’est substitué à Eurydice en tant qu’objet d’amour qu’il faut sauver, mais dont le geste même du sauvetage risque d’en transformer les sels d’argent en poussière. Jacques Aumont, dans sa très belle analyse des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, a donné le nom de « complexe d’Orphée » à ce retour sur le passé qui conserve et pétrifie à la fois 5 . Cette filière orphique qu’analyse Aumont, me permet de rajouter une définition supplémentaire au lyrisme du film – et qui ferait se rejoindre – sur ce point seulement – le projet de Delpeut et celui de Godard : « Le lyrisme n’est jamais dans la confidence toujours mesurée de l’auteur mais dans la vivacité du geste qui coupe la confidence, pour faire revenir des éclats, d’éclatants morceaux du cinéma 6 . »

Mais le complexe d’Orphée est ambigu : on connaît la phrase de Godard selon laquelle « le cinéma autorise Orphée de se retourner sans faire mourir Eurydice », désignant par là la force du cinéma de pouvoir regarder en face le passé, son propre passé, sans le faire disparaître. Ce « se retourner », rejoint dans notre imaginaire (et aussi dans les Histoire(s)), la figure des filles de Loth qui, se retournant une dernière fois sur Sodome, furent transformées en statut de sel (et ce sont des sels d’argent, remarque Godard, qui fixent la lumière sur la pellicule). Mais c’est également l’Ange de l’histoire benjaminien qui, tout en étant propulsé vers l’avant, se retourne pour regarder, impuissant, l’amoncellement toujours plus haut de ruines projetées à ses pieds. C’est les puissances conjuguées de ces trois figures, conservation, pétrification, ruinance, qui rendent compte de la thématique orphique de Lyrisch nitraat. La conservation permet de re-voir le passé, et tout à la fois le pétrifie (le muséïfie), et tout à la fois génère de la ruine. Ces trois postures coexistent, de la même façon que le film fait coexister une pluralité de temps différents que la ruine, justement, libère.

Lyrisch nitraat est contemporain de cette « mélancolie des ruines » dont témoigne plusieurs productions récentes, tout en réactivant un certain nombre de motifs qui caractérisaient la poétique des ruines, picturale et littéraire. Comme le lierre et la mousse enlace les dalles des antiques temples ruinés – du moins, telle que la tradition picturale ne cessera de le représenter -, ici, ce sont les scories, les dépôts, les éraflures qui signalent le passage du temps et qui signent la ruine. Cette nouvelle poésie des ruines procède de l’histoire de l’archive et de la conservation des films, tout en opérant un détournement majeur : ce n’est plus l’histoire objective des films qui émeut, mais le temps que les images d’archives, fragmentées et en ruines rendent, à nouveau, présent.

Notes

- Guy Astic, Christian Tarting, « Montage des ruines. Conversation avec Georges Didi-Huberman », Simulacres, nº 5, septembre-décembre 2001, p. 13. ↩

- C’est ce qu’atteste, entre autre, Éric de Kuyper : « La destruction massive des films muets devenu sans valeur a poussé des collectionneurs qui seront les premiers fondateurs de nos cinémathèques à s’en occuper. » (Éric de Kuyper, , « La mémoire des archives », Journal of Film Preservation, no 58-59, octobre 1999,p. 20) ↩

- Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points. Histoire », p. 70. ↩

- Le choix des pièces musicales n’est pas aléatoire et leurs titres suffisent à rajouter un surplus de sens à l’entreprise : des Pêcheurs de perles de Bizet, L’île des morts de Rachmaninov, à l’Orpheo de Glück. ↩

- Jacques Aumont, Amnésies, Paris, P.O.L., 1999, p. 44-45. ↩

- Jacques Aumont, Amnésies, p. 55. ↩