Réapprendre/désapprendre. À propos de Stones for Thunder de Kera MacKenzie et Andrew Mausert-Mooney (2018)

Ce texte est présenté dans le cadre de la série RÉFLEXIONS, développée et produite par VISIONS. RÉFLEXIONS met l’oeuvre d’un cinéaste en dialogue avec les pensées, réactions, interprétations, idées libres d‘un·e écrivain·e. Le film Stones for Thunder de Kera MacKenzie et Andrew Mausert-Mooney (2018), sur lequel porte ce texte, est accessible en ligne sur le site de VISIONS.

________________________________

Ce qui à première vue nous semble le plus opaque est bien souvent la plus simple des choses, cependant si simple que précisément elle nous échappe, sans bien savoir si c’est nous qui, toujours déjà, l’avons prise, comme une charge qui s’oublie, ou si c’est nous-mêmes qui, toujours déjà, sommes pris par elle, comme un astre qui nous porte. Si c’est elle qui toujours déjà nous a abandonnés, ou bien nous-même qui toujours et encore nous abandonnons à elle. Ce simple est celui du proche, si proche qu’il aura été oublié, à moins qu’il ne soit proche parce qu’oublié justement. Ces choses simples sont la propriété de l’oubli. Elles sont de ces choses que — mieux vaudra tôt que tard, et il est bien tard à vrai dire — il nous faut réapprendre. Mais ce qui a été appris une première fois, ne peut l’être de la même manière une seconde fois. Ce que l’on a intégré comme gestes et appris comme rôle, ces danses et ces rites qui se sont immiscés en nous, que nous avons incorporés — tout le possible que nous avons enfoui, amassé en nous-mêmes, oublié là —, cet oubli que nous sommes devenus, ne peut plus être appris. À moins que pour être appris, et improprement, il nous faille désormais le désapprendre. Pour être connu de nous, rappelé à nous, il nous faut d’abord le reconnaître, trouver la distance qui nous mène au cœur de ce que nous sommes devenus. — Rien n’est plus simple. Et cependant opaque. Rien n’est moins neuf, et pourtant qui doit être sans cesse réappris, et pour cela désappris, à mesure qu’insensiblement ce rien se renouvelle et vieilli, que s’évanouissent en nous ses traits.

Il n’est rien de plus élémentaire, rien de plus simple que la leçon de choses du film Stones for Thunder : faire l’inventaire de ses moyens. Comme recouvrer peu à peu des membres que l’engourdissement paralyse. Se réfléchir, c’est ici déplier les espaces qui, repliés et pesants, se sont amassés en lui, s’y jouxtent et s’y mêlent, pour reconnaître et à terme montrer, qu’il n’est lui-même en propre aucun de ces lieux, mais le lieu même de l’articulation des lieux. Moins l’inventaire des choses que l’on a, des lieux que l’on habite, que l’établissement de sa puissance. Sa situation est celle du passage, du montage et de conversion réciproque des places les unes dans les autres : le vide qui gît en tout lieu, ce vide où s’étend replié sur lui-même son territoire à perte de vue. Virtuellement infini, mais non pas sans frontières. L’espace du film est cet espace impropre qui, latent, habite tout espace. Se découvre ainsi une double parenté — attendue — entre lui et le théâtre, d’une part, et entre lui et le politique d’autre part. Film, théâtre et politique sont des espaces apparentés : par l’espace impropre qui est le leur, ils sont des espèces d’un même genre. Pour Stones for Thunder, entrer en lui-même, c’est tout de suite sortir hors de soi, découvrir l’espace impropre qui l’apparente à ces autres qu’il n’est pas.

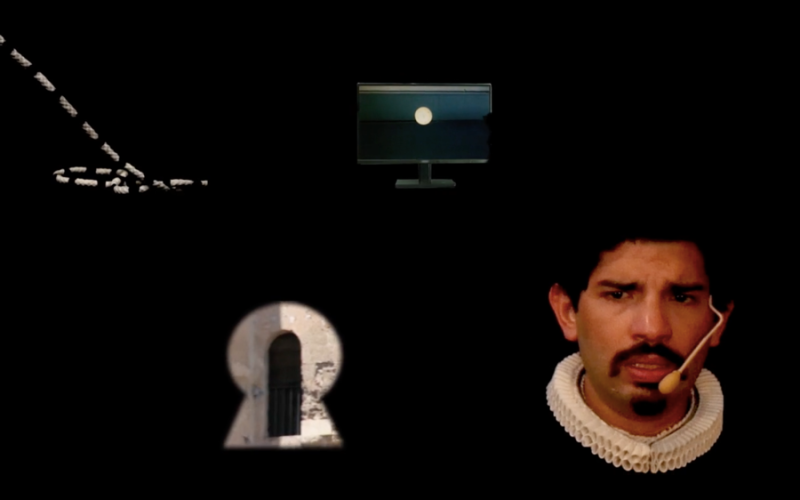

Si l’on quitte le monde illuminé de la vie pratique, et que l’on pénètre dans la noirceur que protégeait à l’instant une porte close, à mesure que se dissipe autour de nous le contour des choses, la surface par laquelle on s’en saisit et en use, à son tour pénètre en nous la ténèbre dans laquelle nous entrons, sur le fond de laquelle passent et se succèdent les images des choses et des gens, qu’accompagnent des sons orphelins. Cet espace imaginal, cet espace impropre qui s’ouvre à nous, n’est ni neutre ni vide. Il n’est pas innocent. Tout y est rebut, tout y est attente. Nous n’y trouverons pas le fonds magique et coloré de l’imagination créatrice, mais un espace tristement peuplé, d’images de choses, de comédiens et d’accessoires surannés, qu’entrecoupent des appareils désuets. Créer y est ici assemblage, engendrer y est fabrication, imaginer à neuf y est variation. C’est un espace trouble, de latence, fait de la patine des choses, où tout est désespérément usé, jusqu’au temps lui-même qui traîne quelque part, entassé dans un coin. Rien n’y est rassurant, tout y est ambigu. Surface redoublée, surface réversible. Voir et être vu y sont une seule et même chose. Regarder au travers du trou d’une serrure, c’est en même temps être surveillé de loin, photographié peut-être. C’est un espace fait d’images, dont nous sommes à la fois les acteurs et les porteurs. Nous faisons notre propre histoire. Mais nous ne la faisons pas arbitrairement, dans des conditions choisies par nous. Tout y est configurable, tout y est déjà configuré. Imaginer là l’espace qui tournoie c’est perdre l’équilibre, c’est jouer de soi, exercer sa puissance d’être affecté.

Ce qui s’opère dans un film, cela travaille toujours déjà l’organisation de nos vies : mise en scène des corps et attribution des places, mise en ordre des choses et synchronisation des gestes, constitution des manières de sentir et mise en forme des espaces et des temps. La nature fait son entrée sur le théâtre de l’histoire, d’où elle ne ressort point intacte. Le flot du temps y est entravé et s’engorge, ses eaux sont emprisonnées dans un système de digues et de barrages. La durée s’organise et se structure en espaces sociaux et en praxis, s’articule en rythmes, se fragmente en images. Temps et espace sont perméables l’un à l’autre : le temps se constelle et l’espace vieillit.

Illusion du réel, réel de l’illusion. Montrer ce qui hors la scène la constitue, réfléchir le réel du théâtre, c’est en même temps tirer l’attention par la manche sur le théâtre du réel. Montrer toutes les médiations — travail, savoir-faire, appareils, infrastructures, représentations, idée de ce qui fait événement, auditoires, attention soutenue, attention construite, etc. — qui ensemble concourent à la construction du « direct », qui prétend à l’immédiateté et où il s’agirait de réagir promptement au passage du temps lui-même, c’est inviter à poser le regard sur toutes les médiations dont notre immédiateté est faite, montrer dans quel recoin l’instant a été piégé et constitué tel qu’il est. S’attacher à montrer ce qui fait l’apparence de réel, c’est ouvrir la brèche à travers laquelle se révélerait ce qui constitue le réel de l’apparence.

Au-dessus de nos têtes, un avion traverse le ciel, nous levons les yeux vers lui, et tout de suite nous voilà dans l’appareil, où sur un écran nous voyons, qui passe à toute vitesse au-dessous de nous, une piste d’atterrissage, et nous revoilà sur la terre ferme, redevenus piétons comme au point initial de la séquence. Ce n’est pas du dehors, mais de l’intérieur même de l’apparence que s’opèrent les retournements, parce qu’en tout espace niche cet espace autre, cet espace virtuel où le film agit. Stones for Thunder se retourne sur lui-même et découvre cet espace impropre qui est le sien, et qui doit nécessairement le mener vers d’autres. Mais il doit aussi, dans ce retournement, s’apercevoir et se reconnaître, une fois au moins, au sein d’une filiation historique — et face à elle, à la fois filiation et matériau —, à laquelle il appartient en droit : ce mode de comportement transmis par la tradition qui s’appelle art, témoin des régimes historiques du regard et de la perception.

Rien de plus élémentaire que la leçon de Stones for Thunder. C’est une leçon d’esthétique, mais d’une esthétique élargie. La leçon qu’un film et ceux qui le font se donnent à eux-mêmes, là où l’esthétique se découvre comme espace impropre, lieu de conversion et d’articulation immanentes, espace toujours déjà rempli, espace de présentation et d’expérimentation sur l’étoffe sensible de nos vies. — Derrière le cadran d’un temps spatialisé, résiderait quelque part dans une chambre obscure — fantasme misérable, fantasme merveilleux — un carrousel aux papillons, une image qui ne vieillit jamais, et que recèle tout instant que l’oubli recouvre. Ce n’est qu’une image, une direction, certes enfantine, mais c’est peut-être une telle image qu’ont en tête ceux-là qui apprennent à désapprendre.