Récits de porte

Questions de départ

D’abord, il y a un moment déjà, une porte soumise à la surchauffe médiatique dans la foulée de l’affaire Jeffrey Epstein, alors que peu d’images ne pouvaient vraiment servir à étayer l’effroi d’histoires enfouies dans l’ourlet d’années silencieusement cumulées. Suivant compulsivement le développement de l’affaire dans le New York Times, constater que cette porte, malgré sa matité photographique, son apparente banalité d’image par défaut dans le répertoire limité des images de presse concernant le scandale remplissait tout de même une fonction testimoniale un peu malgré elle, rendant, de par son implacable fermeture, à la fois patent ce qui avait été tu, ce que qui continuera de l’être et, venant mettre en exergue, de par son opulence décorative et sa rigueur architecturale, l’inégalité des vies qu’elle a vu franchir. Comme si la répétition de l’image, sise dans la diversité des angles abordant l’affaire, eut transformé l’échec du point de vue de ce que l’on aurait voulu voir, dans le voyeurisme de ce qui nous accable, en réussite imagée de ce sur quoi l’on bute.

Le vide ainsi devenu plein de cette porte par l’effet de récurrence se mit si efficacement à me hanter que lors d’une escapade, il me fallut aller la voir de visu, l’envisager physiquement afin de certifier qu’elle avait à la fois tout et rien à dire, cette pauvre porte criminelle, et peut-être aussi la vider de ce que l’image me voulait, pour reprendre la question de W. J. T. Mitchell.

De là, très peu. Une porte. Encore plus somptueuse ainsi soumise à l’ambiance du quartier et à son emplacement juste derrière la Frick Collection, ancienne résidence d’un riche industriel collectionneur d’art où nous pouvons maintenant contempler des Rembrandt, Turner, Véronèse, Fragonard, Bellini et j’en passe, en imaginant ce que devait être cette culture d’autrefois, admirative d’art canonique. Porte, oui, mystérieuse, mais en même temps atone, inflexible ; d’une part, poreuse à son environnement et, d’autre part, obstinément muette. Mon ami new-yorkais me fit remarquer que l’on avait enlevé la plaque sur laquelle l’on pouvait lire le nom de feu de son propriétaire.

Dans l’après-coup de la vérification physique, toutefois, une question, nouvelle et comparative, qui me renvoya, peut-être à force d’avoir contemplé des tableaux ce jour-là, à la fenêtre, selon la réflexion que lui consacre Gérard Wacjman dans son bel ouvrage Fenêtre, Chroniques du regard et de l’intime 1 . « En tous lieux et pour tout le monde la fenêtre paraît cette place singulière où on se fait son cinéma, d’où le monde se regarde et se rêve, d’où il se désire, et où l’on attend. Où parfois il manque 2 », écrit l’auteur. En ces pages, la fenêtre est envisagée non point comme métaphore, mais comme matérialité architecturale par où le tableau se noue aux questions qu’elle suscite lorsqu’Alberti affirme que « le tableau est une fenêtre ouverte ». La fenêtre donc, non pas comme ce qui élabore le tableau en qu’il donne à voir a posteriori, mais la fenêtre en ce que le geste de faire tableau présuppose un geste inaugural d’ouverture et de délimitation, autrement dit, en ce que le tableau est travaillé par l’« objet théorique » fenêtre, lequel recouvre le simple geste de se poser, depuis l’intérieur, aux abords d’une percée par où entre la lumière et par où l’on peut scruter ce qui, devant soi, advient et survient. Pour le dire trop rapidement : la fenêtre, une technique du sujet qui procède par la distanciation en permettant de voir sans être vu tout en étant regardé par ce que l’ouverture contient déjà de regard in potentia.

Mais dès lors, en quoi la porte se distinguerait-elle de la fenêtre ? Car si l’on peut fondre leur ouverture, arguons déjà que la porte, contrairement à la fenêtre saisie dans la fonction spectatorielle que décortique Wajcman, contient une tout autre modalité d’ouverture qui nous voit poser des gestes précis et distincts, ne serait-ce que sonner ou cogner, attendre que l’on nous ouvre, verrouiller ou déverrouiller un loquet, entrer quelque part, sortir de chez soi, franchir un seuil. Ce serait parce que la porte n’est pas forcément ouverte qu’elle trouverait une distinction nodale par rapport à la fenêtre et son sujet. La porte nous envisagerait fermée de prime abord. Et elle ne nous envisagerait peut-être pas seulement par l’entremise d’un regard rivé à une fonction spectatorielle, mais davantage via la corporéité que convie l’étendue de son cadre englobant. Je partirais donc de ce point : la porte, dans sa matérialité architecturale, non seulement nous regarderait à partir de sa modalité d’ouverture/fermeture, mais nous défierait également psychologiquement et physiquement de nous rendre à l’intérieur de l’espace qu’elle promet, que ce soit de l’intérieur comme de l’extérieur.

Ce que j’ai esquissé jusqu’ici se joue dans les parages d’une architecture psychologisée de la porte. Et l’expérience cinéphilique que j’aimerais maintenant tenter est à la fois sommaire et fastidieuse : mettre un peu d’ordre dans cette histoire de portes que je me suis mise à me raconter.

De quelles portes ?

Mais dès lors, de quelles portes parlons-nous ? L’ineptie d’un répertoire de portes apparaît évidente, tant ce catalogue serait impossible à dresser (quoique je ne peux penser un exercice spatio-temporel aussi adapté au confinement). Il y aurait tous ces inserts de porte comme raccord narratif en apparence anodin : portes qui s’ouvrent, portes qui grincent, portes qui figurent un état d’angoisse (fig. 1). Celles, sans doute plus rares, que l’on dessine et qui apparaissent magiquement (fig. 2). Il y aurait les jours des portes par où se profile un chat (fig. 3), une lumière inquiétante, un monde de derrière qui nous guette. Dans une même perspective inquiétante, les portes qui s’ouvrent d’elles-mêmes, mues par un mécanisme onirique ou fantastique (fig. 4). Les portes emplies du désir de la nuit, vers lesquelles on se rend en catimini afin d’assouvir l’obsession de l’autre (fig. 5). Les portes paroxystiques figurant à la manière d’un sous-texte poétique, l’ouverture que l’amour induit en soi (fig. 6). Les portes que l’on cherche pendant des heures, sous l’effet d’une conviction inexpugnable et qui restent tragiquement fermées (fig. 7). Celles qui nous voient hésiter, celles trop grandes ou trop petites pour la taille de notre corps (fig. 8) et, bien sûr, les portes défoncées de l’épouvante (fig. 9). Autant l’acte de cataloguer la porte paraît absurde, autant la porte apparaît comme un accessoire ou un ressort cinématographie indéniable. Aussi peut-on entendre une Chantal Akerman dire que pour chacun de ses films, un soin est pris pour qu’il y ait un corridor, portes et chambres (fig. 10).

1.

1. The American Friend, Wim Wenders, 1977

2.

2. Beetlejuice, Tim Burton, 1988

3.

3. The Private Life of a Cat, Alexander Hammid & Maya Deren, 1946

4.

4. Fanny och Alexander Ingmar Bergman, 1982

5.

5. La religieuse, Jacques Rivette, 1966

6.

6. Tirez sur le pianiste, François Truffaut, 1960

7.

7. Where Is My Friend’s House, Abbas Kiarostami, 1987

8.

8. Alice, Jan Švankmajer, 1988

9.

9. La Charrette Fantôme, Victor Sjöström, 1921

10.

10. « Chantal Akerman par Chantal Akerman », dans Cinéma de notre temps, 1997

Le sujet de la porte dans le cinéma de Lang, l’ai-je appris avec enthousiasme au cours de l’écriture de ce récit, a fait l’objet d’une réflexion soutenue par Mathieu Li-Goyette 3 , à laquelle je renvoie tout lecteur (avide de portes). De façon plus ténue, je me borne pour ma part à réfléchir la porte dans deux films : Nosferatu de Murnau et Extase de Machatý — dans une seconde partie à venir—, où son rôle m’apparaît structurant et sensible. Seulement tenter d’étudier en quoi ces portes-là agissent à l’intérieur des films choisis, en exemplifiant deux modalités « psychologiques », et de jeter un pont entre deux fictions a priori assez éloignées l’une de l’autre. Sous la forme d’un feuilleton de notes et d’images découpées à partir des scènes des actes du film, je tenterai d’en rendre compte.

Nosferatu, Murnau, 1922 : le désir de porte

Nosferatu se déroule en cinq actes au sein desquels la porte se fait autant le révélateur d’effets spontanés que plus profondément thématiques et narratifs, fouillant en quoi quelques choix existentiels de pauvre vampire au corps exsangue pourraient nous habiter sur le mode de la frayeur. En disant cela, je pose mon regard plutôt en porte-à-faux avec l’arrimage diachronique que propose, par exemple, Siegfried Kracauer, lorsqu’il subsume Nosferatu à l’intérieur de l’inconscient des figures menant au totalitarisme 4 ?; et je l’adosse de surcroît à l’attention qu’octroie Lotte Eisner à la construction spatiale et au « caractère antédiluvien des ustensiles » dans le corpus expressionniste 5 . M’éloignant toutefois en un point de ces grands essayistes, je corrélerais à tout prendre Nosferatu au pauvre portier de Der letzte Mann et sa porte battante. Non pas que le film comporte ce commentaire d’ordre sociologique propre aux films « d’instinct » que Kracauer catégorise, mais à tout le moins, Nosferatu, vu de ma perspective, souffre. Et la porte, ici non battante, est l’agent dialectisant sa — et qui sait notre — souffrance.

Der Letzte Mann, Murnau, 1924

Acte I

Le récit pose ses premiers jalons avec Hutter et Ellen, deux jeunes gens de la ville imaginaire de Wisborg s’aimant à la façon des premiers temps de l’amour. C’est, fait notable, à travers une série de fenêtres que s’extériorise l’emprise affectueuse qu’Ellen exerce sur Hutter, lorsque celui-ci se réveille de bon matin et qu’après avoir miré son propre visage dans le miroir jouxtant une fenêtre, son attention se précipite — par une autre baie vitrée — vers cette image de l’amoureuse, en train de jouer candidement avec un chat, accoudée à sa propre fenêtre bordée de fleurs éparses. Se sentir chez soi avec l’autre, se sentir chez soi dedans l’autre et regarder l’autre devenir l’image de cette familiarité, c’est, il me semble, un peu ce que ce premier usage de la fenêtre comme point d’intimité me dit, lorsque je revois cette ouverture toute en candeur et en joie fragile. C’est aussi, par le fait même, le thème englobant de la maison que me donne à penser cette position de départ du film. De fait, dès la seconde séquence, la maison vient confirmer sa présence emblématique lorsque Hutter est appelé à se rendre en Transylvanie afin de s’occuper de l’affaire immobilière d’un obscur comte souhaitant faire l’acquisition d’une résidence faisant face à celle du couple.

Double point de contraste vis-à-vis de ce qui viendra : la fenêtre et le sentiment de quiétude profond, cette Gemütlichkeit, un intraduisible qui épouse les sens d’environnement bienfaisant, de sensation de calme, de bien-être ancré dans un sentiment de chez soi, sorte d’envers du Unheimlichkeit, ce ne plus-être-chez-soi ou sentiment de dépaysement qui secrète une désagréable étrangeté. Terme à terme, le voyage vers la Transylvanie apparaît comme le glissement entre cette Gemütlichkeit de départ vers le Unheimlichkeit par où les maux se mettront à affluer et se répandre. De l’ingénue résidence du couple au château vide du comte Orlok, c’est le petit éclair que produit l’insert d’un négatif au sein des images paysagères des Carpates, zébrure participant des effets de peur, qui signale le basculement complet d’une ambiance à une autre, en annonçant de surcroît les bases modales de la porte : ouvrir/fermer ; jour/noir ; franchir.

Très vite, nous arrivons devant le portail de la demeure du comte où nous est montré Hutter dans une contre-plongée. Sourd coup d’éclat, une grande porte s’ouvre d’elle-même et, encore habité par la confiance de son foyer, Hutter s’engouffre dans l’espace qu’elle libère. Au sortir, c’est toutefois le comte Orlock qui se fait jour, issu de la pénombre. La figure malingre s’arrête pendant quelques secondes, tenant dans ses mains un lourd jeu de clé. Un arrêt sur image qui nous la montre sise dans l’entre-deux d’une double arcature au mur de l’une desquelles est mis en relief une lucarne rectangulaire évoquant une forme de porte. Cinq secondes où nous nous disons : Nosferatu. Nous savons que c’est lui et nous savons par cet arrêt spatio-temporellement liminal que nous sommes en train de franchir le seuil d’une épouvante à venir.

Au plan suivant, nous retrouvons Hutter sursauter lorsqu’il entend les portes se refermer derrière lui, pour ensuite le voir à son tour apparaître en contre-jour d’une triple arcature, sa silhouette noire sur fond blanc s’avançant vers Nosferatu. Hutter s’arrête à son tour, saluant courtoisement la créature en soulevant son chapeau. Il gesticule brièvement quelque chose, puis saut de montage, un plan situe maintenant Hutter et Nosferatu côte à côte, à la fois tout près l’un de l’autre et distanciés par le contraste du sombre et du clair, et par le cloisonnement architecturé. Hutter, nimbé par une ogive, à la matière d’une sculpture dans sa niche, interroge du visage un Nosferatu tout noir de suie en son costume.

Dans ce premier acte, les portes, nombreuses, plastiquement efficaces, se chargent sémiotiquement de faire trembler ce que sous-tend le passage à la zone où Nosferatu existe. Elles ouvrent le récit, mettent en place les figures, scénographient l’étrangeté.

Acte II

Si le premier acte nous a fait passer d’une maison à une autre, le passage sous-tendu de la fenêtre à la porte introduit également une modalité d’apparition qui pourrait être rapprochée du négatif inséré dans les Carpates, trouvant écho dans les corps de Hutter et de Nosferatu en tant qu’ils se profilent en contre-jour ou contrastés l’un par rapport à l’autre, à la façon de jour et de nuit s’envisageant. La scène de portes que l’on retrouve au sein du deuxième acte confirme cette opérativité de l’apparition par la porte, tout en faisant jouer les termes conceptuels de la maison, familière et étrange. Hutter a maintenant goûté à la piqure du vampire et le vampire a maintenant vu le portrait photographique d’Ellen dont il admire et complimente le cou. Le cycle du jour et la nuit comme battement d’oppositions entre vie et mort, entre amours diurnes et emprises nocturnes, se cristallise.

Lorsque Hutter cesse de prendre ses propres soupçons pour des fadaises, qu’il quitte tout à fait ce qui restait en lui de confiance, dans sa chambre, pris par l’agitation de sa prise de conscience soudaine, il se précipite vers la porte pour vérifier que rien ne bouge ni n’existe derrière. En vertu d’une première ouverture physiquement manœuvrée par Hutter, Nosferatu nous est révélé, à la fois tapi dans l’ombre et phosphorescent, au fond du couloir. Mais une seconde ouverture bien plus effrayante que la première laisse Hutter transi de peur, au point que la seule chose qu’il sait faire, découvrant que la fenêtre lui est sans issue, c’est d’enfouir son visage dans les draps. Comme dans le premier acte, la porte est cette fois magiquement manœuvrée. Son embrasure vide donne sur le noir qui s’opacifie encore plus du fait que le dallage perspectiviste du carrelage au sol laisse deviner la potentialité de l’espace. De fait, c’est en se mouvant progressivement que Nosferatu émerge alors de l’ombre, aggravant le supplice de sa présence dont la présentification est soulignée par la porte, aux proportions parfaitement ajustées à son corps. Ça y est, semble énoncer la porte, Nosferatu est là. Tel un point d’exclamation tenace, tel un organisme serti dans le vide du mur, telle cette chose redoutable dont on ne comprend point la nature, mais dont on devine le pouvoir d’agir barbare.

Et pendant que Hutter se cache le visage, à la façon d’un spectateur de cinéma ou d’un enfant froussard, ce voir terrifiant se lie à un voir invisible, une sorte de mantique solidaire de la nuit qui soulève Ellen de son lit, l’instaurant somnambule sur la pointe des pieds, entièrement mue par ce regard qui la traverse de l’intérieur. Franchissant elle-même un seuil, Ellen sait pour ainsi dire que Hutter est en train d’être enténébré par Nosfetaru, dont l’aspect deleuzien des mains est exacerbé par la longueur de l’ombre ainsi projetée par devant, enveloppant dans sa lente avancée le corps de l’être aimé. Une fois la tâche accomplie, Nosferatu se redirige vers la porte pour sortir tranquillement de la pièce.

Le jour suivant, Hutter se réveille, paniqué. Il ouvre cette porte de l’apparition maintenant redevenue pragmatique, et court à l’extérieur comme fou de tout comprendre. Il descend les marches, tire une autre lourde porte, descend d’autres marches. Et puis voici, il trouve ce qu’il pressentait, ahuri de voir les pires pensées qu’il espérait encore présages, se matérialiser. En l’occurrence, la verticalité rectangulaire de la porte transformée en structure tridimensionnelle posée sur le sol, ce que l’on appelle communément tombe ou cercueil. Une chose avec un couvercle qui se soulève, mais qui avant d’être soulevé, procède d’une autre apparition gelée, intensifiant d’un cran l’effroi. Tout se passe ici comme s’il y avait transfert déictique de la porte au cercueil. Gisant endormi, le cercueil encore ici sertit le corps de Nosferatu en s’en faisant le réceptacle visuel. C’est maintenant le cercueil qui nous dit : voici Nosferatu, admirez-en l’impensable, voyez-en le corps étrange, regardez cette différence. Et nous retrouvons dans ce cercueil la même modalité fermeture/ouverture, la même puissance de monstration pour ainsi dire, que dans la porte.

Acte III

Une découverte macabre n’en attendant pas l’autre, Nosferatu a, entre-temps, soudainement décidé de quitter le château avec pour tout bagage un monticule de cercueils dans l’un desquels il s’immisce, par un tour de passe-passe dont lui seul détient le secret du stop-motion. Mais Hutter, ne détenant pas le secret du stop-motion, n’est pas en reste : coincé dans sa chambre, il pense au bon vieux truc des draps noués pour s’échapper (par la fenêtre). Car il faut pouvoir empêcher Nosferatu d’accéder à Ellen.

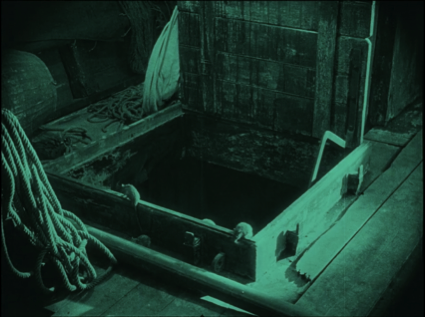

Que Nosferatu voyage en cercueil laisse cette fois supposer l’idée du cercueil comme relai de la maison. Et si le cercueil était en effet la véritable résidence de N., là où il se sent pour ainsi dire lui-même — gemütlich. Le troisième acte à tout le moins pose le terrain de cette hypothèse, par l’entremise des études scientifiques d’un professeur émoulu à la théorie de Paracelsus — approche qui postule des rapports de correspondance harmonique entre le microcosme et le macrocosme —, appelé à se pencher sur l’étrange cas de l’agent immobilier à la source du voyage de Hutter, devenu entre-temps fou. Pendant que les marins du navire Empusa examinent l’intérieur des cercueils qui leur parviennent et découvrent un amalgame de terre et de rats grouillants, les études de Bulwer nous sont présentées à travers trois cas de figure bien précis : la plante carnivore dont l’étau édenté se referme abruptement sur sa proie, « comme un vampire » ; le polype dont le corps « transparent et presque éthéré » « comme un fantôme » absorbe un autre organisme ; puis l’araignée qui se passe de tout commentaire textuel analogique. Nous sont ainsi montrées trois variétés d’organismes qui reconduisent la notion d’Umwelt que le biologiste Alexander von Uexküll théoriserait quelques années plus tard 6 . Ce qu’il importe de retenir, c’est que la notion d’Umwelt cible le rapport perceptif qu’a un organisme à son propre environnement, en venant isoler ce monde clos qui lui est propre. L’Umwelt, autrement dit, prend les choses de l’intérieur et circonscrit le sujet, quel qu’il soit, à partir des interactions singulières à travers lesquelles s’étoile sa vie.

Ne pourrait-on pas avancer dès lors qu’un certain regard empathique se met place dans ce détour scientifico-analogique ? N’est-ce pas là l’occasion de tenter de comprendre N. du point de vue de son propre environnement psychiquement et perceptivement complexe au regard du nôtre ? Car qu’est-ce que N. ? Et qu’est-ce N. veut exactement ? La suite des choses ne le laisse pas si facilement présager, mais a le mérite de faire encore intervenir des portes comme pour mieux nous outiller et approfondir les pistes qu’elles contiennent.

Au détour des saisissantes images en mouvement de l’Empusa voguant sur la mer Noire, nous entrons maintenant dans une étape culminante du pouvoir d’agir et de la vie intérieure de N., alors que se répand à bord du navire et dans les ports de Varna et de Balazla pestilence maladive, et que meurent par grappe les marins. Deux apparitions signalent en effet le gain de puissance que semble avoir acquis N. par le force de la terre de sa tombe dont nous apprendrons à l’acte suivant qu’il y puise une force structurante. Procédant par surimpression, la première laisse apparaître un N. pensif, assis sur l’un de ses cercueils, méditant à la manière d’un philosophe mélancolique le sort du monde qu’il est en train de saccager. Ce N.-là semble nous dire « mais qu’en ai-je à faire de l’ouverture-fermeture de vos portes, lorsque je peux très bien traverser la matière ? », pour aussitôt se reprendre lorsqu’un marin furieux de toute cette peste attaque à coup de hache le couvercle d’un tombeau. Cette fois, N. nous refait le coup de l’apparition classique avec lequel nous sommes maintenant familiers (ouverture magique et corps rigide cintré par le cadre), en y ajoutant l’élévation depuis l’horizontalité de la tombe au sol. Un effet qui ne manque pas de terrifier son spectateur, évidemment, au point que celui-ci se jette par-dessous bord, laissant N. prendre maintenant la vie de l’ultime homme à bord, en l’occurrence le capitaine.

Nosferatu règne maintenant en capitaine, ce qu’entérine l’inversion des tonalités de noir et blanc du navire, voiles sombres sur fond de ciel clair, nous rappelant, voyage pour voyage, la zébrure transformatrice du paysage des Carpates.

Acte IV

Alors que nous avons maintenant pris connaissance du mode opératoire de la porte-apparition, de la condensation maison-porte que la tombe noue et que nous en savons un peu plus sur le Umwelt de N., le quatrième acte nous fait entrer dans une nouvelle complexité qui introduit le paradoxe de la vulnérabilité du vampire, alors même qu’il gagne en puissance.

Après que des intertitres aient confirmé que N. tire sa force et son courage de la terre de son cercueil, ce dernier surgit de la trappe du navire en une énième apparition. Du carré noir se profile, selon sa temporalité d’organisme disséquant les secondes, son petit visage blême affichant maintenant une expression difficile à décrire. N. semble habité par une forme de joie, voire d’excitation. L’image suivante nous le montre fiché à l’intérieur du portail de la ville traînant son imposant cercueil, lequel évoque une espèce d’objet transitionnel, une sorte de doudou comme avatar du sentiment de gemütlich, sans lequel il ne saurait affronter le monde. Puis, nous retournons à l’image de la trappe ouverte de laquelle s’échappe une horde de rats. Et cette béance nous est donnée à contempler pendant 25 longues secondes. Un délai qui semble anormalement long et qui, par conséquent, pose quelques questions. À quoi rime ce plan à la temporalité distendue si ce n’est que pour nous faire apprécier le vide duquel surgit N. ? Qu’est-ce que le vide duquel surgit N. ? Qu’est-ce que le vide sans N. ? Il me semble que cette insistance sur le noir ou plutôt son isolation comme donnée est ce qui figure un manque de N., ou pour le dire autrement, la présence constituante, en lui, de désir.

De fait, un montage subséquent qui alterne images de N. traversant la ville en tenant son cercueil en quête d’un point que nous ne comprenons pas tout à fait encore et celles de Hutter et Ellen se retrouvant devant la porte de leur demeure, suivies de la chaude affection de leurs retrouvailles corporelles à l’intérieur de l’appartement, ne semble pas mettre en exergue autre chose que ce manque de N. Cette très grande solitude qui lui est propre, alors qu’il erre dans une ville qu’il ne connaît même pas, ainsi alourdi de son cercueil-doudou-maison, pendant que les amoureux s’enlacent réunis. C’est d’ailleurs en passant devant la demeure du couple que N. semble alors intuitionner le lieu qu’il cherche : la maison dont il a fait l’acquisition.

Dans un plan qui rappelle L’île des morts de Bocklin, N. approche la maison acquise. S’arrêtant au seuil de sa porte, il semble hésiter, voire se demander quelle serait la meilleure façon de prendre possession physique des lieux, une question que suggère le raccord-regard vers les fenêtres du haut. Fenêtre ou porte ? Telle est la question qui semble le traverser. Si la porte, pourquoi et comment passer par la porte, alors que nous savons pertinemment que N. détient le pouvoir d’en opérer magiquement l’ouverture et davantage d’en sublimer la matière ? N. a l’embarras du choix et nous voyons bien que son hésitation reconduit un ressort de sa subjectivité, sinon un véritable questionnement existentiel. Par conséquent, le comment de la porte nous apparaît revêtir une certaine charge sur les plans psychologiques et sémiotiques. Or, N. choisit la traversée par sublimation matérielle, ce qui nous reconduit à la première occurrence de cette opération figurée en surimpression dans le navire, ce moment où il posait mélancoliquement, à l’insu de tous, comme pour lui-même. Cette figuration première pourrait même se corréler à l’espace du rêve, alors que N. émergeait de son cercueil, là où il dort, si nous pouvons appeler sommeil cette forme de repos dans le terreau qui le pourvoit en force intérieure.

Nous voyons en tous les cas que ce pouvoir de sublimation semble être utilisé lors de moments très précis, correspondant à des moments plus ou moins introspectifs où N. n’est pas vu des autres. Or, cette deuxième fois du choix de la porte dit une autre chose : lorsque N. est avec lui-même, alors que nous avons suggéré que la béance du noir figure une possible instance de désir, ce dernier choisit la porte, quand bien il serait à même de la contourner, de traverser le mur ou la fenêtre, bref, emprunter n’importe quelle autre avenue. Nous pourrions dire qu’il choisirait ainsi la porte, par désir de porte. Et dans tout ce que la porte contient d’effet de présence corporelle et de sentiment d’appartenance et de désappartenance, ce désir de porte nous parlerait du désir de posséder une maison chaleureuse à l’instar de Hutter et d’Ellen aux amours épanouies, une intériorité partageable.

Acte V

Première image, une porte que l’on ouvre et que l’on marque d’une croix, pour indiquer la présence de la peste dans les foyers, maladie qui a, entre-temps, pris d’assaut les corps de Wisborg. Et puis, image du cercueil que l’on sort d’un foyer. Là où vit N., meurent les vivants. Là où il désire, émerge la peur. Le cercueil comme relai de la porte fait retour sur la porte comme relai de la maison et ce ravalement sémiotique instaure une forme d’Aufhebung formelle : l’on conserve, l’on supprime, l’on relève. Ce faisant, l’acte final ourdit un retournement sur les thèmes de la vie et de la mort qui entérine le désir de ce pauvre et cruel N., en matérialisant la corporéité inhérente à l’objet porte.

Car d’abord, si N. cherche à rivaliser de Umwelt avec le reste du monde, c’est également pour mieux user de l’espace des vivants à la manière des vivants. N., rapproché de l’objet de son désir Ellen et mû en son manque par une mimétique de l’amour, se retrouve maintenant à la fenêtre et se comporte pour ainsi dire à la façon dont Hutter, au tout début de la fiction, désirait son amoureuse, dans la fraîcheur du matin. Ellen comprend ce langage de la fenêtre. Qui plus est, elle comprend qu’elle doit sacrifier son corps pour sauver la ville de l’épidémie de peste qui la fait ployer, le pacte que propose N. redimensionnant la notion de corps : son corps amoureusement vital pour le corps multiple des habitants de la ville.

Une porte en appelle encore une autre, une série de transformations où s’articule une signification de plus en plus précise et chargée à force d’être pliée et dépliée et qui nous ramène à la scène la plus visuellement citée de Nosferatu, celle où l’ombre de N. est projetée sur le mur dans toute son étendue. Cette apparition, filant le renversement du noir et blanc, n’est à vrai dire pas seulement une scène d’escalier, mais bel et bien une scène de porte. La gravitation de cet escalier aménage une lenteur, un suspense, une épouvante à partir de l’étrangeté du corps de Nosferatu qui vient ainsi donner toute son importance à l’acte de traverser cette ultime porte, prélude à l’assouvissement. Déployé, mais également montré à travers une forme de corporéité dessaisie de chair, N. s’approche. Il s’est fait ombre. Et le franchissement de cette porte-là donne lieu à son contraire : une corporéité pleine, blanche, de veine, de nerfs et de peau, celle d’Ellen. Et comme pour souligner la dimension corporelle du manque de N. et de l’emprise subséquente, l’ombre longue continue de s’approcher, à la façon d’un serpent laocoonesque, gigantesque, implacable, destinale.

Point de traversée par surimpression, point d’apparition par le cadre, seulement ce passage de l’ombre à l’incarnation d’Ellen, dont l’image nous absorbe, alors qu’un effroi sculptural concentre son visage dans la matière de la peur, pour ensuite voir se répandre la transformation des émotions pénultièmes à tout le corps. Puis, de façon absolument poignante, le corps de la jeune femme ploie sous l’emprise, avec cette tragique cambrure arrière du torse et du cou. Tout l’instant concentre ainsi ce que Lessing nomme un moment prégnant, le moment d’avant le paroxysme par où l’imaginaire du regardeur se libère : entre érotisme et mort, Ellen vit son dernier instant. Saisie en son cœur par le serpent, elle se fige et s’abandonne, sculpturale, baroque, souffrante, sacrificielle.

Corps franchissant, corps apparaissant, corps vivant, corps négatif, corps en manque, corps cherchant à habiter, corps transparent, corps mimétique, corps sculptural, corps souffrant, corps jouissant, corps mourant. Il me semble avoir trouvé en Nosferatu de Murnau une instanciation exemplaire de ce en quoi la porte comme objet de pensée se différencie de la fenêtre. Si elle touche également la question de l’intime, ce n’est pas tant par le point du regard comme puissance d’une subjectivité désirante où l’impulsion à délimiter un cadre pose une distance féconde, mais, au contraire, par le fait qu’elle trouble cette distance même en la forçant hors d’elle-même. Parce qu’elle contient un acte de traversée, la porte suppose une exigence différente qui n’en figure pas moins une modalité de désir, mais en venant lui faire correspondre une peur et une angoisse vitales qui ne trouvent à se tranquilliser dans la sublimation de la contemplation. La porte, dans un en-soi têtu, fort et vulnérable, cherche obstinément à passer à l’acte.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

Notes

- Gérard Wajcman, Fenêtres. Chroniques du regard et de l’intime, Paris, Éditions Verdier, coll. « Philia », 2004. ↩

- Ibid., p. 12. ↩

- Mathieu Li-Goyette, « Lang ou ces portes qui creusent », Panorama-Cinéma, 15 février 2016, [->http://www.panorama-cinema.com/V2/article.php?categorie=9&id=428]. ↩

- Siegfried Kracauer, De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand, traduit par Claude B. Levenson, Paris, L’Age d’Homme, 2009 [1947] ↩

- Dans son ouvrage phare L’écran démoniaque, Lotte H. Eisner éclaire les rapports entre la mise en scène théâtrale et le cinéma expressionniste, en réfléchissant plus particulièrement aux multiples fonctions que prirent l’escalier et le corridor dans le corpus. Reprenant la phrase de Kasimir Edschmith — « L’expressionnisme ne voit pas, il a des visions » —, l’autrice redonne toute l’épaisseur que revêt le concept d’espace dans la culture intellectuelle allemande, analysant l’intersection des espaces pragmatiques et imaginaires, et cette façon dont chaque attitude et geste est raumbildend — spatialement construit. Or, si Murnau occupe une place centrale dans le livre, Eisner est davantage attentive aux opérations de montage et de caméra lorsqu’elle commente, par exemple, son Nosferatu. Lotte H. Eisner, L’écran démoniaque, Paris, coll. « Ramsay Poche Cinéma », 1981 [1952], p. 27. ↩

- Encore ici, le spectre de Deleuze hante, car c’est notamment à lui et à Guattari que nous devons une certaine reconnaissance critique de la notion dans le champ de la littérature francophone lorsque ces derniers faisaient référence à l’exemple de la tique dans Mille plateaux. ↩