PRISE DE CONTACT

Il est tôt, il fait soleil et nous allons passer deux semaines au milieu de machines et de films, dans une antre sans fenêtre, toute de béton et de rideaux noirs. Déjà, nous savons qu’il s’agira d’un moment particulier. Mais je ne m’attendais pas à ce que ce moment s’étende et s’ancre si loin de cette fin de mois d’août. En entrant dans la salle, je n’avais encore jamais mis la main sur de la pellicule, et je ne connaissais que très peu le travail de Pierre Hébert. De l’animation, je connaissais les techniques de base du stop-motion (un reste des longues soirées passées à découper des figures de papier, les photographier et les animer pour éviter de travailler sur mon mémoire de maîtrise), mais rien d’autre. Je restais dans la « fantasmagorie », pour reprendre le terme de Pierre Hébert, du dessin magique au mouvement enchanteur. Ce sentiment n’a pas disparu.

Dans la « cave », comme nous avons fini par la surnommer, tables lumineuses, projecteurs 16mm et outils de toutes sortes — pourvu qu’ils soient tranchants — nous accueillent. Quoique plongée dans les coulisses de l’animation telle que Pierre a pu la pratiquer, je suis restée émerveillée jusqu’au bout par l’apparition de formes et par les connexions qui se créent entre elles au fur et à mesure de la projection. Ceci aussi bien pour les performances Scratch (2016), que pour des œuvres minutieusement travaillées, telle que Souvenirs de guerre (1982).

La façon dont Pierre Hébert conçoit le rapport à la technique, au matériau, m’a marquée : la corporéité qu’il évoque, le contact physique avec la surface de la pellicule et l’importance du geste, me renvoient en effet à la façon dont j’aborde le cinéma en tant que spectatrice ; l’intuition qu’une œuvre audiovisuelle a la capacité de toucher son audience aussi bien émotionnellement que physiquement. L’occasion de mon premier contact avec la pellicule fut un apprentissage du corps à corps avec la matière, et une étape de plus dans ma croyance en la tactilité du film, aussi bien lorsque je le gratte que lorsque je le vois projeté. Dans la découverte de la pensée hébertienne (je me permets) de l’animation, du rapport aux images, à l’œuvre, quelques bouts de vidéo me revenaient constamment en tête : les vidéos familiales que j’avais reçues via Whatsapp, accompagnées d’une nuée de photos de mes grands-parents et arrières grands-parents.

Ce journal me sert donc à raconter et théoriser une prise de contact avec le film, avec l’animation expérimentale, avec le passé, et enfin avec ma famille.

Le corps

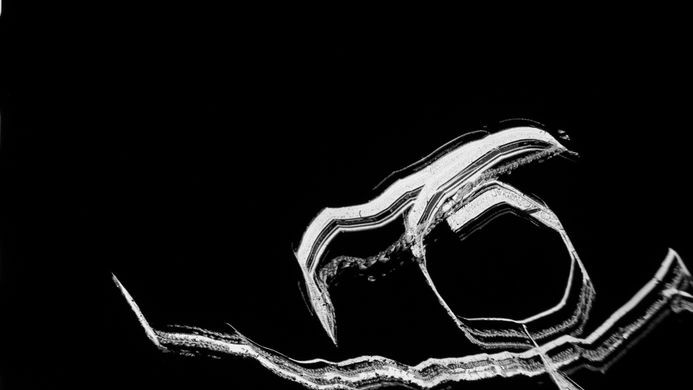

Deux films m’ont fascinée : Free Radicals de Len Lye (1958) et Chinese Series de Stan Brakhage (2003). Dans le premier, l’artiste, par sa maîtrise du geste et de la surface de la pellicule, fait évoluer la forme dans un espace que son propre mouvement crée. Les variations subies par la ligne lui donnent un relief étonnant et, par là même, transforment le fond noir sur lequel elle se découpe, la surface noire sur laquelle elle est arrachée, en un espace d’une profondeur infinie, une sorte de ciel noir sans début ni fin, dont l’écran ne serait qu’un cadre arbitraire. D’ailleurs, quelques années plus tard Particles in Space (1966) retourne à cet infini : le film est une nuée d’étoiles évoluant dans un morceau de cosmos. Le contraste entre la très concrète finitude de la pellicule et l’infini — théorique, abstrait — de l’univers qu’évoquent les images, reproduit à plus grande échelle le contraste existant entre le geste de gravure et l’image animée qui en résulte, si ce n’est même entre le geste de gravure de l’image, du photogramme qu’il fait apparaître, et le film animé dont il est le fragment. Pierre Hébert exprime d’ailleurs avec une certaine poésie l’enjeu de ce moment d’affrontement entre la matière et la main outillée de l’artiste : « Comme la surface est minuscule, la force nécessaire pour mettre la pointe en mouvement est déjà trop grande. À peine lancé, le geste doit s’arrêter, une force contraire doit retenir autant que ça pousse. » Finalement, la grande question, celle que nous nous sommes toutes et tous posée lorsqu’enfin c’a été notre tour de rencontrer le film, grattoir à la main : « Que faire de mon corps pour que la main s’ouvre ? » se demande Pierre. Il répond « Mettre tout mon corps dans ce dérapage 1 » et de la beauté de ces mots à celle des films, on en oublierait presque la difficulté de l’entreprise proposée.

La confrontation de forces contraires — une surface résistante, fragile et minuscule d’une part, un geste que l’on peine à maîtriser, à mettre à l’échelle du photogramme, d’autre part — exige une forme d’équilibre, toujours précaire, qui fait de chaque œuvre un tour de force. Force puisée directement dans cette fragilité : à un geste près, elles auraient pu ne pas être. Quant au geste, Pierre en a dit lors du séminaire qu’il devait « donner forme au chaos et à l’instabilité. » Je trouve incroyable que les cinéastes dont nous voyons le travail tous les matins (Len Lye) parviennent effectivement à leur donner une forme, mais sans jamais les déformer. Chaos et instabilité restent là, accrochés à l’écran. Il n’est jamais question de faire du chaos et de l’instabilité un ordre stable : comment ne pas vouloir se lancer dans une aventure pareille ?

Chinese Series (Stan Brakhage, 2003) donne à voir la fragilité de la matière qui, sous les ongles humides du cinéaste, ramollit, fond presque, et s’arrache. Le très léger dégradé de couleurs est une trace sur la trace, et la forme qui se dessine n’est plus forme blanche sur fond noir, mais forme en relief, prise de façon encore plus évidente sur une matière, par le geste du cinéaste. Les circonstances dans lesquelles Brakhage a réalisé cette œuvre donnent un sens touchant à l’instabilité des lignes. Dans leur contexte, elles se font le miroir d’un geste hésitant, lui aussi fragile, mais acharné, en son sens premier d’arrimage à une chair. Le temps passé à prélever sans force de la matière sur la pellicule rend compte du passage du temps tel que l’évoque Pierre Hébert : « ça murmure à l’intérieur, ça soupèse le pour et le contre, ça évalue le temps qui passe, le temps du film par la fatigue accumulée. M’exercer à écouter le murmure, apprendre à bien murmurer. Qu’est-ce que ça veut dire, bien murmurer 2 ? »

Je ne sais pas non plus ce que bien murmurer veut dire. Mais il me semble qu’entrer en contact avec la matière sans jamais savoir ce qui en ressortira, si le chaos voudra bien prendre de l’épaisseur, et si l’image instable voudra bien flotter dans le cadre, même quelques secondes, c’est déjà savoir écouter le murmure. Parvenir à négocier avec le chaos et l’instabilité pour qu’ils veuillent bien entrer dans le cadre, c’est savoir murmurer. L’impression que j’ai eue de la relation se nouant entre le corps du cinéaste et la bande de pellicule me ramène au toucher, ce sens qui nous engage, nous lie et nous sépare, nous lie justement parce qu’il nous sépare, comme nous l’apprend Jean-Luc Nancy (Être singulier pluriel, 1996).

Or Pierre Hébert se demande constamment : « que reste-t-il du corps de l’animateur dans son travail ? » J’entends dans le questionnement des restes du corps dans le travail : quelle est la place dévolue au contact ? Dans le cas de l’animation, ne peut rester que la marque. Le corps se manifeste dans la trace qu’il laisse sur la pellicule ou sur la tablette ; la trace qu’il laisse sur l’image. Pour que cette trace advienne, il faut toucher. Toucher le film, toucher la tablette, toucher l’outil et le manier avec la force et les gestes adéquats. Lorsqu’il évoque la séparation machine/corps et la danse que la.e cinéaste engage entre son corps et la machine, il me semble qu’il y a danse parce que l’animation est une forme de mise en scène du contact physique nécessaire entre le corps de l’animateur et la matière/machine nécessaire au passage de la série de photogrammes au film animé. Mais avec cette autre affirmation, je n’arrive pas à être d’accord : « C’est une question d’éthique, dans la civilisation du discontinu, d’exhiber aux yeux de mes concitoyens une bataille entre le corps et la machine, ensemble réunis pour voir, dans l’éclair du présent, le triomphe de l’esprit 3 . » En voyant les œuvres, puis en me prêtant au jeu, amatrice que je suis, de la gravure sur pellicule, je n’ai jamais eu l’impression qu’il soit uniquement question (voire qu’il s’agisse tout court) d’un « triomphe de l’esprit ». Au contraire, tout se fait dans le contact, le bon équilibre à trouver entre soi et la chose, la capacité à jouer de l’hétérogénéité des surfaces au contact l’une de l’autre, et de leurs caractéristiques respectives.

Dans mes premiers gestes de gravure sur pellicule flottaient les images — encore nouvelles pour moi, il est vrai — de mon grand-père. Entouré d’inconnus (la famille, il parait) lors ce qui semble avoir été un mariage, en Algérie, il rit, danse, observe tour à tour la caméra et les invités. Je touchais de la pellicule vierge, et le contact avec l’émulsion me donnait envie de toucher des images familiales qui ne m’étaient pas familières. Il m’était désagréable d’être étrangère à ces images, et j’avais la probable ambition de m’y ancrer de force. Je voulais toucher son image.

Notes : Le 13 avril 2018 à 12h18, ma tante m’envoie depuis Munich, où elle vit depuis près de trente ans, deux vidéos de 2min. 5sec et 1 min. 56sec. Je ne reconnais personne. Un défilé de voitures me laisse penser qu’il s’agit d’un mariage. À la 31ème seconde surgit soudain dans le cadre l’image de mon défunt grand-père. Bien en vie, souriant timidement, il se joint à la danse lancée par trois hommes entre deux véhicules. Le décor finit par se laisser appréhender : Est de l’Algérie, années 1990, un mariage, mon grand-père et mon oncle, une foule d’autres qui me resteront éternellement étrangers, des enfants dont je connais peut-être la version adulte.

Je veux prendre la petite chose qu’est cette vidéo ravagée de pixels et la disséquer. Je veux en retourner la peau, défaire ses réseaux et lui mettre les tripes à l’air. L’exposer comme ça. Je ne suis pas capable de trouver des réponses à l’histoire familiale, et défaire son imbrication dans une Histoire que je connais encore trop mal. Je soupçonne même que ces réponses n’existent pas ou plus. Je suis toutefois capable de sentir, de voir, de toucher. Et s’il ne reste du passé que des images, je sentirai, je verrai et je toucherai ces images. Je veux les avoir au bout des doigts, être capable de les triturer librement, ou presque. Les balafrer, les tatouer, les presser, les dissoudre, voir un peu ce qui en restera. Demeure la sacralité de l’image du grand-père, qui me fait peur. Je crois que je veux montrer cette peur à tout le monde. Je veux que la tactilité de l’image soit visible, que son contenu et sa surface retravaillés par mes mains, soient visibles.

Ce contact du passé et du présent, de mon corps et de l’image des corps dont il est le fruit, transmettront peut-être des questions. Peut-être pas les mêmes que les miennes, sûrement pas les mêmes que les miennes. Mais, quoiqu’elles soient sans réponse, ces questions sont essentielles. Ces questions font partie de moi. J’ai donc espoir de faire ressortir chez celles et ceux qui verront le résultat de la bataille — inachevable — entre l’image et moi, une série de questions bien à elles/eux, bien à nous. J’ai pourtant contourné le problème et travaillé l’image familiale en touchant exclusivement aux visages inconnus. La mémoire.

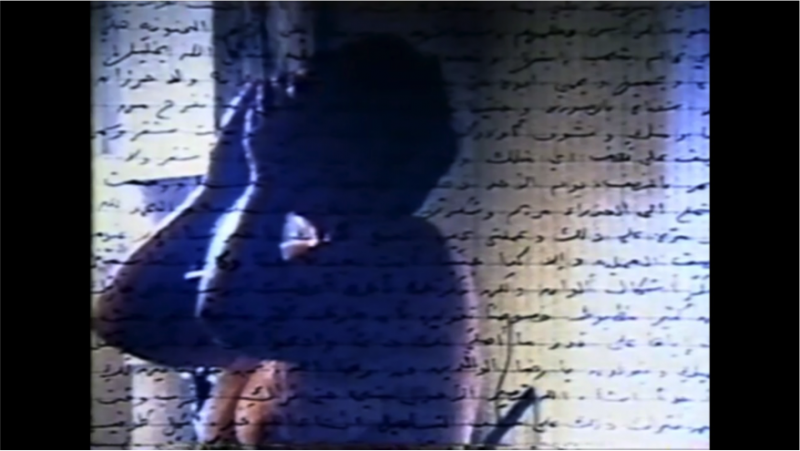

Au bout de quelques jours, je repensai à une vidéo de Mona Hatoum qui m’avait beaucoup touchée : Measures of Distance (1988). Là aussi, il est question de surfaces. Mais le geste archéologique de grattage y est inversé. L’excavation de la mémoire s’y fait par une superposition d’artefacts correspondant à des temporalités différentes. Ce n’est plus dans le creux mais dans la superposition que se joue la construction du récit. Des lettres envoyées par sa mère restée au Liban, Hatoum garde les lignes et le texte, séries de traces noires superposées à des images du corps nu de sa mère sous la douche. En voix-off, elle lit une traduction en anglais des mots maternels, intercalée avec son propre récit de la séance photo dont nous voyons le résultat. Enfin, une trame sonore lie l’ensemble tout le long de la vidéo : une conversation — en arabe — entre Hatoum et sa mère.

Measures of distance (Mona Hatoum, 1988)

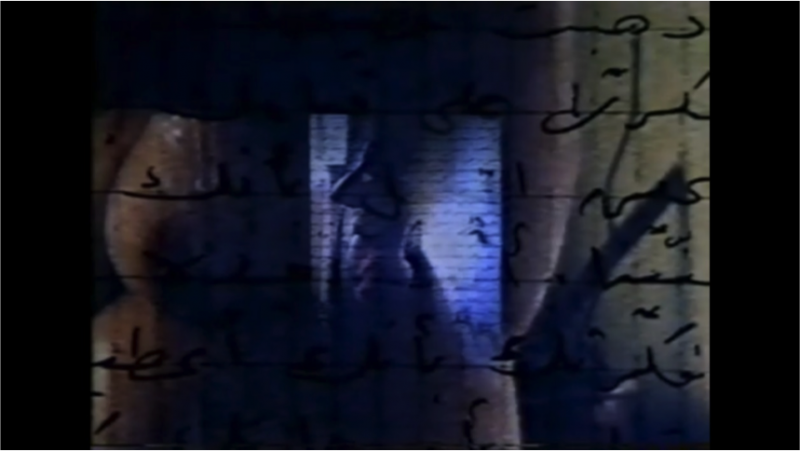

Au bout d’une dizaine de minutes, l’image qui occupait tout l’écran devient une image projetée sur une autre, accentuant encore le jeu de superpositions :

Measures of Distance (Mona Hatoum, 1988)

La peau s’étendait déjà sur une bonne partie de l’écran. Elle l’envahit complètement. Le texte la recouvre toujours, comme une sorte de tatouage, qui imprimerait indéfiniment soit l’écran, soit le corps. Ou les deux. Sur cet aplat organique, l’image en pied du corps entier est projetée. Les mots y sont moins visibles. Il y a donc, du fond vers l’avant, la peau, le texte, puis le corps. Et l’ensemble est traversé de la voix de l’artiste. Cette dernière, en superposant les couches, renverse la dynamique présente dans le travail d’animation de Pierre Hébert, Brakhage, Len Lye, etc. L’excavation n’est pas de son ressort mais du nôtre : il revient à notre regard et notre écoute de creuser l’image et le son, d’en extraire les différents éléments, ou du moins de naviguer sans cesse des uns aux autres, pour en retirer une impression toute personnelle. Il ne s’agit plus de mettre en scène une danse corps/machine, mais de nous inviter à chorégraphier notre propre danse avec les images et les sons. Ils ne nous sont pourtant pas livrés en pâture. À la fois exposés et protégés, les mots écrits s’interposent entre le corps et l’audience. Les différentes trames sonores superposées fonctionnent de la même manière : si Hatoum lit une traduction des lettres de sa mère et raconte ensuite avec ses propres mots son rapport avec ses parents, son expérience de l’exil, de la distance, elle couvre ce faisant le son de la conversation avec sa mère. Tout en livrant une mémoire qu’elle construit sous nos yeux, et en nous invitant à nous y plonger, elle dresse quelques barricades entre son intimité et le public.

Le mélange d’arabe et d’anglais, la familiarité du sujet avec l’artiste, opposée à la distance existant entre l’audience et le sujet, jouent sur les notions de proximité et distance (la mesure de la distance donc, n’étant plus uniquement celle entre une femme exilée par la guerre et sa mère). L’établissement de frontières et contours entre l’intérieur et l’extérieur correspond précisément à la pensée du toucher de Jean-Luc Nancy. Pour qu’il y ait contact, il faut qu’il y ait séparation. Il paraît donc très sensé que le corps soit aussi, pleinement, le point d’entrée du film, tout particulièrement lorsque ce film pense le rapport à l’autre.

Notes : Ma vidéo est une surface. Surface de mon écran de téléphone, minuscule chose animée, la voix lointaine et enrouée, elle s’agite dans le creux de ma main. Et pourtant, en quelques secondes cette petite chose m’avait dit son poids. Je n’ai pas reçu la vidéo seule. Elle fait partie d’un ensemble de photos de famille : mon arrière-grand-père, mes grands-tantes, des portraits, des souvenirs de mariage, des mémoires de guerre.

Entre la surface de mon téléphone et la surface de l’image flotte un orbe blanc. De temps à autre résonne une voix s’intercalant entre le son d’origine et le son de mon téléphone. Un espace m’étant familier se laisse ainsi deviner entre l’image distante, inconnue, de mon grand-père entouré de tous ces étrangers qui me sont liés, et moi : le salon dans lequel j’ai passé des journées entières avec ma tante et mes cousines, à essayer de décortiquer le passé familial et faire sens de notre présent.

L’histoire.

Quoique la technique change beaucoup, j’ai un sentiment relativement similaire face à la série Lieux et monuments, du moins à propos du tissage entre images réelles et animation. Pierre Hébert écrit à propos du projet : « Ce qui est visé est que les animations, plutôt que d’être proposées comme un discours autonome, lézardent l’image réelle et s’y infiltrent, ou encore, semblent en émerger. » ceci afin « d’agir sur le regard que le spectateur porte sur ces images et de lui donner une intensité énergétique qui brise l’état de latence et de mutité dans lequel, souvent, elles se donnent au point de départ 4 . » Il fait ainsi le pont entre l’entreprise d’animation par grattage de la pellicule et celle de superposition d’images et de son chez Mona Hatoum.

Un élément commun : la ligne. La ligne abstraite, ou celle concrète sur laquelle se posent d’autres lignes dessinées : les mots manuscrits. Et dans le projet Lieux et monuments, il y a cette ligne qui m’intéresse spécifiquement : celle qui s’enroule autour d’une silhouette, d’une chose, et qui se met à trembler discrètement dans un coin du film, pendant qu’ailleurs le cinéaste creuse une image pour y glisser une autre (comme les images d’archive placées dans le creux du sac poubelle recouvrant la statue d’un confédéré à Charlottesville). Je crois que c’est le tremblement de ce contour qui m’émeut profondément. La petit chose tremble ; on la regarde parce qu’elle tremble, on peut se laisser croire qu’elle tremble parce qu’on la regarde. Dans tous les cas, l’intervention très simple sur l’image (plus simple que l’intégration d’images dans d’autres images, en tout cas) est à mes yeux la plus forte.

Dans le cas de films documentaires, intervenir sur l’image est un geste à la fois délicat et riche. Délicat parce qu’il accentue la dimension arbitraire du travail du réel par l’image, et riche, parce que s’assumant comme travail imagé du réel, il assume son caractère subjectif, et permet à des choix arbitraires de se présenter comme propositions. Lorsque Pierre Hébert fait trembler les contours d’un élément dans l’image, j’ai l’impression qu’il suggère avec beaucoup de subtilité, que l’on regarde par là, sans toutefois nous dire quoi penser, que croire. Laura U. Marks, dans son articles sur deux films, de Mohamed Soueid et du collectif Ollolith, écrit : « Documentary cinema is particularly rich in strategies to unfold images differently: to make hitherto unthought connections among past events, and even to invent pasts that have not been recorded as images 5 . » Et lorsque le dessin, qu’il s’agisse d’une ligne ou de la reproduction d’un édifice, remédie à l’absence de l’image (parce que l’édifice en question est aujourd’hui une ruine, ou parce que l’élément contouré resterait anecdotique sans cette ligne tremblante qui l’auréole), il se prête précisément à cette entreprise d’invention d’un passé dont nous n’avons pas nécessairement les images. Elle écrit d’ailleurs plus loin : « A radical act of unfolding begins by tugging at a point that is usually ignored as fanciful or unimportant, until it reveals the whole world from its utterly specific point of view 6 . »

Dans le travail de la pellicule se déployait le geste de l’animateur.rice, la présence de son corps. Elle se déploie toujours — plus discrètement — dans l’intervention animée sur l’image réelle S’y ajoute toutefois le déploiement d’un regard assumant sa subjectivité, manifestant sa présence dans le réel. J’aimerais faire un parallèle entre le tremblement de la ligne autour d’un détail de l’image — nous rappelant l’existence de tout ce que nous ne regardons pas lorsque nous nous focalisons sur x ou y élément de l’image, tout ce qui, d’autre part, n’est pas dans le cadre — et un possible aveu d’impuissance face à tout ce que peut engager le documentaire, ou le cinéma plus généralement. Un tremblement, peut-être, face à la responsabilité de l’image, pour soi, pour autrui, et pour l’image-même.

Notes : On a fait de moi l’historienne de ma propre mémoire. Il m’a été confié par ma famille d’écrire notre mythe. En notre nom à toutes lorsque je suis la femme à qui l’on confie les histoires de celles qui ont fait opposition, qui ont résisté en se taisant, en mentant, en cachant, en armant. En notre nom à tous, lorsqu’en mon titre d’aînée je ne suis plus femme, ni vraiment homme, mais voix agenrée chargée de conter au monde l’épopée familiale, l’épopée post/dé/anticoloniale (superposition opaque), l’épopée des hommes du front, des hommes à l’usine, des hommes laissés pour compte que je regarde et j’écoute, pendant qu’ils me regardent, attendant que je transmette, surveillant toutefois que je ne m’égare pas chemin faisant, et que je raconte bien leur histoire à eux. Pas la mienne.

Je m’autorise à arrêter ce visage, l’imprimer pour figer son regard et mieux l’observer, le toucher, le triturer ; en commençant avec le plus beau geste de Pierre à mes yeux : la ligne. À mi-chemin entre celle qu’il grave sur la pellicule et celle qu’il dessine sur une tablette numérique, mon marqueur contre le papier. La ligne d’encre s’est transformée en brûlure, puis en arrosage, et enfin en déchirure. Elles se présentent comme alternative aux mouvements de la vidéo « d’origine » (elle-même refilmage de l’original) : le geste, l’intervention s’introduit dans l’image, et la menace de destruction… pour finalement lui donner un mouvement imprévisible et s’imposant du dehors, aussi bien spatialement que temporellement.

Parfois, on me demande : « pourquoi ? » et on attend de moi la plus âgée, celle qui a passé plus de temps sur les bancs de l’école, que je rentre avec des réponses. Comme si l’école répondait. Que je sois capable d’expliquer ce qui s’est « réellement » passé. Que je raconte en mots savants l’histoire du Père. Comme si le vrai existait, comme si les mots pour dire juste après des années de silence existaient. Je les sens fantasmer quand ils me fixent, les sourcils froncés, je vois qu’ils rêvent des réponses au « pourquoi ? Pourquoi nous ? Comment et à cause de qui ? ». Leur génération n’a pas vécu la guerre mais elle a fait l’expérience de la défaite française. Personne pourtant, ni à l’école ni à la maison, n’a jamais voulu aborder le sujet. Et tous, et toutes refuseraient d’entendre que je ne sais pas, que je ne comprends pas, que je suis perdue comme elles, que je me demande comme eux pourquoi ces choses arrivent, à et cause de qui. Alors je lis pour ma grand-mère analphabète, j’apprends pour mon grand-père traumatisé, j’écoute pour les questions de mes oncles et tantes, et je regarde pour moi, pour faire sens de toutes ces histoires, fragments d’une plus grande histoire.

Pour l’instant, rien ne me paraît avoir du sens, et l’Histoire me donne le vertige. Trop d’impuissance à accepter. Je me concentre donc sur nous, nos histoires, nos anecdotes familiales. Et dans le corps à corps avec les images de ce mariage mystérieux, peut-être peut-on voir la preuve qu’il y a des récits mais pas de réponse.

Notes

- Pierre Hébert, « Le cinéma d’animation : entre la nostalgie du dessin et le désir de la danse », dans Corps, Langage, Technologie, Montréal, Le 400 coups cinéma, 2006, p. 44. ↩

- Pierre Hébert, « Le cinéma d’animation : entre la nostalgie du dessin et le désir de la danse », dans Corps, Langage, Technologie, p. 45. ↩

- Pierre Hébert, « Le cinéma d’animation : entre la nostalgie du dessin et le désir de la danse », dans Corps, Langage, Technologie, p. 50. ↩

- Pierre Hébert, «LIEUX ET MONUMENTS» OU L’ALTÉRATION DE LA DURÉE », publié par l’auteur sous forme d’un fascicule à l’occasion de la présentation de l’installation vidéo Berlin – Le passage du temps, 2014, [url=https://pierrehebert.com/fr/publications-fr/textes/lieux-et-monuments-ou-lalteration-de-la-duree/]https://pierrehebert.com/fr/publications-fr/textes/lieux-et-monuments-ou-lalteration-de-la-duree/[/url] (consulté le 19 septembre 2018). ↩

- Laura U. Marks, “Radical Gestures of Unfolding in Films by Mohamed Soueid and The Otolith Group”, in Gestures of Seeing in Film, Video and Drawing, Asbjørn Grønstad, Henrik Gustafsson, Øyvind Vågnes (dir.), p. 69. ↩

- Ibid, p. 70. ↩