Porosités

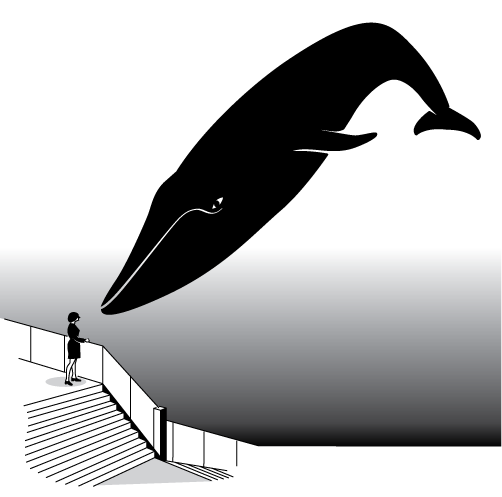

Les premiers jours de juin 2020 ont été le théâtre d’une étrange visite à Montréal. Une jeune baleine à bosse a remonté le fleuve St-Laurent, dépassant de 400 km l’estuaire du Saguenay qui aurait dû être sa destination. Arrivée à Montréal, elle a passé quelques jours à y effectuer des sauts spectaculaires avec en toile de fond l’emblématique pont Jacques-Cartier. Les jours suivants, elle ne sautait plus, mais elle était toujours là, nageant contre le courant, très fort à cet endroit du fleuve, juste devant le Quai de l’Horloge où se relayait une foule pensive, étonnement silencieuse, partagée entre la joie de voir une baleine et l’appréhension de la pressentir condamnée. Cette inquiétude s’est d’ailleurs avérée lorsque, au bout de quelques jours, la baleine ayant disparu, on l’a retrouvé morte, échouée à Varenne, sans doute après avoir été heurtée par un navire. Beaucoup parmi les observateurs du cétacé se sont demandé ce que signifiait cette visite. La Baleine avait-elle quelque chose à nous dire sur cette fausse fin du monde ? Était-elle porteuse d’un message de Gaïa ? Fallait-il voir autre chose qu’une coïncidence entre sa course obstinément stationnaire et le confinement que nous imposait le virus ? Si tout un chacun se gardait bien de sauter aux conclusions tant que l’événement était en cours, c’est lors de son triste épilogue que la fièvre interprétative s’est emparée du commentaire et que le mot fut enfin lâché. Ce n’était plus à la mort d’une baleine égarée que nous venions d’assister, mais à une allégorie. Et comme souvent quand on accorde pareil statut à un événement ou à une situation empruntés au réel, il est difficile de savoir précisément ce que l’allégorie allégorise. On pressent que la signification se presse au portillon, mais la signification de quoi exactement ? Une allégorie de l’an 2020 et de ses désordres politico-climatiques ? L’allégorie de notre incapacité à partager le monde avec la multitude des non-humains ? Ou celle de l’inconsolable désarroi qui en résulte ? L’objet de ce texte n’est pas d’apporter une réponse à ces questions qui, de toute façon, n’en appellent pas vraiment, le propre de l’allégorie étant de signifier — certes à outrance — mais de façon floue. Elle opère dans une zone poreuse où se brouille la distinction entre le réel et ce qu’on en pense, et comme toute zone poreuse, elle autorise de ce fait d’innombrables circulations. L’objet de ce texte est de proposer une brève réflexion sur cette circulation du sens ; notre infatigable besoin de projeter des significations sur le réel, mais surtout la manière dont ces significations, une fois libérées dans le réel, y circulent et interfèrent avec lui.

Il était une fois un premier ministre français (Manuel Valls) qui, dans un débordement d’enthousiasme identitaire, s’exclama à propos du symbole de la République française : « Marianne a le sein nu parce qu’elle nourrit le peuple ! Elle n’est pas voilée, parce qu’elle est libre ! » Ce à quoi une historienne (Mathilde Larrère) lui répondit, par Twitter, qu’il ne fallait pas voir en Marianne une femme réelle, mais une allégorie, c’est-à-dire la représentation d’une idée abstraite — la République — sous la forme d’une figure humaine. Vue sous cet angle, la nudité de ses seins était un code artistique et ne pouvait pas être interprétée comme les attributs d’une femme libérée. Elle rappelait toutefois que ce n’était pas la première fois que la poitrine de la République faisait l’objet d’une bataille. Depuis la Révolution et tout au long du XIXe siècle, deux visions politiques s’y sont affrontées : les conservateurs préférant une République sagement assise, coiffée d’une couronne et la poitrine couverte ; les radicaux la préférant debout, comme emportée par l’urgence et la nécessité de son combat, le glaive à la main, coiffée d’un bonnet phrygien et la poitrine dénudée. Le premier ministre n’avait donc pas tout à fait tort quand il essayait de tirer le symbole à lui — du moins s’inscrivait-il dans une longue tradition — mais l’historienne enfonçait néanmoins le clou en ajoutant une autre raison pour laquelle il avait mal choisi son image pour incarner la liberté des femmes d’aller et venir dans la tenue de leur choix (entendre : sans voile islamique). Au XIXe siècle, libérale ou conservatrice, en aucun cas la République n’aurait pu être représentée « en cheveux », c’est-à-dire tête nue, car l’œil de l’époque n’aurait alors pas manqué d’y voir une prostituée…

La démonstration est savoureuse et je partage sans réserve l’agacement de l’historienne devant la démagogie oublieuse du premier ministre, mais je ne suis pas sûr que la ligne de démarcation qu’elle trace entre représentation allégorique et représentation réaliste n’ait jamais été si étanche qu’elle le soutient. Un corps a beau représenter une idée, c’est quand même bien un corps que l’on voit. Ainsi, comme le premier ministre — mais pour d’autres raisons —, je demeure interdit devant cet attelage insensé : des idées qui sont des corps, des corps qui sont des idées. L’opération est étrange à mes yeux qui consiste à incarner des idées, à les représenter sous forme de personnes, à les prétendre humaines. La frontière est d’autant plus poreuse qu’elle est devenue extrêmement difficile à voir. Comme dirait Wittgenstein, la révolution moderne a « nettoyé » notre regard au point que devant le même tableau, devant la même statue, nous ne voyons plus ce que nos aïeux voyaient. Une faille est apparue dans le continuum sensible, et si nous pouvons encore avoir un accès intellectuel aux anciennes raisons esthétiques, nous ne pouvons plus les éprouver ni les ressentir. Pour autant, les allégories anciennes n’ont pas disparu. On ne les comprend plus — comme on ne comprend plus le grec ou le latin —, mais elles continuent de peupler l’inconscient de nos représentations. Elles en sont le substrat, la lointaine étymologie, comme les corps imberbes d’Adam et Ève peints par Cranach apparaissant en filigrane derrière la carte de visite que les ingénieurs de la Nasa avaient vissée en 1977 sur la sonde Voyager I, au cas où.

Une autre femme aux seins nus, La Liberté guidant le peuple (le tableau de Delacroix), occupe une place de choix au panthéon de nos représentations collectives. Elle est devenue un poncif à la source duquel viennent puiser des lignées d’épigones depuis presque 200 ans. Or, parmi toutes les qualités qui lui valent ses gallons de cliché universel, le mélange des genres est précisément l’argument clé, l’outil de la sidération, l’arme fatale de Delacroix. La femme au drapeau, cette géante qui prend la tête de l’émeute en compagnie du petit Gavroche, et qui s’est installée de manière si prégnante dans l’imaginaire de l’art en général et celui de la gauche en particulier, n’est pas une vraie femme. Pas plus que celles d’aujourd’hui, les Parisiennes du XIXe siècle n’allaient seins nus dans les rues. La représentation n’est pas réaliste, c’est une allégorie, elle aussi. Mais Delacroix joue avec le code, il le pousse dans ses retranchements en représentant cette allégorie prenant part de façon littérale à une émeute qui est représentée elle de manière très réaliste (bien qu’un brin théâtralisée). C’est cette bizarrerie qui fait la force du tableau : mêler une présence allégorique, la liberté faite femme, au cortège de têtes des émeutiers anonymes, à l’infâme black bloc. Bien sûr, cette situation ne se peut pas. Mais le peintre s’autorise pourtant de la porosité trouble qui caractérise le seuil entre le réel et ses significations, ce va-et-vient entre la figuration et la montée en abstraction de son interprétation. En dehors de notre imagination, c’est une scène impossible. Mais en dedans, elle est souveraine.

La fresque dite des Effets du bon et du mauvais gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti (1339) offre un bon exemple de cette porosité. On sait, ou du moins on le pense, que les personnages qui composent la procession du « groupe des neuf » réfèrent à des personnages réels, c’est-à-dire qu’on pouvait les reconnaitre (à l’époque). On pouvait dire leur nom en les désignant. Leurs traits sont singuliers, et l’on ressent toujours à les regarder que des êtres de chair et d’os leur ont servi de modèle. Or, ces personnages ont beau être tous différents, c’est-à-dire singuliers dans leur représentation, ils n’en sont pas moins tous exactement de la même taille. La ligne du sommet de leurs coiffes est une ligne parfaitement droite, comme tracée au cordeau. Comme le dit Patrick Boucheron à qui j’emprunte cet exemple : une fois qu’on l’a vu, on ne voit plus que ça (2013). L’allégorie de l’Égalité, devant laquelle passe cette procession, tient un rabot sur ses genoux : ils ont été rabotés par l’égalité.

Lorenzetti concilie dans un même système pictural deux ordres figuratifs distincts : le monde des représentations réalistes et celui des significations allégoriques. Il crée un point de contact, ouvre une intersection entre l’affect et l’intellect, et ces deux mondes hétérogènes se mêlent alors en quelque chose qui ne se peut ailleurs qu’en pensée, une image mentale, une image qui parle. Je pense que cette porosité entre les régimes de signification est précisément ce qui nous rend la peinture si précieuse. Elle est le lieu d’une impureté fondamentale, une scène où se rejoue picturalement la manière dont fonctionne notre entrelacs psychique : le monde abstrait des signes côtoie celui très concret de la chair, le sens ne rend plus seulement de compte à la raison, mais à toute l’expérience sensible.

Dans L’Affaire du chien des Baskerville, Pierre Bayard observe que « le langage ne permet pas de faire la séparation entre les êtres réels et les personnages imaginaires » (2008, p.117), c’est-à-dire qu’il est le même pour parler des personnes qui nous entourent et des personnages qui peuplent le monde de la fiction. « J’ai rendez-vous avec Catherine à 18 h » et « Babar habite à Celesteville » sont deux énoncés tout à fait justes du point de vue de la langue, même si le premier renvoie à une situation réelle et le second à un monde imaginaire. Là où les choses se compliquent, et là où elles deviennent vraiment intéressantes, c’est que le langage autorise également ce que Bayard appelle des propositions mixtes, c’est-à-dire des énoncés dans lesquels le réel et le fictif cohabitent. Il donne pour exemple la proposition : « Freud a analysé Gravida », dans laquelle un personnage fictif (Gravida) circule dans notre monde (du moins celui de Freud). Il montre également qu’à l’inverse, « Sherlock Holmes marche dans Baker Street » est une proposition dans laquelle une rue réelle devient le décor d’une fiction. Par ailleurs, même dans la tradition sérieuse et classique du raisonnement logique, des figures mythologiques ou des histoires inventées sont convoquées pour prouver des thèses sur le monde réel. Œdipe donne son nom à un fameux complexe et Madame Bovary est citée chaque fois qu’il s’agit de dénoncer le fait de prendre un peu trop au sérieux les choses écrites dans les livres, sans que l’on prenne pour autant la peine de rappeler qu’elle-même n’est qu’une figure de papier. Bayard postule que cette indifférenciation, pour problématique qu’elle soit, ne peut être combattue, et qu’il convient plutôt d’en accepter les conséquences. Si le langage ne permet pas de rendre la frontière étanche entre les univers fictifs et non fictifs, autant s’accommoder de cette porosité et réfléchir à la qualité particulière des êtres de fiction. Car Bayard n’est pas seulement théoricien, il est également psychanalyste. Ce qui l’intéresse, c’est la manière dont la littérature modèle notre vie psychique. S’il prête une agentivité dans le réel aux êtres de fiction, ce n’est pas tant pour les imaginer s’asseoir à notre table, mais parce que notre vie psychique se situe précisément dans cette zone intermédiaire où se brouillent les mondes réels et fictifs.

Un glissement du même ordre a lieu dans le tableau de Vermeer connu comme L’atelier (1666). Un peintre — sans doute Vermeer lui-même — est en train de peindre une femme. Celle-ci porte une couronne de laurier sur la tête, et tient une trompette à la main, deux attributs qui l’identifient à Clio, l’allégorie de l’Histoire. Mais celle-ci n’est pour ainsi dire pas encore l’allégorie de l’Histoire. Pour le moment, elle est une femme vêtue des attributs de l’allégorie de l’Histoire, en train de se faire peindre. Mais en disant qu’elle est en train de se faire peindre, on oublie que c’est déjà une femme peinte que nous avons sous les yeux, déjà une peinture que nous regardons. En représentant une vraie femme, dans un décor on ne peut plus familier (pour l’époque), déguisée en personnification allégorique pour les besoins de la pose, Vermeer invite à une méditation sur cet espace intermédiaire où la peinture abolit la distinction entre une femme réelle et une femme qui représente une idée. Ou du moins se permet-il de ne pas distinguer entre les deux, de la même façon que le langage pour Bayard ne permet pas de faire de différence entre une proposition réelle et une proposition fictive. En substance, il n’y a pas de différence physique entre une allégorie (une idée représentée sous la forme d’une femme) et la représentation d’une femme réelle. Or, dans l’espace de la peinture, les personnes réelles, les passants et les passantes de la vraie vie, côtoient des représentations allégoriques et garantissent ainsi une sorte de continuité entre notre monde et celui des idées.

Ces figures sont les envoyées du réel en ambassade au pays des signes, dans le but de garantir une bonne relation entre eux et nous. Mais cette diplomatie ne va pas sans risque, et la signification est une maladie contagieuse, de sorte que les personnes réelles — ainsi que les baleines égarées dans le St-Laurent — se retrouvent souvent à signifier (plus ou moins) malgré elles. Le mode d’existence intermédiaire des allégories autorise toutes sortes de circulations entre le monde réel et celui des idées. Parmi toutes ces porosités, celle qui m’intéresse le plus n’est pas tant notre capacité à voir des allégories partout, c’est-à-dire à rendre signifiante n’importe quelle situation de la vie quotidienne, mais quand des allégories pensées comme telles, avec souvent toute la lourdeur que cela implique, échappent au contrôle de leur créateur et s’en vont par les chemins. Elles quittent le domaine du symbolique et de la signification, et s’autorisent de leur existence de chair et d’os pour faire retour avec fracas dans le monde physique des choses. J’aime par-dessus tout le moment où, telles King Kong ou Godzilla, elles se confrontent au rejet et à l’incompréhension du public.

Parlant de désastre, et du va-et-vient des allégories entre l’art et la vie, Pierre Bayard a raconté dans un autre livre (2016) comment le naufrage du Titanic avait été raconté avec précision, de sa collision avec l’Iceberg à son évacuation calamiteuse, en 1898, soit 14 ans avant le vrai naufrage, dans un roman de Morgan Robertson, Futility, or the Wreck of the Titan. À propos de cette extraordinaire coïncidence, Bayard parle de prémonition littéraire. Quoi qu’il en soit, le naufrage est un bon exemple d’événement singulier qui se voit souvent affublé d’une lecture allégorique. La métaphore du naufrage, déjà très payante dans le langage courant (« la vieillesse est un naufrage »), se trouve élevée au niveau allégorique dès qu’un tel désastre survient. Parmi ceux-là, celui du Titanic est sans doute le plus fameux qui allégorise tantôt l’hubris du progrès, tantôt l’âpreté de la lutte des classes ou encore le courage de l’orchestre (que ferait-on sans les artistes ?) Dès qu’il s’agit de parler d’un échec, on montre le Titanic qui coule. Surtout si c’est l’échec d’un grand projet.

À ce titre l’histoire du Costa Concordia (un nom qui donne le ton) est tout de même incroyable. C’est sur ce paquebot de croisière que Jean-Luc Godard a tourné Film Socialisme en 2009, utilisant le luxe du navire et l’absurdité de sa navigation oisive comme une sorte d’allégorie de l’Europe à la dérive. À moins que ce ne soit celle de la mort du cinéma. Ou du socialisme. On ne sait pas très bien. Et bien, ce paquebot, dans la vraie vie, trois ans plus tard, le 13 janvier 2012, il a coulé pour de vrai, au large de l’île de Giglio. Lors de son procès, le capitaine du bâtiment justifia ses manœuvres calamiteuses en affirmant avoir frôlé la côte pour « faire la révérence » aux habitants de l’île dont il était parent. L’argument ne lui a pas évité la prison, son pilotage imprudent ayant tout de même couté la vie à 32 personnes, lui-même ayant fui — semble-t-il — dès la première chaloupe mise à l’eau. Si j’avais été son avocat, je lui aurais conseillé de plaider la malédiction. Son bateau, envouté depuis le tournage, ne répondait plus comme avant aux commandes. Il semblait soumis à une force beaucoup plus grande, comme emporté par un courant titanesque : la force de la signification. Le scénario du film déployait envers et contre lui sa tragique logique allégorique. Comme ces sorcières dont il faut taire le nom si l’on veut éviter qu’elles apparaissent, on ne convoque pas la figure du naufrage sur un bateau sans l’exposer à un véritable sinistre. Pas sûr que l’argument lui aurait évité la prison. Mais Jean-Luc Godard, à la barre des témoins, avec sa voix d’outre-tombe et ses imprécations de pythie exténuée, ça aurait quand même eu une certaine allure.

Juin 2020

Toutes les illustrations sont de l’auteur.

Une partie de ce texte est un extrait d’un livre à paraitre.

Bibliographie :

Boucheron, P. (2013). Conjurer la peur : Essai sur la force politique des images. Paris : Seuil.

Bayard, P. (2008). L’affaire du chien des Baskerville. Paris : Minuit.

Bayard, P. (2016). Le Titanic fera naufrage. Paris : Minuit.