Marilyn chez les autres

*Cet article a fait l’objet d’une première publication, dans une version très légèrement différente, dans la revue TransversALL, n° 2, « Archive(s) et création(s) », 2019. Merci aux responsables de la revue de m’avoir permis de le republier ici. 1

Nous pouvons maintenant dégager un des traits fondamentaux du culte des stars. Fétichistes, mentales, mystiques, l’appropriation, l’assimilation et la dévoration sont des modes divers d’identification

S’il est un être humain qui a été vu, revu, repris, caricaturé, rêvé, réinventé dans la vaste histoire des images et plus précisément dans celle des images en mouvement, c’est bien Marilyn Monroe. Hormis peut-être Jésus de Nazareth ou Ernesto Che Guevara, en effet, il n’est guère de personnalités qui soient parvenues, avec ou sans leur consentement, à un tel degré d’incandescence ou de saturation iconographique. Pour le formuler de façon un peu plus prosaïque, on pourrait dire que les représentations post mortem de l’actrice Norma Jean Baker (1926-1962), mieux connue sous le nom de Marilyn Monroe, dépassent allègrement le nombre des rôles qu’elle a effectivement interprétés au long de sa courte et fulgurante carrière, soit trente-trois longs métrages tournés entre 1947 et 1962, dont six où elle ne fut pas créditée au générique, et un qui n’a jamais été achevé.

Marilyn Monroe est ce qu’il est banalement convenu d’appeler une « icône du XXe siècle ». Un siècle dont il est tout aussi banal de rappeler que les personnages médiatiques, au premier rang desquels les stars de cinéma, y ont fait figure d’idoles autant que d’icônes, comme autant de contrepoids matérialistes et un peu dérisoires au sentiment de la perte du Sacré. Un siècle au cours duquel les églises se vident, mais où les magasins se remplissent et où pullulent les représentations, comme celles du visage et du corps de Marilyn Monroe, au cinéma bien sûr, mais également sur les cimaises des musées (Andy Warhol, passim), sur des affiches, des T-shirts, des tasses à café, des porte-clés, des tapis de souris, des bougies, des boîtes de gâteaux, des crayons, des serviettes de bain.

L’image de Marilyn Monroe figure donc, et particulièrement depuis son décès tragique, sur toutes sortes d’objets de consommation courante. Mais elle est aussi devenue, depuis une vingtaine d’années, très en vogue au-delà du cercle de la culture populaire. Les quarantième et cinquantième anniversaires de sa mort, en 2003 et 2013, ont en effet fourni l’occasion de multiplier les hommages et d’entamer, puis d’entériner, ce que l’on peut qualifier de procès en révision. Qu’il s’agisse en effet de romans 2 , d’expositions 3 , de la publication de ses écrits intimes 4 ou encore d’ouvrages photographiques, d’articles de presse, de films documentaires 5 ou de biopics 6 , c’est en gros une seule et même idée qui prévaut désormais, réitérée jusqu’à la caricature : nous serions passés, des années durant, à côté de la « véritable » Marilyn Monroe, qu’il faudrait donc réhabiliter d’urgence, pour faire apparaître derrière la Dumb Blonde et le Sex Symbol, non seulement une grande actrice (ce qu’elle était, sans aucun doute), mais presque un génie méconnu, en publiant par exemple la moindre de ses lettres ou de ses poèmes, fort touchants par ailleurs.

Si l’on s’astreint néanmoins à observer tout ensemble l’actrice, la jeune femme et le phénomène médiatique avec un petit peu plus de distance, et un petit peu moins de pathos, il apparaît peut-être simplement que Marilyn Monroe n’était pas un génie littéraire, mais une jeune femme très sensible qui avait beaucoup de mal à accepter l’idée d’être annexée, de son vivant, au registre des images. Or ce fut bien, et paradoxalement, sa plus éclatante réussite : Marilyn Monroe a d’abord été cela, une image, elle-même extrêmement sensible à ce que la caméra – et par extension le regard, tous les regards – pouvait simultanément capturer et projeter sur cette surface infiniment inscriptible. C’est ce qu’avait très bien perçu Norman Mailer dans un beau roman antérieur à la grande foire de la réhabilitation générale, intitulé Mémoires imaginaires de Marilyn 7 , paru en 1980 et faisant suite (ce n’est pas fortuit) au Chant du bourreau, pour lequel il obtint le prix Pulitzer et qui, déjà, travaillait sur la mythographie de l’Amérique.

Il importe donc peut-être d’examiner avec attention de quelle manière les images de Marilyn Monroe ont pu faire l’objet de réappropriations diverses, dans le champ même du cinéma, qui l’a révélée. De voir, en d’autres termes, comment cette image à la fois caricaturale et plurielle s’est constituée, de la fin des années 1950 à nos jours, en un motif iconographique qui s’est progressivement enrichi des hypothèses formulées par ces propositions cinématographiques, comme autant de formes variées du regard posées sur lui. Il s’agirait, ainsi, de considérer le « motif Marilyn » comme un ensemble iconique et archivistique singulier, dont on supposera d’emblée qu’il figure tout à la fois l’emblème d’une époque – pour le dire vite, l’optimisme de l’après-guerre – et son revers inquiet, et qu’il constitue également un réservoir d’imaginaire qui sera exploité tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, à travers des stratégies narratives et figuratives extrêmement diverses. Ce motif, il est d’abord frappant de noter qu’on le trouve aussi bien chez des cinéastes parfaitement mainstream que farouchement underground, et dans l’œuvre de documentaristes comme de réalisateurs de fictions. Néanmoins, comme il ne sera pas possible de faire droit à toutes les comparutions post mortem de Marilyn Monroe au cinéma, on se limitera délibérément ici à des films qui la convoquent explicitement en tant qu’image, plutôt qu’en tant que personnage – même si, on le verra, la distinction n’est pas toujours simple à faire, et en premier lieu parce que les films la brouillent eux-mêmes plus ou moins délibérément. Pour le dire autrement, on s’intéressera ici à des entreprises de réappropriation critique de l’iconographie de Marilyn Monroe. Ce qui permettra non seulement d’exclure les cas (nombreux) où il s’agit de mettre en scène une actrice jouant le rôle d’une autre, Norma Jean Baker ; mais aussi, par extension, de se focaliser davantage sur des stratégies de reprise figurales du personnage-Marilyn, consistant plutôt à élaborer des représentations fondées sur d’autres, qui leur sont antérieures. Ce faisant, on tentera pour conclure de soulever quelques questions touchant au statut très particulier de cet ensemble d’images dont on a postulé, un peu plus haut, le caractère archivistique : ce qui impliquera de s’interroger, même brièvement, d’une part sur ce que serait une archive 8 issue de la fiction, et d’autre part sur la possibilité même de penser la dimension archivistique de la fiction.

Qu’il s’agisse en tout cas pour ces cinéastes de faire de l’actrice le support d’une critique des images dont elle aura été pourtant l’une des plus célèbres victimes ; ou bien, à l’instar du roman de Norman Mailer, de redonner une voix à celle qui entre toutes en fut privée, emprisonnée qu’elle était dans sa propre iconicité, c’est bien toujours d’une sorte d’enfer de la représentation que traitent ces films, dont on se proposera de parcourir rapidement les différents cercles. Ceux-ci ne sont pas, comme chez Dante, au nombre de neuf, mais on en a distingué cinq au moins, auxquels on peut rattacher chaque fois un ou plusieurs films, sans prétention aucune à l’exhaustivité – ni à l’intérieur des cercles, ni dans leur dénombrement.

Premier cercle : la reconnaissance

Le mode le plus évident, le plus immédiat de réappropriation de l’image de Marilyn Monroe, prend l’allure d’un jeu avec la capacité du spectateur à reconnaître l’icône, c’est-à-dire, d’abord, à l’identifier. Reste à comprendre cependant à quoi on l’identifie. Dans son film Teaching the Alphabet 9 (2007), le cinéaste allemand Volker Schreiner fait se succéder tour à tour, pour chaque lettre de l’alphabet, une série de plans tirés de films divers de l’histoire du cinéma et faisant apparaître lesdites lettres. Néanmoins, à la lettre M, le cinéaste convoque un plan de Marilyn Monroe sans qu’un M apparaisse explicitement dans le plan, contrairement à ceux qui le précèdent et le suivent, pourtant tirés de films célèbres tels que M le Maudit (Fritz Lang, 1931) ou Le Crime était presque parfait (Dial M for Murder, Alfred Hitchcock, 1954). Les règles du jeu établies par Schreiner sont encore un peu plus complexes, puisque, outre d’autres personnages célèbres renvoyant par synecdoque à certaines lettres de l’alphabet – Brigitte Bardot pour le B, King Kong pour le K, Lassie pour le L –, le cinéaste recourt aussi à un autre type de métonymie, associé cette fois au contenu du plan convoqué. Par exemple, un très gros plan d’un personnage féminin se passant du rouge sur les lèvres renverra, pour le spectateur, au terme anglais lips – lèvres –, et par conséquent à la lettre L. Il n’est pas impossible d’ailleurs que ce mode de structuration du film ait été inspiré à Schreiner par le travail de Hollis Frampton pour son film Zorn’s Lemma, réalisé en 1970. Quoi qu’il en soit, ce jeu avec le spectateur ne consiste pas seulement ici à susciter le plaisir de la reconnaissance, mais il tend surtout à l’identification de l’actrice avec une lettre dont elle figure l’emblème, sans pourtant la représenter. Marilyn est ici identifiée par synecdoque à la lettre M, pour laquelle elle vaut, à laquelle elle renvoie et avec laquelle, en un sens, elle se confond.

Deuxième cercle : l’évocation (in absentia)

Comment évoquer la présence de Marilyn, à défaut de pouvoir – ou de vouloir – la montrer ? C’est la question soulevée notamment par deux vidéastes, Dominique Gonzalez-Foerster et Philippe Parreno, à travers des œuvres qui font le choix de laisser l’image de l’actrice hors champ pour mieux la convoquer par le son, mais plus encore, pour laisser à l’imaginaire des spectateurs le soin de la reconstruire à leur idée ou selon leurs possibilités.

Réalisé en 2003, Atomic Park a été tourné par Dominique Gonzalez-Foerster dans le désert de White Sands, au Nouveau-Mexique, non loin de Trinity Site où eut lieu en juillet 1945 l’explosion d’une bombe atomique expérimentale déclenchée par l’armée américaine, quelques semaines avant le bombardement de la ville de Nagasaki. Ce film de huit minutes tourné en 35mm 10 montre la déambulation d’une poignée de touristes désœuvrés au milieu du désert, les enfants jouant dans les dunes de sable d’un blanc aveuglant tandis que les parents se reposent à l’ombre d’auvents disposés là par quelque office gouvernemental. Si la bande-son fait d’abord la part belle aux bruits du vent dans ce lieu qui appelle surtout le silence, c’est pour mieux convoquer, en un second temps, la voix au bord du gouffre de Marilyn Monroe dans le monologue de la fin des Désaxés (The Misfits, John Huston, 1961). Dans cette séquence restée célèbre à juste titre, la jeune femme hurle en plein désert sur les trois hommes qui l’accompagnent, parce qu’ils s’apprêtent à tuer des chevaux sauvages dont ils savent que la vente ne leur rapportera presque rien, parce qu’ils n’ont rien appris à faire d’autre, dans un monde qui les a désormais pris de vitesse. Une mémoire cinéphilique est ici sollicitée, mais elle sert moins à indiquer la ressemblance du décor, sa vacuité ou sa blancheur défigurante, qu’à signaler par collision temporelle que, chacune à sa façon et dans son temps propre, la bande-image et la bande-son figurent comme manifestes de la fin d’un monde.

Atomic Park (Dominique Gonzalez-Foerster, 2003)

Neuf ans plus tard, Philippe Parreno réalise Marilyn 11 , autre évocation in absentia de l’actrice, fondée cette fois sur son caractère fantomal et sa propension à la reproductibilité technique. Comme l’explique le communiqué de presse de la Fondation Beyeler en Suisse, où le film fut d’abord exposé, Marilyn :

« […] est le portrait d’un fantôme. Il fait apparaître Marilyn Monroe au cours d’une séance fantasmagorique dans une suite de l’hôtel Waldorf Astoria de New York où elle a vécu dans les années 1950. […] Le film reproduit la présence de Marilyn Monroe au moyen de trois algorithmes : la caméra devient ses yeux, un ordinateur reconstruit la prosodie de sa voix, un robot recrée son écriture. La morte est réincarnée dans une image qui est en réalité un automate, quelque chose qui ressemble à un être humain, quelque chose de quasi humain. […] À l’entrée du musée, chaque visiteur reçoit un DVD […]. Ces versions sont différentes de celles des films de l’exposition, tout comme un souvenir peut s’éloigner de la réalité. Lorsque le DVD a été visionné, les films s’effacent d’eux-mêmes 12 »

Comme le souligne l’artiste, Marilyn prend au pied de la lettre l’idée que « l’image peut aussi tuer son sujet 13 », dont le film n’a dès lors plus rien d’autre à montrer qu’une série de traces, qu’elles soient d’ordre mémoriel ou mécanique. En l’absence d’images représentant effectivement l’actrice, chaque visiteur de l’exposition est ainsi invité à convoquer ses souvenirs, forcément subjectifs et lacunaires, à partir de sa propre iconographie mentale en quelque sorte. Dans le même temps, les algorithmes mis au point par Philippe Parreno pour l’élaboration du film se voient assigner la tâche de restituer à Marilyn Monroe un semblant de présence, par la recréation ex nihilo d’un point de vue, d’une voix et d’une écriture censés lui appartenir, mais dont le caractère imparfait, désincarné et, au fond, illusoire, ne ressort que plus violemment. Ces ersatz d’existence échouent bien sûr à restituer les puissants effets d’incarnation attachés à l’iconographie de Marilyn, et le spectateur se trouve au bout du compte coincé entre les incomplétudes d’une mémoire parcellaire (la sienne) et la nécessaire insatisfaction ressentie face à une évocation audiovisuelle strictement et littéralement automatisée. Trop fluctuante, la mémoire humaine ne conserve de l’actrice que le flou d’une image sans contours définis. Trop sélective, la reconstruction algorithmique crée une image dont la précision même empêche d’exprimer l’humanité. Il y a bien, dans chacun des cas, existence d’une image qui évoque Marilyn ou y renvoie, mais aucune ne parvient à restituer ce que produit l’expérience de l’image en tant que telle.

Troisième cercle : la falsification

À rebours des stratégies de reconnaissance et d’évocation sonore, qui reposent à différents niveaux sur le postulat d’un effet de présence de l’actrice, plusieurs longs métrages de fiction se sont consacrés à travailler sur l’hypothèse que mettre en scène Marilyn Monroe après sa mort consiste toujours, peu ou prou, à envisager le film comme une fabrique de la ressemblance, que celle-ci d’ailleurs soit assumée, fortuite, ou simplement lointaine. Entreprise risquée, tant est forte la prégnance du modèle « original » dans l’imaginaire collectif. Entreprise fatalement décevante aussi, à moins que l’on n’assume cette inanité pour en faire le point de départ d’une réflexion plus générale sur le cinéma comme art de la ressemblance contrariée, et sur les vertiges de la fiction. Deux films ont ainsi exploité cette idée de façon particulièrement saisissante, produisant chacun des formes d’archive dont l’intérêt majeur est d’être simultanément, mais distinctement, fictionnelles (c’est-à-dire issues de la fiction) et fictives (c’est-à-dire produisant de la fiction).

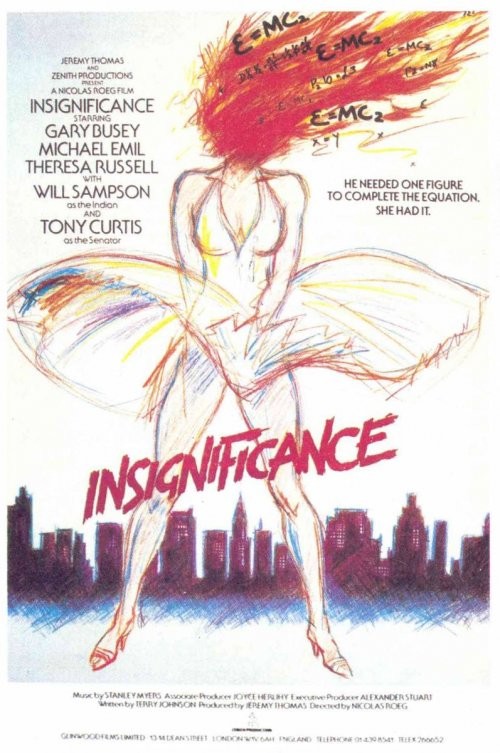

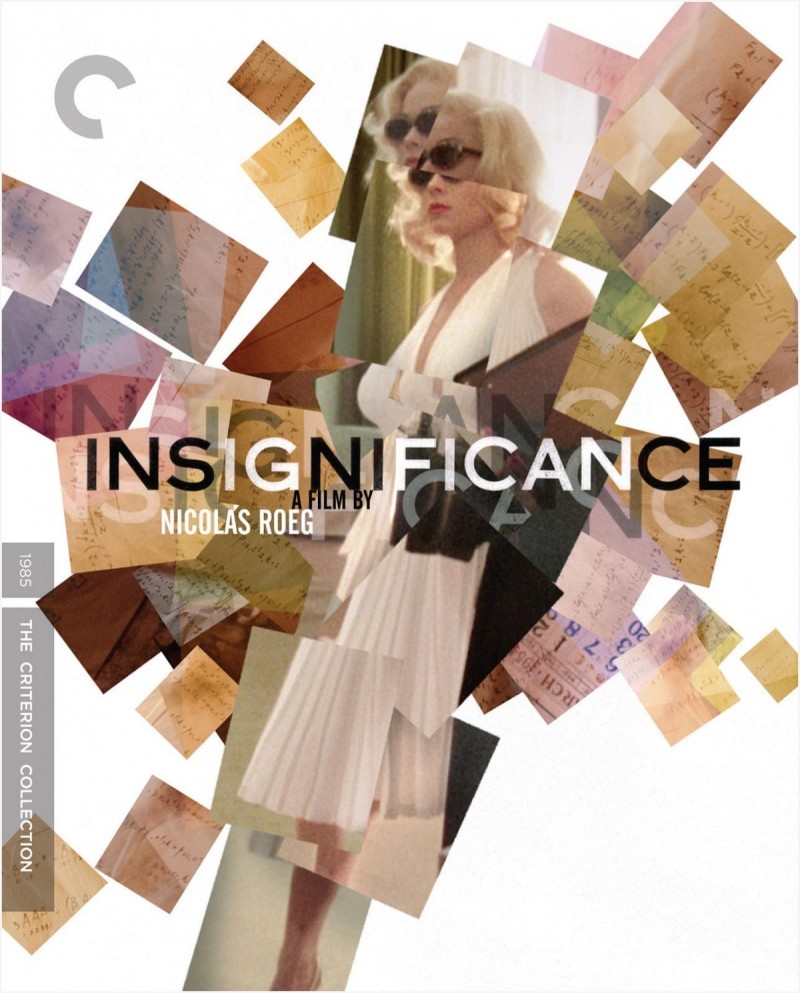

Réalisé en 1985 par Nicolas Roeg 14 , Une Nuit de réflexion (Insignificance) met en scène la rencontre imaginaire, aussi improbable que stimulante, de Marilyn Monroe avec Albert Einstein, une nuit de l’année 1954, dans une chambre d’hôtel à New York 15 . Si l’intrigue importe peu pour notre propos, il reste intéressant de constater que le cinéaste y procède à un travail de typage des acteurs, qu’il affuble des attributs physiques les plus repérables de personnages dont on dira moins, au fond, qu’ils sont incarnés que symbolisés 16 . Le type d’archive produit par le film de Nicolas Roeg est ainsi hautement paradoxal, puisque, travaillant l’écart entre des personnalités réelles et leur réduction à des traits iconiques massivement véhiculés par les médias, Une Nuit de réflexion réduit ses personnages à leur dimension abstraite, graphique et stylisée, figurines disposées sur une aire de jeu dont la mise en scène invente et organise les va-et-vient (et les invente, même, pour les organiser). Tout l’argument du film se réduit ainsi à l’intuition inaugurale d’un « Et si ? », que le récit déplie le temps d’un long métrage. Ce faisant, il invente le document fictif d’un événement peu plausible, mais pas totalement improbable, dans la mesure où Einstein ne mourra que l’année suivante (en 1955) et vivait à l’époque à Princeton dans le New Jersey ; et que Marilyn Monroe séjournait alors à New York. Un bref regard sur les affiches ayant servi de support à la distribution du film ou à son édition postérieure en DVD permet d’ailleurs de faire l’hypothèse que Nicolas Roeg – ou, à défaut, ses exégètes – était lui-même tout à fait conscient de la nature paradoxale de cette rencontre que son film, en un sens, documente autant qu’il l’invente. Sur l’une de ces affiches, le visage de l’actrice est remplacé par une traînée de flammes à l’intérieur de laquelle on peut lire la formule mathématique qui emblématise la figure d’Einstein, le célèbre E=MC2. Sur une autre, on peut voir une Marilyn au corps éclaté en une série d’images-fragments, cristal dans lequel se réfléchissent les facettes d’une actrice dont les milliers de représentations ont toujours échoué – et c’est là le point nodal de sa fortune iconographique – à rendre le tempérament véritable. Ces deux affiches puisent leur source, sur deux registres ou dans deux directions différentes, dans la séquence finale du film, au cours de laquelle la chambre d’hôtel est volatilisée par une explosion que l’on peut rapporter à celle de la bombe atomique, dont on a parfois voulu croire que les théories d’Einstein avaient rendu possible la mise en œuvre. Au cours de ce long passage donné à voir majoritairement au ralenti, les deux protagonistes brûlent, mais de façon très singulière. Ils n’y figurent pas tant, en effet, à l’état de futurs cadavres, c’est-à-dire comme des personnages incarnés en voie de dissolution, mais plutôt comme des figurines de papier, effigies en deux dimensions dont un traitement visuel particulier désigne sans ambiguïté la nature. Ainsi ce n’est pas le corps de Marilyn Monroe qui brûle dans cette chambre d’hôtel fictive, mais d’emblée la fiction de ce corps, un être d’image dont le cinéaste avait explicitement dénoncé la nature au début de la séquence, ce qui lui permettra in fine de faire revenir l’Actrice et le Professeur, en un dernier plan invalidant le ravage de la chambre, comme s’il ne s’était rien passé. Car au fond, et c’est la leçon de ce film, rien ne peut vraiment détruire une image.

Insignificance (Nicolas Roeg, 1985)

Le travail pratiqué par Harmony Korine sur la figure de Marilyn pour Mister Lonely (2007) est très différent, et relèverait plutôt d’un usage anachronique de l’archive. Dans ce film, un jeune homme qui gagne sa vie en faisant des imitations de Michael Jackson dans les rues de Paris fait la rencontre d’un sosie de Marilyn Monroe. Celle-ci l’invite rapidement en Écosse, pour rejoindre une communauté d’individus ayant dédié leur vie à la célébration par imitation de personnages célèbres (Charlie Chaplin, Shirley Temple, James Dean, mais aussi Abraham Lincoln, entre autres). Outre la référence géographique probable au village magique de Brigadoon dans le film homonyme de Vincente Minnelli (1954), la situation de cette communauté sert d’abord à établir un cadre qui permette la rencontre de personnages invariablement identifiés à l’apparence de celles et ceux qu’ils incarnent au quotidien. Ce n’est qu’en un second temps qu’apparaîtront des fêlures sur les masques qu’ils se sont choisis, et que la problématique réelle du film se désignera pour ce qu’elle est : non celle de l’imitation, mais du travestissement, qui rend douloureux l’écart entre personne et personnage dès lors qu’il n’est plus question de jouer ce dernier, mais de l’être, à plein temps et au détriment de soi. À la différence du film de Nicolas Roeg, qui demandait implicitement au spectateur d’accepter la réalité de la rencontre paradoxale, mais pas totalement improbable de Marilyn Monroe et Albert Einstein, celui de Korine use du travestissement pour autoriser des rencontres parfaitement anachroniques, sur un mode quasiment burlesque qui transpose dans la fiction la « légende urbaine » d’une île où vivraient en secret des célébrités lassées de leur commerce avec le Monde 17 . Ainsi Marilyn Monroe n’y figure plus un inaccessible objet du désir, mais une mère et une épouse, aimante et simple, n’était son accoutrement identique à celui de Sept ans de réflexion et Une Nuit de réflexion.

Mister Lonely (Harmony Korine, 2007)

Quatrième cercle : l’Élégie

C’est une des modalités les plus fréquentes de la réappropriation iconographique de Marilyn Monroe. Parmi bien des exemples possibles 18 , on retiendra en particulier un film réalisé très peu de temps après le décès de l’actrice, qui lui rend hommage tout en l’inscrivant sur le fond d’une critique des images où elle figure comme une victime sacrificielle.

L’histoire est aujourd’hui bien connue : à l’été 1962, Gastone Ferranti, producteur d’actualités cinématographiques, contacte Pier Paolo Pasolini pour lui confier la réalisation d’un film de montage avec pour consigne de réfléchir à l’état du monde contemporain. Le résultat de ce travail entamé quelques semaines plus tard aura pour titre La Rage (La Rabbia), et effraiera son commanditaire à tel point qu’il commandera une deuxième partie (ou plutôt une « contre-version ») à Giovanni Guareschi, écrivain et scénariste de la série des Don Camillo, notoirement proche de la Droite réactionnaire italienne. Au cœur de ce très beau film qu’est La Rage, Pasolini a consacré un assez long passage 19 à Marilyn Monroe, en forme d’élégie funèbre. Le plus étonnant n’est pas tant qu’il s’intéresse à cette actrice en laquelle il aurait pu choisir de ne voir qu’une émanation standardisée du cinéma hollywoodien, mais plutôt qu’il la considère comme un symptôme, le plus tragique et le plus saillant, de cette économie du visible à laquelle il s’attaquera avec une virulence ininterrompue jusqu’à la fin de sa vie. Georges Didi-Huberman, qui a publié récemment un essai consacré au film de Pasolini, désigne d’une formule saisissante ce qui lui semble préoccuper le cinéaste. Pour lui, Pasolini « s’émeut sans doute qu’une artiste aussi rayonnante se soit donné la mort. Mais il refuse d’en faire une allégorie abstraite (une affaire de concept), encore moins un mélodrame à l’américaine (une affaire de sentiments privés), cherchant plus profondément du côté de ce qui serait une anthropologie politique de la beauté dans le monde contemporain 20 ». D’une toute autre façon que chez Harmony Korine, c’est là aussi la dimension anachronique de Marilyn qui retient le cinéaste, lequel met en avant dans le commentaire sa position inconfortable, insupportable peut-être, entre le « monde antique » et le « monde futur » 21 . Rappelant les élégies majeures d’Hölderlin et d’Heidegger sur la disparition de la Beauté et sa nécessité dans les « temps de détresse 22 », le splendide texte de Pasolini guide, plus qu’il n’accompagne, des photographies filmées au banc-titre de l’actrice à différentes époques de sa vie, afin de souligner comment sa beauté, d’abord portée avec humilité, devint progressivement portée par obéissance. Le cinéaste accompagne ce commentaire de recadrages qui soulignent l’accent mis, dans le texte, sur « les petits seins » ou « le petit ventre » de Marilyn. Loin d’être obscènes, ces mouvements de caméra traduisent au contraire la volonté souveraine d’un regard qui n’entend pas laisser le dernier mot aux images. Si ces dernières, originellement, avaient pour fonction de dénuder Marilyn (symboliquement, si ce n’est littéralement), le regard de Pasolini, lui, la vêt, la pare, au même titre que le texte, d’une dignité que le cinéma, in extremis, reconquiert pour elle 23 .

La rabbia (Pier Paolo Pasolini, 1963)

Interlude entre deux cercles

Le cinéaste italien Paolo Gioli a réalisé deux films dans lesquels l’iconographie de Marilyn Monroe intervient à des degrés divers. Dans Piccolo Film Decomposto 24 (1986), le cinéaste a ré-animé, image par image, un large ensemble de production visuelles que l’on pourra qualifier, sans trop entrer dans les détails, de tendues entre la fixité et le mouvement. Ce sont d’abord et pour l’essentiel des séries d’images tirées de la culture visuelle de la seconde moitié du XIXe siècle (Étienne-Jules Marey, Eadweard Muybridge, Joseph Plateau, Guillaume Duchenne de Boulogne…), mais Gioli s’intéresse aussi à des sérigraphies d’Andy Warhol, notamment celle connue sous le nom de Diptyque Marilyn (1962), réalisée après la mort de l’actrice, dont il filme une à une les cinquante images tirées d’une photographie publicitaire pour Niagara (Henry Hathaway, 1953). Ce faisant, et par le biais d’une alternance rapide entre des images en positif et en négatif 25 , Gioli fait apparaître ce qui ne pouvait se voir à ce point dans la répartition spatiale originelle des cinquante images : le visage de l’actrice, lourdement fardé, aux traits accentués par son maquillage et l’outrance des tons choisis par Warhol, figure ici comme un crâne, un masque mortuaire aux orbites enfoncées.

Plus décisif encore est le travail accompli par Gioli dans Filmarilyn, en 1992 26 . Ce film entièrement consacré à l’actrice est basé sur un livre de photographies prises par Bert Stern un soir de juin 1962, quelques semaines avant la mort de Marilyn Monroe, qui reproduit en partie les planches-contact à partir desquelles a travaillé le photographe 27 . L’aspect le plus intéressant du film est qu’il consiste en une tentative délibérée – bien que clairement illusoire – de ré-animer Marilyn, c’est-à-dire de lui redonner vie, de façon explicitement frankensteinienne, non seulement à partir d’un point éloigné de sa mort (trente ans plus tard) mais surtout, à partir d’une méthode qui entend réinsuffler à la jeune femme, par le biais du cinéma, une vie qui a déserté les photographies inanimées. Comme pour les formes visuelles de Piccolo film decomposto, c’est ici, à travers le choix des planches-contact, la question de l’intervalle, de l’entre-deux, qui fascine le cinéaste. En travaillant entre photographie et cinéma comme entre l’inanimé et le mouvant, Gioli s’octroie la possibilité d’un hommage singulier, mais profondément déceptif, puisque la réanimation par la caméra ne peut qu’aboutir à un constat d’échec. Le corps de Marilyn « bouge » en effet, mais rien ne persiste de sa grâce. En revanche, Filmarilyn reste une belle méditation sur les puissances et les impuissances du cinéma, ainsi qu’un document sur la manière dont un cinéaste parvient à « penser à travers un corps 28 ». Si le cinéma échoue fatalement à rendre la vie aux morts, l’entreprise de Gioli n’est pas totalement un échec puisqu’il y réussit tout de même à « saisir les enjeux constitutifs d’un corps que l’Histoire a encombré d’hypothèses et de suppositions et, sans chercher une vérité absolue, le laisser se mouvoir dans la reconstitution d’un moment du passé 29 . ». En cassant l’unité et l’harmonie du corps (par de nombreux recadrages, gros plans, mouvements réalisés au banc-titre, etc.), il s’agit tout aussi bien pour Gioli d’échafauder un « récit » parcellaire consistant, non plus à narrer avec des archives, mais à exposer, à chercher l’énigme de ce corps sans pouvoir – ni, sans doute, vouloir – la résoudre.

Filmarilyn (Paolo Gioli, 1992)

Cinquième cercle : l’enfer des images

Si j’ai choisi d’évoquer les deux films de Paolo Gioli sans les inscrire clairement dans l’un de ces cercles qui me permettent de baliser les réappropriations de l’iconographie de Marilyn Monroe, c’est qu’à l’instar de La Rage ils manifestent la confiance de leur auteur dans la capacité du cinéma à racheter, en un sens, les usages du dispositif dévoyés par l’industrie ou, pour le dire plus crûment : la capacité de l’art du cinéma à rédimer l’exploitation des corps par l’industrie des images. Mais par ailleurs, et à un autre niveau, Piccolo film decomposto et Filmarilyn disent aussi l’inanité d’une telle entreprise lorsque c’est une puissance de mort qui se manifeste au cœur de ces mêmes images. Un cinéaste a tout particulièrement tenté de regarder en face cette puissance à l’œuvre, et de la contrecarrer, et son film est le constat terrible que rien de Marilyn ne pouvait plus y être sauvé.

En 1973, Bruce Conner réalise Marilyn Times Five 30 . Le film reprend des images issues de The Apple Knockers and the Coke Bottle, une bande anonyme tournée semble-t-il autour de 1950 31 . On y voit Arlene Hunter, une jeune actrice et playmate, se caresser à l’aide de différents objets, pomme ou bouteille de Coca-Cola, sous l’œil d’une caméra intrusive et voyeuse filmant en plongée son corps quasiment nu. La ressemblance de l’actrice avec Marilyn Monroe est confondante (et voulue, bien sûr, par celui ou ceux qui l’ont mise en scène), à tel point que l’on crût longtemps qu’il s’agissait effectivement d’un nudie tournée lorsque Marilyn était jeune, avant de connaître le succès à Hollywood. Mais ce petit film sordide ne doit pas seulement son caractère obscène au point de vue qu’il adopte – et que l’on retrouve peu ou prou dans l’immense majorité de la production pornographique. Il l’est aussi par la dimension de falsification et d’imposture dont il se soutient. C’est de cet enfer-là que repart donc Bruce Conner, vingt-trois ans après le tournage de The Apple Knockers and the Coke Bottle et dix ans après la mort de celle qui en fut, avec Arlene Hunter, l’autre victime.

Marilyn Times Five commence par un long plan noir, sur lequel débute une chanson à la fois mélancolique et ironique, interprétée par Marilyn Monroe dans Certains l’aiment chaud, intitulée I’m Through with Love. La chanson sera répétée cinq fois, autant dire ad nauseam, tandis que s’enchaînent les images d’Arlene Hunter qui, selon la très juste formule de Jacques Aumont, n’en finit pas de mourir sous nos yeux 32 . De mourir, c’est à dire aussi de se défaire, en tant que femme mais également en tant qu’image, comme Conner invite à le comprendre en intervenant sur le matériau original par le recours à plusieurs générations de contretypes 33 , destinées à « durcir » progressivement l’image, qui devient de plus en plus granuleuse et contrastée. Marilyn Times Five, au-delà de la réflexion qu’il engage sur la ressemblance, la duplication et l’exploitation par et à travers les images, est aussi un film sur la dimension mortifère et voyeuriste du regard ; mais que dit-il, au fond, des archives filmiques, et de leurs usages ? Bruce Conner semble n’avoir en aucun cas cherché à sublimer son matériau de départ, et l’apparente distance qu’il instaure avec lui a d’emblée valeur de jugement : c’est la double misère de l’actrice (Arlene Hunter/Marilyn Monroe) qu’il expose dans son film, et pour ce faire, il n’a besoin de recourir qu’à de légères interventions – le travail de contretypage y est assez discret –, presque à une présentation brute d’un film qui fonctionne, à la rigueur, comme un Ready-made. À Scott MacDonald qui lui demandait s’il s’agissait de Marilyn Monroe dans Marilyn Times Five, Conner répondit ainsi :

Eh bien, je comprends que ça puisse ne pas être elle. Je dis en général aux gens qui me posent cette question que, bien qu’il puisse s’agir ou non de Marilyn Monroe dans le film que j’ai utilisé, désormais c’est elle. Une part de ce dont traite ce film est la question des rôles que les gens endossent et jouent, et je pense que ça fonctionne dans les deux cas. C’est son image et c’est sa persona 34 .

À travers ces stratégies de reprise et de réappropriation, Marilyn Monroe figure en substance une forme d’image-cristal, au sens général défini par Gilles Deleuze d’une circulation permanente entre ce qui relève de l’actuel et du virtuel 35 . On a bien du mal, en effet, à parler des images de Marilyn, au pluriel, et la tentation est grande d’évoquer plutôt une image diffractée, répétée, variée infiniment, à l’instar de son traitement figuratif dans le film de Nicolas Roeg évoqué précédemment. La question que cette image nous adresse est ainsi la suivante : inlassablement reprise, infiniment variée, que dit-elle de notre présent, et plus précisément, que dit-elle de nos manières d’articuler ce présent à une pensée des archives filmiques ? Utiliser ainsi des images de fiction (et elles le sont toutes, même dans le cas des films de Paolo Gioli ou Bruce Conner, en tant qu’elles figurent l’invention du triste personnage-Marilyn), c’est recourir et utiliser à titre d’archives des images qui n’ont pas été pensées comme telles, et dont la fonction originelle n’est pas de documenter un lieu, un temps, une personne ou un événement, mais de les imaginer, en prenant plus ou moins de libertés avec le réel dont ils émanent. Parler d’une archive issue de la fiction représente, d’un certain point de vue, un oxymore. Mais d’un certain point de vue seulement, car la trajectoire que j’ai esquissée ici à grands traits manifeste le paradoxe d’un usage des images passées dont j’ai tenté de dire plus haut la double nature, fictionnelle et fictive : issues de la fiction et productrices de fiction. L’intérêt de ces films réside donc peut-être moins dans leur travail de détournement vis-à-vis du statut initialement fictionnel de ces images que dans leur capacité à restaurer, de la plus belle façon qui soit, l’honneur perdu de Norma Jean Baker : exposer, diffracter ces images en de multiples « fictions secondes » pour atteindre au centre du cristal, là où toutes les images se confondent en une, où les films de fiction deviennent matériaux documentaires, documents sur les usages de l’image, et où l’icône ne travaille plus comme monument, mais comme document 36 . Et ainsi, peut-être, offrir à l’actrice ce qu’elle se désespérait qu’on fit d’elle, ou plutôt, avec elle : pas une marchandise, ni un « produit culturel », mais une œuvre. Le travail du cinéma consisterait alors, ici, à prendre à bras-le-corps la nature toujours profondément fictionnelle des apparitions de Marilyn Monroe, et à extraire de ces fictions d’autres fictions travaillant sur les séries d’opérations sémantiques que sont la reconnaissance, l’évocation, la falsification, l’élégie ou l’emblème, entre autres. Au centre du faisceau formé par la rencontre de ces opérations qui sont autant de formes du regard, apparaîtrait alors une image qui aurait quelque chance de désigner l’actrice derrière ses personnages, et l’être au-delà de l’icône. Car c’est bien là ce qui fait à la fois la fortune et la tragédie de Marilyn : ce n’est qu’en comprenant ce qu’elle fut dans le régime des images que l’on peut espérer saisir ce qui, en elle, échappait au registre de l’iconicité.

Bibliographie

Aumont Jacques, Matière d’images, redux, Paris, La Différence, coll. « Les Essais », 2009.

Didi-Huberman Georges, Sentir le grisou, Paris, Minuit, coll. « Fables du temps », 2014.

Gioli Paolo, Selon mon œil de verre. Écrits sur le cinéma, Paris, Paris Expérimental, coll. « Les Cahiers de Paris Expérimental », 2003.

Habert Marie, Les Rapports du corps et de l’image dans trois films de Paolo Gioli, mémoire de Master en Études cinématographiques, Université Rennes 2, 2010.

Heidegger Martin, « Pourquoi des poètes ? », Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1962, p. 323-385.

MacDonald Scott, A Critical Cinema: Interviews with Independent Filmmakers, Berkeley, University of California Press, 1988.

Mailer Norman, Mémoires imaginaires de Marilyn (1980), trad. Jean Rosenthal, Paris, Robert Laffont, 1982.

Morin Edgar, Les Stars (1957), Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1972.

Pasolini Pier Paolo, « Marilyn », Jordi Balló (dir.), Pasolini Roma, Paris, Skira Flammarion/Cinémathèque française, 2013, p. 111-112.

Pelletier Louis, « Hidden in Plain Sight: Castle Compilations and Nudie Films as Lost Intertexts for Bruce Conner’s A Movie and Marilyn Times Five », Found Footage Magazine, n° 5, mars 2019, p. 52-63.

Soulez Juliette, « À la Fondation Beyeler, Philippe Parreno revisite Marilyn Monroe et le fantôme du Waldorf Astoria », blouinartinfo.com, 17 août 2012. URL : [->http://fr.blouinartinfo.com/news/story/819813/a-la-fondation-beyeler-philippe-parreno-revisite-marilyn], dernière consultation le 10 décembre 2014.

Stern Bert et Gottlieb Annie, Marilyn Monroe: The Complete Last Sitting, Munich, Schirmer Art Books, 1992.

Notes

- URL : [->https://transversall.hypotheses.org/546]. ↩

- Blonde de Joyce Carol Oates, 2000 ; Marilyn, dernières séances de Michel Schneider, 2006. ↩

- Galerie de l’Instant, Paris, 2010 et 2012 ; Taglialatella Gallery, Paris, 2012 ; Spielzeug Welten Museum, Bâle, 2013, entre autres. Cette dernière exposition était symptomatiquement intitulée « Marilyn privée : l’être humain derrière le concept Monroe ». ↩

- Marilyn Monroe, Fragments : poèmes, écrits intimes, lettres, Paris, Seuil, 2010. ↩

- Marilyn, dernières séances (Patrick Jeudy, 2008), adapté de l’ouvrage éponyme de Michel Schneider. ↩

- Parmi les plus récents : My Week with Marilyn (Simon Curtis, 2011), Blonde (mini-série TV, 2001), Norma Jean & Marilyn (Tim Fywell, 1996, téléfilm). ↩

- Mailer avait déjà publié, en 1974, un ouvrage intitulé Marilyn : une biographie, Paris, Stock/Albin Michel, 1974. ↩

- Contrairement au pluriel qui met l’accent sur la singularité et la matérialité du document verbal, textuel ou iconique, l’emploi du terme « archive » au singulier renvoie ici à l’acception désormais canonique proposée par Michel Foucault dans « Sur l’archéologie des sciences. Réponse au Cercle d’épistémologie », Cahiers pour l’analyse, n° 9, « Généalogie des savoirs », été 1968, p. 9-40 : « Par archive, j’entends d’abord la masse des choses dites dans une culture, conservées, valorisées, réutilisées, répétées et transformées. Bref toute cette masse verbale [ou iconique] qui a été fabriquée par les hommes, investie dans leurs techniques et leurs institutions, et qui est tissée avec leur existence et leur histoire. Cette masse de choses dites, je l’envisage non pas du côté de la langue, du système linguistique qu’elles mettent en œuvre, mais du côté des opérations qui lui donnent naissance. […] C’est, en un mot, […] l’analyse des conditions historiques qui rendent compte de ce qu’on dit ou de ce qu’on rejette, ou de ce qu’on transforme dans la masse des choses dites ». ↩

- Teaching the Alphabet est visible sur internet à l’adresse : [->http://www.exquise.org/video.php?id=4098], dernière consultation le 24 octobre 2019. ↩

- Le film est visible à l’adresse : [->https://www.youtube.com/watch?v=c7QeAi4R1ZA], dernière consultation le 24 octobre 2019. ↩

- Un bref extrait est visible à l’adresse : [->https://www.youtube.com/watch?v=kCV2dh34rz4], dernière consultation le 24 octobre 2019. ↩

- Communiqué de presse de la Fondation Beyeler. Le lien n’est plus actif à l’heure actuelle. ↩

- Philippe Parreno, cité par Juliette Soulez, « À la Fondation Beyeler, Philippe Parreno revisite Marilyn Monroe et le fantôme du Waldorf Astoria », blouinartinfo.com, 17 août 2012, [->http://fr.blouinartinfo.com/news/story/819813/a-la-fondation-beyeler-philippe-parreno-revisite-marilyn], dernière consultation le 24 octobre 2019. ↩

- Roeg avait déjà médité, neuf ans plus tôt, sur les possibilités offertes par la mise en scène d’une icône médiatique en confiant à David Bowie le rôle-titre de L’Homme qui venait d’ailleurs (The Man Who Fell to Earth, 1976). ↩

- Deux autres personnages dans ce film renvoient respectivement au sénateur Joseph McCarthy et au joueur de base-ball Joe DiMaggio, mais ils y jouent un rôle plus satellitaire. Par ailleurs, ces quatre personnages sont dénommés de la façon suivante : le Professeur, l’Actrice, le Sénateur et le Joueur de balle. Aucun d’entre eux n’est donc clairement désigné, mais tous sont néanmoins aisément reconnaissables. Notons enfin, pour accentuer le vertige, que le Sénateur est interprété par Tony Curtis, qui avait partagé l’affiche avec Marilyn Monroe dans Certains l’aiment chaud (Some Like it Hot) de Billy Wilder en 1959. ↩

- L’actrice porte ainsi la célèbre robe ivoire en crêpe plissé de Sept ans de réflexion (The Seven Year Itch, Billy Wilder, 1955). ↩

- Ce fantasme collectif a été repris sous une forme parodique, typiquement postmoderne, dans une publicité pour une marque de bière : [->http://www.programme-tv.net/news/buzz/50397-elvis-kurt-cobain-bruce-lee-marylin-pub-biere/], dernière consultation le 24 octobre 2019. ↩

- Par exemple, et pour ne pas le passer complètement sous silence sans pouvoir l’aborder en détails, mentionnons le court métrage de Stan Vanderbeek Breathdeath (1963), [->http://www.openculture.com/breathdeath_by_stan_vanderbeek_196], dernière consultation le 29 octobre 2019. ↩

- Cinq minutes, sur les cinquante que compte le film au total. ↩

- Georges Didi-Huberman, Sentir le grisou, Paris, Minuit, coll. « Fables du temps », 2014, p. 60. ↩

- Commentaire off de La Rage (38mn à 42mn pour le passage consacré à Marilyn Monroe), et Ibid. ↩

- Voir Martin Heidegger, « Pourquoi des poètes ? », Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1962, p. 323-385. ↩

- Le texte est retranscrit, sous le titre « Marilyn », dans Jordi Balló (dir.), Pasolini Roma, Paris, Skira Flammarion/Cinémathèque française, 2013, p. 111-112. Sur la beauté humble puis obéissante de Marilyn Monroe, voir Georges Didi-Huberman, op. cit., p. 64-65. ↩

- Le film est visible à l’adresse [->https://www.youtube.com/watch?v=iFDmnRo8Xss], dernière consultation le 29 octobre 2019. ↩

- Piccolo film decomposto est entièrement réalisé en noir et blanc, et Gioli évoque lui-même l’idée d’un « usage incessant de négatifs persécuteurs de positifs et inversement ». Paolo Gioli, « Le film comme encre sensible », Selon mon œil de verre. Écrits sur le cinéma, Paris, Paris Expérimental, coll. « Les Cahiers de Paris Expérimental », 2003, p. 4 (je souligne). ↩

- Le film est visible à l’adresse : [->http://vimeo.com/34080507], dernière consultation le 29 octobre 2019. ↩

- Bert Stern et Annie Gottlieb, Marilyn Monroe: The Complete Last Sitting, Munich, Schirmer Art Books, 1992. ↩

- Marie Habert, « Les rapports du corps et de l’image dans trois films de Paolo Gioli », mémoire de Master en études cinématographiques, Université Rennes 2, 2010, p. 10. ↩

- Ibid., p. 11. ↩

- Le film est visible à l’adresse : [->https://vk.com/video39940904_162940364], dernière consultation le 29 ocotbre 2019. ↩

- Sur la genèse de Marilyn Times Five et le lien de Bruce Conner à ses sources filmiques, voir l’excellent article de Louis Pelletier, « Hidden in Plain Sight: Castle Compilations and Nudie Films as Lost Intertexts for Bruce Conner’s A Movie and Marilyn Times Five », Found Footage Magazine, n° 5, mars 2019, p. 52-63. ↩

- Jacques Aumont parle plus précisément, à propos de The Apple Knockers and the Coke Bottle, d’un « petit film misérable où elle meurt de nudité sous nos yeux. » Jacques Aumont, « Fantômes matériels (sur les films de Bruce Conner) », Matière d’images, redux, Paris, La Différence, coll. « Les Essais », 2009, p. 307. ↩

- Un contretype est un élément négatif noir et blanc établi à partir d’une copie film positive. ↩

- Scott MacDonald, A Critical Cinema: Interviews with Independent Filmmakers, Berkeley, University of California Press, 1988, p. 253 (ma traduction). À l’époque où l’entretien a été réalisé (août 1981), il n’avait pas encore été clairement établi que c’était Arlene Hunter qui jouait dans The Apple Knockers and the Coke Bottle. ↩

- Voir Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’Image-Temps, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1985, chapitre IV. ↩

- Pour reprendre la distinction établie par Michel Foucault dans L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. Pour un approfondissement de ces notions dans le cadre du cinéma de remploi, voir Christa Blümlinger, Cinéma de seconde main : esthétique du remploi dans l’art du film et des nouveaux médias, Paris, Klincksieck, coll. « Collection d’esthétique », 2013, p. 179-199 notamment. ↩