L’INSCRIPTION D’AUSCHWITZ SUR LES IMAGES D’ARCHIVES

Le travail critique du montage dans Bilder der Welt und Inschrift des Krieges

« Pour savoir il faut s’imaginer 1 . »

« Voir une image, cela peut-il nous aider à mieux savoir notre histoire 2 ? »

Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (Images du monde et inscription de la guerre, 1988) est le film-manifeste du cinéaste et vidéaste allemand d’origine tchèque Harun Farocki, né à la toute fin de la guerre en 1944 et mort récemment, en juillet 2014. Dans ce film, Farocki propose un riche travail de montage d’images autour de la question de la visibilité et de la lisibilité des documents d’archive (des images des camps nazis entre autres), en s’intéressant plus spécifiquement à l’idée de la reconnaissance de ces images — entre perceptible et imperceptible. Il est, dans toute son œuvre, une activité symptomatique de ce rapport à l’image non seulement comme mode de connaissance, mais avant tout comme mode de pensée : plutôt que de supposer son matériau transparent, comme l’évoque Philippe Despoix, il brouille « les catégories du documentaire traditionnel [en s’attachant] à interroger ‘l’épaisseur’ médiale qui en constitue la condition d’existence 3 . » La prise en compte du médium passe ici par une série d’opérations où le montage d’images joue une fonction critique. Et c’est par ce montage critique, analytique, voire expérimental, où Farocki recueille, décrypte, recoupe, juxtapose, en essayant d’ouvrir le sens des images et sans jamais viser un savoir absolu, que l’investigation procède. D’après lui, en effet, « [i]l faut être aussi méfiant envers les images qu’envers les mots. […] Ma voie, c’est d’aller à la recherche d’un sens enseveli, de déblayer les décombres qui obstruent les images 4 . » C’est dans cette optique que j’envisagerai le traitement du montage dans ce film.

Tourné en 16mm, Bilder der Welt und Inschrift des Krieges est un film-essai composé d’images d’archives, d’images militaires et de simulation, de documents industriels, de dessins, de photographies trouvées, etc. Les premières images du film montrent un canal expérimental du Laboratoire de Hanovre, où une machine gouverne l’eau, reproduit grandeur nature le mouvement des vagues contre la côte. Déjà, l’idée de la machine se pose, pour devenir une sorte de fil conducteur qui va orienter l’enchaînement des images ; puis à travers elle d’autres images, où s’imbriquent par exemple des photographies de cathédrales. En 1858, pour prendre les mesures des édifices dans le but de créer un fond d’archives de monuments en cas de destruction, l’architecte (et inventeur de la photogrammétrie) Albrecht Meydenbauer décide — après avoir faillit perdre sa vie suspendu à la fenêtre d’une cathédrale 5 — de travailler à partir de photogrammes, car « [u]n danger majeur émane de la réalité et de l’objectivité des choses, il est dangereux de s’en remettre physiquement à l’objet sur le terrain — plus sûr de faire une photographie que l’on exploitera plus tard à sa table de travail 6 . »

À ces images fixes de la cathédrale de Wetzlar se lient (parmi d’autres qui parfois reviennent en boucle) l’image animée d’une femme dont on est en train de maquiller l’œil, celle d’artistes dessinant un nu, puis des photos (prises en 1960 par le soldat Marc Garanger dans le but d’établir des cartes d’identité) de femmes algériennes dénudées de leur voile et pour la première fois photographiées. S’en suivent, les uns à la suite des autres, des dessins d’architectures, des images de bombardement, des photos de bombardiers, un plan d’aviation de Foggia à Auschwitz, etc. C’est ainsi par glissement, rapprochement, juxtaposition que Harun Farocki passe des mouvements de l’eau aux mouvements de la lumière, puis (nous le verrons) des mouvement de la lumière à l’Aufklärung, et ainsi de suite. Il va suivre les images à travers le thème de la machine, mais en les exploitant, comme Meydenbauer, à sa table de travail — « trouver les textes à sa table de montage et les montages à son bureau 7 » —, là où se recompose le lien entre l’œil et la main après que la machine ait servi de médiation et à prendre distance. Le montage (la main) sert ici, comme l’a suggéré Jean-Luc Godard, à faire voir (l’œil), en produisant par le fait même cette « forme qui pense 8 » :

c’est-à-dire / des formes qui cheminent / vers la parole / très exactement / une forme qui pense / que le cinéma soit d’abord fait / pour penser / on l’oubliera tout de suite / mais c’est une autre histoire / la flamme s’éteindra / définitivement / à Auschwitz / et cette pensée vaut bien / un fifrelin 9 .

Or cette pensée, bien au contraire, renaît là où elle s’est éteinte. Et c’est précisément ce que propose Farocki : penser de façon critique les images. Car si chaque image de Bilder der Welt und Inschrift des Krieges est bien une image du monde, ce n’est que leur mise en relation qui donne à penser et à voir en(tre) elles les empreintes de la guerre. Cette méthode, « fondée sur une pensée par image, s’applique tout autant », selon Christa Blümlinger « à l’écriture 10 » ou à ce texte lu qui accompagne les images, c’est-à-dire, donc, à la parole. N’est-ce pas d’ailleurs par le biais de cette parole, par ce commentaire en voix off, neutre, que va passer la lisibilité des matériaux ? Certes, mais cette parole n’est pas celle de Farocki lui-même, plutôt celle des images lorsqu’elles entrent en dialogue — Farocki ne les réduisant jamais, précise Georges Didi-Huberman, à ses propres formules 11 . C’est dire, enfin, que le cinéaste manipule (littéralement) les différentes images pour tenter de voir si un certain montage peut éventuellement faire sens : donner à penser, vouloir dire.

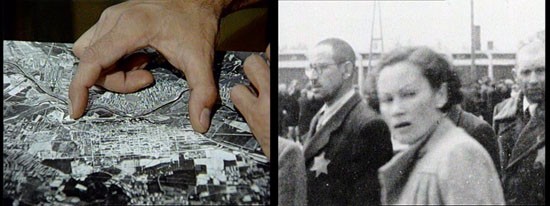

Au fil de ses manipulations, de ses mises en relation, Farocki en arrive à deux séries de photographies, séries auxquelles je m’intéresserai particulièrement dans le cadre de cet article. D’un côté, des photographies aériennes (la première datant du 4 avril 1944) prises par les avions alliés à travers un dispositif automatique dans les environs de l’usine I.G. Farben (usine d’essence et de caoutchouc) — à proximité de cette usine se trouvent, en 1944, les installations du camp de concentration d’Auschwitz-Monowitz et, juste à côté, des autres camps d’Auschwitz. De l’autre (autre série), les photographies de L’Album d’Auschwitz — aussi feuilleté dans le film —, photographies faites par les SS entre mai et juin 1944 lors de la déportation massive des juifs de Hongrie à Auschwitz-Birkenau.

S’il existe un nombre incalculable d’études réalisées à ce jour sur l’Holocauste, il y a, depuis quelques années, une série de nouvelles approches historiographiques qui se développent et qui demandent qu’on s’y attarde. Je crois bon de redire ceci, qu’au cinéma deux grandes démarches se sont d’abord succédées : celle de Nuit et brouillard d’Alain Resnais en 1956 et celle de Claude Lanzmann dans Shoah en 1985. D’un côté, le choc de la visibilité (par l’utilisation, entre autres, d’images d’archive, des images prises au moment de la libération : des corps, des empilements de cadavres), de l’autre, celui de la parole (le refus de toute image d’archive). En marge de ces deux types de pratiques, des cinéastes comme Chris Marker, Jean-Luc Godard et Harun Farocki ont fait l’expérience d’autres approches, toutes caractérisées par un traitement singulier du montage. Chez Farocki, l’important n’est pas de montrer des images chocs, mais de savoir décrypter les images par leur mise en relation. Dans un essai qui accompagne le dossier visuel composé de quelques photogrammes de son film Aufschub (Sursis, 2007) dans le numéro Travailler (Harun Farocki) de la revue Intermédialités, il écrit :

J’aimerais maintenant rappeler les images qui furent tournées après la libération de Bergen-Belsen. Un bulldozer pousse des amas de cadavres devant soi dans la fosse commune. Cela a été photographié et filmé, ces images ont été diffusées et sont encore montrées aujourd’hui. Il en va ici d’une politique de l’image. On veut apprendre quelque chose aux hommes et on écorche avec cette représentation une seconde fois les victimes 12 .

Farocki exprime ici son opposition face au cinéma de rééducation de l’après-guerre, à ces « films dans lesquels les documents sont instrumentalisés plutôt qu’analysés et où, finalement, ‘les morts deviennent […] un moyen de punition’ 13 . » Dans Bilder der Welt und Inschrift des Krieges comme dans Aufschub, bien que de manière tout à fait différente, les images sont mises en séries pour introduire une distance avec les matériaux, façon de contrer le pathos de certaines images et d’en permettre un meilleur déchiffrement : « ©’est par le biais d’une telle technique », souligne Despoix, « qu’esthétique, connaissance et ‘politique de l’image’ peuvent, chez Farocki, fusionner de manière achevée 14 . »

Revenons, pour y voir de plus près, aux séries autour desquelles Bilder der Welt und Inschrift des Krieges s’est organisé. D’abord, les photographies aériennes des camps d’Auschwitz, prises à sept mille mètres d’altitude, puis le portrait des déportés (« encore aptes » ou « devenus inaptes » au travail), archivé par les SS eux-mêmes. Ici et là, d’un côté comme de l’autre, les technologies de préservation et les technologies de destruction interagissent : « La photographie qui conserve, la bombe qui détruit, les deux se rejoignent désormais 15 . »

Si Albrecht Meydenbauer s’appliquait à saisir à distance les édifices pour produire des archives qui puisent « permettre de reconstituer et recalculer le plan de construction — dans l’éventualité d’une destruction, destruction déjà prise en compte dans les mesures de protection 16 » — l’armée, elle, s’inspire de l’idée mais procède à l’inverse : elle intègre la caméra à l’équipement même de destruction. Les avions sont munis d’appareils photographiques permettant de documenter la précision des bombes. Il n’y a donc plus de destruction sans images.

Le 4 avril 1944, lorsqu’un avion américain survole l’usine I.G. Farben — ce que personne ne remarque : ni les victimes, ni les Nazis, ni même les alliés — et que l’appareil photographique se déclenche à trente-deux reprises, personne ne comprend que sur cette pellicule vient d’être imprimée trois fois l’image des camps d’Auschwitz. Lorsque ces photographies aériennes arrivent au centre d’analyse de Medmenham en Angleterre, on étudie les constructions de l’usine. Parce que rien n’ordonne de repérer les lieux de l’extermination, personne ne les trouve. Ce n’est que trente-trois ans plus tard que deux employés de la CIA décident de ressortir ces photographies pour s’y pencher une seconde fois.

Ils y voient (et y inscrivent enfin) ce qui était jusque là tenu pour imperceptible : Tower, Registration building, Administration, Head Quarters, Fence, Execution wall, Block 11, Gas chamber. Sur ces images, on reconnaît ce sur quoi d’autres ont déjà témoigné. Sur elles cependant, leurs témoignages restent abstraits : rien d’horrifiant à sept mille mètres. Tout se maintient encore dans l’inimaginable. À travers cette première série d’images, donc, on ne perçoit que les grands traits de la macrohistoire, alors qu’on regardait ces photos « in the hope of detecting something new and unexpected — a confidence which pays tribute to the camera’s revealing faculty. 17 » Si aucun détail n’échappe à la machine, à l’appareil photographique, l’œil, lui, ne les remarque pas tous. En 1931, déjà, Walter Benjamin écrivait : « la nature qui parle à l’appareil photographique est autre que celle qui parle à l’œil — autre, avant tout en ce qu’à un espace consciemment travaillé par l’homme se substitue un espace élaboré de manière inconsciente 18 . » C’est pourquoi « Images of the World is not exactly a film about seeing […]. One does not simply see an image, it says ; its light is always shadowed by something that does not belong to the perception or intuition of the visible 19 . »

Évidemment, travailler sur la photographie implique de prendre conscience des propriétés de l’appareil, de la machine et du fait, entre autres dans l’exemple des vues aériennes, qu’elle puisse reproduire le réel sans tenir compte de la subjectivité de l’homme, alors que c’est lui qui devra, plus tard, en donner la structure. Susan Sontag raconte, dans On Photography, l’effet qu’ont eu sur elle les photographies de Bergen-Belsen et de Dachau quand elle les a vu la première fois. Pour elle, selon Didi-Huberman, dans ce « moment de voir », il y a eu « l’ouverture du savoir 20 . » Ouverture, parce que ce savoir, elle allait devoir l’enrichir par d’autres voies. C’est-à-dire qu’elle allait devoir s’expliquer — au-delà même de ces photos de Bergen-Belsen et de Dachau qu’elle avait sous les yeux — ce qu’elle voyait ; en donner la structure, mais tenter aussi de s’imaginer ce qui, peut-être, était absent de ces images. Je rappelle ceci pour mettre l’accent sur deux choses : le fait, d’abord, que chaque photographie est insuffisante — un « instant de vérité », dirait Hannah Arendt — et, d’autre part, qu’elle n’offre rien à la connaissance lorsqu’elle apparaît seule et automatiquement. Il s’agit encore une fois de passer de l’objectivité de la machine au montage de l’homme, à son œil et à sa main, pour que les images parviennent à faire sens : « L’image d’archive », explique Didi-Huberman, « n’est qu’un objet entre mes mains, un tirage photographique indéchiffrable et insignifiant tant que je n’ai pas établi la relation — imaginative et spéculative — entre ce que je vois ici et ce que je sais par ailleurs 21 . »

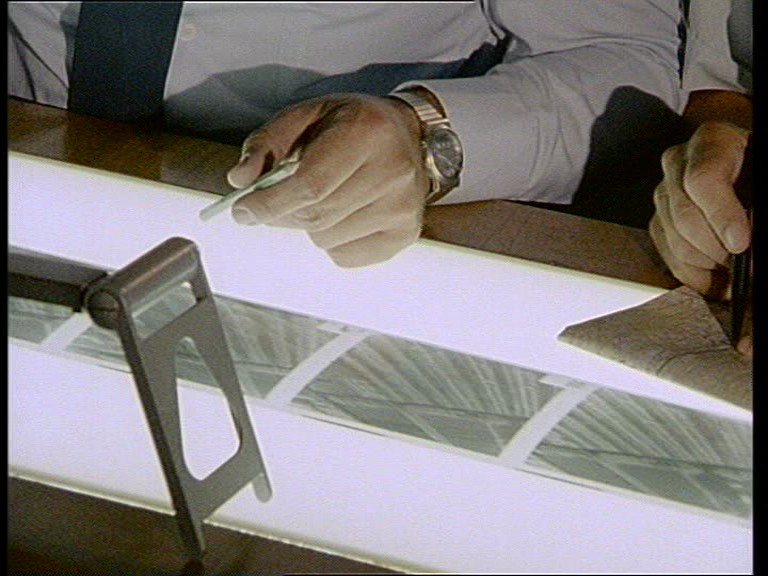

Or, dans Bilder der Welt und Inschrift des Krieges, « ce que je sais par ailleurs », c’est le visage des déportés. L’autre série d’images les montre à la sortie des trains. Ils font la queue sur les quais de Birkenau, puis ils sont triés (fig. 5).

Harun Farocki passe ici, on pourrait dire, de la macro- à la microhistoire — le montage n’est-il pas, entre autres, un jeu d’échelle. Sur les photographies aériennes, quelques mots symboliques ajoutés en 1977 renvoient aux événements de l’histoire officielle. Sur les photos de cette autre série, cependant, des regards :

Une femme vient d’arriver à Auschwitz ; l’appareil photo la saisit en mouvement.

Le photographe a installé son appareil et quand cette femme passe devant lui, il déclenche — de la même manière qu’il lui jetterait un regard dans la rue, parce qu’elle est belle.

La femme s’entend à tourner son visage, juste assez pour capter ce regard photographique et effleurer des yeux l’homme qui la regarde. C’est ainsi que, sur un boulevard, ses yeux esquiveraient un monsieur attentif pour aller se poser sur une vitrine, et par ce regard furtif, elle cherche à se transposer dans un monde où il y a des boulevards, des messiers, des vitrines, loin d’ici.

Le camp, dirigé par les SS, va la détruire et le photographe qui fixe, qui éternise sa beauté, fait partie de ces mêmes SS. 22

Bien que la photographie était formellement interdite à l’intérieur des camps, il semble que deux SS aient reçu l’ordre de documenter l’organisation des Nazis lors de la sélection des arrivants. Les hommes et les femmes « encore aptes » au travail sont ainsi photographiés en ligne quelques minutes après qu’ils soient débarqués du train. Dans L’Album d’Auschwitz, ils réapparaissent quelques pages plus loin, rasés et en habit de travail. De leur côté, les hommes et les femmes « devenus inaptes » sont également pris en photo à leur arrivée. Puis ils ne seront plus photographiés.

Si les images vues d’en haut ne suffisent pas à épuiser l’histoire des camps d’Auschwitz, celles vues d’en bas ne sont pas non plus toute la vérité — comment peut-il, ici et là, n’y avoir aucune horreur ? Mais encore, comment ces photographies peuvent-elles aider à la connaissance des événements si, même à force de les regarder et d’en faire l’inventaire du visible, on n’y trouve, par exemple, aucune trace de violence ? Peut-être est-ce une question de lumière. D’ailleurs, n’est-ce pas étrange, comme l’indique Farocki, qu’Aufklärung signifie en allemand à la fois le siècle des Lumières et la reconnaissance militaire ?

Or, le cas de ces séries photographiques est particulier, parce que leur mise en relation met l’accent, non pas sur quelque chose qui, par exemple, serait visible dans les deux séries d’images, mais sur ce qui demeure, au contraire, imperceptible, dans l’ombre, comme des zones grises ; quelque chose que la machine, l’appareil (voire même toute pensée programmée), n’aurait pas reconnu. Faute de lumière, le recours à l’image est-il alors toujours en défaut ? Sans l’œil et la main, dirait sans doute Farocki : oui, et « n’est-il pas pire qu’analphabète, le photographe qui ne sait pas lire ses propres images 23 ? » Celui qui s’y intéresse attentivement, par contre,

se sent forcé malgré lui de chercher dans une telle photo la petite étincelle de hasard, d’ici et de maintenant, grâce à laquelle le réel a pour ainsi dire brûlé un trou dans l’image ; il cherche à trouver le lieu imperceptible où, dans la qualité singulière de cette minute depuis longtemps révolue, niche aujourd’hui encore l’avenir, d’une manière si éloquente que nous pouvons le découvrir rétrospectivement 24 .

Ce trou dont parle Walter Benjamin ne serait-il pas, dans les images faites par les SS, l’absence soudaine de photographie — et par là des visages de ceux, condamnés, « devenus inaptes » au travail ? Ne serait-il pas, dans les photos prises par les alliés, la conséquence d’un brouillage, à force d’agrandissement de l’image, en voulant toujours voir de plus près ? Et cette étincelle de hasard, quant à elle, peut-elle être cette nouvelle image qui révélée, surgissant du montage — de l’ici et maintenant —, comble en un sens les trous et les incomplétudes de chaque image (tout comme de chaque source prise indépendamment) ? Ne s’agit-il pas, enfin, de faire appel à l’imagination — hors du visible et hors des possibilités de la machine — pour mieux lire et pour mieux connaître l’histoire d’Auschwitz, et même jusque dans ses zones d’ombre ?

Si la confrontation de ces images-témoignages rend compte de leur ambivalence et de leur incomplétude, ce qu’elle révèle de surcroît consiste en ceci : que quelque chose est resté dans l’ombre et n’est pas tout à fait visible dans l’image. Ce quelque chose, de l’ordre d’une image manquante sur laquelle le montage va mettre l’accent, il faudra tenter de l’entre-voir, de le voir entre les images, par l’imaginaire, car c’est bien l’entre-image qui caractérise, chez Farocki, l’éthique de la représentation. Le montage est pour lui une façon de heurter, de briser le cours de l’histoire officielle, et ce vers une meilleure lisibilité des documents et un meilleur savoir des événements. Didi-Huberman s’exprime ainsi :

©ette quasi-observation, lacunaire et fragile en elle-même, deviendra interprétation, ou « lecture » au sens de Walter Benjamin, lorsque seront convoqués tous les éléments de savoir — documents écrits, témoignages contemporains, autres sources visuelles — susceptibles d’être réunis par l’imagination historique en une sorte de montage ou de puzzle ayant valeur, pour parler avec Freud, de « construction dans l’analyse » 25 .

Enfin, ce qui m’aura importé dans cette pratique du montage est moins la question de l’association des images que celle de l’interstice entre les images, un lieu susceptible de faire lever en un éclair ce que Walter Benjamin appelle l’image authentique du passé, celle qui

ne surgit que pour s’éclipser à jamais dès l’instant suivant. [Ainsi, l]a vérité immobile qui ne fait qu’attendre le chercheur ne correspond nullement à ce concept de la vérité en matière d’histoire. Il s’appuie bien plutôt sur le vers de Dante qui dit : c’est une image unique, irremplaçable, du passé qui s’évanouit avec chaque présent qui n’a pas su se reconnaître visé par elle 26 .

Notes

- Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Paris, Minuit, 2003, p. 11. ↩

- Idem., quatrième de couverture. ↩

- Philippe Despoix, « Travail/sursis — délai sans rémission », dans Intermédialités. Travailler (Farocki), n° 11, printemps 2008, p. 89. ↩

- Christa Blümlinger cite Harun Farocki, Harun Farocki ou l’art de traiter les entre-deux, dans Id. (sous la direction de) Reconnaître et poursuivre, Théâtre Typographique, Courbevoie, 2002, p. 11. ↩

- En 1858, Meydenbauer a la mission de mesurer les dimensions de la façade de la cathédrale de Wetzlar. Cherchant à sauter de la nacelle sur laquelle il se déplace à une fenêtre de la tour, son élan faisant s’éloigner la nacelle de la façade, il est sur le point de tomber dans le vide quand il parvient enfin à se projeter à l’intérieur de la cathédrale. « ‘En redescendant, je me dis : au lieu de prendre des mesures directes, ne pourrait-on les déduire du renversement de la vue perspective fixée sur des épreuves photographiques ? Cette idée, qui permettait de mesurer les édifices sans fatigue et sans danger pour le métreur, fut à l’origine de la photogrammétrie’. » Harun Farocki cite Albrecht Meydenbauer, Images du monde et inscription de la guerre, dans Films, Théâtre Typographique, Courbevoie, 2006, p. 57. ↩

- Harun Farocki,7 Il serait temps que la réalité commence, dans Christa Blümlinger (sous la direction de) Reconnaître et poursuivre, cit., pp. 35-36. ↩

- Christa Blümlinger cite Harun Farocki, Harun Farocki ou l’art de traiter les entre-deux, idem., p. 11. ↩

- Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, Gallimard, Paris, 1998, vol. III, p. 55. ↩

- Idem., pp. 55-56. ↩

- Christa Blümlinger, Harun Farocki ou l’art de traiter les entre-deux, cit., p. 11. Georges Didi-Huberman dit d’ailleurs de Farocki qu’il « fabriqu[e] des essais en images ». Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi. L’œil de l’histoire, 2, Les éditions de minuit, Paris, 2010, p. 191. ↩

- Georges Didi-Huberman, idem., p. 175. ↩

- Harun Farocki, « Sursis — Respite — Aufshub », dans Intermédialités, cit., pp. 120-122. ↩

- Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi, cit., p. 118. Didi-Huberman cite un article de Farocki paru en 2009 dans Trafic (n° 70). ↩

- Philippe Despoix, « Travail/sursis — délai sans rémission », cit., p. 93. ↩

- Harun Farocki, Images du monde et inscription de la guerre, cit., p. 63. ↩

- Harun Farocki, Il serait temps que la réalité commence, cit., p. 39. ↩

- Siegfried Kracauer, « Photography », dans Theory of Film. The Redemption of Physical Reality, Oxford University Press, New York, 1960, p. 21. ↩

- Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », dans Œuvres II, Gallimard, Paris, 2000, p. 300. ↩

- Tom Keenan, « Light Weapons », dans Harun Farocki. Working on the Sightlines, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004, p. 203-204. ↩

- Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, cit. p. 109. ↩

- Idem., p. 142. ↩

- Harun Farocki, Images du monde et inscription de la guerre, cit., p. 68. ↩

- Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », cit., pp. 320-321. Benjamin cite, une ligne plus haut, László Moholy-Nagy : « L’analphabète de demain, a-t-on dit, ne sera pas celui qui ignore l’écriture, mais celui qui ignore la photographie. » ↩

- Idem., p. 300. ↩

- Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, cit., p. 144. ↩

- Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », dans Écrits français, Gallimard, Paris, 1991, p. 435. ↩