Le pouce, mes yeux fermés

Dehors le soleil brille. On s’enferme dans une salle sombre. Au regret des dernières chaleurs manquées de l’été se substitue vite le plaisir de l’expérimentation et des échanges animés. Comment reconstituer et transmettre de manière plus ou moins cohérente le chemin de pensée qui fut le mien entre le premier jour du séminaire et la présentation finale de nos travaux ?

La pellicule glisse entre les doigts tandis que la pointe métallique martèle la noirceur de l’émulsion. Je force frénétiquement sur l’outil et la légèreté du réceptacle contraste avec mes gestes appuyés. Un sentiment d’urgence et de rapidité d’exécution s’introduit dès le premier exercice de grattage sur pellicule 16 mm. Des projecteurs ronronnant patientent dans l’obscurité du local C-1017, attendant que nous y insérions une boucle de pellicule ballante sur laquelle nous gratterons progressivement nos premiers essais. Le modèle de la performance proposé par Pierre Hébert invite à s’exécuter rapidement, pendant quelques secondes et sur une dizaine de photogrammes seulement, avant de relâcher la pellicule pour voir le mouvement prendre vie petit à petit devant nous, avant de recommencer ce cycle d’actions saccadé. Une tension s’installe, et j’ai du mal à me soumettre à ce rythme. J’aimerais prendre plus de temps sur chaque image, m’appliquer à créer un mouvement parfait, fluide. Ce que je fais d’ailleurs, poussée par mes réflexes d’animatrice, avant de céder à nouveau à l’impératif de vitesse. Cet aspect de l’exercice, certes contre-intuitif, fascine et répond à un besoin de me libérer d’un contrôle obsessionnel du mouvement animé. La contrainte du temps pousse à aller à l’essentiel. Un contraste se fait sentir : la spontanéité qui naît de la vitesse de réalisation et de l’absence de référent spatial à l’image précédente se heurte à la résistance du médium — mon pouce se souvient encore de ses raideurs aux lendemains des nuits passées à gratter l’amorce noire. Une dynamique de force vive et de retenue se met en place. La pellicule devient un sismographe qui enregistre les mouvements du corps du graveur. Gestes souverains et irréversibles qui se déploient dans une extrême petitesse et indétermination. L’intention derrière l’acte de gravure interpelle de par son irrévérence, transgressant l’ontologie préservatrice du cinéma. Il n’y a pas de retour en arrière une fois que la pointe touche l’amorce, et nous sommes conscients de la préciosité du matériau que nous tenons entre les mains (de son prix, aussi). Pourtant, les premiers gestes posés sur l’émulsion sont violents et maladroits, destructeurs.

Ruptures et discontinuités. L’animation exacerbe la fragmentation du flux cinématographique. En effectuant un retour à la spécificité du cinéma — à savoir sa construction image par image — Pierre Hébert nous explique que le grattage sur pellicule est la technique qui renvoie le plus radicalement à cette essence cinématographique. Nous écoutons attentivement ce qu’il a à nous apprendre sur les écrits d’André Bazin et André Martin, frottement feutré des crayons sur nos feuilles, un feu de cheminée crépitant se dessine dans mes pensées. En se balançant sur sa chaise de bureau, va-et-vient hypnotisant, il nous raconte l’animation comme l’origine permanente toujours actualisée du cinéma, naissant de l’interaction entre le corps de l’animateur, la technique et son l’outil. L’animation a un rapport particulier vis-à-vis de la réalité qui met de l’avant son caractère construit. Elle attire l’attention en tant que médium de recréation du réel, et elle est consciente des politiques de construction qui lui sont propres. Je note dans un coin de mon carnet : La mise en évidence de ces mécanismes ouvre un espace de contestation fondamental.

Je masse mon pouce les yeux fermés dans un bus sur Côte-des-neiges, à 4h du matin la veille de la présentation de nos travaux, et les images que j’ai vu défiler sur l’écran de la Steenbeck toute la nuit, éclats de lumière dans le noir qui m’entoure, vibrent comme des flashs sous mes paupières. Pierre Hébert parlait bien de mémoire. Musculaire d’abord, renvoyant à la question du geste, de l’effort et du rapport au corps. La résistance de la pellicule 16 mm implique un engagement physique particulier, et cette dimension corporelle se retrouve également dans la mémoire, éclats de lumière dans le noir qui m’entoure, nécessaire à l’exécution du mouvement animé qui doit se passer de référent. Contrairement à une technique d’animation traditionnelle, il n’y a pas d’onion skin, l’image précédente n’est plus visible pour guider la suivante et aiguiller l’outil de l’animateur. Il ne reste que le souvenir de ce qui a été fait, et l’espoir que le prochain photogramme ne s’en éloigne pas trop. Mon pouce, ma main puis mon corps grattent à l’aveugle, bercés par les ronflements du projecteur.

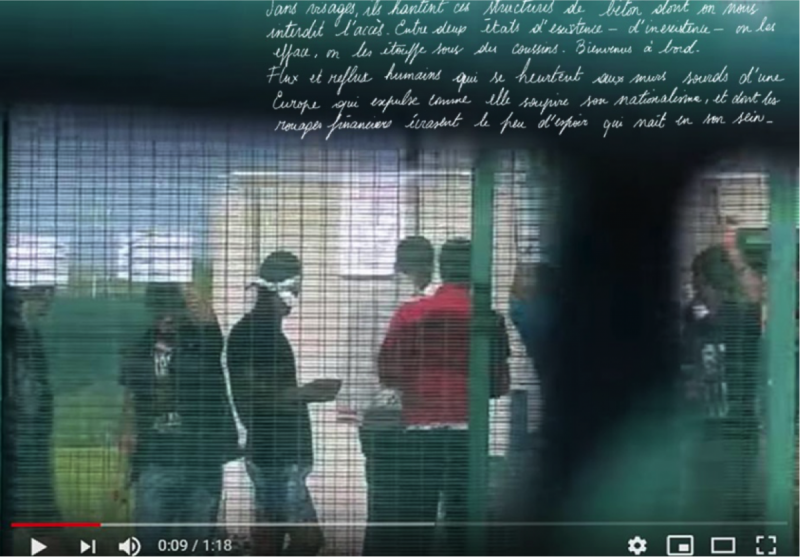

Lancés à corps perdu dans le néant de l’amorce noire, mes gestes destructeurs débordent. La spontanéité, la dynamique de force et de retenue, l’effort, l’implication du corps de l’animateur — tous ces éléments inhérents au grattage sur pellicule me poussent à explorer cette technique pour approfondir des réflexions et des expérimentations graphiques qui me poursuivent depuis longtemps. Il y a cinq ans, je réalisais un premier court-métrage d’animation traitant d’absence et d’invisibilité politique. Celle des demandeurs d’asile afghans qui occupaient l’Église du Béguinage à Bruxelles pendant plusieurs mois, réclamant un moratoire et une régularisation de leur statut. Des marches de soutien, des actions politiques et légales, des grèves de la faim et des manifestations sont régulièrement organisées. Je commence par enregistrer le témoignage de plusieurs réfugiés qui me racontent leur parcours pour arriver en Belgique et la situation dans laquelle ils se trouvent — un statut d’inexistence et d’invisibilité politique, entre deux états hostiles. Je m’atèle ensuite à un archivage de matériel visuel couvrant l’occupation, principalement les vidéos produites par des chaînes de télévision locales publiées sur Youtube. La nécessité d’intervenir en dessinant par-dessus ces prises de vue s’est vite imposée et le geste de ré-animer les personnes présentées sur l’écran s’est transformé en une réflexion sur les politiques de représentation en jeu en animation. Une inexistence politique qu’il me fallait retranscrire et appuyer visuellement. Je redessinais par-dessus ces vidéos trouvées en ligne, un procédé de rotoscopie approximatif qui soulignait les corps des personnes représentées à l’écran. Le temps passé sur chaque image, à redessiner méthodiquement le contour de ces corps, avait quelque chose de méditatif. J’avais vécu certains évènements couverts par ces reportages télévisuels et vidéos, et je prenais le temps de les revisiter image par image. Ici, contrairement au grattage sur pellicule, la durée d’exécution de chaque image s’étend radicalement.

L’année 2018 marquait la réouverture de l’aile du centre 127bis à Steenokkerzeel destinée aux enfants et familles de migrants. Coïncidence malheureuse, cette année était également celle de la commémoration de la mort de Sémira Adamu, expulsée de force en 1998 et étouffée avec un coussin par les gendarmes qui l’accompagnaient dans la cabine de l’avion qui devait la renvoyer en Afrique où elle fuyait un mariage forcé et des violences conjugales. Les politiques migratoires belges et européennes ainsi que les conditions de détention en centres fermés (où l’interdiction d’entrer et de filmer est de mise depuis la médiatisation de cette bavure policière, entendez la mort de Sémira) continuent de poser question. Les seules images de l’intérieur de ces centres trouvées en ligne datent des années 90. Aujourd’hui, le motif des grilles vertes du 127bis obstrue les vidéos maladroites prises par les téléphones de militants devant les centres. Le seul contact possible se fait via des vieux cellulaires, dernière possession permise parmi les détenus condamnés à errer dans ces centres fermés, pendant un mois ou dix, dépendamment du bon vouloir de l’Office des étrangers, dans un état d’inexistence humaine et légale — pour reprendre les idées biopolitiques de Giorgio Agamben. Il s’agissait donc de redonner vie à des individualités dépourvues de visibilité, de réaffirmer leur réalité à travers l’engagement intime de mon corps. Or, comment une vie dépourvue de présence politique peut-elle reconquérir son corps à travers un médium qui n’est qu’absence 1 ?

Pierre Hébert nous présente sa série Lieux et Monuments. À travers un rapport au temps à la fois immobile et vibrant, ces films sur l’histoire, la mémoire et les monuments mettent le doigt sur le réalisme des discordances d’André Bazin et pointent une brèche entre l’essence et l’apparence. Dans Lieux et Monuments, la durée et les interventions animées sur prises de vue réelles ouvrent un potentiel critique d’autant plus intéressant qu’il se donne ici pour mission de réinventer un rapport à l’histoire et à la mémoire, de construire des politiques de représentation plus personnelles. Si la technique de grattage me permettait d’exploiter ma subjectivité d’artiste illégitime assumée par l’impression crue de ma perception sur la pellicule, la nécessité d’interagir avec des images du réel s’est imposée à nouveau. À mon sens, l’animation permet de remettre en question les rapports qui opèrent entre ce que nous entendons, ce que nous voyons et la réalité. L’absence de corps à l’écran ne dépolitise pas les individus représentés, au contraire, elle met en lumière la réalité de leur environnement politique et leur invisibilité. Mais pour porter des voix qui ne sont pas les miennes, il me fallait un autre matériau que ma seule subjectivité. Quelque chose qui confirme la crédibilité de la parole de ces personnes enfermées, qui affirme que leur version de l’histoire soit tout aussi valide que celle des grandes narratives qui acquièrent quant à elles, de manière quasi immédiate, un statut d’authenticité, de vérité, de documentaire.

La voix de Sémira Adamu, fragile et déformée par la qualité médiocre de l’appel téléphonique, le dernier passé au Collectif contre les expulsions avant sa sixième et ultime tentative de renvoi forcé, résonne encore aujourd’hui. La jeune femme y raconte la procédure d’accompagnement à l’aéroport lors d’une précédente intervention policière, son enfermement en cellule d’isolement, la manière dont elle fut attachée puis bâillonnée pour l’empêcher de crier et d’éveiller les soupçons des passagers. Ce témoignage fait écho aux dizaines d’appels enregistrés entre 2012 et 2019 par le groupe Getting the Voice Out qui recueille et transmet sur son site la parole de personnes détenues en centres fermés. C’est autour de ces voix, accompagnées d’un travail de found footage et d’interventions animées, que s’est progressivement construit mon projet.

Nombreux sont les documentaires animés qui ont recours à une trame sonore par-dessus laquelle l’animateur redessine une réalité décrite dans une interview, un échange téléphonique, un témoignage. Il y a dans ces cas-là un décalage entre le son indexical et la sur-réalité de l’animation — dans le sens où elle excède le réel — qui, à sa manière, met de l’avant sa propre construction. Les corps profilmiques absents dans le film d’animation se voient substitués par des vocalic bodies, pour emprunter l’expression de Steven Connor, qui affirme que les voix peuvent produire des corps autant que les corps produisent des voix : « The vocalic body is the idea […] of a surrogate or secondary body, a projection of a new way of having or being a body, formed and sustained out of the autonomous operations of the voice 2 . » Ces vocalic bodies réaffirment la corporalité de ceux que nous ne pouvons voir. La voix perdure malgré le corps absent, preuve ultime que ces personnes existent au-delà de l’espace filmique. La qualité médiocre de l’enregistrement, la déformation de la voix par le téléphone bas de gamme, le caractère inaudible de certains passages, les hésitations. Tout cela participe à recréer un sentiment d’authenticité dans cet océan de subjectivité. Dans cet espace entre l’excès et l’absence de réel que permet l’animation, une histoire subversive est rendue possible. Mais surtout, l’enregistrement révèle l’individu derrière le discours. Le grain de la voix, tel que décrit par Roland Barthes, excède le langage et ouvre un potentiel d’expressivité physique qui dépasse le discours et donne forme au corps de celui qui parle. Même sans corps physique, la voix porte du sens et des connaissances subjectives qui alimentent la relation particulière entre le sujet et le public.

Nourrie par les échanges et les expérimentations visuelles qui ponctuèrent ces deux semaines de séminaire, mes questionnements politiques et esthétiques ont finalement pris la forme d’une installation alliant animation digitale, grattage sur pellicule 16 mm et composition sonore. Des silhouettes vides se découpent progressivement sur un fond noir. Je n’ai pas encore travaillé le son au moment où j’interviens digitalement, méthodiquement et méticuleusement sur les vidéos fantomatiques présentant l’intérieur du centre fermé 127bis. Les détenus traversent le cadre, Sémira apparaît dans un reportage. Ces archives vidéo de 1998 dévoilent une réalité non révolue mais aujourd’hui invisible. L’incursion d’images contemporaines, prises de l’extérieur du centre dont les grilles vertes fragmentent aujourd’hui toute prise de vue, viendront finalement combler le trou de ces découpages humains. Une dynamique temporelle que l’on retrouvera plus tard dans le travail sonore qui alterne le témoignage de Sémira Adamu (1998) et des enregistrements plus actuels de détenus. De nombreuses discussions sur la synchronisation et la désynchronisation entre le son et l’image ont marqué nos échanges lors du séminaire. Une désynchronisation qui existe également entre la réalité de ceux qui recevront ce film et celle de ceux qui offrent leur voix. La trame sonore composée des témoignages a été mise à disposition du public lors de la présentation finale. Chaque spectateur pouvait la télécharger et lancer sa lecture quand bon lui semblerait alors que les images défilaient face à eux. Symphonie chaotique de réceptions individuelles. Des voix auxquelles je viens ajouter la mienne, par le biais de la projection 16 mm de ma pellicule ardemment grattée. 33 mètres d’acharnement dont mon pouce se souvient. Des éclats spontanés réalisés en quelques nuits alors que j’écoutais en boucle les témoignages, réagissant instinctivement aux impulsions sonores. Sémira est morte en chantant s’inscrit sur la pellicule.