IMAGES D’UN SURSIS

Le travail d’édition de Farocki dans Aufschub

« [F]aire de l’histoire, c’est-à-dire écrire sur une réalité qui a pour première définition de nous avoir été soustraite par le temps 1 . »

Jacques Revel

« héritier de la photographie

oui

mais en héritant de cette histoire

le cinéma n’héritait pas seulement de ses droits

à reproduire une partie du réel

mais surtout de ses devoirs 2 »

Jean-Luc Godard

Lorsque Godard prononce cette phrase dans le chapitre 1b — « Une histoire seule » — de ses Histoire(s) du cinéma, il pose le premier jalon de sa thèse : si, en héritant de la photographie, le cinéma héritait de ses devoirs à reproduire le réel, alors le cinéma a failli à sa tâche, car son histoire, comme le rappelle Jacques Rancière, « est celle d’un rendez-vous manqué avec l’histoire de son siècle 3 . » Ce que Godard met précisément en cause, c’est le rapport du cinéma avec les camps de la mort ; le fait que le cinéma n’ait pas su lire ses propres images ni voir en elles ce qui se préparait, de même que celui d’avoir manqué à sa responsabilité d’être présent (filmer, montrer, empêcher) 4 .

Un peu après avoir martelé cette phrase (« héritier de la photographie / oui »), Godard met en parallèle un extrait de Man Hunt de Fritz Lang (Chasse à l’homme, 1941) avec Shadow of a Doubt d’Alfred Hitchcock (L’ombre d’un doute, 1943) : au centre de l’image, une femme court dans une gare au milieu d’autres gens pressés, et ce en même temps qu’un homme semble tomber d’un train au moment où un deuxième arrive en sens inverse. Pause, carton noir. Le visage d’une jeune fille apparaît dans l’entrebâillement de la porte d’un wagon, puis ce qu’on croit être des soldats allemands ou des SS referment le panneau d’un autre wagon, semblable au précédent. Ces plans, montés l’un à la suite de l’autre, Godard les a probablement empruntées à Nuit et brouillard d’Alain Resnais, film réalisé en 1955 à partir entre autres de matériaux trouvés ou filmés au moment de la Libération. Ensuite, Godard superpose sa propre image (il est assis à sa table de travail à la droite de sa bibliothèque) à celle de Mireille Darc (dans Week-end, de Godard lui-même, 1967), son visage apeuré par un train qui approche. Après un dernier carton, sur lequel est inscrit LA ROUE, la séquence se clôt sur deux arrivées de train en gare : celui, justement, de La roue d’Abel Gance, film de 1923, et celui des Frères Lumière, en 1895 5 . Pour Godard, dans ce motif récurrent (le train) qui remonte aux premières images du cinéma et qui le poursuit comme pour annoncer quelque chose encore d’inimaginable — et jusqu’à le hanter indéfiniment — ou, plus précisément, dans cette image du train qui entre en gare à La Ciotat et dans celles des convois nazis : il y a la naissance et la mort du cinéma.

Si les images de ces convois marquent, pour Godard, la fin du cinéma, ils sont, pour Serge Daney, le signe d’un cinéma qui, avec Nuit et brouillard, est entré dans l’âge adulte. Pour Daney, les remords du cinéma sont sans intérêt 6 . Que le cinéma — cet art du présent — n’ait pu filmer de l’intérieur et de son temps les camps de la mort (sauf en de rares exceptions) exige de « repartir de là », du fait que le visible a cessé d’être tout entier disponible et qu’il y a désormais « des absences et des trous, des creux nécessaires et des pleins superflus, des images à jamais manquantes et des regards pour toujours défaillants 7 . » C’est ainsi à partir de cette réalité qui nous a été soustraite par le temps — des vies, des regards, des images, des occasions perdues — que le cinéma doit dorénavant, s’il le juge nécessaire, opérer un retour (mettre de la lumière) sur les événements. C’est-à-dire, au sens de Jacques Revel, faire de l’histoire ; ou encore, pour reprendre (et me l’appropriant un peu) la formule de Carlo Ginzburg : descendre sur le terrain de l’adversaire. C’est-à-dire, reposer certaines questions, revoir certaines réponses. Et ce, toujours, pour tenter de mieux comprendre ce désir qui, selon Siegfried Kracauer, anime toute écriture de l’histoire. Car le cinéma, s’il n’a pu jouer son rôle au moment où, d’après Godard, il aurait dû le faire, il le peut certainement après coup (c’est même sa seule possibilité). Daney reconnaît d’ailleurs que c’est avec lui (le cinéma), en voyant Nuit et brouillard pour la première fois, qu’il a su « que la condition humaine et la boucherie industrielle n’étaient pas incompatibles et que le pire venait juste d’avoir lieu 8 . »

Les images extraites de Nuit et brouillard que cite Godard dans cette section du chapitre 1b (le visage d’une jeune fille dans le creux d’un wagon et les quatre soldats assurant le départ d’un train) proviennent en fait d’un film, jamais monté, tourné en 1944 au camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas. Dans le présent travail, c’est aux images de ce film que je m’intéresserai particulièrement. Non pas, cependant, au matériau brut ni même à la façon dont Resnais puis Godard les ont directement employées, mais à travers, surtout, leur utilisation (tout à fait différente nous le verrons) par Harun Farocki dans son film récent Aufschub (Sursis, 2007). À partir d’une grille plus proprement historique, j’aimerais interroger la manière dont Farocki, dans ce film, conçoit le récit de l’Histoire et comment il parvient à tirer profit, non pour son œuvre mais pour l’Histoire elle-même, des traces qu’elle a laissées et des moyens dont le médium cinématographique dispose — a posteriori — pour tenter d’accéder à une connaissance plus profonde de la réalité de l’extermination nazie.

Si Godard, comme il le rappelle dans JLG/JLG (1994) par une association d’images, avait en 1943 le même âge que le petit garçon du ghetto de Varsovie dont tout le monde connaît l’image emblématique 9 , le cinéaste et vidéaste allemand Harun Farocki, dont la pensée a à certains égards été nourrie de celle de Godard (par sa technique de montage d’images, par sa façon de produire des images de la pensée et de penser ensemble le mot et l’image, par la forme essayistique que prend quelques-uns de ses films), allait naître, lui, un an plus tard, en 1944, à Neutitschein en République tchèque — tout près de la frontière avec la Pologne, et de Auschwitz par le fait même. Farocki, comme plusieurs autres jeunes de sa génération dont il partage le destin, va tenter de se confronter à l’Histoire de laquelle il est né 10 .

Aufschub, qui a pour sous-titre Stummfilm, est un film muet (sans voix, sans musique) en noir et blanc d’une durée de trente-neuf minutes. Pour ce film, Harun Farocki travaille — à quelques photographies près — uniquement à partir des bobines 16 mm qu’a tournées Rudolf Breslauer, l’un des détenus du camp, au printemps 1944 à Westerbork. Ces images, documentaires, amateur, ont été produites à la demande du commandant du camp, un membre des SS, Albert Gemmeker, qui avait eu l’idée de faire un film pour les éventuels visiteurs du camp (ses supérieurs, ses camarades). Or, ce film n’a jamais été achevé ; n’ont été conservés que quatre-vingt-dix minutes de rushes : des « prises muettes, à peine préparées 11 », auxquelles Farocki n’ajoute aucun son, aucun autre matériau, montrant à chaque fois et pour chacune d’elles la séquence entière, ne faisant donc jamais d’élision. Le choix de la technique renvoie toujours, chez Farocki, tel que l’indique Philippe Despoix,

à la question d’une mise en forme “adéquate” des matériaux d’origine. […] D’où le choix d’offrir, dans la mesure où celui-ci ne fut jamais monté, plusieurs parcours possible du matériau ; et celui d’en proposer un “commentaire” qui lui reste homogène en insérant des intertitres dans la tradition du cinéma muet, afin de former un contrepoint à ceux d’origine 12 .

Puisque trois cartons avaient en effet déjà été prévus par Breslauer, Farocki saisit la perche et choisit d’en étendre le principe dans le but de nous rendre — « verbe qui dit à la fois la transformation d’un objet et sa restitution à autrui 13 » —, aujourd’hui, ces images. Si cette transformation ne réside pas ici en un montage visant à mettre en relation divers matériaux ou plusieurs types d’images, comme cela a pu être le cas dans son film-manifeste Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (Images du monde et inscription de la guerre, 1988) étant donné peut-être que les deux séries d’images qu’il étudiait provenaient de sources différentes et qu’elles étaient photographiques 14 , elle se fonde plutôt sur ce qu’il nomme un travail d’édition (« J’ai décidé d’éditer ces images, rien de plus 15 »). N’est-il pas intéressant, du reste, de souligner le sens divergeant du mot « éditer » en anglais et en français, où il s’agit tout à la fois de monter (editing) et de rendre public (l’édition), et ce parce que le travail d’édition que Farocki accomplit dans Aufschub renvoie précisément à ces deux gestes, à ces deux opérations. Comment ne pas penser alors à cette réflexion de Walter Benjamin dans son Livre des passages :

La méthode de travail : le montage littéraire. Je n’ai rien à dire. Seulement à montrer. Je ne vais rien dérober de précieux ni m’approprier des formules spirituelles. Mais les guenilles, le rebut : je ne veux pas en faire l’inventaire, mais leur permettre d’obtenir justice de la seule façon possible, en les utilisant 16 .

Si, pour Farocki, cette action d’éditer les images consiste à « monter » puis, par le même geste, à « rendre public », et donc à trouver la forme et l’ordre adéquat — à partir d’un ordre de conservation des bobines sans doute arbitraire — qui puisse respecter au maximum le matériau d’origine, il cherche avant tout à le rendre compréhensible, intelligible, lisible. C’est là la force des intertitres. Non seulement informent-ils du contexte et des conditions de possibilité de ces prises de vue, mais ils sont conçus de telle sorte qu’ils pointent (et alternent) dans (et avec) l’image de façon à faire voir, véritablement et dès le premier visionnement, ce qu’elles montrent : un détail, un sens caché, etc. Ce détaillage de l’image par les intertitres rappelle le principe d’une autre œuvre de Farocki — à peu près contemporaine à la sortie d’Aufschub — Zur Bauweise des Films bei Griffith (Sur la construction des films de Griffith, 2006), une installation vidéo de neuf minutes, également muette, de laquelle il remarque les propriétés didactiques de sa méthode : « En ce moment, en effet, je suis plus intéressé à montrer de façon implicite ce dont je parle. […] J’adore quand je découvre quelque chose et que j’ai la chance de l’expliquer en détail 17 . » Ainsi, ce qu’il « découvre », aperçoit, entrevoit, apprend, passe par les cartons, les intertitres, comme en écho et en reconnaissance au travail de Breslauer. Mais il y a plus. Car ce qu’il « découvre », il cherche aussi (et j’y reviendrai) à le montrer, concrètement, dans l’image ; ceci relevant d’un travail cinématographique encore plus complexe, avec ses retours en arrière, ses arrêts sur image, ses agrandissements, etc. Au fil des allers et retours entre les cartons et les images, on comprend enfin à quel point (et c’est Georges Didi-Huberman qui le souligne) le travail de lisibilité mené sur ces images n’exige pas seulement d’accoler aux séquences une légende appropriée, mais de faire en sorte que l’un et l’autre se complètent, se répondent, dialoguent : « Il faut savoir ce qu’on voit, mais il faut aussi savoir voir ce que l’on sait de façon à rendre ce savoir plus précis, plus incarné, plus tranchant 18 . »

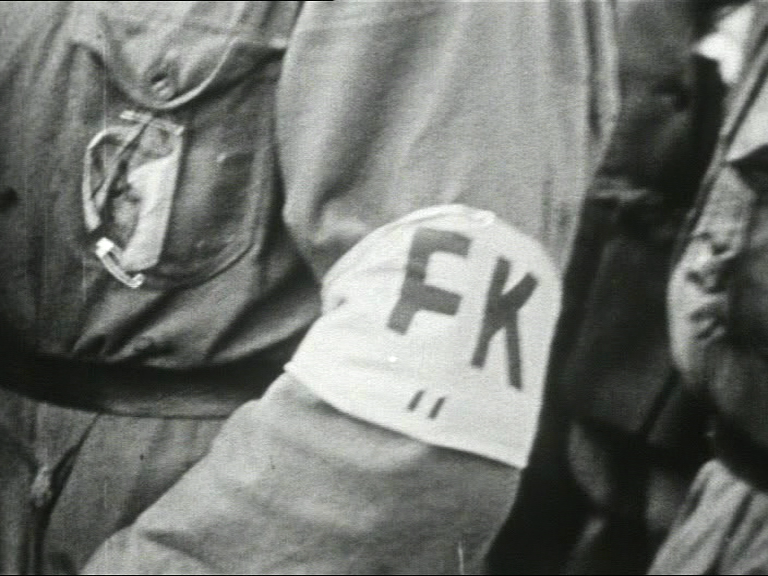

Lorsque Rudolf Breslauer arrive avec sa famille à Westerbork en provenance de Munich, le camp n’est pas encore sous contrôle allemand. Fondé dans le nord du pays en 1939 par les autorités hollandaises pour accueillir les réfugiés juifs allemands, ce n’est qu’en 1942, deux ans après que les Allemands aient envahis et occupés les Pays-Bas, que le camp est placé sous la gouverne de la Police allemande : « The Camp was now called the Westerbork Police Transit Camp for Jews 19 . » Pourtant, les SS de ce camp ne jouent pas les bourreaux — il paraît même que les détenus affirmaient que si Gemmeker devait être pris après la guerre, ce devrait être avec une corde de soie, en reconnaissance de ses bons actes 20 . Puisque les SS se tenaient en retrait, c’était aux détenus eux-mêmes d’assurer la bonne administration du camp, à savoir : veiller à l’enregistrement des nouveaux arrivants, assigner les baraques, surveiller les travaux forcés, servir dans le corps de police (la FK, la Fliegende Kolonne), organiser la liste des déportations. Dans un article paru dans la Revue Trafic, Farocki écrit :

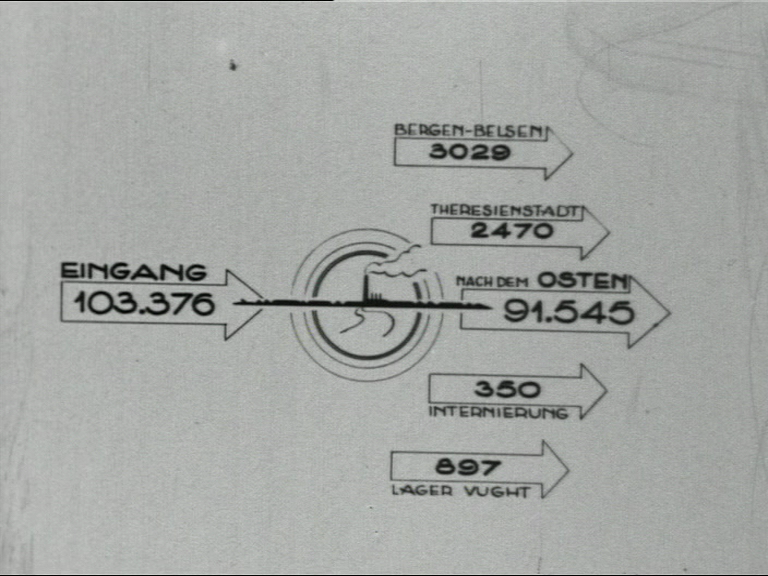

À Westerbork, on ne frappait pas et on n’assassinait pas. Il y avait peu à manger, mais personne ne mourait de faim. Les détenus n’étaient pas rasés à blanc et ils pouvaient porter des vêtements civils. Il y avait des journaux à lire, une école, un grand hôpital, des manifestations sportives, une soirée culturelle se tenait une fois par semaine. Tous les mardis, un train partait de Westerbork, les wagons de troisième classe à destination de Bergen-Belsen et Theresienstadt, les wagons de marchandises à destination d’Auschwitz et, pendant un temps, Sobibor 21 .

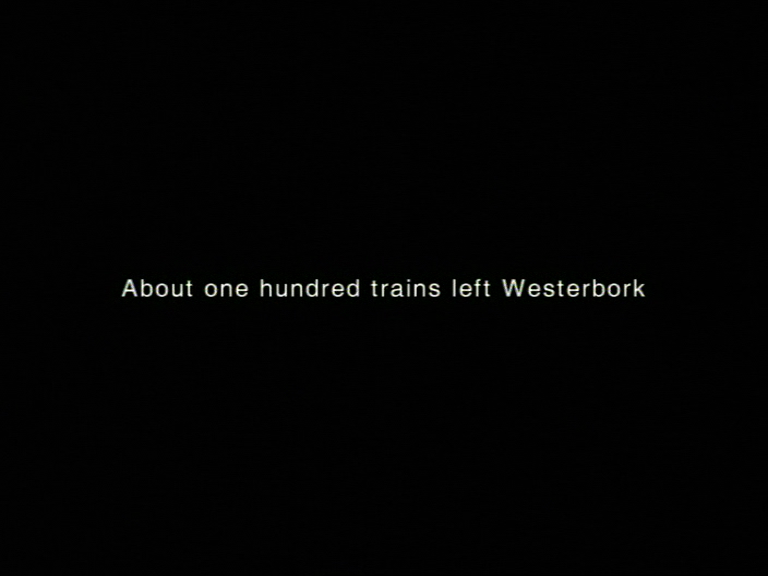

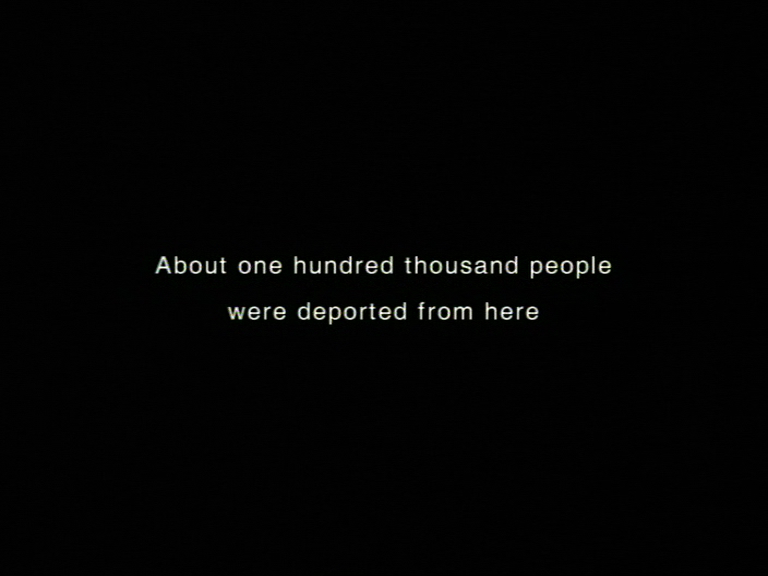

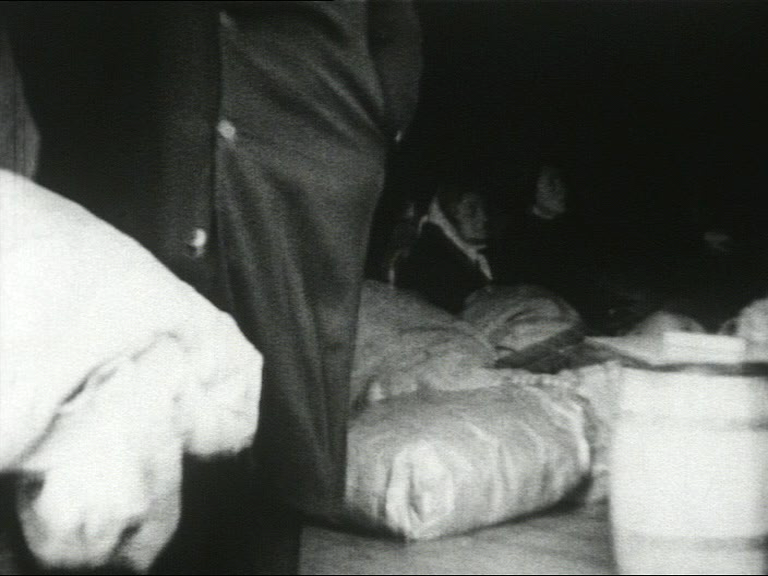

En 1944, quelques mois après avoir commencé à tourner ce film inachevé sur le camp de transit de Westerbork, Rudolf Breslauer a été déporté et tué à Auschwitz. Sur l’un des cartons, il est inscrit : « About one hundred trains left Westerbork. About one hundred thousand people were deported from here » ; et les plans qui accompagnent ces phrases « sont sans doute les seules images existantes d’une déportation vers les camps d’extermination 22 . »

De cela, entre autres, c’est-à-dire des informations plus contextuelles au sujet du camp, Farocki, tout au long du film et par le biais des intertitres, nous met au fait. Mais afin d’en savoir davantage sur l’histoire de ce camp et par là même de mieux saisir l’approche historiographique de Farocki, il me semble plus profitable de regarder dans le détail, avec la loupe du microhistorien, son travail d’édition.

Ainsi, Aufschub se divise en deux parties. La première, qui dure dix-neuf minutes et compte exactement cinq photographies filmées, quatre-vingt-huit plans (certains reviennent en boucle), douze arrêts sur image (incluant ici aussi les répétitions) et cinquante-quatre cartons (dont un original), s’emploie à narrer à peu près chronologiquement la suite des événements dans un camp de transit depuis l’arrivée en train des détenus jusqu’au départ des convois vers les camps d’extermination (soit Bergen-Belsen, Theresienstadt, Sobibor ou Auschwitz). Le film commence avec les cinq photographies (alternée d’intertitres) : un plan large du camp, probablement pris du toit d’une baraque, alors que le sol sur lequel se tient un petit groupe d’hommes semble être encore gelé. / Un plan plus rapproché, qui donne à voir une masse plus importante de détenus, deux baraques en arrière-plan. La terre est mouillée. / Puis on voit l’intérieur d’une baraque, propre, vide, avec ses lits bien alignés. / Ensuite : des détenus, femmes et hommes, assis derrière des tables en rang, face à nous. / Et enfin un portrait de Breslauer au travail, le visage penché sur sa caméra. Les quatre premières photographies, si elles sont de Breslauer lui-même, le film ne le dit pas. C’est dire en fait qu’il est possible que ces cinq photos aient été rajoutées par Farocki, de façon à bien introduire le camp et à en donner d’abord une image plus globale. Mais cette image globale, ce plan d’ensemble renvoyant à une vision plus anonyme, est rapidement abandonnée et se singularise. La photographie de Breslauer au travail énonce ceci : les images à venir seront les traces — celles d’un sursis — qu’un seul individu, détenu à même ce camp, aura produites, sans recul. Ainsi, cette image annonce et problématise l’idée, qui est celle de Kracauer reprise par Revel, que « ©e que l’appareil photo montre du monde, la camera reality pour reprendre les termes de l’auteur, ce sont des fragments discontinus qui sont affectés d’un double indice de présence et d’incomplétude 23 . »

Après un carton qui annonce qu’un train « from Amsterdam rolls into the Westerbork camp 24 », les images ne sont plus photographiques, mais filmiques. Un train arrive, ralentit. En sortent des hommes, des femmes, des enfants (« Men, women and children are brought into the camp. Because they are Jews, according to Nazi-German racial definitions »). Quelques membres de la FK sont déjà en poste sur le quai. Quatre ou cinq SS discutent, se promènent (« SS men stand around chatting, no one seems to see them as a threat. / Are these prettifying images? »). Pour distinguer Albert Gemmeker des autres SS, Farocki trace un cercle rouge autour de son visage, au moment même d’un regard caméra — ce qui remet évidemment en doute son plaidoyer devant le jury, après la guerre. Passé l’arrivée, Farocki donne à voir l’enregistrement des nouveaux détenus et la fabrication des cartes d’identité (« Inmates on both sides of the tables »), puis enchaîne avec quatre autres séquences, qui relatent les différentes tâches ou activités hebdomadaires à Westerbork : les soins de santé et le travail (« In Westerbork there was a large hospital, for a time the largest in the Netherlands), les pauses sportives (« We expect different images from a Nazi-German camp »), les soirées culturelles (« Inmates were only allowed to remove the yellow star on stage »), le départ (« The terrible thing about Westerbork was that it was a transit camp »).

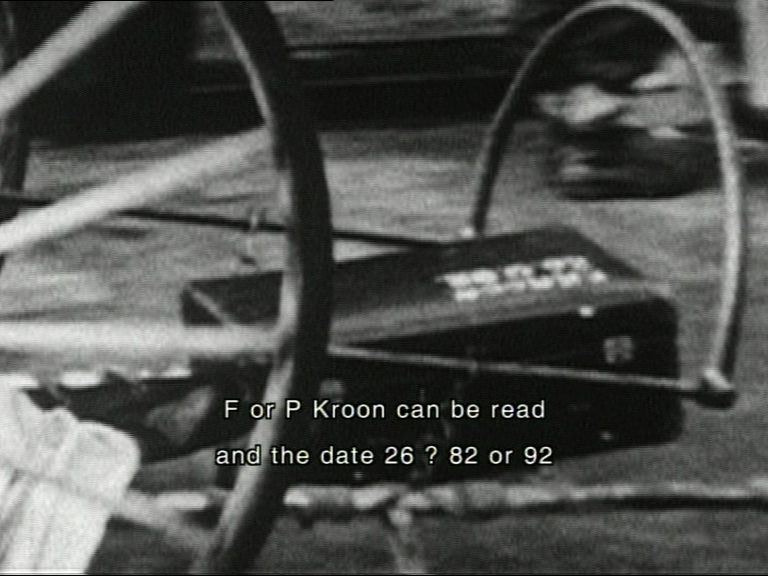

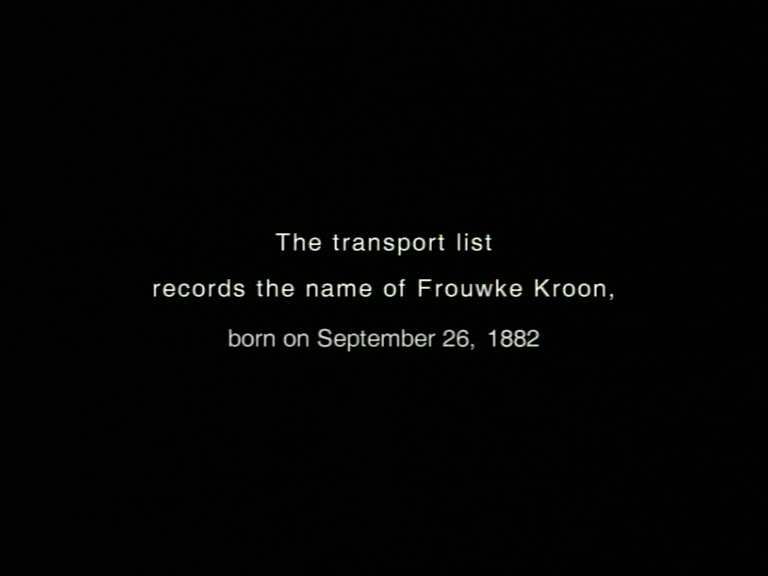

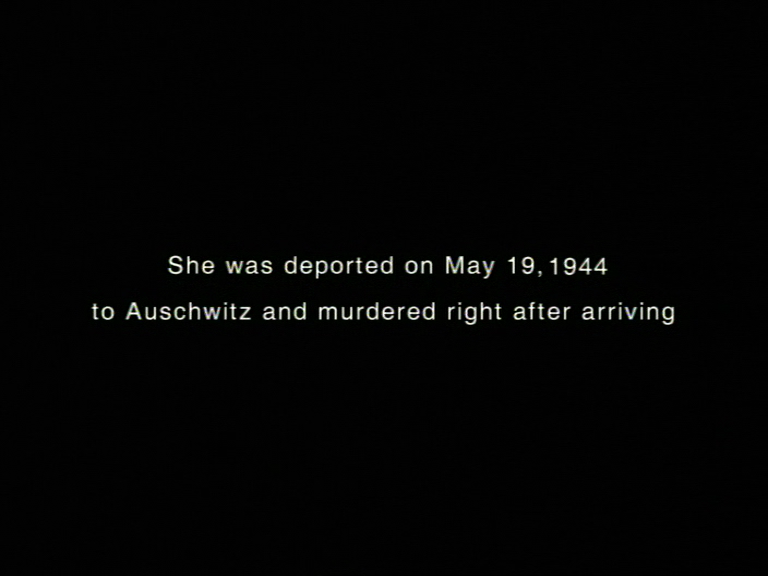

Certains passages dans cette première partie d’Aufschub, où Farocki réduit encore davantage son échelle d’observation, nécessitent une plus grande attention. Lors d’une soirée culturelle, quand une chanteuse, accompagnée de deux pianistes, se donne en spectacle et que, soudainement, une femme en habit de police traverse la scène en poussant une brouette sur laquelle ont été peintes les lettres F et K, Farocki entame un travail de décodage. Par un arrêt sur image, il ralentit sa lecture et se remet en mémoire certains plans vus au moment de l’arrivée du train : sur le quai, un membre du corps de police circule avec cette même brouette / puis on revoit les membres de la FK en rang / s’en suivent deux gros plans — non pas des agrandissements de photogrammes faits a posteriori par Farocki, mais des « zooms » intentionnellement conçus par Breslauer au moment même de filmer ces images (le film se voulait par ailleurs un film « about the Police Transit Camp for Jews ») — sur la manche d’un uniforme, où est étiqueté le sigle de la Fliegende Kolonne. Si cette opération filmique rend compte, d’une part, du fait que ce sont bien les détenus qui forment à Westerbork la police du camp, elle vise d’autre part à donner une idée à la fois du type de manipulation et du type de décryptage qui sont praticables sur le matériau d’origine et par les moyens cinématographiques, comme du type de connaissance qu’il est possible d’en tirer. Or, cette opération dit aussi : attention, regardez bien. Car, quelques plans plus loin, dans la séquence du départ et au milieu d’autres prises, apparaît l’image d’une femme, malade, étendue sur un lit à roulettes, transportée sur le quai par un homme. Si, dans un premier temps, Farocki ne semble pas porter d’attention particulière à ces plans, il y revient toutefois, pour s’y arrêter et remarquer ceci qui n’est pas sans conséquence : « On the woman’s suitcase is an address ». Retour à l’image, que Farocki agrandit et complète d’un sous-titre pour aider à déchiffrer ce qu’il a lui-même sans doute mis du temps à lire 25 : « F or P can be read and the date 26 ? 82 or 92 ». Trois cartons succèdent à cet arrêt sur image : « The transport list records the name of Frouwke Kroon, born on September 26, 1882. / She was deported on May 19, 1944 to Auschwitz and murdered right after arriving. / The writing on the suitcase enables us to date the film images. »

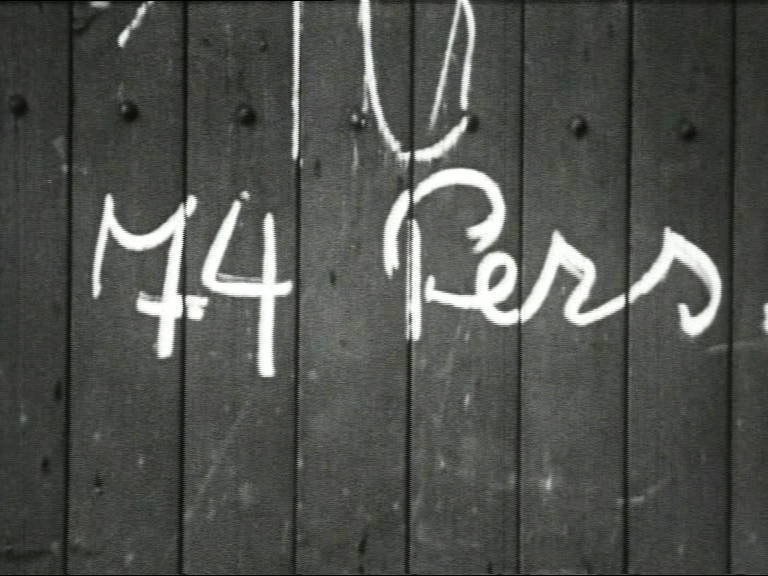

Ce jour-là, un train avec 691 personnes — dont on connaît maintenant quelques visages — a quitté Westerbork. Le travail d’édition opéré par Farocki (un retour en arrière, un arrêt sur image, un agrandissement) permet, comme le formule Despoix, « de retracer un nom sur une malle parmi les personnes d’un convoi vers Auschwitz » et de « reconstruire — par recoupement avec des documents écrits — la date de la prise de vue de ces images uniques : le 19 mai 1944. Cette date nous assure de ce “référent historique” que fut l’une des journées de travail du film jamais achevé. 26 » Ainsi, comme le signale Carlo Ginzburg, il est vrai que « la partie cachée, invisible de la réalité n’est pas moins importante que la partie visible 27 . » D’ailleurs, mon examen du travail d’édition de Farocki n’est pas complet. D’autres détails, tout aussi importants pour la connaissance historique, sont révélés un peu plus loin dans la même séquence. Par exemple celui-ci : pendant un instant, Breslauer a posé son regard sur la porte d’un wagon, où il est inscrit « 74 ». Ce chiffre renvoie au nombre des personnes entassées à même ce wagon. Plus tard, au moment où le train se met en marche et défile devant la caméra, Farocki fait une pause. Le chiffre « 74 » a été rayé, remplacé par « 75 ». C’est dire que dans ce wagon-là, le 19 mai 1944, soixante-quinze personnes roulaient vers l’est, en direction de l’un des camps d’extermination desservis par le camp de transit de Westerbork. Or, « [s]i la réalité est opaque », concède Ginzburg, il existe malgré tout « des zones privilégiées […] — traces, indices — qui permettent de la déchiffrer 28 . »

L’intérêt que porte Farocki à ce seul matériau (les images filmées par Breslauer) et de surcroît aux détails de ce matériau font en sorte que, pour aborder l’histoire de ce camp (qui est peut-être à l’image des autres camps de transit, une sorte « d’exception normale », pour reprendre l’expression d’Eduardo Grendi si chère à Ginzburg), il n’a pas à chercher ailleurs pour colmater les manques, les absences et les trous d’une histoire plus générale et tromper son récit — « par la seule force de son intelligence et de son imagination 29 » — de fausses ou de trop grandes généralités. « En voici la raison », explique Kracauer,

plus est élevé le degré de généralité auquel un historien travaille, plus la réalité historique perd en épaisseur. Lorsqu’il se place à une grande distance du passé qu’il étudie, ce qu’il en retient ce sont les situations générales, les développements sur le long terme, les courants idéologiques, etc. — de grosses tranches d’événements dont le volume croît ou décroît en fonction directe de la distance. Ils sont dispersés dans le temps ; ils laissent beaucoup de lacunes à combler. Nous n’en apprenons guère sur le passé, si nous nous concentrons sur les macro-unités 30 .

Farocki se situe plutôt, comme nous l’avons vu, « au ras du sol documentaire 31 ». Il conteste par ailleurs tous ces films qui, bien qu’ils prétendent vouloir témoigner d’une vérité 32 des camps, usent de quelques tromperies filmiques et commettent du coup un acte de violence symbolique 33 . Pensons, question d’y revenir rapidement et de donner à voir la différence entre les deux méthodes, à Nuit et brouillard de Resnais ; ce film de « compilation » (selon le terme de Jay Leyda) au sens où il rassemble des images provenant de diverses sources, différents matériaux. Dans son article « Comment montrer les victimes », Farocki en cite un extrait, où Resnais réemploie justement les images tournées par Breslauer. Du quai de Westerbork, les détenus, maintenant déportés, montent dans le train, qui se met en marche et, comme nous l’avons vu dans Aufschub, défile devant la caméra. Le « problème » ou l’ambigüité de Nuit et brouillard réside, selon Farocki, dans le montage/collage qui vient à la suite de ces plans : un train, en pleine nuit, arrive à Auschwitz. Il s’explique :

Le réalisateur [Resnais] s’écarte ici de son principe consistant à présenter en couleurs les images tournées pour les besoins du film, en noir et blanc les images historiques : il nous fait croire qu’on voit arriver à Auschwitz le train qui était précédemment parti de Westerbork. […] Pourquoi de telles suggestions ? Ne pouvons-nous croire que ce qu’on nous donne à voir, même s’il n’en existe aucune image ? 34

Mais encore, dans un essai qui accompagne le dossier visuel composé de quelques photogrammes de Aufschub dans le numéro Travailler (Harun Farocki) de la revue Intermédialités, Farocki écrit :

J’aimerais maintenant rappeler les images qui furent tournées après la libération de Bergen-Belsen. Un bulldozer pousse des amas de cadavres devant soi dans la fosse commune. Cela a été photographié et filmé, ces images ont été diffusées et sont encore montrées aujourd’hui. Il en va ici d’une politique de l’image. On veut apprendre quelque chose aux hommes et on écorche avec cette représentation une seconde fois les victimes 35 .

Farocki exprime ici son opposition face au cinéma de rééducation de l’après-guerre, à ces « films dans lesquels les documents sont instrumentalisés plutôt qu’analysés et où, finalement, “les morts deviennent […] un moyen de punition” 36 . » Faut-il d’ailleurs rappeler que cette image du bulldozer se trouve aussi dans Nuit et brouillard ? Enfin, il serait peut-être juste, tel que le suggère Didi-Huberman, de voir le montage d’Aufschub comme cherchant à « opposer une certaine pédagogie du document à la rééducation que Farocki décèle dans les films d’après-guerre 37 ».

La deuxième partie d’Aufschub se propose entre autres de donner à revoir chacune des images mais pour en proposer d’autres lectures — qui s’avèrent parfois contradictoires. Si l’échelle d’observation reste la même, le travail de montage se fait plus abstrait. Alors que la première partie s’adonnait à un travail presque plastique sur les images, la seconde convoque plutôt l’imaginaire : « Cette deuxième mise en série des éléments du matériau d’origine déploie un commentaire écrit qui nous rappelle constamment l’existence d’autres images des camps qui, bien qu’ici absentes, jouent sur notre perception 38 . » Dans cette seconde partie, on compte cinquante-deux cartons (dont deux originaux) et cent onze plans (en dehors des cinq images qui donnent à voir le logo du camp mais incluant les répétitions).

Les plans qui introduisent cette série d’images sont ceux d’Albert Gemmeker et des autres SS vérifiant le nombre de détenus et de déportés au moment de l’arrivée et du départ des trains. À ces images, Farocki accole celles du logo du camp — Westerbork étant probablement le seul camp nazi avec son propre logo — et donne à penser que pour ces SS, Westerbork n’était qu’une « industrial and commercial operation ». C’est alors qu’il commence sa lecture oblique des images, où vont alterner presque systématiquement prises de vue et intertitres. Ainsi, devant ce logo du camp qui présente Westerbork comme une énorme usine, difficile de ne pas penser aux cheminées des fours crématoires des autres camps ; mais l’emphase, dans les premières minutes, est mise sur le travail, et comme les images sont variées, le sens évolue. Si elles cherchent d’abord à mettre en valeur l’utilité et les performances du camp, dans le but de dire ceci : « Don’t close the camp, don’t deport the workers ! » 39 , elles vont plus tard signifier (dans les plans montrant le travail à la ferme) : « we are your workhorses ». Cependant, quand on regarde les images des femmes au travail et qu’on voit leur sourire, on a l’impression qu’elles sont en train de se créer quelque chose à soi, « their own society perhaps ». Mais lorsque certains détenus d’entre eux choisissent de faire une pause et se couchent sur l’herbe, des images des autres camps se surimposent : les morts de Bergen-Belsen étendus, là où ils sont ; et le procédé sera à peu près le même jusqu’à la fin du film. C’est donc en faisant appel à notre mémoire et une certaine connaissance générale, que Farocki parvient à inscrire cette histoire de Westerbork dans une histoire plus vaste des camps nazis, en restituant en un sens l’horreur cachée de ces images par la force de leur hors-champ. Ces images implacables, qui n’ont pas besoin d’être montrées, sont leur nécessaire corolaire, et c’est à travers elles que ces images de répit, de sursis, deviennent lisibles.

J’aimerais terminer cette étude en faisant un retour sur cette image, citée par Godard dans le chapitre 1b de ses Histoire(s), d’une enfant sortant la tête d’un wagon. Cette image, comme je l’ai dit précédemment, fait partie de ces images de Westerbork tournées par Rudolf Breslauer le 19 mai 1944. Alors que Godard, en regardant cette image, ne fait que regretter que le cinéma n’ait pas été présent pour filmer les camps, Farocki, lui, tente au contraire de resituer cette image et d’honorer ce visage, qui est le seul gros plan de visage que Breslauer s’est autorisé : « Only once does the camera look closely into a person’s face / Ten-year-old Settela Steinbach, a Sinti, also murdered in Auschwitz / The fear or premonition of death can be read in her face / I think that is why the cameraman Rudolf Breslauer avoided any further close-ups ». Et c’est ainsi — à quelques images près — que se termine Aufschub, nous apprenant que dans ce train, 250 Roms et Sinti ont été déportés à Auschwitz.

Notes

- Jacques Revel, « Siegfried Kracauer et le monde d’en-bas », dans Siegfried Kracauer, L’histoire. Des avant-dernières choses, Paris. Éditions Stock, 2006, p. 9. ↩

- Histoire(s) du cinéma. Une histoire seule (Jean-Luc Godard, 1989) ↩

- Jacques Rancière analyse de façon critique cette thèse de Godard dans « Une fable sans morale : Godard, le cinéma, les histoires », dans La fable cinématographique, Paris, Seuil, 2001, p. 217. ↩

- Jacques Rancière explique : « L’argument est évidemment indifférent à toute considération empirique sur la manière dont il aurait pu être là et y filmer. Comme chez Rousseau, les faits ne prouvent rien. Le cinéma aurait dû être présent à Auschwitz parce que c’est son essence d’être présent. » Plus loin : « Et c’est sans doute le paradoxe le plus profond des Histoire(s) du cinéma. […] Le film dénonce les “occasion perdues” du cinéma. Mais ces occasions sont toutes rétrospectives. […] L’histoire est proprement ce rapport d’intériorité qui met toute image en rapport avec toute autre, qui permet d’être là où l’on n’a pas été, de produire toutes les connexions qui n’ont pas été produites, de rejouer autrement toutes les “histoires”. » Ibid., p. 228 et 236. ↩

- Celine Scemama, « La partition des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard », Site du Centre de recherche sur l’image En ligne. (Page consultée le 9 août 2011) ↩

- Serge Daney, « Le travelling de Kapo », dans Persévérance, Paris, P.O.L, 1994, p. 26. ↩

- Ibid. ↩

- Ibid., p. 18. ↩

- Alors que Godard vivait « dans son parc paisible et bourgeois au bord du lac de Genèvre, à l’abri et dans l’inconscience provisoire de l’histoire, il y avait un autre enfant de son âge qui, lui, était pris dans la tourmente de cette histoire à son corps défendant. » Alain Bergala, Nul mieux que Godard, Paris, Cahiers du cinéma, 1999, p. 203. ↩

- Siegfried Kracauer, dans les premières lignes de son livre sur l’Histoire, rappelle ceci : « Les historiens de l’Antiquité faisaient habituellement précéder leurs récits d’une courte autobiographie — comme pour informer d’emblée le lecteur de la place où ils se situaient dans le temps et dans la société, tel un point d’Archimède d’où ils se préparaient à parcourir ensuite le passé. » Siegfried Kracauer, L’histoire. Des avant-dernières choses, op. cit., p. 55. Or, il me semble que le détail autobiographique que je mentionne ici au sujet de Farocki agit dans le même sens, donne une idée de sa perspective. ↩

- Harun Farocki, « Comment montrer des victimes ? », dans, Trafic, n°70 (2009), p. 24. ↩

- Philippe Despoix, « Travail/sursis — délai sans rémission. Un document tourné par des détenus du camp de Westerbork. Monté et commenté par Harun Farocki », dans, Intermédialités. Travailler (Harun Farocki), Philippe Despoix et Johanne Lamoureux [dir.], n°11 (2008), p. 89-90. ↩

- Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi. L’œil de l’histoire, 2, Paris. Les éditions de minuit, 2010, p. 160. ↩

- Dans Bilder der Welt und Inschrift des Krieges, Farocki propose un riche travail de montage d’images autour de la question de la visibilité et de la lisibilité des documents d’archive (des images des camps nazis entre autres), en s’intéressant plus spécifiquement à l’idée de la reconnaissance de ces images, entre perceptible et imperceptible. Ce film, composé d’images d’archives, d’images militaires et de simulation, de documents industriels, de dessins, de photographies trouvées, etc., vise à rapprocher les images suivantes : d’une part, des photographies aériennes prises en 1944 par les avions alliés à travers un dispositif automatique dans les environs de l’usine I.G. Farben, près de laquelle se trouvent les installations du camp de concentration d’Auschwitz-Monowitz, et, d’autre part, les photographies de L’Album d’Auschwitz, photographies faites par les SS entre mai et juin 1944 lors de la déportation massive des juifs de Hongrie à Auschwitz-Birkenau. ↩

- Harun Farocki, op. cit., p. 24. ↩

- Walter Benjamin, « Réflexions théoriques sur la connaissance. Théorie du progrès », dans Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, Paris, 2009, p. 476. ↩

- André Habib et Pavel Pavlov, « Conversation avec Harun Farocki », Site de Hors champ [En ligne]. [url=http://www.horschamp.qc.ca/article.php3?id_article=290]http://www.horschamp.qc.ca/article.php3?id_article=290[/url] (Page consultée le 23 juillet 2011) ↩

- Georges Didi-Huberman, op. cit., p. 112-113. ↩

- Aufschub (Harun Farocki, 2007) ↩

- Ibid. En cour, Gemmeker a dit qu’il n’était pas au courant de ces images tournées à Westerbork ; « [h]e also said that he hadn’t known what went on in Auschwitz ». ↩

- Harun Farocki, op. cit., p. 23. ↩

- Ibid., p. 24. ↩

- Jacques Revel, op. cit., p. 23. Il est important de noter que pour Kracauer, la photographie est à prendre au sens large, jusqu’à inclure le cinéma. ↩

- Je souligne. ↩

- Dans la salle de montage, le temps passe vite et il « devient […] difficile de faire la part entre son temps de travail et son temps de vie » (Harun Farocki, « Qu’est-ce qu’une salle de montage », dans Reconnaître et poursuivre, Christa Blümlinger [dir.], Paris, Théâtre typographique, 2002, p. 31), tant le travail de manipulation et de décryptage relève d’une lecture lente, rapprochée et approfondie du matériau : « En s’effaçant, comme le recommande Kracauer, lors d’une phase nécessaire de confrontation avec les documents, celui qui entreprend de voyager dans l’histoire se donne aussi la possibilité de “s’exiler” dans le temps et d’y trouver la réceptivité, “tous ses sens en éveil”, de celui qui n’a plus de sol sous ses pieds. » (Jacques Revel, op. cit., p. 28). Dans l’article tout juste cité, Farocki parle de la salle de montage comme d’un endroit où on apprend « à très bien connaître le film » et où « le film devient un espace où l’on habite, qu’on fait sien ». Plus loin, pour l’anecdote, il ajoute : « Un lieu obscur, la salle de montage. L’idée de condamner Eichmann à voir sa vie durant des images des camps de concentration doit être une idée de monteur. » ↩

- Philippe Despoix, op. cit., p. 90-91. ↩

- Carlo Ginzburg, Mythes emblèmes traces. Morphologie et histoire, Paris, Verdier (Poche), 2010, p. 231. (note de bas de page). ↩

- Ibid., p. 290. ↩

- Siegfried Kracauer, op. cit., p. 184-185. ↩

- Ibid., p. 182. ↩

- Jacques Revel, op. cit., p. 22. ↩

- « Pour Stendhal, “vérité” voulait dire, avant toute chose, refus de tout embellissement quel qu’il soit. » Carlo Ginzburg, Le fil et les traces. Vrai faux fictif, Paris, Verdier (Histoire), 2010, p. 253-254. ↩

- Harun Farocki, « Comment montrer des victimes ? », op. cit., p. 21. ↩

- Ibid., p. 23. ↩

- Harun Farocki, « Sursis — Respite — Aufshub », dans Intermédialités, op. cit., p. 120-122. ↩

- Georges Didi-Huberman, op. cit., p. 118. Il cite l’article Farocki dans Trafic. ↩

- Ibid., p. 119. ↩

- Philippe Despoix, op. cit., p. 92. ↩

- Ginzburg cite Kracauer : « L’objectif qui dévore le monde, c’est le signe de la peur de la mort. Le rappel de la mort, qui est présent en pensées dans toute image de la mémoire, les photographies voudraient le bannir par leur propre accumulation.” » Carlo Ginzburg, Le fil et les traces. Vrai faux fictif, op. cit., p. 340. Ainsi, en faisant des images de ces détenus au travail, en les accumulant, à la fois pour eux comme pour Breslauer, au travail lui-même, il cherchait à bannir cette peur de la mort, et sans doute la mort elle-même. ↩