Il est minuit

Ce n’est pas comprendre qu’il faut, c’est raconter.

Hervé Bouchard

Il y a des créateurs qui ne savent nous inspirer que le mépris le plus inconditionnel. Pendant longtemps, je comptais sur ma liste d’indésirables l’italien Visconti. Fouillez-moi pourquoi, il y était et il y triomphait.

NUIT BLANCHE

Il n’a rien compris à Dostoïevski ! que j’écrivais, dans ma tête, en gras et en majuscule, en voyant son adaptation des Nuits blanches. Mais sur le cas de Visconti, je ravisais ma position sévère par une nuit récente. Cette nuit-là, je regardais pour la première fois Violence et Passion. Je donnais une autre chance à Visconti, mais seulement parce que j’assumais que ce huis clos de Visconti devait assurément être la chose la plus ronflante du monde et du coup, la plus nécessaire au combat que je menais alors contre l’insomnie. Pour être complètement transparent, ce Violence et Passion, malgré mon injuste mépris pour Visconti, parce que j’aime beaucoup Burt Lancaster et que je me passionne pour le dessin de Blutch qui se nomme Tableau de chasse (incomplet) du mystérieux Burt Lancaster, il faut dire aussi que j’en étais un peu curieux quand même. Si on peut reprocher à Blutch l’omission de l’adorable film de Forsyth, le dessin est inspirant et intrigant et donne la pleine mesure du mystérieux, pour ne pas dire incomparable, talent de ce grand acteur. Vous me direz avec raison que la référence à sa collaboration avec Visconti correspond plutôt au Guépard, mais quand même, c’est à la faveur de ce petit dessin, portrait sévère d’un Lancaster vieillissant, que je me souviens tout à coup de l’existence de Violence et Passion dont le titre original est par ailleurs Conversation Piece, titre plus juste et plus sobre.

CONVERSATION PIECE

Burt Lancaster ressemble à une plante négligée, grise, grave, moustachu, et surtout, sereine et résignée. Lancaster est habité par un JE tourmenté par le spectre de plusieurs autres JE. Les JE forment entre eux une équipe redoutable et il est assailli par la pesanteur de ce cortège qui vient se bousculer aux portes de la mémoire pour inspirer à sa conscience le regret de vivre encore. Au seuil d’une mort qu’il a décidé d’affronter seul, en silence, Lancaster voit dans le poids de ces JE magnanimes une toile tissée d’anciennes passions et de nouvelles amitiés; la vie, parce qu’elle n’est jamais trop heureuse, lui montre comment il est étrangement possible de développer un goût pour la haine, d’aimer se placer dans un rapport de force où nous ne serons jamais à notre avantage et pourtant, jouir de cette infériorité que nous ressentons devant le constant malaise d’être soumis à l’autre, même par la tendresse, et Lancaster, tourmenté, va trouver dans ce rapport la validation d’une existence tout au plus médiocre, et goûter ainsi l’amer vécu d’une bataille perdue d’avance et tirer des vestiges du combat une sorte d’amitié pour la défaite. Gros programme !

Vous ai-je dit que c’est un huis clos ? C’est aussi, à mon sens, une émouvante réussite qui me permet enfin de pardonner à Visconti tout l’ennui que m’a inspiré son Guépard, sa Mort à Venise et ses Nuits blanches. Pour m’endormir, cette nuit-là, j’aurais peut-être mieux fait de revoir un de ces trois films là.

Sur leur liste personnelle de créateur imbuvable, j’en connais beaucoup qui inscrirait le nom de Xavier Dolan en gras et en majuscule, lui qui vient également de réaliser un huis clos.

— Tu as finalement vu Mommy de Dolan ? me demande René qui, justement, déteste Dolan avec un appétit qui va jusqu’à l’énergiser complètement.

Lorsque René parle de Dolan, ses yeux brillent et un feu malin s’allume en eux et il en vient à dire des trucs drôles et choquants pendant qu’on se tape sur les cuisses et qu’on rie à gorge déployée en l’écoutant, par exemple, dire que le moment étonnant de Mommy où le garnement élargit le cadre de ses mains heureuses pour enfin lui donner sa pleine dimension, que ce moment, oui, correspond au plus pire moment hipster de l’Histoire du Cinéma canadien, qu’il est l’ouverture d’une brèche qui nous fait entrer dans le cauchemar le plus ridicule de la prétention artistique et que c’est par là, cette singerie qu’on a osé applaudir, que nous aurons goûté à ce qu’inspire toutes les forces du mauvais goût cannois… et il poursuit, ainsi de suite, pendant parfois plusieurs minutes. Et on est souvent plusieurs à écouter René prêcher comme ça, avec cette générosité espiègle qu’on ne condamne jamais et qu’on récompense même d’observations critiques aussi inspirées qu’étudiées.

— Oui, que je réponds à René, j’ai enfin vu Mommy, le Vidéotron à côté de chez moi liquide son stock. J’ai payé quatre dollars pour la copie Blu-ray.

— Tu as payé quatre dollars de trop ! Ce film ne vaut rien ! de répliquer René en donnant un coup de poing dans l’air.

— Tu es injuste, que je lui réponds. En fait, tu te permets d’être aussi cruel parce que Dolan est en ce moment à son plus vulnérable.

— Tu veux dire ? de demander René.

— En raison de tout ce qu’on en apprend du tournage et du montage, son film américain me semble inspirer le dégoût. J’aurais imaginé que l’on condamnerait plus sévèrement un aussi formidable gaspillage…

— Le film ne s’est pas fait épargner ! de dire René en célébrant d’un geste ensoleillé son triste sort.

— Mais Dolan a rebondi ! que je réplique avec fougue.

— Et comment ? que demande René, intrigué.

— 11 millions pour réaliser un huis clos ! que je lui réponds.

— Un autre gaspillage ! Le budget de My Dinner With Andre était de 500 000$. Louis Malle rebondi mieux que Xavier Dolan.

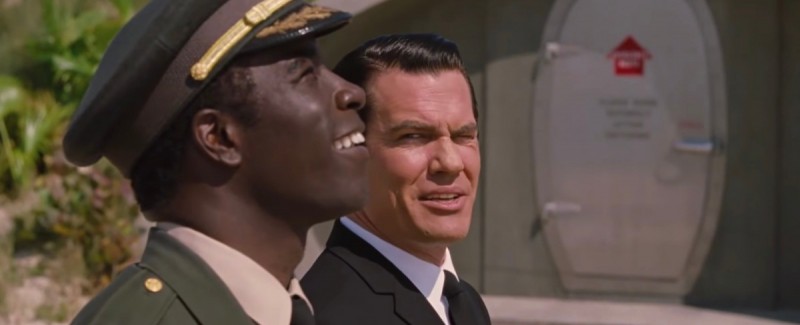

— Rebondir de quoi ? Malle venait de réaliser Atlantic City qui n’a rien d’un gaspillage et qui a donné à Burt Lancaster un de ses derniers grands rôles (si ce n’était de Local Hero de Forsyth, ce serait, en fait, son dernier grand rôle).

— 11 millions ! de hurler René.

— Louis Malle n’a pas tourné en 65mm.

— Tu prends sa défense ? de me lancer René avec mépris. Tu me cherches ?

— Il frappe tout le temps des coups circuits en France. Que veux-tu ? Il a une très bonne moyenne en France. Mais enfin, ce que je voulais te dire, c’est que quand j’ai acheté ma copie de Mommy, la caissière du Vidéotron, en donnant à sa parole le caractère de l’évidence, a dit : « Il faut absolument être insensible pour ne pas aimer ce film » !

— Voilà qui est un peu triste ! Et tu l’aimes ce film ?

— Pas vraiment, que je réponds, mais j’aime Anne Dorval…

— La pauvre, qui marche en plein centre de la rue, mais seulement pour les besoins du cadre et qui en échappe tous ses précieux fruits et légumes.

— Pauvre Anne Dorval qui échappe tous ses précieux fruits et légumes…

— J’aime cette scène, d’admettre René.

— Moi aussi, mais tu vois, je me considère comme quelqu’un d’assez sensible. La preuve, j’ai pleuré dans Men in Black 3, à la toute fin, une scène à la plage, lorsqu’un enfant assiste à la mort cruelle de son papa, tué par un couteau extraterrestre. Imagine, le méchant éjacule à même la chair de son corps de formidables couteaux et il y a un écureuil qui a sa demeure dans sa main gauche. C’est fantastique non ? Et puis, le méchant s’échappe et c’est après l’assassinat du père qu’on réalise, par un rebondissement scénaristique radicalement débile, que Will Smith, de retour du futur pour l’occasion, est en fait l’enfant qui vient d’assister au meurtre de son paternel. Impuissant, il observe celui qui deviendra dans le futur son partenaire, Josh Brolin, consoler l’enfant qu’il était, le jour de l’assassinat de son père… et moi, voilà, devant cette scène, je pleure…

— Malgré cette navrante confession, de dire René, sensible, tu ne l’es toujours pas selon les critères de sensibilité de la caissière du Vidéotron.

— Si on est émue par une oeuvre, est-ce que ça veut forcément dire qu’on l’aime ?

— À toi de me le dire…

— Céline Dion est émouvante. Pavarotti aussi. Sans parler de la fin de Men in Black 3. Je ne peux rien y faire. Mais bon… est-ce que j’aime tout cela ? René, ce qui est vraiment agréable, c’est d’en parler sensiblement !

— Ou pas ! d’hurler René qui n’est quand même pas près, au nom de la sensibilité, de se priver de son insolence.

Comme spectateur, là en est la confirmation, on est tout à fait faillible, d’accord, mais comment vraiment se méfier de ce qui assujetti l’identification à une ambition qui cherche à nous manipuler pour nous émouvoir (pensons à un intertitre dérisoire, à un flash-forward inconséquent, à une logique de confrontation plaquée sur un récit autrement banal) ?

LOCAL HERO

Si je verse des larmes en écoutant Richard Desjardins chanter Notre-Dame des Scories, est-ce que les larmes que je verse en visionnant Mommy de Dolan sont de la même teneur ? Il me semble qu’il y a des larmes qui sont moins vilaines que d’autres et que ces larmes sont celles qui se rapporteront véritablement à ma sensibilité. Richard, qui est un brave, arrive à tirer ses larmes de mon corps en flattant mon âme, en s’accordant à ma compréhension poétique de l’univers – la construction dramatique de la chanson me plonge dans un ordinaire auquel l’énergie musicale de Richard, sans confrontation, mais avec les armes de la douceur, produit des images lumineuses qui sont capables de tout comme de rien, mais pourtant, entre ce tout et ce rien, dans cet espace bénie qu’invente la chanson, de réconcilier la beauté de la vie à tout le chagrin qu’elle engendre.

Dans La face de l’autre (le roman), Kôbô Abe écrit : Cela fait du bien d’aller de temps à autre au cinéma. Là, les spectateurs portent le masque des acteurs. […] Un cinéma est un endroit où vous allez échanger votre visage quelques instants, en payant.

Abe a sûrement raison. En nous laissant souvent bien impuissants, le cinéma nous prend notre visage et nous en impose un autre, nous vivons autrement à travers le masque des acteurs des émotions étrangères, lointaines ou au contraire, complètement familières et universelles. Il nous arrive alors de verser des larmes. Cela arrive. Si vous vous promenez dans les rues bruyantes de la ville, vous rencontrerez certainement un ami ou un ennemi qui parlera en mal du dernier Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood). Beaucoup de ce qu’on en vient à trouver détestable du film vient en partie de notre incapacité, disons, collective, à assumer une part d’identification envers ses héros, Brad et Leonardo, des brutes d’une autre époque, machistes, héroïques et problématiques, qui sont si beaux et pourtant si peu émouvants. Ils ne sont pas là pour vous faire pleurer.

Le spectateur, qui aspire à être la voix d’un seul et même visage et de surtout jouir du privilège de choisir son visage, le plus propre, le plus vaillant, le plus politiquement correct, lui, est un peu comme une croquette. S’il ne peut pas se reconnaitre dans l’ambivalence, le doute et l’ambiguïté, cette fragile trinité appartenant aux artistes, le spectateur (cette attitude, vous remarquerez, est aussi celle des décideurs) s’autorise à se ranger du côté de la Vérité pour s’en faire le commissaire. Le spectateur n’a pas le privilège de prendre un visage et il va pour cela nous montrer ce que le Monde a dans le ventre. Et avec son visage intact, dans l’ombre de sa déception, s’il n’a pas été ému, il est facile pour lui d’en sortir pour s’en prendre à la nuance et à la fiction. Dolan a compris cela et bien des affaires sûrement. Contrairement à Tarantino, il sait comment, en dépit de tout, rendre un visage émouvant. En ce sens, ou à mon sens, Tarantino est peut-être plus sensible que Dolan, mais ça, c’est un autre paradoxe.

De ma promenade du jour, j’ai rebondi vers le dernier Dolan et me suis demandé s’il ne créait pas que pour jouir de sa chance de créer ? Il le peut, et à hauteur de 11 millions, alors il en profite. Qu’est-ce que je ferais à sa place ? Probablement pas un huis clos, mais du moins, quelque chose d’ambitieux, au même titre que Matthias et Maxime l’est probablement, je l’espère en tout cas, aux yeux de Dolan.

J’ai le souvenir d’avoir toujours voulu adapter Ferron pour le cinéma, que mon projet de cinéma émerge en moi alors même que je découvre le roman immense de Ferron. Le ciel de Québec. En l’adoptant pour le cinéma, je n’y trouverais certainement pas ainsi le chemin vers le marbre de France. Mais ce serait surtout un plongeon dans les ouvertures que Ferron à ménagées dans le passé et dans l’avenir, une façon très ambitieuse et personnelle de me perdre dans les architectures d’un monument qui dépasse l’entendement, qui défie la logique, qui rivalise avec la Connaissance, qui constitue une sorte de miracle, une puissance supérieure crée par l’homme pour l’élever et qui contient la force de s’installer en lui pour y rester à jamais, pour construire quelque chose, une cathédrale.

Et là, avec de la fougue et bien peu de logique, je fixerais le budget de la cathédrale à 11 millions, et je vous annonce que c’est quand même fort peu pour un monument qui déborde de matière, d’originalité, de mystère et qui raconte une image dormante du pays incertain, une image grasse, vivifiée par la force de la parole, la force qui engendre et enjambe le réel. Évoquant cette force littéraire, qui est fulgurante, je pense naïvement qu’une combinaison de ces deux mots, engendre et enjambe, me permettrait d’exprimer ma pensée avec une précision plus sincère. Comme en témoigne cette confession, le sens de la concision que j’ai seulement accepté de développer en lisant des romans d’aventure et d’espionnage ne m’est ici d’aucune utilité.

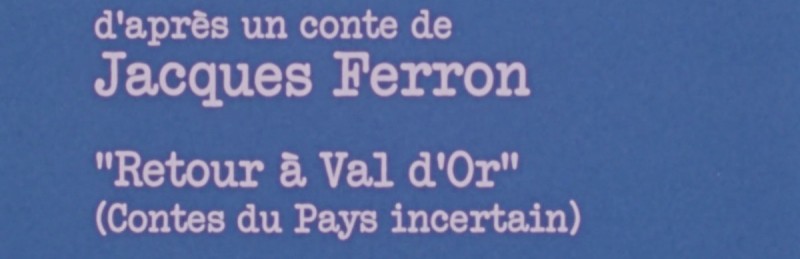

À ma connaissance, en attendant la mienne, il n’existe que deux adaptations d’oeuvres de Jacques Ferron. Et dans chacune d’elles, tout ce qui vient de Ferron y est magnifique. C’est l’enrobage qui fait défaut, la musique, l’onirisme, bref, la mayonnaise.

LA DERNIÈRE NEIGE

« Un soir la neige se mit à tomber. La femme qui, depuis leur arrivée à Montréal, n’avait osé sortir, terrifiée par la ville, s’écria : Il neige ! Viens, nous irons à Senneterre. Et de s’habiller en toute hâte. »

Reconnaissez-vous le conte du Retour à Val d’Or ? C’est un très beau conte. Il est du recueil intitulé Contes du Pays Incertain. Hélas, vous ne reconnaîtrez rien de l’incipit du conte dans les premières images du film La dernière neige d’André Théberge, mais plutôt dans les dernières. Théberge a choisi d’adapter Ferron par le biais d’un certain réalisme psychologique, bête pernicieuse, qui impose une rythmique affublée d’explications et de justifications, et, plus compliquée, d’une lourdeur qui s’épuise et qui me semble ne pas appartenir à la langue de Ferron.

Et contrairement à Tinamer de Jean-Guy Noël, l’autre adaptation de Ferron, Théberge n’a rien conservé de la musicalité du dialogue ferronien. Gilles Vigneault est un grand acteur, mais surtout un grand musicien. À l’écran, il le prouve une fois pour toutes dans Tinamer qui donne accès à la musique des si beaux dialogues de L’amélanchier. Permettez-moi même de dire, haut et fort, qu’il en est le parfait interprète et que Louise Portal répond à sa musicalité avec des notes tout aussi riches et savoureuses.

Théberge émeut, lui aussi, lorsqu’il s’en tient au conte de Ferron, c’est-à-dire, pendant les deux dernières minutes de ce trop long film, deux minutes, qui résume assez magnifiquement ledit conte.

GILLES VIGNEAULT

En pleine promenade, je réalise que j’ai oublié mon crayon dans mon autre pantalon. Je n’ai que quatre pantalons et pourtant au moins trois fois plus de crayons que de pantalons. Je pourrais en laisser un, en tout temps, dans chacun de mes pantalons. Je me serais ainsi évité le déplaisir de le chercher partout ce crayon. De retour de ma promenade, je n’ai rien noté d’autres que l’observation qu’à nourri mon oubli, c’est-à-dire, ce que vous venez de lire. Je remarque aussi qu’une abeille est restée prise dans les maillons de mon chandail. Une abeille d’automne ? D’une main délicate, je la délivre. Elle s’envole et se frappe à la fenêtre. Qu’elles sont belles et naïves ces abeilles ! Des années après Maeterlinck, elles s’imaginent encore, comme les poètes et les peintres, que la solution est du côté de la lumière. Certaines choses ne changeront jamais.

Cette promenade devait alimenter la réflexion que je nourris à l’égard du Ciel de Québec et de mon rêve de l’adopter au Cinéma. J’en reviens vidé. Si je n’ai rien noté, j’aurai quand même pensé à Pasolini, Buñuel, Suzuki, Ford et Ozu. L’insomnie me guette encore et plutôt que de retourner à ce somnifère italien qu’est Visconti, j’appréhende la nuit blanche autrement et d’une main hésitante, je cherche dans la bibliothèque une lecture qui me réconforterait. Je trouve la poésie de Philippe Jaccottet. Il écrit et je m’en trouve instantanément mieux…

Garde intacte ta faiblesse

Je relie cependant un autre poème qui me rappelle que je ne suis qu’un vulgaire citadin, un peu comme Conan qui, en dépit de sa barbarie, se façonne un oreiller de neige pour mieux connaitre le sommeil. Ma faiblesse ? Elle sera de toutes mes créations. Je cherche pendant plusieurs minutes un autre vers susceptible de réconforter mes insécurités.

L’incertitude est le moteur

l’ombre est la source.

Ah ! Voilà qui suffit pour ce soir. Il est déjà minuit.