Fleurs, animation et vidéos singulières

Ce texte revient sur quelques œuvres présentées dans le cadre du Symposium XP : Filmer, performer qui s’est tenu les 2 et 3 juin derniers à la Cinémathèque québécoise 1 .

_______________________________

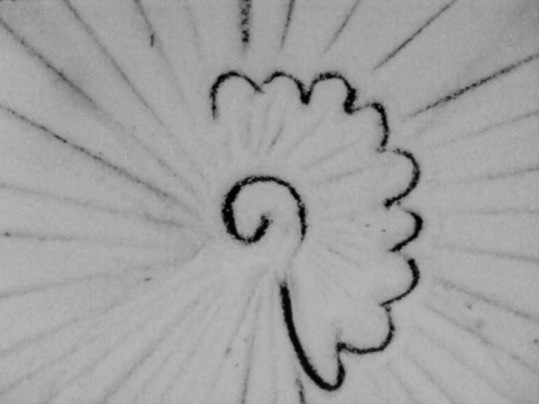

Un temps des rosacées en fleurs et des amarantines rougeoyantes — celles que l’on retrouve, mouvantes et verticales dans les plates-bandes de la Cinémathèque québécoise. Avant qu’elles ne fassent leurs fruits. C’était ce temps où l’on pouvait encore visiter l’exposition Trompe-l’œil d’Alexandre Roy, mise en espace d’un mur à l’autre du foyer Luce-Guilbeault. Des mutoscopes (cousins des folioscopes), installés à hauteur d’yeux s’animaient sous l’action des manivelles. Des études de mouvements réalisées à l’écran d’épingles toupinaient en boucle, dans des compositions kaléidoscopiques. Des anamorphoses. Des épingles. Des jouets optiques. À travers les fentes du disque d’un phénakistiscope, un cycle d’une infinité d’yeux aux paupières clignantes et aux effets de dentelure (d’après un design de la London Steroscopic and Photographic Company) aura tour à tour épié l’audience des Sommets du cinéma d’animation (auxquels je participai), puis l’assistance de ce plus récent symposium consacré au cinéma expérimental à Montréal.

D’après un design de la London Stereoscopic and Photographic Company (1854–1922), Alexandre Roy, 2021.

Un printemps des fleurs, d’animation et de cinéma expérimental. Avant que la boucane des grands feux ne prenne à la gorge. Un printemps grouillant.

Dans les mois de mai et de juin entourant la tenue de ce Symposium, on aura été gâté·e·s avec la venue d’artistes, de cinéastes et de programmateurs de passage (notamment à la lumière collective, chez Main Film, puis grâce à Double Négatif et VISIONS). Il y eut profusion d’échanges et d’allers-retours heureux entre Montréal et Toronto. D’une part, à Toronto avait lieu la plus récente rencontre des film labs, Analogue Resilience: Film Labs Gathering à la fin mai. De l’autre se déroulait ici le Symposium de cinéma expérimental à la Cinémathèque québécoise. Elena Pardo, Millie Wissar, Azucena Lozana et Luis Macias y performèrent. Je pense aussi à Dianna Barrie et Richard Tuohy, à Sébastien Ronceray de l’association Braquage, ainsi qu’à l’association Mire qui furent présent·e·s à Montréal dans le courant de ces semaines de printemps. Réjouissances.

Smaragdin

Mais plutôt y revenir à cet œil. Retrouver cet œil tournoyant, celui démultiplié du phénakistiscope d’Alexandre Roy, le retrouver dans la restauration toute récente de l’œuvre de Jean Letarte, Smaragdin (Jean Letarte, 1960). S’en surprendre. Smaragdin avait été présenté à Karlovy Vary, et s’était taillé une place dans la sélection officielle de la toute première édition du Festival international du film d’animation d’Annecy, aux côtés d’Evelyn Lambart, de Norman McLaren, de Robert Breer. Retrouver cet œil, soixante ans plus tard. Un œil serti de pétales, un œil vulvaire. Un œil issu de la prose, des écrits de Louky Bersianik (qui signe par ailleurs ce film sous son nom de naissance, Lucille Durand, avant de se faire connaître sous son nom de plume).

Smaragdin (Jean Letarte, 1960).

Il effeuille l’œillet de son œil sur l’étendue de la Terre promise

Chaque pétale insiste en tombant et fait une tache de son

Mais la corolle persiste

Et l’œil refleurit plus grand 2

Il croît dans un emportement animé. Par de l’animation de remplacement, sous la caméra, la toupie qui fait office de pupille tourbillonne, s’affole. Abruptement, plusieurs « yeux », verreries et ampoules de tailles ascendantes se substituent dans un vlan senti. Cette parole incantatoire, ce « refleurit plus grand » qu’énonce la voix de Marcel Sabourin commande l’animation. Les mots proférés rythment l’enchaînement des images, cette trame poétique impérieuse tout droit jaillie de l’imaginaire de Bersianik. Un mariage assorti. Les mots, les gestes. On ne lit pas souvent que Bersianik a écrit pour l’écran. Et pourtant. Auparavant, Bersianik co-scénarise Looky Doodle (1959) avec Letarte à Paris. Dans les années soixante et soixante-dix, elle œuvre à titre de recherchiste et de scénariste pour la télévision — notamment pour l’émission Chez Hélène à CBC Television, ainsi que pour le documentaire Alice et les femmes cinéastes (Pierre Duceppe, 1973) à Radio-Canada. Elle participe à plusieurs stages dans des studios de cinéma d’animation en France, en Italie et en Tchéquie 3 . Une cinécrivaine, pour reprendre un terme d’Agnès Varda qui, dans le générique d’ouverture de son Ulysse (1983), emploie le crédit « cinécrit par ». Bersianik sort des rangs. Une quinzaine d’années avant la parution de L’Euguélionne, elle met en mots un chant poétique cosmogonique et charnel, qui ne soit pas sans augurer la quête extraterrestre de son éminente protagoniste à la recherche de sa « planète positive ». Deux sciences-fictions fortes aux accents symbolistes.

Reste la mise en images. On privilégie une approche décloisonnée où l’on recourt à des objets comme des lunettes grossissantes, des lentilles réfringentes dans de l’animation de remplacement et des effets d’optique sous la caméra. Mais le cœur du film, c’est de l’animation de particules, de l’animation de cristaux de sel sur ce qui semble parfois être un carton noir, puis à d’autres moments, on prend sciemment le parti du verre. On rétroéclaire. On s’offre les potentialités du banc-titre multiplan. Disposés en fines stries, puis en amas distincts, les grains de sel s’avivent sur des plaques de verre disposées à différentes hauteurs, dans des moirés qui se confondent, se disjoignent. L’avant-plan, souvent flou, estompe en partie les couches inférieures, quant à elles au foyer, dans des jeux de profondeur et des nébuleuses imprécises, animées à intervalles réguliers. Les séquences les plus fluides, les plus patientes s’avèrent être celles où le sel se comporte en eau liquide et s’étale telle une vague qui se couche sur la plage. Il devient alors petites bulles, écume. Il s’ébroue puis ondoie à nouveau. Il se répand telle une flaque, un vilain dégât. Ça saute d’une coupe franche qui interrompt l’enfilade en « straight-ahead » des images. Or, Smaragdin, en termes de montage, c’est davantage cette étonnante versatilité des fondus, des transitions entre les plans, entre les scènes. Le film se démarque par cette combinatoire affluente de fondus enchaînés décalés (staggered mixes), de flous, de balayages de l’écran déclinés sur le banc-titre multiplan, de dispersement des particules, ces contorsions scorpioïdales et ces surimpressions artisanales. Cette profusion d’effets, ces tentatives. J’ai été émue par les métamorphoses à même le sel, à même l’animation en tant que telle. La corolle d’une fleur apparaît, pétale par pétale, dans une spirale qui s’efface à mesure qu’elle s’enroule. Des ratures découpent le tapis de sel. Ça se rompt. Les cristaux se tassent à gros traits jusqu’à n’être que bandelettes texturées. Ces bandelettes sont à leur tour balayées à l’horizontale, fourvoyées hors du cadre. Du sel se meut et des figures disparaissent, se défont.

Smaragdin (Jean Letarte, 1960).

Bernard de miami, Four seasons bouquet

Des translations horizontales en noir et en tons de gris de Smaragdin, je passe à celles animées à la verticale en teintes bistrées de Untitled (Bernard de Miami) (2011) de l’artiste interdisciplinaire Kandis Friesen. Ce dernier a été présenté dans le cadre de la séance mettant en lumière le catalogue foisonnant du Groupe Intervention Vidéo (GIV), qui m’a enchantée et sur laquelle je reviendrai. Dans un flot animé du bas vers le haut, sur une table rétroéclairée circulent des souvenirs, des hydrangées séchées, des diapositives — dont celle de ce bernard-l’hermite de février 1977 —, à différentes vitesses de défilement, un peu à tâtons, dans des manipulations hésitantes. Un herbier et une boîte à souvenirs ont été vidés, ils passent au banc-titre, sous la caméra. Peut-être en scrute-t-on les contenus à la recherche de relents du passé ? Le procédé de rétroéclairage rend les objets, les bouts de brindilles translucides, manifestes, et en sautillant, j’ai parfois l’impression qu’ils rigolent d’un petit rire cristallin — à l’instar de cette guitare tintante, de ces grelots en trame mélodique. Sur quelques séquences, un éclairage du dessus complémente, donne à voir plus en clarté. Des linceuls, des pellicules diaphanes enrobent les souvenirs, les feuillages à différentes profondeurs, instillant des jeux d’opacité à même les matières organiques. Un papier essuie-tout sert d’écran opaque entre la caméra et les babioles éparpillées. Puis s’opèrent des surimpressions numériques, divers fondus enchaînés. Des frondes de fougères, des miettes de fleurs s’amoncèlent tels des mandalas, dans des mouvements de rotation composites. Elles s’entremêlent numériquement, en plusieurs couches. Ensuite, des cônes de sapin, des cigales reparcourent le champ. Depuis un rouleau, des tickets se déchirent, un à la suite de l’autre, image par image. À mesure que les miettes et les poussières se déversent, on croirait atteindre le creux d’une boîte. Fondu au noir. Déjà. Les copeaux, les petites fibres, les insectes morts du fin fond, du rebord de la fenêtre. Cet ancien vivant.

Untitled (Bernard de Miami) (Kandis Friesen, 2011).

Four seasons bouquet (Emma Roufs, 2022).

Les frondes de fougères, leur émiettage nerveux, leur fin. Ce sont les fougères desséchées. Les bouts qu’il en reste.

Ce sont cette fois des fougères vivantes qui ont été cueillies par Emma Roufs dans son Four seasons bouquet (2022). Munie d’une caméra super 8, Roufs amasse un bouquet qui ne fanera jamais, pour lequel aucune tige n’a été coupée. On est dans du tourné-monté au fil des floraisons, un tournage chronologique d’un printemps à un autre. Un film-esquisse glané sur plusieurs promenades. D’abord les coquelicots, les mauves, les anémones, les camomilles. C’est une caméra portée, furtive, mais consciencieuse. Toute en fulgurances. Le film en tant que tel, la pellicule devient feston. La caméra farfouille parmi les frondes, elle cherche. Au son des gicleurs, du bruissement du trafic, elle s’élève vers les airs, les branches, elle décrit des arcs. Les couleurs saturées des fleurs d’ail, ce faste, ces roses roses se prêtent à tout plein d’affolements visuels. Les frênes ploient sous le poids de leurs grappes de samares, les fruits deviennent accessibles pour l’objectif. Du cherché-trouvé. Plus loin, d’autres saisons ; de l’épine-vinette, quelques bruyères. Jusqu’au retour des bourgeons, des pétales. Leur tendresse, leurs couleurs de jour, pour une promeneuse et du super 8.

Four seasons bouquet (Emma Roufs, 2022).

Flaque(s) et œuvres vidéo du GIV

Depuis sa parution sous forme de recueil en 2023, la poésie de Pascale Bérubé s’est mise à macérer pour moi, comme une sorte de pâte, une matière en soi — une matière pour penser le cinéma, les représentations, les regards, les féminités. Un liant. Ce bouquet réalisé par Roufs, je m’y réfère, à nouveau j’y songe lorsque se réimprègnent en moi les mots de cet extrait, la prose de Pascale Bérubé qui invoque : « […] un pétale d’un bouquet tombant en une flaque d’une couleur insistante dans cette nuit qu’orchestre ma chambre. La télévision est allumée, sans volume, et ce qui me reste de vision trace le visage qui semble fondre en pixels d’une actrice dont j’ai oublié le nom 4 ».

Ça peut, étrangement, se ramifier ce qu’a fomenté le GIV pour le symposium. Un bouquet tombant en une flaque, ou plutôt trois flaques. Il s’agit de trois flaques issues de la carte blanche offerte au Groupe Intervention Vidéo, dans un passage du micro (« pass the mic ») de Hors champ à Anne Golden, commissaire indépendante et directrice artistique du GIV. Un programme d’œuvres vidéo surprenant, où se côtoyaient entre autres Nothing Compares to You de Dayna McLeod (2011) et une performance filmée de kimura byol lemoine (YouDoYou, 2020). Une sorte de décompression du temps s’est opérée, et puis des couplages improbables entre des œuvres d’époques et d’origines différentes faisaient basculer dans des trajectoires, des champs exploratoires singuliers. Ça m’a épatée combien, bien que moins matiéristes, les médiums vidéo — ne serait-ce que par leur accessibilité — conviennent à des propositions plurielles, à de vastes chantiers de création de discours, de vécus, d’imageries et de pratiques. On se figure bien des pratiques, des catalogues d’œuvres plus militantes, voire queers, féministes, transféministes (me viennent en tête les vidéos de Mirha-Soleil Ross, de Xanthra Philippa Mackay). Il y a de tout ça dans ces trajets, dans ces détours et inflexions proposés par Golden ce trois juin dernier.

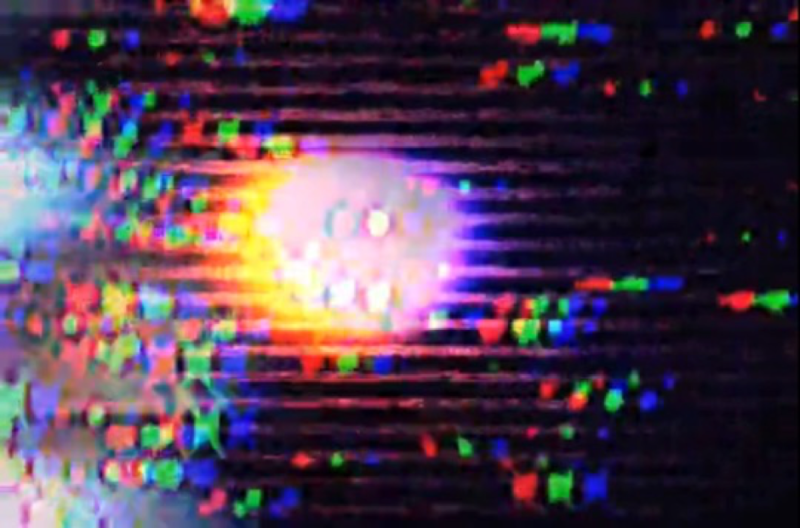

La Lune (Sabrina Ratté, 2010).

Un pétale d’un bouquet tombant en [des] flaque[s] d’une couleur insistante dans cette nuit. La première flaque fait miroiter cette chrominance, ces chatoiements en rvb de part en part une lune, La Lune de Sabrina Ratté (2010) qui se retrouvait au milieu du programme consacré au GIV. Il y a foison de ces pépites de rubis, de saphirs et d’émeraudes fluo, et la lune luit dans des faisceaux roses (intersection du rouge et du bleu) et des rémanences jaune clair (intersection du rouge et du vert) propres aux trames des télévisions cathodiques. Elle délaisse son orbite pour danser sur de l’eau, dans des effets magnifiants semblables à ceux des zooms des caméscopes. La musique de Roger Tellier-Craig — par ses textures, ses clapotis, sa structure en boucles — berce vers un songe mystérieux, une sorte d’énigme à laquelle répondre en un temps imparti. Un décompte secret. Je ne sais pas si La Lune expérimente avec la synthèse vidéo, le feedback visuel. Ratté manipule et transforme ses images. Les débuts de l’art vidéo semblent l’inspirer, jusque dans cette alliance pour la distribution avec le GIV. Une belle idée.

La deuxième flaque se trouve à même le pavé, les rues du centre-ville de Santiago du 29 août 1988. Les camions-citernes, les camions-gicleurs de l’antiémeute harcèlent les femmes, les personnes qui participent à la manif-action du collectif féministe Mujeres pour la Vida (Femmes pour la vie). La vidéo No me olvides (Ne m’oublie pas) de la réalisatrice chilienne Tatiana Gaviola (1988) dénonce la répression politique persistante, l’excès, la puissance outrageante des jets d’eau débités sur les militantes. L’eau déchiquette leurs pancartes, les silhouettes. Et ce qui me reste de vision trace le visage qui semble fondre en pixels d’une personne dont j’ai oublié le nom. Chaque pancarte portée par les manifestant·e·s symbolise l’« ombre » d’une personne, d’un·e proche ayant disparu depuis le début de la junte. Anita Fresno. Soledad Torres. Reinalda Pereira. Abraham Lopez. Yolanda Campos. Sur chaque silhouette, cette inscription : « ¿ Me olvidaste ? Si — No — » (Tu m’as oublié·e ? Oui — Non). Des chœurs de militant·e·s entonnent des chants de résistance, et ça se couple à des prises de parole, à des airs lyriques que Gaviola apparie à des images vidéo graveleuses, rosâtres et grises, ainsi qu’à des ralentis, à ces gouttelettes qui embuent sa caméra en marche — une caméra solidaire des femmes et de leurs disparu·e·s, de leur dignité.

No me olvides (Tatiana Gaviola, 1988).

La troisième flaque se fait essuyer, éponger par une ménagère anonyme, une femme de rêve. La télévision est allumée, sans volume, et ce qui me reste de vision trace le visage qui semble fondre en pixels d’une actrice dont je ne connais pas le nom. Œuvre expérimentale-phare des débuts de la production vidéographique féministe au Québec et au Canada 5 , Femmes de rêve (Louise Gendron, 1979) brille par les qualités ludiques et caustiques, la virtuosité de son montage aux accents collagistes. C’est d’ailleurs le crédit que Gendron revendique dans le premier carton du générique de fin : « réalisation-montage ». Femmes de rêve puise son imagerie dans les publicités télévisées des produits nettoyants et des produits de beauté, de nourriture, de marchandises, dans les portraits et les titres, les accroches misogynes des revues de mode, des journaux, ainsi que dans les photographies morcelantes des catalogues des grands magasins. Une partie du matériel se compose de photomontages, d’images statiques filmées sur un banc-titre. C’est le cas par exemple des collages de mots (« [les] [femmes] [ont] [perdu…] [… la] [tête] ») et des découpes des publicités des magazines. Bien plus, le banc-titre permet des zooms sur des reproductions de photos de femmes, de peintures, sur des déchirures de mots.

Le montage de la séquence « les vaporeuses » entremêle des surimpressions, des fondus enchaînés de figures éperdues et éthérées, dans des courses au ralenti et des robes au vent, sur des airs mièvres de harpe et de flûte. S’en suit une adroite séquence de réemploi, en champ-contrechamp de figures d’hommes voyeurs, de photographes derrière leur appareil mis en alternance entre des femmes têtes d’affiche — dans une articulation, des énonciations manifestes d’un certain male gaze qui se repère autant dans un cinéma hollywoodien classique que dans les publicités diffusées au Québec et recyclées (voire revalorisées !) par Gendron. Sur du son, des battements de tambour asynchrones, une sorte d’éboulis, d’enchaînement successif et rapide d’inserts de ménagères à la tâche en vient à se fragmenter. Les plans se dédoublent à mesure que Gendron questionne le matériel. Peu à peu, le champ se mue en une mosaïque, en un tableau carreauté évoquant les carrelages des fenêtres. À ces enfermements, à ces mises en scène glamourisées du travail domestique, Gendron réplique — elle s’attèle à créer des embrasures, des fuites vers l’avant dans des rythmes, des détournements habiles. Une fin finaude.

Femmes de rêve (Louise Gendron, 1979).

À la fin de ce printemps, mon œil refleurit plus grand. Une soif de voir peut-être. Je me perds un peu. Je me remémore quelques tendresses, quelque chose comme des taches de son, un restant de vision. Une envie de voir des séquences animées, des élans de montages plus désorientants, des élans pluriels. M’y attarder. Actionner d’autres manivelles.

Notes

- https://www.cinematheque.qc.ca/fr/cycles/symposium-xp-filmer-performer/ ↩

- Extrait de Smaragdin (Letarte, 1960). ↩

- Éléments biographiques présents dans Louky Bersianik, L’Euguélionne, Montréal, Typo, 2012 [1976], p. 728. ↩

- Extrait de Pascale Bérubé, Trop de Pascale, Montréal, Triptyque, coll. « Queer », 2023, p. 28 ↩

- Groupe Intervention Vidéo, « La vidéo comme médium féministe et social. Partage d’expérience du Groupe Intervention Vidéo (GIV) », dans Julie Ravary-Pilon et Ersy Contogouris (dir.), Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec. Confluences et divergences, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Vigilant·e·s », 2022, p. 313. ↩