Faire pousser les images

« Faire pousser les images ». L’expression revient au cinéaste hollandais/anglais Karel Doing avec lequel j’écris cet essai. Associée à sa pratique directe et artisanale sur celluloïd depuis 2016, elle interroge les manières durables de cultiver le film.

— Elio Della Noce

_________________________

Karel Doing

Faire pousser les images : qu’est-ce que cela signifie ? Une façon d’y penser est d’examiner la formation de l’image photochimique. Il est difficile de comprendre et de décrire ce processus en tenant compte à la fois de la physique et de la pratique artistique, de faire correspondre le langage technique de la chimie avec l’expérience tactile du travail avec un matériau photosensible. Voici une tentative : les halogénures d’argent qui sont incorporés dans l’émulsion photographique sont frappés par des photons. Les molécules touchées absorbent l’énergie et se transforment en argent métallique. L’image latente est née. Lorsque ce processus est prolongé, une image apparaît. En outre, un révélateur photographique peut être utilisé pour faire ressortir l’image latente sans qu’il soit nécessaire de prolonger l’exposition. Un aspect fascinant de ce processus est qu’une seule molécule d’argent métallique agit comme une sorte d’aimant pour que d’autres s’accumulent. Cette accumulation de molécules peut être comparée à une « croissance ». En y regardant de plus près, ce processus est non linéaire et ressemble donc à d’autres processus organiques tels que la croissance du lichen sur la pierre. Cette analogie pourrait être utilisée pour soutenir l’idée que toutes les images photochimiques croissent. Toutefois, ceci est facilement réfuté si l’on tient compte de la nature toxique de la photochimie traditionnelle. La beauté et la magie de l’image émergente sont polluées par des fumées nocives, des eaux usées et des dépôts d’argent.

Kim Conway, Crow, impression lumen, 2020

Faire pousser les images : comme pour soigner ou prendre soin. Dans ce monde centré sur l’humain, la nature est un donné, un réservoir qui peut être exploité sans limites. L’exploitation atteint aujourd’hui des niveaux insensés, menaçant la survie immédiate et/ou à long terme de nombreuses espèces, dont la nôtre. Les médias dominants n’ont pas non plus de scrupule à exploiter la nature. Les images sont exploitées et mises au rebut à une échelle encore plus grande, augmentant le flux selon des délais d’exécution de plus en plus courts. À l’inverse, la croissance et le succès du mouvement des films artisanaux [Handmade Films] montrent qu’une approche différente est possible et viable 1 . Les laboratoires gérés par des artistes [Artist-Run Film Labs], les micro-cinémas, les archives indépendantes et les festivals non compétitifs contribuent à une autre forme de culture cinématographique qui pourrait être décrite en termes de marche ou de randonnée, impliquant une manière plus lente et peut-être plus écologique d’explorer et de représenter le monde. Au lieu de la ligne de conduite dominante et de sa défense de l’efficacité, de la rapidité et des coûts, c’est un état d’esprit différent qui définit cette approche. Dans toute sa diversité, le mouvement du film artisanal peut être décrit en termes d’attention, de curiosité et d’émerveillement. Ces attributs sont beaucoup plus compatibles avec des concepts tels que la croissance, le soin et l’attention. En photographie, la lenteur d’une « impression lumen » vient à l’esprit (voir par exemple l’image 1). Dans la pratique cinématographique, un film comme Aus den Algen (1986) des Schmelzdahin en est exemplaire. Dans la séquence d’ouverture de ce film réalisé collectivement, une bobine super 8 est récoltée d’un étang gelé. Il s’en suit une riche utilisation de métaphores sur le jardinage, les déchets et le recyclage. Cela nous ramène à la matérialité du support et à son immanence dans la biosphère.

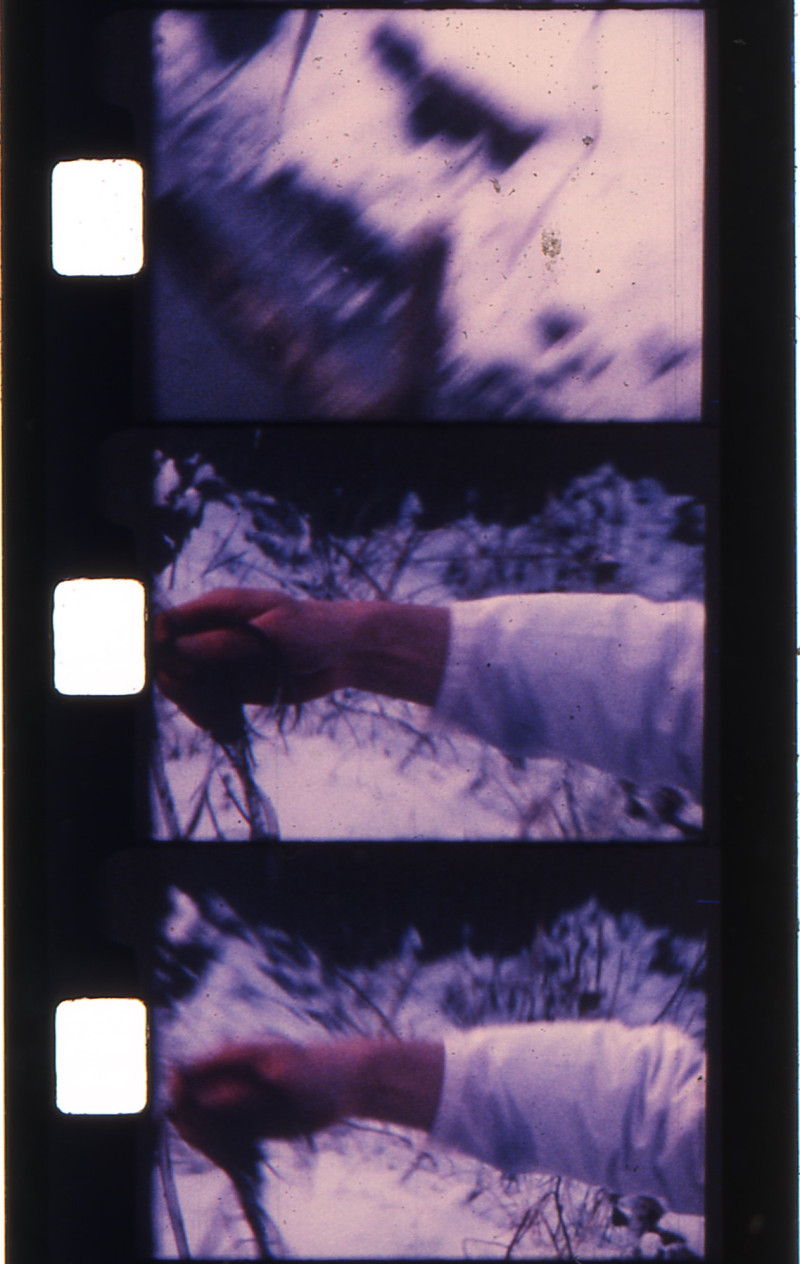

Schmelzdahin, Aus den Algen, film Super 8, 1986.

Récolter les images

Elio Della Noce

Faire pousser les images, de la semaison à la récolte. Que veut dire ce geste de récolter les images laissées en jachère dans un étang ? Le groupe Schmelzdahin (« dissous-toi »), actif dans les années 1980, se compose des trois cinéastes allemands Jochen Lempert, Jochen Mülle et de Jürgen Reble. Recyclant différents types d’images sur supports Super 8 et 16 mm [found footages], allant des films de série B aux résidus industriels de la grande diffusion cinématographique, le collectif engage une série de recherches sur la dissolution de l’émulsion photographique, se risquant à exposer physiquement les bandes celluloïd aux éléments naturels. Le cinéaste yann beauvais donne ici une description de leurs pratiques en plein air :

Les films sont plongés dans un étang, enfouis dans la terre ou accrochés aux arbres. Les pellicules subissent de plein fouet les aléas climatiques et font apparaître de nouvelles réalités se substituant aux représentations initiales et qui sont celles de la corrosion. L’étude des résultats de ces lentes décompositions conduit le groupe à explorer d’autres types de transformations bactériologiques, manuelles ou chimiques 2 .

Aus den Algen (1986) [À partir des algues] fait confiance au temps naturel, le temps d’une année qui semble d’autant plus ralenti alors que l’étang dans lequel les bandes super 8 sont plongées gèle en saison hivernale. Des microalgues auront eu tout loisir de s’accrocher au film, d’entrer paisiblement en culture, d’entamer leur élevage et de s’épanouir telles de lascives palourdes agglutinées à un filet. Le support du film est ici involontairement mis en culture. Qu’en est-il de sa surface ? La dissolution naturelle de la couche émulsionnée, elle-même composée de trois fines pellicules R,V,B, de cristaux d’halogénures d’argent et de gélatine animale, fait apparaître de nouvelles réactions biochimiques sur les images laissées au contact de l’eau froide (écorces colorées, cristallisations et bouillonnements entamés par des croisements d’activité bactériologique). À la dissolution des formes figurales du film, ici : Ali Baba et les Quarantes Voleurs (1954) du cinéaste français Jacques Becker, se substitue donc une nouvelle vie organique rendue possible par l’amplitude du temps naturel, et c’est en ce sens d’une transformation des qualités de la matière que yann beauvais propose de qualifier les films du collectif « d’alchimiques ». J’y vois pour ma part les gestes matriciels d’une écologie profonde des images (notion approfondie plus tard), gestes entendus et réactivés dans les pratiques artisanales et manuelles contemporaines. Certes, les enjeux d’une déconstruction esthétique par la défiguration des images sont propres à l’époque postmoderne d’Aus den Algen, la déconstruction passant par la transformation radicale de la forme figurative, mais le choix du titre du film me met sur la voie d’une autre interprétation. À partir des algues me touche comme un augure, comme un appel à revenir aux propriétés organiques de la matière cinématographique, à investir ce qu’il y a d’organique dans le film lui-même, « partir des algues » pour approcher le support filmique en tant que matière d’origine naturelle et milieu écologique où interagissent des vies aux temporalités reliées, à la lisière de l’humain et du non humain.

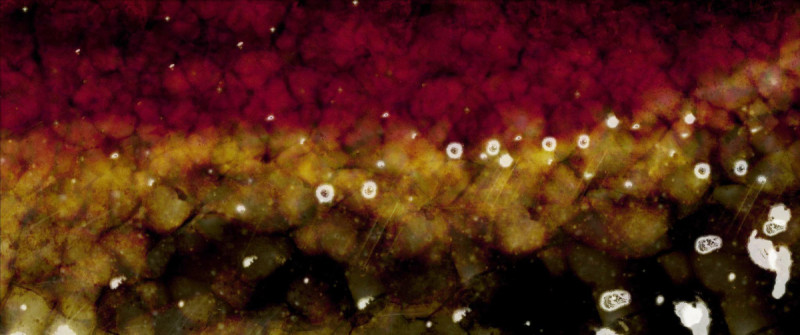

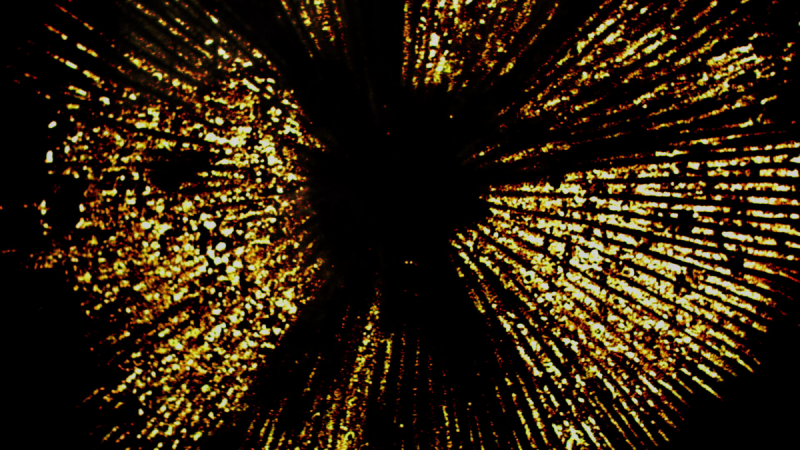

Récolter les images. À partir des algues, je vois venir le film Widnerness Series (2016) du cinéaste Karel Doing. Au temps présent, le geste écologique de la récolte s’élargit. Wildnerness Series consiste en une suite de microphénomènes organiques produits à partir de phytogrammes (technique que le cinéaste explicite plus tard) et de dépôts organiques laissés sur la surface celluloïd 35 mm. Le film est un stock B & W périmé que le cinéaste a pu récupérer. À Deptford Creek, sur les rives de la Tamise, Karel Doing collecte de la boue, des animaux et micro-organismes, dont il recouvre les bandes de film négatif, les laissant proliférer pendant 24 heures dans son studio où la température constante est d’environ 20 °C. Il en résulte, dans la deuxième partie de son film « #2 brain », d’étranges formes sédimentaires, craquelées et bariolées de rouge et jaune, compactées en alvéoles tel un cerveau humain. Pour la partie suivante « # 3 eyes », le cinéaste collecte des spores de champignon et observe la façon dont ils se reproduisent sur la surface pelliculaire. En résultent des images rendues blanchâtres et vaporeuses, cotonneuses, dues à l’évolution des spores qui, en plus de leurs empreintes, se développent en amas de moisissures, en colonies se nourrissant de l’émulsion, ce qui me donne la sensation aqueuse de plonger dans un globe oculaire.

Karel Doing, Wilderness Series (2016), organigrammes, 35 mm, « # 2 brain »

Karel Doing, Wilderness Series (2016), organigrammes, 35 mm, « # 3 eyes »

Faire germer les images. Les techniques nouvelles investies dans Wilderness Series se réunissent autour d’une gamme de pratiques décentrées que le cinéaste nomme « organigrammes ». L’approche générale, selon Karel Doing, est de produire les conditions d’apparition d’une image générée par la nature elle-même, une image qui « montre l’organisation d’un processus naturel ». Effectivement, la méthode de fabrication de l’organigramme informe le développement progressif de l’ontogenèse, éloignant l’image photographique du prédicat subjectif de l’artiste. L’organigramme fonctionne à la manière d’une « mise en culture » par un biologiste, il passe par un stade germinal des images, une émergence sensible à partir du dépôt organique, puis au fil de la mise en culture, il agrège les stades du développement naturel. La récolte n’est en fait que la partie visible de ces étapes de développement, rendues tangibles par des numérisations en définition 6K, où l’échelle de la vie microscopique est révélée.

Fertiliser les images. La cinéaste de triple nationalité canadienne, péruvienne et française, Madi Piller, me dit être fascinée par le monde des champignons. Adhérente de la Mycological Society of Toronto, elle observe, étudie, collecte une grande variété de spécimens fongiques découverts lors de ses promenades scientifiques. Également fondatrice du laboratoire indépendant Pixfilm, situé à Toronto, elle retourne sa collecte au labo et engage de minutieuses recherches sur les empreintes photographiques de spores, les cellules reproductives des champignons, visitant les différentes teintes en fonction des espèces collectées, les qualités de contrastes du papier ou du film photosensible requis, les durées de contact et de fixation. Lors de la phase de séchage, l’intérieur du chapeau du champignon apposé sur la surface photosensible laisse tomber ses spores, ce qui produit une empreinte étrangement définie dont la couleur peut varier du blanc au rose, passant par le marron foncé.

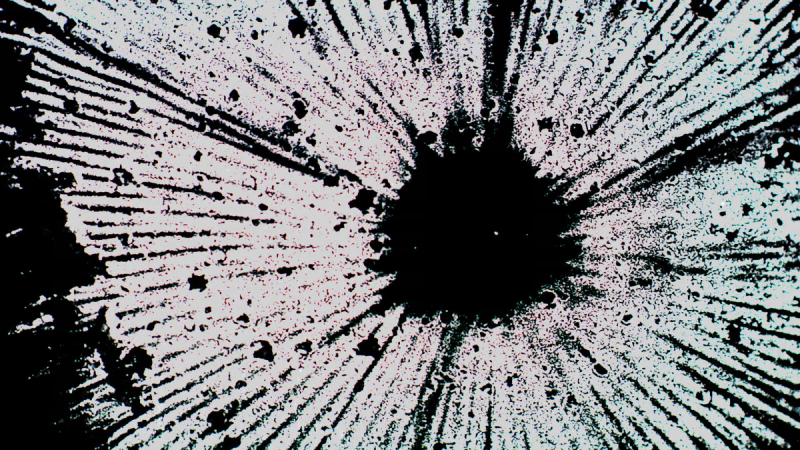

Ce phénomène biologique caractéristique du champignon a la vertu, dans le monde naturel, de contribuer à la fertilisation des sols. Madi Piller développe alors un travail génératif à la tireuse optique JK, une vieille tireuse analogique dédiée aux effets spéciaux (truca), qu’elle a adaptée à son usage digital. Après avoir scanné l’empreinte des spores, elle photographie, rephotographie, tire en numérique, puis fait passer par un kinescopage en 16 mm la matière, et enfin, elle peint sur les photogrammes comme si, au travers de ce long processus, elle voulait s’approcher au plus près de la matière vivante. Son film Into the Light: The Film Resistance (2017), reprend dans sa structure d’ensemble le processus génératif, et s’articule autour d’une variété d’empreintes de spores récoltées sur dix années, repeintes une à une à la main. Jouant de la forme cyclique et bioluminescente des empreintes, Madi Piller les envisage en tant qu’analogie de la lumière du projecteur et déploie un jeu visuel de persistances fongiques, synchronisant la bande sonore au rythme lumineux lors de la projection.

Madi Piller, Into the Light: The Film Resistance (2017), empreintes de spores, 35 mm.

Karel Doing

Cultiver les images, faire des photographies et des films sans chimie toxique et au-delà de la perspective linéaire. Cela nous aidera-t-il à rétablir l’équilibre ? L’émulsion photochimique est une substance très sensible. Elle réagit à presque tout : le toucher, la respiration, la pluie, la lumière, le sol. Les photographes et les cinéastes traditionnels manipulent leur film avec le plus grand soin, protégeant le matériau de toute perturbation « étrangère ». L’image créée par l’objectif est sacro-sainte. Dans la photographie et le cinéma expérimentaux, de nombreux praticiens font le contraire en exposant délibérément la fragile émulsion à toutes sortes d’événements et de substances et en perturbant ou en abandonnant la photographie basée sur l’objectif. L’une des façons de procéder consiste à utiliser une image préexistante, en modifiant ou en écrasant les informations visuelles qu’elle contient par un certain nombre de couches et de significations supplémentaires. Une autre façon de procéder consiste à utiliser du matériel non exposé et à faire confiance aux processus expérimentaux susmentionnés pour produire quelque chose d’entièrement nouveau. Les résultats ont souvent beaucoup en commun avec le mouvement pictural expressionniste abstrait, bien que le processus lui-même soit fermement ancré dans la nature. L’abstraction n’est donc pas une aliénation du réel, mais plutôt une couche plus profonde de la réalité qui n’est révélée qu’en déclinant les modes de représentation établis. Ces images apparemment abstraites reflètent le changement continu qui sous-tend la biosphère. Peut-on parler de croissance ? Ce n’est peut-être pas la meilleure façon de décrire de telles expériences, mais plutôt d’avancer des mots-clés tels que flux et reflux, théorie du chaos et néomatérialisme : le réalisme agentiel de Karen Barad rendu visible 3 .

,_2016__800_1000_90.jpeg)

Noora Sandgren, Dialogue 30.1.2016 (30 min.), 2016.

Faire croître les images, aidé par les plantes ; ma propre spécialité 4 . Est-il plus juste de parler de croissance, dans ce cas ? La phytographie, technique que j’ai développée, a certainement été inspirée par cette idée. Poussé par le désir de reconstruire plutôt que de déconstruire, je me suis lancé dans une série d’expériences. L’une d’entre elles impliquait de la menthe verte fraîche achetée dans un magasin de quartier à côté de mon studio sans fenêtre à Londres. Les résultats inattendus ont éveillé ma curiosité. Par la suite, j’ai approfondi cette découverte fortuite pour aboutir à ce que l’on appelle aujourd’hui le phytogramme. Pour résumer la technique en quelques mots : les plantes sont trempées dans de la soude et de la vitamine C, puis elles sont mises en contact avec une émulsion photochimique. Une exposition prolongée, dans le respect de certains paramètres, permet d’obtenir des empreintes complexes qui révèlent non seulement le contour de la plante, mais aussi sa structure vésiculaire et même, dans des conditions optimales, des cellules individuelles, les chloroplastes qu’elles contiennent, et d’autres détails minuscules. Ces images sont formées par la réaction chimique qui a lieu entre les différents substrats, en combinaison avec la lumière qui filtre à travers la plante. La vitamine C est le principal contributeur, mais les polyphénols naturellement présents dans la plante jouent également un rôle. La lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles ou les fleurs semi-transparentes confère aux images une définition et une couleur supplémentaires. Ce processus est lent et peut prendre plusieurs heures par temps couvert ou jusqu’à 24 heures dans une pièce faiblement éclairée. Ces images sont-elles cultivées ? Une affinité avec les choses qui poussent est certainement présente. Cependant, les feuilles et les fleurs employées ne survivent pas. Quelque chose de vivant est transformé en image. Une image peut-elle être vivante ?

Karel Doing, In Vivo (2021), Phytogrammes, 35 mm.

Faire pousser les images ; et que dire d’une image qui se met à bouger d’elle-même ? Lors de la réalisation de phytogrammes sur du film cinématographique, les empreintes des plantes s’animent durant la projection. Cela peut être assez chaotique, avec des taches et des éclaboussures qui côtoient des formations et des motifs plus reconnaissables dérivés des plantes. Mais le cinéma-phytographie peut être poussé plus loin : les éléments répétitifs que l’on peut trouver dans les plantes suggèrent une coïncidence avec la division d’une bande de film en images. En exploitant cette coïncidence, l’image animée commence à bouger d’une manière plus spécifique, produisant des effets de pulsation, de rotation, de frémissement ou de scintillement. En soi, il n’y a rien de nouveau, ce sont les principes de l’animation directe qui peuvent être réalisés de multiples façons 5 . Ce qui est spécifique ici, c’est le fait que dans ce cas particulier, il est nécessaire d’observer la qualité de la plante dans les moindres détails. La taille, la structure interne, la flexibilité, la transparence et la composition chimique sont autant d’éléments importants. Cela nécessite également une étude plus approfondie de la croissance des plantes et une prise de conscience des saisons, du climat local et de la répartition des espèces dans un jardin ou un paysage. Cela permet de construire une relation avec les plantes qui va au-delà de l’exploitation, une relation qui est façonnée par un échange d’informations entre la plante, l’humain et l’image. Les empreintes se transforment en inscriptions et l’on obtient une forme plus complète d’« écriture végétale ». Ce qui pousse ici est une forme spécifique de connaissance partagée qui se rapporte à la terre, à la pluie, au rythme, au mouvement, à la chimie et à la lumière. Une forme de connaissance qui pourrait être connue à la fois par les humains et les plantes.

Faire pousser les images, comme dans un processus de production de sens. Un atome unique se transforme en une molécule complexe, une cellule unique se transforme en un organisme complexe. La signification d’une image est instable et se redéfinit continuellement. Les images abstraites ne sont jamais dépourvues de signification, mais contiennent toujours une multitude de significations possibles. Une image peut « grandir avec vous », gagner en signification et en clarté d’une manière lente, mais décisive. Les images peuvent également être « fossilisées » lorsque leur signification est de moins en moins ouverte au changement. Une étrange contradiction apparaît lorsque l’on pense aux images de paysages et de nature. Alors que la conservation de la nature est nettement à l’ordre du jour pour de nombreuses personnes, les cycles naturels de la vie et de la mort, de la croissance et de la décroissance, de l’expansion et de la contraction démontrent tous l’artificialité du « pour toujours ». Les tentatives de représentation de l’éveil d’une conscience écologique ne sont pas non plus exemptes de contradictions. Une relation dynamique avec le monde naturel est nécessaire, mais ce dynamisme doit s’éloigner de l’idée anthropocentrique et individualiste d’« être une personne dynamique ». Cela implique de renoncer à l’idée que notre espèce est le pinacle de la création. De retour sur terre, une relation dynamique avec les animaux, les plantes et les autres créatures revient dans le champ de vision. Robin Wall Kimmerer en donne un exemple inspirant dans ses écrits sur « les enseignements des plantes » [the Teachings of Plants] :

Les plantations de noyers de pécan donnent, et donnent encore. Une telle générosité commune peut sembler incompatible avec le processus d’évolution, qui invoque l’impératif de la survie individuelle. Mais nous commettons une grave erreur si nous essayons de séparer le bien-être individuel de la santé de l’ensemble. Le don d’abondance des pacaniers est aussi un don à eux-mêmes. En nourrissant les écureuils et les humains, les arbres assurent leur propre survie. Les gènes qui se traduisent par la fructification des mâts circulent dans les courants évolutifs jusqu’aux générations suivantes, tandis que ceux qui n’ont pas la capacité de participer seront dévorés et se retrouveront dans une impasse évolutive. De la même manière, les personnes qui savent repérer les noix sur le terrain et les ramener à la maison en toute sécurité survivront aux blizzards de février et transmettront ce comportement à leur progéniture, non pas par transmission génétique, mais par pratique culturelle 6 .

Faire pousser les images, en tant que concept, peut fonctionner de multiples façons. Une description poétique de l’accumulation d’argent métallique dans les matériaux photosensibles pendant la formation d’une image, une référence à des processus de fabrication plus lents et attentifs, une pratique plus durable qui vise à minimiser l’empreinte environnementale de la pratique artistique, l’utilisation de plantes comme signifiants dans le processus de fabrication de l’image, la spontanéité du mouvement animé réalisé avec la phytographie, une représentation dynamique du monde naturel basée sur la réciprocité, ou un dialogue avec des choses et des créatures autres qu’humaines. Les images qui poussent se situent quelque part entre les images éternelles et les images momentanées. La pousse des images est synonyme de changement et de surprise, mais aussi de répétition et de patience. Dans le monde des images, un jardinier déterminé peut espérer une récolte abondante.

Vers une écologie « profonde » des images

Elio Della Noce

Faire pousser les images. Je retourne maintenant au substrat originel, au terreau spéculatif qui, dans les années 1970, allait faire émerger une tendance nouvelle dans la théorie des médias, tendance aujourd’hui nommée écologie des images. Je repars du cri inaugural, de l’appel lancé par l’essayiste américaine Susan Sontag à la toute fin de son ouvrage Sur la photographie (1977) : « S’il peut exister une meilleure façon pour le monde réel d’englober celui de l’image, il y faudra une écologie appliquée non seulement aux choses réelles, mais encore aux images 7 ». Je souhaite retourner aux enjeux politiques au cœur de l’appel de la philosophe à une nouvelle écologie. Sur quel terreau les images peuvent-elles pousser ?

Du vaste registre ontologique des images, ce sont aux images photographiques que Susan Sontag entend alors appliquer « une écologie » (nous reviendrons sur ce terme), en ce que ces images redéfinissent, par leurs modes de fabrication et d’existence matérielle, une expérience moderne du réel. Sontag écrit ses essais sur la photographie au moment de la prise de conscience climatique du début des années 1970, et elle observe dans son dernier chapitre « Le monde de l’image » [Image world], quatre pouvoirs cosmopolitiques de l’image photographique. En effet, je propose de qualifier ces pouvoirs de « cosmopolitiques », car il me semble que bien avant Isabelle Stenghers ou Bruno Latour, la philosophe activiste Sontag a senti la nécessité de positionner le monde non humain au centre d’une politique de l’image : 1. Un pouvoir biomorphique de substitution au réel : « une photo n’est pas seulement une image (comme l’est un tableau), une interprétation du réel ; c’en est aussi une trace, une sorte de stencil immédiat, comme l’empreinte d’un pas ou un masque mortuaire 8 », dit-elle. 2. Un pouvoir animiste donnant à la photographie les qualités primitives des choses réelles : « Dans les sociétés primitives, la chose et son image étaient simplement deux manifestations différentes, c’est-à-dire physiquement distinctes, de la même énergie ou du même esprit », et Sontag poursuit en attribuant ce pouvoir primitif et animiste aux photographies : « une photo ne se contente pas de ressembler à son modèle […], c’est un puissant moyen de l’acquérir, de le dominer 9 ». 3. Un pouvoir achéiropoïétique qui induit dans le processus une autoproduction d’images : par sa « genèse mécanique » le processus de fabrication « opticochimique » de l’image photographique ne relève plus d’une unique décision humaine. 4 : Un pouvoir de recyclage du réel grâce aux nouvelles opérations de montage photographique : « évènements et choses se voient assigner de nouvelles utilisations, de nouvelles significations […]. Les images des choses réelles sont entrelardées d’images d’images 10 ». Mais, tel un versant critique à autant de pouvoirs cosmopolitiques de l’image photographique, Sontag observe la progressive « déréalisation » de l’expérience directe au profit d’une relation humaine au monde de plus en plus virtualisée par l’image.

De cet appel écologique à une « politique de sauvegarde 11 » des images photographiques, de cette incantation à considérer une nouvelle éthique de la relation humaine aux images fabriquées dans le contexte de la modernité techniciste et libérale, peu de choses seront finalement conservées par les exégètes contemporains. Autant chez le sociologue écossais Andrew Ross 12 , que chez le philosophe français Peter Szendy 13 , l’idée première d’une « écologie des images » finit par concerner chez eux une variété d’objets médiatiques aux perspectives épistémologiques éloignées des enjeux (cosmo)politiques de la fabrication d’images photographiques : écologie des médias (pollution industrielle et imaginaire environnemental), économie des images distributives (iconomie), ontogenèse des images mentales (cf. G. Simondon), étude des formes naturelles mimétiques (cf. R. Caillois).

Il en va de même de l’usage du terme « écologie » — à l’origine, sciences des relations de l’organisme vivant avec l’environnement 14 — qui, appliqué aux images, semble avoir été peu à peu dévitalisé, emporté par une série de déviations étymologiques. Je rappelle simplement, pour ne pas me disperser en références, que la première discipline savante à avoir transporté une science naturelle à l’étude des images est la « biologie des images », une approche anthropologique des artefacts humains dont l’objectif tout « scientifique » et élaboré au cours des années 1920 était, selon l’anthropologue Carlo Severi, « d’appliquer la théorie darwinienne de l’évolution, ayant servi jusqu’alors seulement à l’étude des organismes vivants, aux productions de l’esprit humain 15 ». Bien plus que d’étudier ce qu’il y aurait de proprement biologique ou d’organique dans l’image, ou de la considérer comme un « milieu » comme une science écologique est censée le faire, il s’agit pour des savants comme le général Pitt-Rivers, Alfred Haddon ou Stolpe, de remplacer le point de vue « esthétique » et subjectif sur l’art par une approche purement « scientifique » et objective. En cela, la biologie des images contribue à écrire une histoire évolutive de l’art depuis ses origines primitives. Il y aurait à retracer l’influence structurelle de cette biologie des images sur les démarches contemporaines d’une écologie des images. En effet, ces nouvelles écologies continuent de déplacer, par des effets d’analogie, d’imitation et de transfert, les forces biologiques du vivant concrètement générées et collectées par les images (et pas seulement expropriées de leur environnement) vers des structures fixes et conceptuelles, hors de l’expérience, de la pensée iconographique. Les images fabriquées ne seraient-elles pas dignes d’une véritable écologie ?

Nul doute que le tournant numérique ait bouleversé la nature des images à considérer, mais j’oublie, à lire les essais les plus récents d’écologie des images, combien le geste photographique (analogique) au cœur de l’incantation de Susan Sontag est le fruit d’une expérience singulière de l’artiste au monde : celle de photographes au contact du réel et dont l’expérience directe est intimement accompagnée d’un processus de genèse matérielle de l’image (émulsionnée, exposée, révélée, développée, fixée). J’oublie combien ces qualités toutes photographiques, liées aux étapes génétiques du processus de fabrication de l’image, participent des pouvoirs cosmopolitiques de l’image, ceux pressentis par Sontag, autant de pouvoirs qui me semblent appeler aujourd’hui à suivre la voie d’une écologie profonde des images.

Que serait à l’époque présente de faire une écologie profonde des images ? J’élargis l’image photographique discutée par Sontag à ses différents formats analogiques, et donc à sa fabrication sur support celluloïd par les cinéastes artisanaux et expérimentaux. La fabrication d’image photographique peut être porteuse d’une écologie profonde au sens défendu par le philosophe militant norvégien Arne Næss : une écologie non interventionniste, décroissante, accompagnée d’une éthique du non humain, soucieuse de redonner le statut de vie autonome aux autres existants 16 . Une écologie profonde des images ne porte non pas sur ce qu’il y aurait de structurellement écologique dans les images (schémas évolutifs, imaginaire environnemental, ontogenèse mentale, etc.), mais cherche à approcher concrètement les images en tant que milieu (au sens écologique), milieu dont le support et la surface tangibles sont touchés et traversés par des vies organiques autonomes. Selon les termes de Sontag : « la force des images photographiques tient à leur statut de réalités matérielles, à ce qu’elles sont le limon riche en informations que laisse dans son sillage l’objet qui les a émises 17 ». L’image photographique a ce pouvoir de renouer avec le tangible du monde, de le révéler au sensible, et faisant cela de désillusionner les nouvelles dictatures du regard.

L’écologie profonde des images délaisse la pensée quasi organique pour une pensée pleinement organique des images. Elle se réconcilie avec les pouvoirs cosmopolitiques de l’image, les ouvrant au prisme contemporain du tournant non humain (anthropologies de la nature, néomatérialismes, sciences environnementales, etc.). 1. Le pouvoir biomorphique des images photographiques conduit les cinéastes à une attention nouvelle, d’une part, à la matérialité organique de la bande celluloïd et, d’autre part, à la trace visible, au contact, que le non humain va laisser sur sa surface pelliculaire (propriétés biochimiques, micro-organismes, moisissures, champignons, bactéries, grains, dépôts, poussières, manques). 2. Le pouvoir animiste des images prend lui aussi une toute nouvelle signification au prisme du tournant ontologique, portant à ce que les images — et d’autant plus les images animées — aident à imputer une intériorité aux non humains (animaux, végétaux, forces naturelles), et concèdent une valeur spirituelle à la matière. 3. Le pouvoir achéiropoïétique des images photographiques appelle une série de gestes radicaux de la part des cinéastes, actions dites « directes » puisque sans caméra, et dont la volonté est de laisser le vivant affecter le support photosensible afin que les images soient de plus en plus pleinement fabriquées de « la main de la nature » : cinéma de l’érosion, de l’enfouissement, de la non-intervention. 4. Le pouvoir de recyclage du réel des images prend une valeur politique inversée dans la pratique décroissante des cinéastes contemporains, au sens où il ne s’agit plus de surcharger le réel de nouvelles significations, mais au contraire de l’alléger d’un trop plein de visibilité. La pensée du recyclage se traduit ainsi en jeu de récupération et de détérioration des images consuméristes de l’industrie cinématographique où survient l’affleurement du visible et de l’invisible : found footage, biodétérioration, pratiques alchimistes. Un second aspect de ce pouvoir de recyclage est l’apparition d’une pensée alternative et durable des pratiques photochimiques de laboratoire avec les investigations de techniques d’ecoprocessing et de réemploi de la chimie. 5. Je prolongerais enfin à l’hypothèse d’un cinquième pouvoir organique des images photographiques, leurs capacités bioévolutives : le support et le contenu matériels de l’image photographique peuvent être « cultivés » à la manière d’une mise en culture biologique, du stade germinal à la pleine croissance, participant d’un éloignement des frontières entre le geste esthétique et le vivant.

Notes

- Scott MacKenzie et Janine Marchessault, Process Cinema: Handmade Film in the Digital Age, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2019. ↩

- yann beauvais, « Le support instable (Jürgen Reble) », dans yann beauvais, agir le cinéma, écrits sur le cinéma expérimental (1979-2020), Dijon, Presses du réel, 2022, p. 328. ↩

- Karen Barad, Meeting the Universe Halfway Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning, Durham-Londres, Duke University Press, 2007. ↩

- Karel Doing, « Phytograms: Rebuilding Human–Plant Affiliations », Animation, vol. 15, no 1, 2020, p. 22-36. ↩

- Gregory Zinman, Making Images Move, Handmade Cinema and the Other Arts, Berkeley, University of California Press, 2020. ↩

- Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass, Minneapolis, Milkweed, 2013, p.15-16. ↩

- Susan Sontag, Sur la photographie, trad. de l’anglais par Philippe Blanchard, Christian Bourgois éditeur, 2008 [1973]. ↩

- Ibid., p. 210. ↩

- Ibid., p. 211-212. ↩

- Ibid., p. 237. ↩

- Ibid., p. 244. ↩

- Andrew Ross, « The ecology of images », The Chicago Gangster Theory of Life: Nature’s Debt to Society, Brooklyn, Verso, 1994. ↩

- Peter Szendy, Pour une écologie des images, Paris, Éditions de minuit, 2021. ↩

- Nous retournons ici à la première définition d’une « science écologique » par le biologiste allemand Ernst Haeckel : « La totalité de la science des relations de l’organisme avec l’environnement, comprenant au sens large toutes les conditions d’existence », dans Ernst Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen, vol. 2, 1866, p. 286 (il s’agit du chapitre XI, intitulé : « Oecologie et chorologie »). ↩

- Carlo Severi, « Boas entre Biologie des images et Morphologie », dans Michel Espagne et Isabelle Kalinowski (dir.), Franz Boas, Le travail du regard, Paris, Armand Colin, 2013. ↩

- Voir ici Arne Næss avec David Rothenberg. Vers l’écologie profonde, Marseille, Éditions Wildproject, 2017. ↩

- Sontag, 2008, p. 243. ↩