Éventrer Lumière : le Réel devenu coupable

Le cinématographe ou l’invention de la charcuterie mécanique

Interrogé sur sa pratique dans un entretien devenu célèbre 1 , Jean Eustache qualifiait d’acte cinématographiquement révolutionnaire le geste, non pas d’aller de l’avant, mais de faire « des grands pas en arrière pour revenir aux sources ». Méfiant à l’égard des nouvelles techniques et flirtant sans doute un peu avec la provocation, Eustache réclamait, en 1971, de faire table rase, de reprendre les choses à zéro (il venait de finaliser Numéro Zéro), enfin de retrouver l’élan des frères Lumière. C’est que pour lui, le cinéma aurait perdu en cours de route sa vocation initiale. Pour l’Eustache qui précède La Maman et la Putain (1973), les frères Lumière auraient posé les bases inexplorées d’un appareil, le cinématographe, capable de restituer, dans l’anonymat esthétique, « l’impondérable de la vie 2 ». Souhaiter revenir aux sources revenait à libérer le cinéma, moins de la mise en scène (présente partout, dès le choix du sujet) que de ses marques, de ses appareillages arbitraires, de son artifice.

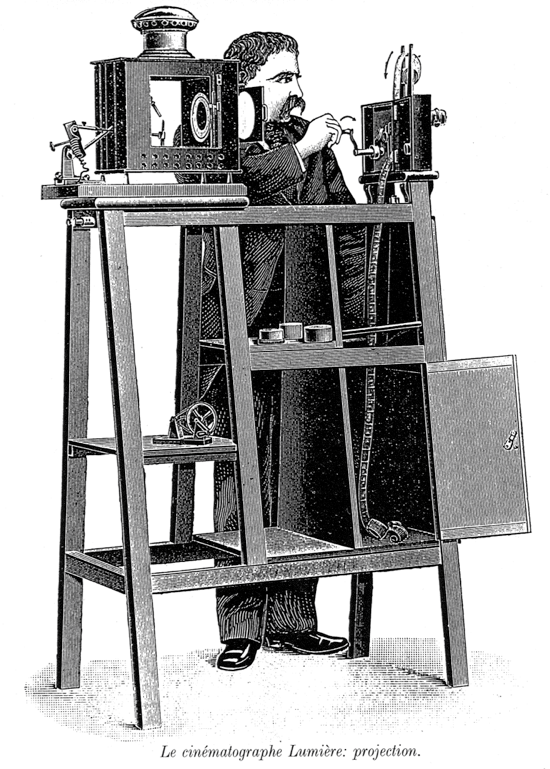

Image issue de Bernard Chardère, Les Lumière, Lausanne, Payot, 1985. Crédits : Archives Château Lumière (domaine public).

Le cochon (1970), co-réalisé avec Jean-Michel Barjol un an plus tôt, produit par Françoise LeBrun et par la société de production de Luc Moullet, et tourné en un jour dans l’Ardèche profonde, contredit en apparence le premier commandement de l’auteurisme. Le film présente une facture lumiériste, du moins en surface : deux équipes de tournage, celles d’Eustache et du documentariste Jean-Michel Barjol, observent la chronologie d’une journée dans la vie d’une communauté de paysans (la mise en scène est ici partagée), chargés de la mise à mort d’un cochon jusqu’à sa transformation en viande.

Dès son ouverture, le film semble s’aligner à une démarche strictement descriptive. Ses premiers plans, doucement rythmés par trois fondus enchainés, plantent un décor (une ferme dans les Cévennes) et un personnage (un cochon insouciant). Rarement l’ouverture d’un film aura été aussi hospitalière et inoffensive. Alors qu’on baigne à peine dans une tranquillité qu’on souhaiterait éternelle, le film claque immédiatement la porte, nous tourne le dos, semble revenir sur ses intentions, sur son invitation, et nous jette dans le cri du cochon se sachant proche de la mort. Désorienté, se débattant lors de l’amenée, déprotégé, criant dans le vide, brisant le calme tranquille des premiers plans, le cochon est porté vers l’égorgement par trois paysans. Ses cris, étouffés par une corde attachée à son museau, parviennent tout de même à se faire entendre, expulsés par tous ses orifices, même lorsque le sang coule de sa gorge, alors qu’il vient de se faire égorger, comme si le dernier cri avait été retenu dans l’estomac. C’est là qu’un autre film commence : un film sur la transfiguration et donc, en surface, un film qui serait en opposition stylistique avec les frères Lumière, inventeurs du cinématographe.

Le cochon (Jean Eustache et Jean-Marie Barjol, 1970)

Sauf à regarder de près l’une des vues du catalogue de la compagnie Lumière, La charcuterie mécanique (1896), au sujet de laquelle Louis Lumière avoua sa paternité à Georges Sadoul 3 , en 1948. Le film montre un cochon qu’on enferme dans un grand coffre avant d’y ressortir, à la faveur d’un mouvement de manivelle, sous forme de jambon, de saucisses, de charcuterie. Assumant sans complexe l’idée de l’image comme mensonge, méliésienne jusqu’à l’os, la vue de Louis Lumière annonce un siècle de transfigurations et de métamorphoses poétiques. Si tout bouge dans La charcuterie mécanique, c’est que le motif central n’est pas le cochon, vite oublié et désanimalisé, mais bien la manivelle en elle-même, dispositif de mort qui transforme le cochon en viande et écho plausible à la manivelle du cinématographe, cette autre machine vouée à transfigurer le réel 4 . Promesse et magie perverse du cinéma à peine naissant : il suffit d’un tour de manivelle, et le réel se métabolise instantanément en autre chose. La charcuterie mécanique vaut comme définition anticipée de ce qu’est voué à être le cinéma tout entier 5 .

La charcuterie mécanique (Lumière, 1896)

Ouvrir le coffre : charcuter le non-vu

Le jeu des premières fois, comme souvent avec les vues Lumière, est trop tentant : l’enjeu dramatique de la vue ne se situe pas à l’endroit de ce qui est montré ni même aux bords des cadres, mais bien en deçà d’elle-même, à l’intérieur du coffre, en zone dérobée à la vue. Il faut bien plus qu’une bobine d’une minute pour transfigurer un cochon vivant en saucisses. Tout le monde comprend, aujourd’hui, la cocasserie du trucage. Et pourtant, tout l’enjeu se situe à l’intérieur du coffre, ou plutôt dans la tension qui s’institue entre ce qui s’offre au regard (le progrès technique), et ce qui doit rester secret, hors vue, tabou, c’est-à-dire la violence exercée par ce même progrès sur le vivant.

Imaginons dès lors qu’Eustache et Barjol, en fanatiques lumiéristes, auraient vu La charcuterie mécanique. Qu’animés d’un geste poétique et critique, ils auraient tenté de percer l’apparence tranquille qui se dégage de la captation de Louis Lumière, adopté un esprit anti-méliésien, et cherché ainsi à dévoiler les rouages du tour de magie. Question délirante : que se passe-t-il à l’intérieur du coffre ? Pourquoi garder secret ce qui s’y cache ? Que dissimule-t-il dans ses plis ? Eustache et Barjol seraient peut-être arrivés à la conclusion suivante : au cœur de toute image git un cadavre. La raison des images : le cadavre. Le cochon permet alors de renverser, dans ce cas-ci, l’idée d’un retour aux sources : revenir à elles, c’est revenir contre elles. Sur le fil de cette hypothèse, Le cochon éventrerait La charcuterie mécanique,révélerait son impensé et ses zones de non-vu, irait jusqu’au bout du dogme lumiériste voulant que du réel, tout soit dit et décrit.

Le cochon (Jean Eustache et Jean-Marie Barjol, 1970)

La joie flottante de la vue Lumière s’identifierait de la sorte au miracle de l’industrialisation, dont le cinématographe est lui-même issu. Jonathan Palumbo, intéressé par la représentation de la mort animale, ouvre sa petite contre-histoire du cinéma 6 en rappelant d’ailleurs que « peut-être n’est-ce pas un hasard si, à l’aube du XXe siècle, l’industrialisation donne naissance dans un même mouvement à l’abattoir et au cinéma. Ce dernier est inventé pour rendre invisible le trop visible : la vie de la mise à mort des animaux, réalisée dans les rues où coulait leur sang, n’est plus supportée par les citadins 7 ». Si le cinéma semble s’engendrer d’un esprit contraire, s’il a voulu rendre visibles les forces cachées de l’invisible, son invention est également contemporaine de la morgue, l’une des attractions visuelles les plus fréquentées de la fin du XIXe siècle à Paris et à Londres. Des dizaines de milliers de personnes par jour, une bourgeoisie épouvantée devant son propre sort : avec l’arrivée du cinématographe, les cadavres exposés en vitrines place de Chatelet seront vite substitués par le fantôme, par les spectres et les ombres. Le cadavre, car inanimé et immobile, n’est pas photogénique. Ce qui fait du cadavre une source riche d’inspiration pour le cinéma, c’est son contexte, ce qui l’entoure, l’(in)humanité qu’il provoque, les gestes qui l’accompagnent ou qui le négligent, sa force centrifuge, ce dont se souviendra le Hitchcock de l’après-guerre, celui de Rope 8 (1948).

Dans l’informe du cochon 9 , c’est-à-dire dans cette défaite progressive de la ressemblance, se révèle et se reflète, malgré tout et comme dans un miroir, un rapport à l’humain, le portrait dissemblable de ce qui nous lie au vivant, le contrechamp de tous les contrechamps 10 . À l’inverse du film de Louis Lumière, considéré par Phil Hardy 11 comme l’une des premières sciences-fictions de l’histoire du cinéma, Le cochon refuse l’artifice, le spectacle, le faux, et postule, sans réserve, un face-à-face avec le réel. Jonglant avec l’abstraction et l’immanence (Noël Burch considérait Eustache comme l’un des plus grands documentaristes de sa génération, qualifiant Le cochon du plus grand film « immanent » réalisé dans les dernières décennies en France 12 ). Barjol et Eustache fabriquent avant tout un film d’échelle, de profondeur, de proportions, ce qu’on comprend peut-être seulement à la fin, lorsque la caméra, zoom-out à l’appui, désépaissit les gestes d’une vieille dame penchée au pied d’un arbre et les inscrit dans une géographie plus vaste. Pour en arriver jusque-là, le film nous aura fait traverser des formes abstraites engendrées de gestes concrets.

La charcuterie salvatrice

Mais nous n’avons pas dit l’essentiel, la qualité par excellence qui ferait du film de Barjol et Eustache une œuvre conçue avec et contre la vue de Louis lumière : c’en serait le caractère cérémonial, proche du rite, du dépeçage. Frappe ici la méthode : du cochon, quatre paysans récupèrent soigneusement le sang ; ébouillanté, épilé, éviscéré, le cadavre du cochon est traité dans les normes d’un rite funéraire. Chaque geste semble contenir une connaissance historique, réactiver une mémoire ancienne. La présence de la caméra ne se contente pas simplement d’enregistrer les gestes d’un artisanat très précis, mais provoque presque mécaniquement la texture d’une transmission, une profondeur temporelle, le devenir-matière de toute chose. Et au cœur de chaque action, la mesure humaine : la taille des saucisses répond à celle de la main, les intestins sont lovés dans un mouvement kinesthésique, presque dansé, qui évoque le rationalisme de L’Homme de Vitruve.

Le rite funéraire est double : il s’exerce à la fois sur le corps inanimé de l’animal et, symétriquement, sur un corpus de pratiques en voie d’effacement par l’industrialisation massive. Comme dans tout rite funéraire, on célèbre la mémoire du disparu et, dans un même souffle, celle d’une communauté qui précise ses propres propriétés. Eustache refuse d’orienter la tenue émotionnelle des séquences par des mouvements de caméra ou par l’emploi d’une quelconque rhétorique (auteuriste). Le réel, ce qui de lui est en train de disparaître, se voit sauvé par la simple présence de la caméra. Et puis, qui n’entend pas la rime entre le découpage exercé sur la bête et celui que les deux cinéastes fabriquent, avec soin précis, sur le réel qui s’offre à leur regard ?

Le cochon décrit simultanément trois disparitions, celle du corps du cochon, celle d’une pratique (un rite), mais également celle d’un parlé. Les gestes prennent une telle importance, dans leur rigueur et leur discipline, dans leur répétition et leur méthodologie, qu’on en finit presque par oublier que les personnages se parlent entre eux, qu’ils se donnent des consignes. On peut entendre des accents du sud, ceux qui disparaitront bientôt sous ce que Pasolini qualifiait (au même moment, mais dans le contexte du post-fascisme italien) de génocide dialectal, ceux que la modernisation des campagnes, l’exode rural forcé par le capitalisme grandissant et pour une part aussi le cinéma parviendront à effacer, à homogénéiser, à tourner en ridicule. Eustache et Barjol, équipés d’une caméra Coutant (16 mm son synchrone), enregistrent l’accent patois, son grain et ses expressions. Dans une des plus belles séquences du film, le fonctionnement de la manivelle à hacher déclenche une comptine chantée par l’un des paysans, à la façon d’une boîte à musique. « Elle s’appelle Françoise », chanson populaire signée Bertal, éloge amoureux de l’accent patois. Il y aurait une dernière disparition intuitionnée par Phillippe Azoury dans son impressionnante monographie eustachienne. Ce serait celle de l’auteur, sujet de tous les sujets, y compris lorsqu’il traite de sa propre mort, emblématisée par le cochon : « Celui qu’on saucissonne, qu’on égorge, qu’on découpe, c’est l’auteur. C’est lui le cochon de la farce ». 13

Près d’un siècle sépare Le cochon de La charcuterie mécanique. Dans le film de Louis Lumière, les personnages posent fièrement devant le cinématographe, regardent insoucieux l’objectif de la caméra, se croyant protagonistes d’une histoire, celle du cinéma, qui leur tournera très vite le dos, parfois jusqu’à la déshumanisation. Ce qu’ils ignorent, c’est qu’ils passeront eux aussi dans les rouages secrets de la charcuterie mécanique. Dans Le cochon, les paysans ne croisent jamais le regard de Barjol ni d’Eustache, ils restent indifférents à leur présence. Seul un personnage regarde droit dans les yeux la caméra : une petite enfant, méfiante, dans les bras d’un homme, moins inhabituée au sang chaud émanant du cochon éventré à ciel ouvert qu’à la présence de cette invention, le cinéma, toujours aussi trouble dans ses intentions et voué à le rester.

Notes

- Jean Eustache, Philippe Haudiquet, « Entretien avec Jean Eustache », Revue du cinéma, no 250, mai 1971. ↩

- L’expression appartient à Henri Langlois dans Louis Lumière (Éric Rohmer, 1968). ↩

- Louis Lumière et Georges Sadoul, « La dernière interview de Louis Lumière : révélations essentielles sur la véritable histoire de l’inventeur du cinéma », Écran Français, 15 juin 1948. À noter que Lumière précise dans l’interview avoir réalisé une cinquantaine de titres en 1895, puis avoir ensuite « laissé ce soin aux opérateurs ». Il ne mentionne seulement que trois de ces titres à Sadoul, dont La Charcuterie mécanique, symptomatiquement rebaptisé La Charcuterie américaine. ↩

- Autre précision importante indiquée par Lumière dans son entretien avec Sadoul : la prétendue machine à saucisses aurait été conçue par les frères Lumière eux-mêmes à la Ciotat. Dans la mesure où, en 1895, le cinématographe n’a pas encore été sujet, c’est-à-dire motif de la mise en scène, il est tentant d’avancer l’hypothèse selon laquelle la charcuterie mécanique aurait été la première tentative de figurer le cinématographe et qu’en cela, il serait peut-être l’une des premières occurrences autoréflexives de l’histoire du cinéma. ↩

- À noter qu’Alice Guy réalisera, en 1900, Chapellerie et charcuterie mécaniques, plagiat certain du film de Louis Lumière, mais à double dose de folie : dans la charcuterie, on n’y introduit pas un cochon, plutôt des chats vivants, afin de les transfigurer non pas en viande, mais en chapeaux. ↩

- Jonathan Palumbo, Après la nuit animale, Paris, Marest, 2018. ↩

- Ibid., p. 21. ↩

- Il serait d’ailleurs assez amusant de comparer la dramaturgie du coffre contenant un cadavre, socle à partir duquel Hitchcock dessine les impensés d’une bourgeoisie intellectuelle new-yorkaise, avec la tension vu/non-vu telle qu’elle apparait dans la vue Lumière. ↩

- Ajoutons cette éloquente coïncidence : Le cochon est parfaitement contemporain d’un film de Stan Brakhage, pour qui le désir d’un retour aux sources fût tout aussi furieux. The Act of Seeing With One’s Own Eyes (Brakhage, 1971), titre qui aurait très bien pu fonctionner pour le film d’Eustache et Barjol réalisé en 1971 et tourné dans une morgue à Pittsburgh, contredit l’idée admise du cinéma comme allié forcené du fantôme. Il revendique l’autopsie du cadavre comme seul beau souci de l’image animée. Ajoutons encore l’anecdote voulant qu’Eustache se serait greffé au projet de Barjol à la dernière minute, lorsque tout était déjà prêt pour le tournage, et qu’il aurait déclaré l’intention très significative, mais vite contredite par le résultat du projet (Eustache est attitré comme seul monteur du film) d’assister au rite du cochon « pour voir », seulement « pour voir ». ↩

- Le cochon sort pour la première fois en mars 1975. Il est programmé avec L’Ordre de Jean-Daniel Pollet, documentaire sur une colonie de lépreux en Grèce. Si les deux films divergent dans leurs démarches respectives (celui de Pollet affiche un caractère ouvertement poétique), il se rejoignent dans l’idée de l’informe comme forme d’altérité. Précisons encore qu’il est très difficile de regarder Le cochon sans penser au travail photographique d’Eli Lotar dans Aux abattoirs de la Villette (1929), à certains écrits de Georges Bataille (« Abattoir », Documents, no 6, novembre 1929 ; « Le coupable », Œuvres complètes V, Paris, Gallimard, 1973, p. 261) et aussi, par extension, à leur analyse détaillée par Georges Didi-Huberman dans La ressemblance informe, Paris, Macula, 1995. ↩

- Phil Hardy, The Aurum Film Encyclopedia. Science Fiction, Overlook Press, volume 2, 1984, p. 19-24. ↩

- Noël Burch, « Jean Eustache » (1972), trad. de l’anglais par Isabelle Garel, dans Nicole Brenez et Christian Lebrat (dir.), Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France, Paris, Cinémathèque Française/Mazzotta, 2001, p. 448. ↩

- Philippe Azoury, Jean Eustache. Un amour si grand…, Paris, Capricci, 2023, p. 67. ↩