Entre Possession et obsessions filmiques: entretien avec Kier-La Janisse

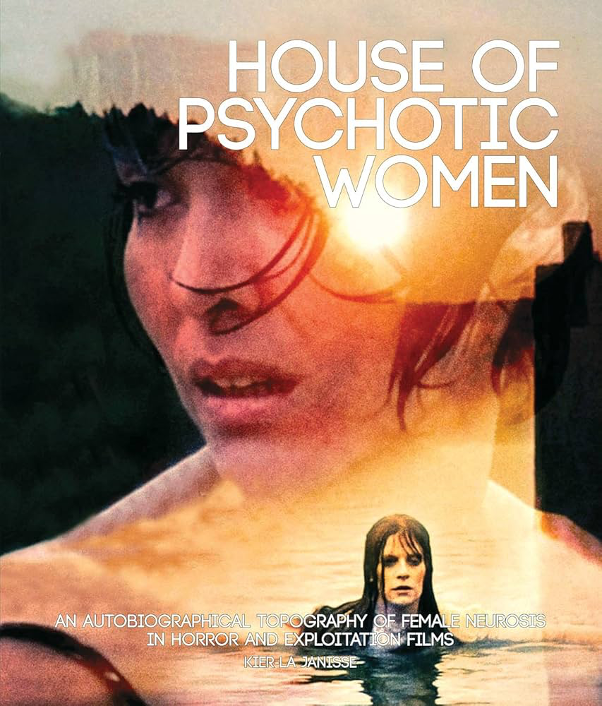

Réalisatrice, écrivaine, critique, programmatrice, productrice canadienne, et plus encore, Kier-La consacre une grande partie de sa carrière au cinéma de genre. Fondatrice du Miskatonic Institute for Horror Studies, elle est également l’autrice de l’ouvrage phare intitulé House of Psychotic Women : An Autobiographical Topography of Female Neurosis in Horror and Exploitation Films (2012) qui entremêle analyses filmiques et récits personnels. L’entretien, inspiré par cette forme de récit à cheval entre obsessions filmiques et histoire personnelle, retrace le parcours multiforme de Kier-La, et aborde les questions de la colère féminine, du travail en horreur, de la vie cinématographique montréalaise, ainsi que de nouvelles pistes d’exploration qui se dégagent (ou qui devraient se dégager) de l’horreur.

_________________________

HC : Ton livre House of Psychotic Women: An Autobiographical Topography of Female Neurosis in Horror and Exploitation Films 1 célèbre la figure en constante évolution de l’« autre » féminin sous ses multiples facettes. Dans l’introduction, tu y décris l’impact viscéral qu’a eu sur toi le film Possession (Andrzej Zulawski, 1981). Peux-tu revenir sur le rôle qu’a ce film pour toi ?

Kier-La Janisse : Possession a vraiment été quelque chose d’unique pour moi. Il m’a frappé à un moment précis, j’étais dans un mariage en train de s’effondrer lorsque mon obsession pour Possession était à son comble. Mon propre mariage n’avait rien à voir avec le mariage hostile du film, mais je pense qu’en général, les personnes ayant vécu en relation ou mariés retirent davantage de choses de ce film. C’était aussi, à l’époque, un film malaimé, pas du tout le film canonique qu’il est maintenant. Les femmes dans la vingtaine qui sont fans de films d’horreur ne peuvent pas se souvenir de l’époque où tout le monde détestait Possession. Elles connaissent plutôt le canon auquel le film appelle à s’identifier sur le plan émotionnel. Mais quand je l’ai projeté pour la première fois à mon festival de films [CineMuerte International Horror Film Festival, à Vancouver 2 ], les gens voulaient être remboursés. Et c’était pourtant des fans de films d’horreur. Les mêmes qui sont revenus, cinq ans plus tard, avec un T-shirt Possession. Mais pour revenir à la façon dont ce film m’a touchée de manière très personnelle, c’était lié à la teneur émotive du film et parce que j’étais moi-même si émotionnelle… J’ai beaucoup de colère. La colère, la rage sont les choses avec lesquelles je lutte le plus. Je ressens cette rage au moins une fois par jour. J’ai maintenant une petite maison sur une île, ce qui limite la façon dont je peux affecter les gens avec ma rage, et c’est une décision délibérée de vivre loin des autres. C’est l’une des seules manières de m’assurer qu’ils ne ressentent pas cette colère qui est la mienne. Et il y avait tellement de choses à propos de la façon dont elle [Isabelle Adjani] se laisse aller dans ce rôle… Et la question n’est pas : est-ce qu’il y a un film qui m’affecte de la même manière ? C’est plutôt : « y a-t-il une performance qui m’affecte autant » ? Des cinéastes canalisent clairement certains moments du film. Je pense à The First Omen (Arkasha Stevenson, 2024), dans lequel il y a cette séquence qui reprend la scène de métro de Possession. J’ai l’impression que des images et des moments de Possession sont devenus des raccourcis dans certains nouveaux films. Il aurait été impossible de faire ces corrélations il y a une dizaine d’années, et que l’audience saisisse le lien alors que maintenant, tout le monde comprend. Je ne saurais dire si un autre film m’a touchée de la même manière. C’est peut-être partiellement dû aux films comme tels, mais aussi à cause de ma propre réceptivité. Au cours des cinq dernières années, j’ai axé mon travail sur un livre qui vient tout juste de sortir et qui porte sur le film de Monte Hellman, Cockfighter (1974) 3 , un projet qui n’est donc pas lié à l’horreur. Ce film de Hellman parle beaucoup d’obsession, comme l’obsession et le travail, l’éthique du travail. Cet intérêt se rapporte aussi à là où ma vie en est, en ce moment. Comme je le mentionnais plus tôt, ma vie au moment où j’ai vu Possession était très axée sur les émotions, la gestion de mes émotions, voire sur mon incapacité à gérer mes émotions. Maintenant, en vieillissant, mes ambitions ou mes intérêts se concentrent plutôt sur le fait d’être suffisamment compétente dans ce que je fais pour pouvoir subvenir financièrement à mes besoins. Et donc, une grande partie de mon travail est orientée vers l’idée du travail et celle de perfectionner un art. C’est là où j’espère arriver pour ne pas devenir inutile dans mon domaine ou inemployable. Mon travail actuel traite de ces angoisses. Comment puis-je conserver une spécialité qui m’est propre pour pouvoir continuer à travailler éternellement ?

Possession (Andrzej Zulawski, 1981)

The First Omen (Arkasha Stevenson, 2024)

HC : Comment as-tu abordé le mélange entre récit personnel et analyse critique dans l’écriture de House of Psychotic Women ?

Quand j’ai écrit House of Psychotic Women (2012), je n’avais pas l’intention de procéder de cette manière, parce que j’avais lu beaucoup de textes où l’auteur insérait un aspect personnel dans son analyse, et je détestais cela. Il ne me serait donc jamais venu à l’esprit d’écrire un livre de cette manière, pour cette raison et encore aujourd’hui, je ne sais pas si cette aversion tient au fait qu’on m’a toujours appris que l’on ne pouvait pas s’inclure soi-même dans ses recherches, que la recherche devait rester objective, et que si l’on s’y impliquait personnellement, le travail était jugé non professionnel. C’était clairement l’idée dominante quand j’écrivais pour des magazines ou alors à chaque fois que j’écrivais pour une tierce partie, que ce soit pour l’école, Fangoria 4 , etc. On ne pouvait jamais parler à la première personne, on ne pouvait jamais dire : « je ». Quand j’ai commencé à penser à l’écriture de House of Psychotic Women, ça devait être simplement des essais : dix chapitres sur dix films différents avec quelques analyses dont la moitié du contenu provenait de mon ancien fanzine [Cannibal Culture].

Entre-temps, Internet a explosé et, soudainement, il y avait toutes sortes de critiques et de blogueurs écrivant sur des films obscurs. Alors que mon goût pour les films obscurs était, dans mon esprit, un atout que je pensais avoir, un aspect qui pouvait différencier mon travail. Mais avec l’essor des critiques en ligne, les films obscurs ne semblaient plus si obscurs. Non seulement le boom du DVD a permis de proposer pour la première fois de nombreux films dans une version intégrale et correcte, mais les gens se sont mis à s’ouvrir à l’idée de commander à distance ou à celle d’acheter des copies pirates. Internet s’est mis à regorger de critiques de films de genre obscurs. À ce moment-là, j’ai senti que mon livre n’avait plus vraiment de raison d’être. Je devais donc décider si j’allais tout jeter ou du moins, ce que j’allais en faire. Quelques amis m’ont encouragée à explorer les raisons pour lesquelles j’aimais les films obscurs, et pourquoi je m’identifiais à eux. J’étais réticente, mais c’était ça ou je jetais tout. Je me suis dit : « autant essayer de l’écrire ainsi ». Et la chose intéressante qui s’est produite dès que j’ai commencé à écrire de manière plus personnelle, c’est la rapidité avec laquelle j’écrivais parce que ma peur avait disparu : cette peur que j’ai beaucoup ressentie avec mon nouveau livre, davantage orienté vers la recherche, et qui est celle de rater quelque chose, un détail, un fait, la crainte de ne pas avoir fait assez de recherches. Tout cela a disparu quand j’ai commencé à écrire sous un angle personnel, parce que je me disais que personne ne pouvait me dire que j’avais tort puisque c’était personnel. J’avais vraiment sous-estimé à quel point la peur peut freiner l’écriture. J’ai donc écrit de cette façon, mais je craignais que personne ne prenne le livre au sérieux, parce que moi-même, je ne le prenais pas au sérieux [rires].

J’avais déjà un accord avec FAB Press. Je lui avais initialement proposé un livre intitulé House of Psychotic Women et qui devait contenir des essais, pour finalement soumette mon livre en l’état, lui disant : « Tu ne vas probablement pas vouloir de ça, mais c’est ce que j’ai fait ». Et finalement, l’éditeur l’a adoré et a accepté de le publier. J’étais ensuite bien entendu terrifiée à l’idée que les lecteurs le détestent ou détestent la façon dont il était écrit. Ce qui s’est plutôt produit, c’est que le livre, étonnement, a rendu acceptable le fait d’écrire à la première personne. D’une certaine manière sur Fangoria, et aussi dans des revues professionnelles, les choses se sont mises à changer, le livre a contribué à éroder cette règle selon laquelle on ne pouvait pas écrire sur soi-même dans une analyse. Et c’est maintenant beaucoup plus courant que les gens écrivent des analyses de films dans des revues, des sites web, des livres, de manière plus personnelle, ce qu’on ne voyait pas il y a quinze ou vingt ans. Mais l’écriture personnelle de ce livre était un accident à la base. Je ne percevais pas que c’était mon style d’écriture, bien que les gens m’associent désormais à ce style, car il est vrai que tout ce que j’ai écrit depuis tend vers ça. Quand j’ai commencé à écrire mon livre sur Cockfighter, je voulais m’éloigner de cette écriture, je voulais écrire un livre qui fait état seulement de recherche, mais finalement, ce livre est également devenu très lié à mes propres obsessions. Donc, peut-être que c’est tout simplement comme ça que j’écris, maintenant.

HC : Au cours de ta carrière, tu as entrepris des projets qui soutiennent et défendent les films d’horreur et d’exploitation. Peux-tu nous parler de l’histoire et du mandat du Blue Sunshine, le cinéma que tu as fondé ?

KLJ : Le Blue Sunshine était un microcinéma à Montréal, situé au dernier étage d’un immeuble commercial de la rue Saint-Laurent 5 , une zone très fréquentée à cause de tous les bars des alentours. Je ne vivais pas à Montréal au moment où nous avons commencé à planifier tout ça, mais à Winnipeg, une ville dont je voulais m’éloigner et où je suis née, mais à laquelle j’ai été souvent ramenée. C’était comme un vortex, et tout ce que je voulais, c’était de m’en échapper. Montréal m’intéressait parce que j’allais au festival Fantasia chaque année, j’avais un groupe d’amis là-bas, et c’était surtout moins cher que Winnipeg.

J’ai commencé à programmer, en créant mon propre festival de films d’horreur, mais je ne savais pas vraiment ce que je faisais. J’apprenais au fur et à mesure en faisant beaucoup d’erreurs. Ensuite, j’ai travaillé comme programmatrice à l’Alamo Drafthouse, au Texas, où j’ai beaucoup appris, puis je suis allée à la Cinémathèque du Winnipeg Film Group 6 . J’avais tant appris de choses à l’Alamo, et j’essayais d’appliquer ces choses à Winnipeg, mais on me disait : « Tu es trop américaine ». Le Winnipeg Film Group est un centre dirigé par des artistes et financé principalement par le Conseil des Arts du Canada, et ils voyaient plutôt les idées que j’avais afin de rapporter de l’argent à la Cinémathèque comme étant trop commerciales.

C’est toujours un peu l’une des malédictions, peu importe où je travaille : soit je suis perçue comme trop commerciale ou alors trop expérimentale, selon les gens avec qui je fais affaire. Chez Severin Films 7 , où je travaille actuellement, je suis la personne « expérimentale et bizarre ». Quand j’étais la Cinémathèque, j’étais perçue comme l’ambitieuse Américaine à l’esprit mercantile. Mais bon, à travers ces expériences, j’ai beaucoup appris à propos de ce que j’aime et n’aime pas dans le fonctionnement de ces institutions, et l’envie de créer un microcinéma est venue. J’avais en tête un petit endroit, avec des frais généraux réduits, ce que nous n’avons malheureusement pas fait, et je savais bizarrement que je voulais un partenaire avec des compétences que je n’avais pas. Mes propres compétences relevaient de la programmation, d’une aptitude à discerner les qualités et les défauts d’un film, des connaissances sur l’obtention des films et conditions d’expédition. Je savais faire ce genre de choses, mais j’étais peu expérimentée en affaires, j’avais besoin d’un partenaire, et par pur hasard, l’idée m’est venue de contacter David Bertrand, que j’avais rencontré deux fois à Vancouver, alors qu’il avait participé comme réalisateur à un concours que j’avais organisé et qui consistait à réaliser des films de 48 heures. C’était ma seule connexion avec lui. Pour une raison quelconque, je m’étais dit qu’il devait être mon partenaire. Je l’ai appelé et lui ai dit : « Je veux déménager à Montréal, ouvrir un microcinéma, et je veux que tu sois mon partenaire ». Et il m’a répondu : « D’accord ». Cette décision s’est avérée être l’une des plus solides que je n’ai jamais prises.

Image du cinéma Blue Sunshine tirée de cet album en libre accès sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=jGxFg8qi9VI&t=70s.

Blue Sunshine (Jeff Lieberman, 1977)

Même si le Blue Sunshine n’a pas été une réussite commerciale ou financière, David Bertrand faisait tout ce que je détestais faire, et je faisais tout ce qu’il détestait faire sans même en discuter. La division du travail s’est faite naturellement. Nous étions aussi de tempéraments complémentaires. Je n’étais pas quelqu’un de très sociable, car je perdais facilement mon sang-froid. Je m’occupais donc du projecteur, et lui, il accueillait les gens, présentait les films, sauf dans les cas où j’avais une relation particulière avec un film. C’était le mélange parfait. Faire face à la bureaucratie à Montréal a par ailleurs été un cauchemar. On a choisi ce lieu parce qu’il était zoné résidentiel et commercial et nous cherchions un endroit où à la fois vivre et travailler. On a d’abord réussi à obtenir un permis de la ville. Mais même avec la préapprobation, la ville a changé d’avis, et demandé des modifications. Il nous avait d’abord fallu engager un architecte agréé par la ville, et ajouter une salle de bain accessible ; ensuite, remplacer la porte coupe-feu. Lorsque nous leur avons apporté les plans, ils se sont plaints du fait que les portes de l’espace coupe-feu s’ouvraient sur la voie publique. Leur solution a été de démolir un mur et de construire une niche pour que la porte s’ouvre vers l’extérieur, mais dans notre propre espace. Et puis un autre département nous a dit : « Vous ne pouvez pas abattre ce mur parce que c’est un bâtiment patrimonial ». On avait dépensé tout cet argent avec l’architecte pour rien, et c’était inutile, car le permis était impossible à obtenir, et nous avions seulement prévu au budget un mois de non-ouverture. Qu’est-ce qu’on pouvait faire ? On a décidé d’ouvrir illégalement. Et le lieu est demeuré illégal pendant tout le temps qu’on l’a opéré, ce qui signifiait aussi qu’on ne pouvait pas faire de publicité. Beaucoup de choses nous étaient interdites, ce qui ne nous a pas empêché d’avoir une bonne couverture médiatique, et même de recevoir un prix du Montreal Mirror pour la meilleure présentation en Ville. Ce n’est pas comme si personne ne savait qu’on était là, mais on ne pouvait pas miser sur la location d’espace qui devait pourtant faire partie de nos revenus. Il y avait donc encore des gens qui louaient, mais c’était à leurs risques.

À la base, nous avions un bail de deux ans et le plan était de survivre durant ces deux ans, puis de partir. Et nous avons réussi. Nous avons programmé des choses folles, collaboré avec des partenaires locaux, et ça a été une expérience vraiment stimulante pour de nombreuses personnes qui ont ensuite lancé leurs propres projets, comme des collectifs de projections. Quand le Cinéma Moderne a ouvert, et que j’ai vu les plans du projet, j’étais tellement jalouse ! Je me disais : « c’est ce que j’aurais espéré ».

HC : As-tu déjà pensé à continuer le Blue Sunshine ailleurs ? As-tu déjà envisagé de relancer ce concept ?

Quand on a fermé, on pensait qu’on allait prendre une pause d’un an environ, puis rouvrir ailleurs. On avait besoin d’une pause parce qu’on avait sacrifié tous nos revenus. On travaillait tous les deux à côté et on mettait tout l’argent qu’on gagnait dans le projet. Le Blue Sunshine était bien approvisionné, les factures étaient payées, mais nous, on avait des trous dans nos chaussettes. On mangeait les hot-dogs du Blue Sunshine. Nos finances personnelles et notre temps en avaient vraiment pris un gros coup. On n’avait plus de vie. À la fin de cette année de pause, Dave est retourné vivre à Toronto, et moi, je suis partie en Écosse pendant un moment. Ensuite, j’ai beaucoup voyagé durant cinq ans. Et maintenant, je n’ai vraiment plus envie de relancer ce genre de projet, car j’ai enfin réussi à me défaire de cette névrose qui me poussait à dépenser tout mon argent pour organiser des projections. Pendant une grande partie de ma vie, c’était comme une obsession dont je voulais me libérer. Quand je voyais un bon film, je me disais : « Loue une salle, fais une projection », et puis je perdais de l’argent. Depuis que j’ai déménagé ici, de temps en temps j’ai encore cette petite envie du type « organiser un petit festival de films folk horror sur cette île bizarre où je vis », pour me dire aussitôt que quelqu’un d’autre peut le faire. J’ai fait ma part. C’est un peu comme si, au sein de cette communauté, je ne ressentais plus le besoin de refaire ce que j’ai fait, parce qu’il y a désormais quelque chose d’autre, souvent une version plus aboutie de ce que je faisais auparavant.

HC : Peux-tu nous décrire le mandat et la mission du Miskatonic Institute of Horror Studies 8 que tu as fondé ?

KLJ : Ça a commencé un peu par accident, encore ici, de manière assez organique. J’habitais à Winnipeg, et je participais à une résidence d’écriture où l’on m’a proposé de faire un atelier d’horreur pour les ados, à l’approche du spring break, avec l’idée d’occuper les jeunes de 14 à 16 ans. Donc, j’ai monté ce truc — je n’avais jamais enseigné, je ne savais pas trop comment ça marchait — et mis en place un cours de cinq jours intitulé « Introduction à la critique de films d’horreur pour ados ». Et encore là, je n’avais aucune idée de ce que je faisais. Il y avait cinq ados, et chaque jour, on regardait un film, qu’ils devaient ensuite analyser. Je leur donnais aussi des photocopies de différentes critiques de films d’horreur : des pages d’ouvrages plus académiques, des vieux fanzines, des exemplaires de Fangoria, Deep Red, etc., pour qu’ils voient les différentes manières dont on peut écrire sur l’horreur, que ce soit pour une institution, une revue, ou juste un truc que tu fais toi-même. Les deux premiers jours, on a regardé Frankenstein : The True Story (Jack Smith, 1973), une minisérie en deux parties ; et The Haunting of Julia (Richard Loncraine, 1977).

The Haunting of Julia (Richard Loncraine, 1977)

Quelqu’un d’autre qui travaillait au même centre que moi à l’extrémité nord de Winnipeg, travaillait aussi dans un centre jeunesse, dans un quartier réputé comme étant assez difficile. Il m’a ensuite demandé : « Tu viendrais donner ton cours ici ? ». J’ai dit : « OK, pourquoi pas ? ». Donc, j’y suis allée, mais les ados là-bas n’étaient pas du tout réceptifs. Le premier jour, on a regardé The Haunting of Julia et ils se sont plaints tout le long : « Oh, mon Dieu, ce film est tellement plate ». C’étaient des gamins de 12 ans qui n’avaient pas trop de patience. Le centre m’avait engagée pour deux jours. Le premier jour a été un désastre. Le deuxième jour, on a juste pris un tableau blanc et on a discuté autour de certaines questions : « C’est quoi un film d’horreur, pour vous ? Qu’est-ce que vous aimez ou n’aimez pas des films d’horreur ? Ça s’est transformé en brainstorming, plus qu’en un vrai cours sur l’écriture de critique. Ensuite, on a regardé le film Stuck (2007) de Stuart Gordon — que je n’avais pas vu depuis une éternité — et qui parle de gens coincés ensemble après avoir eu des relations sexuelles. Ils ont adoré ce film. Ils disaient alors : « Oh, mon Dieu, ce film est génial ! ». Ils étaient bien trop jeunes pour voir ce film, mais les éducateurs du centre approuvaient et me disaient que les gamins n’arrêtaient pas de parler du film. Donc, si ma tentative de cours a échoué, c’est devenu par la suite un joyeux bazar, un free-for-all, avec un peu de structure.

Ensuite, une autre personne m’a écrit pour me demander si j’allais animer encore d’autres cours. Je connaissais Caelum Vatnsdal, qui avait écrit They Came From Within 9 , un livre sur le cinéma d’horreur canadien, et j’ai eu envie de l’inviter à faire un cours à ce sujet. Je l’ai organisé dans le même lieu où j’avais fait mon premier atelier, mais cette fois, ce sont plutôt des adultes qui se sont présentés. Et comme on avait organisé le cours pour des ados, Caelum était un peu surpris de voir tous ces gens dans la quarantaine. Il s’attendait à parler à des jeunes qui ne connaissaient pas trop les concepts et les réalisateurs en question, et finalement, il s’est retrouvé face à des gens qui connaissaient déjà tout ce qu’il avait mis dans son bouquin.

Quand j’ai déménagé à Montréal, qu’on avait la salle du Blue Sunshine et qu’on programmait déjà des événements les jeudis, vendredis et samedis, je me suis dit que, comme on avait notre propre salle, on pouvait simplement ajouter ces cours ici. Je connaissais des gens à Concordia, où il avait des profs qui travaillaient sur les genres cinématographiques, et avec le festival Fantasia, on pouvait aussi inviter des gens qui y participaient pour donner des cours. Notre tout premier cours à Montréal était avec Stuart Gordon et Dennis Paoli, sur l’adaptation de Lovecraft au cinéma. Et ça a été super populaire. Ça a vraiment bien marché, et j’ai commencé à envisager d’en faire plus à Montréal, mais c’était encore au stade embryonnaire, centré sur les ados, parce que je pensais que ce serait plus utile pour quelqu’un qui commence, qui ne connaît pas encore les auteurs et les livres de référence. C’était mon objectif, mais le problème, c’est qu’on n’avait aucun moyen d’atteindre cette tranche d’âge, de faire savoir aux ados, ou à leurs parents, qu’on proposait ces cours. Quelques jeunes sont venus, comme Ariel [Esteban Cayer], qui avait 17 ans, d’autres étaient juste à la limite de 18 ans. Mais la plupart étaient des adultes qui demandaient : « Je suis un adulte, je peux quand même venir ? ». Ensuite, Kris Woofter est arrivé un mois après l’événement sur Lovecraft avec Stuart Gordon. Il m’a parlé de ce qu’il faisait, et je lui ai dit : « Peut-être que tu pourrais m’aider à monter cette école, je ne sais pas trop ce que je fais ». Kris nous alors a rejoints, puis Mario [DeGiglio Bellemare] s’est joint à nous un peu plus tard. Ce que je voulais, c’était offrir une école avec de vrais cours, que les cours soient accrédités d’une manière ou d’une autre, que ce soit comme une école professionnelle où tu pourrais obtenir un certificat à la fin. Je voulais aussi que les profs aient un certain niveau d’expertise. Par exemple, à Miskatonic (New York), quelqu’un a voulu faire un cours sur le voyeurisme. Il a demandé à un gars qu’il connaissait qui avait son baccalauréat s’il voulait le faire. J’ai plutôt proposé de demander à Laura Mulvey. Et de là, de fil en anguille, ça s’est fait. Mon idée pour l’école, c’était l’équivalent de ces classes de maître en ligne où David Mamet enseigne l’écriture, par exemple. Je savais que je n’arriverais pas exactement là, mais c’était l’esprit que je voulais que les gens gardent en tête.

Après avoir quitté Montréal, comme ces écoles devaient être situées dans des endroits avec beaucoup d’intervenants potentiels, le projet s’est orienté vers Londres, New York, Los Angeles. Mais comme je ne vivais pas dans ces villes, je comptais sur mon co-directeur sur place pour tout gérer, responsable de la relation avec les lieux. Et les salles ne voulaient pas nous donner tout le temps qu’on demandait pour les cours, qui avaient été planifiés sur cinq semaines. Ça marchait bien quand on était au Blue Sunshine parce que c’était notre propre salle. Personne ne nous mettait la pression pour savoir combien on rapportait en admissions, etc. Dès qu’on a commencé à faire ça ailleurs, cette structure s’est effondrée, et ça m’a vraiment déplu. J’avais l’impression qu’en ne faisant qu’une soirée d’une heure et demie, on n’entrait pas vraiment dans le sujet. Et si les co-directeurs dans les autres villes aimaient tous l’idée, ils voulaient plutôt des événements sociaux, où lors d’une soirée, l’audience peut assister à une conférence de deux heures.

En somme, ça a été intéressant d’apprendre ce qui fonctionnait dans les différentes villes et endroits. La branche de Londres était la plus forte. Elle était tout simplement gâtée en termes de choix de chercheurs capables de donner des cours, puisque le milieu de l’horreur est si bien ancré là-bas, renforcé autour de l’affaire des video nasties dans les années 1980 10 , qui a fait en sorte de créer une véritable et solide base académique pour les études de genre. Pourquoi aimer l’horreur ? Quoi en retirer ? À Londres, on a sur-académisé l’horreur très tôt [Kier-La rit], parce qu’ils y étaient un peu contraints. On s’est donc retrouvé avec un bassin vraiment riche de spécialistes de l’horreur, ce qu’on n’avait pas trop en Amérique du Nord.

À L. A., c’était extrêmement anti-intellectuel. On y aime plutôt les événements d’horreur divertissants. D’autres aspects fonctionnaient bien en revanche, par exemple avec des conférences données dans une institution spirituelle appelée la Philosophical Research Society, dans un superbe bâtiment ancien conçu par un type qui s’appelle Manly Palmer Hall dans les années 1930. Cette institution est très axée sur les spiritualités alternatives et ce genre de choses, et propose toutes sortes de cours allant de Madame Blavatsky aux OVNIs, en passant par les Fortean Studies. Ils présentent un éventail de sujets vraiment variés. C’est non seulement un endroit incroyable, mais très populaire que fréquente toute cette sous-culture californienne de religions alternatives et bizarres, une communauté qui assistait avec enthousiasme aux conférences. Mais les amateurs d’horreur là-bas… je les ai trouvés vraiment étranges en comparaison à New York, par exemple. À New York, où le public était plus intellectuel, mais avec une faible fréquentation des événements étant donné la quantité importante d’événements consacrés au cinéma de genre dans un ensemble de quartiers, les gens semblaient avoir une histoire de l’horreur beaucoup plus ancrée et aussi plus obscure, alors que les gens de L.A. étaient plutôt du genre Jaws. C’est beaucoup plus mainstream. Après dix ans environ, j’ai pensé que j’avais suffisamment donné de temps pour essayer d’en arriver à quelque chose avec ce projet, et au final, je me disais aussi que c’était une idée à un million de dollars qui ne bénéficiait pas des ressources nécessaires pour la déployer à son plein potentiel. J’ai senti que je devais changer d’objectif, aussi parce que ça ne fonctionnait pas comme je le voulais. J’allais alors tout simplement arrêter, mais la personne qui gère la branche de Londres, qui trouvait que ça fonctionnait bien, m’a demandé s’il pouvait continuer. J’ai accepté tout en me retirant.

Le Miskatonic Institute of Horror Studies de Londres, qui opère dans The Horse Hospital. Crédit photo : https://miskatonicinstitute.com.

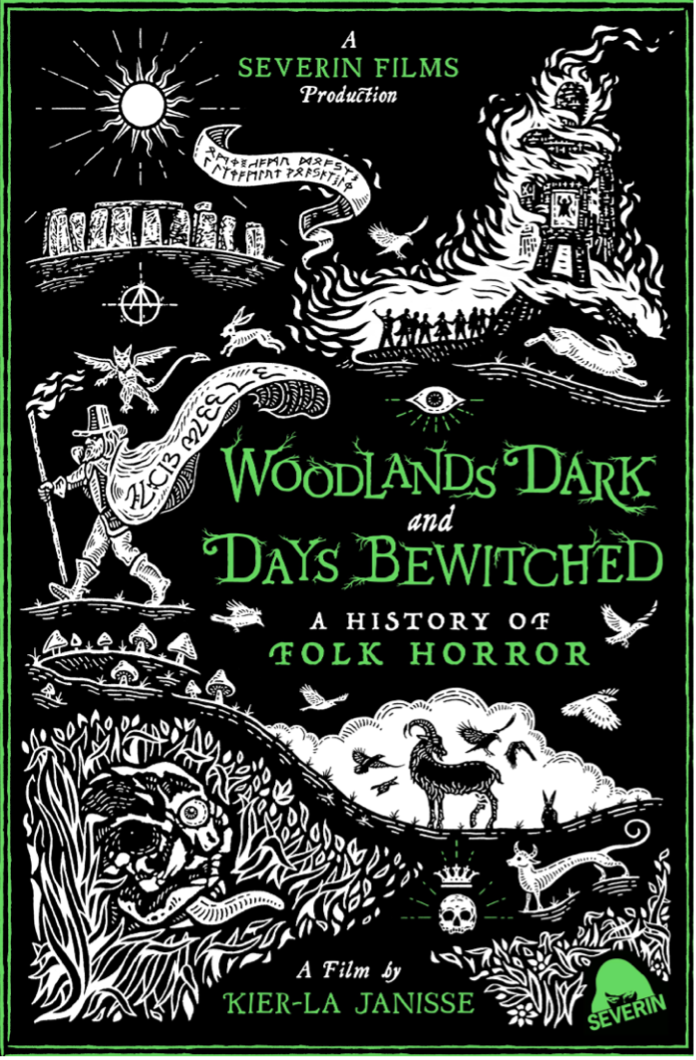

HC : Avec ton documentaire Woodlands Dark and Days Bewitched: A History of Folk Horror (2021), tu explores le folk horror et offre un approfondissement sur quelque 200 films. Le folk horror est-il à tes yeux particulièrement attirant parce qu’il présente souvent un affrontement violent entre l’ancien et le nouveau ? Penses-tu que les codes du folk horror ont infiltré d’autres sous-genres de l’horreur ?

KLJ : Je pense que Woodlands Dark and Days Bewitched s’inscrit clairement dans la continuité de ce que j’ai déjà fait et que je n’aurais pas pu le réaliser sans Miskatonic. Bien sûr, il y a là ma sensibilité de programmatrice, au sens où j’essaie de montrer autant de films que possible — il doit y avoir 200 extraits de films ou de séries télé dedans. Comme programmatrice, je tiens à montrer des films peu connus, à donner envie de les voir. Pour l’organisation des entretiens qui ont cours durant le film, l’expérience longue avec Miskatonic a servi : j’avais cet énorme tableau Excel où j’ai répertorié qui est spécialiste de quoi. Je n’avais pas en tête de me positionner comme experte du folk horror, mais plutôt de recourir aux gens qui y avaient réfléchi. Au départ, j’ai posé des questions simples aux premiers intervenants : « Qu’est-ce que le folk horror ? Quel est ton film de folk horror préféré ? ». Puis, au fur et à mesure, les questions sont devenues de plus en plus spécifiques à mes propres yeux, et j’ai alors eu une deuxième ronde d’entretiens, puis une troisième, et je crois qu’en tout, il y a eu six couches d’entretiens. À la fin, je posais des questions extrêmement spécifiques et les gens interviewés n’étaient plus forcément des experts en folk horror, mais des spécialistes de la migration britannique ou des experts en Hoodoo Studies, par exemple, c’est-à-dire des gens pas du tout des fans d’horreur ou même qui n’avaient jamais regardé de films d’horreur, mais experts dans leurs domaines spécifiques. Quand il s’agit d’histoire, si les intervenants ne sont pas des historiens dans un domaine précis, il y a une chance qu’ils se trompent sur des faits qu’ils rapportent de manière anecdotique, ce que je voulais éviter.

Le travail du montage ressemblait beaucoup au travail que j’ai fait pour des anthologies que j’ai éditées, c’était le même processus qui consiste à avoir un ensemble de personnes et de donner forme à l’ensemble. C’était en effet similaire au travail éditorial mené avec les anthologies non-fictionnelles, comme celle sur la Satanic Panic 11 .

En ce qui concerne l’attrait du folk horror, dans le sens où il s’agit d’un choc entre l’ancien et le nouveau, je pense que c’est vraiment la façon optimale de le formuler de manière concise. On me demande souvent : « Qu’est-ce que le folk horror ? », et je me perds toujours dans mes explications en tentant de le décrire. Mais oui, c’est comme un affrontement entre des systèmes de croyances, dont l’un est souvent plus ancien que l’autre. Je pense que c’est quelque chose qui intéresse, peu importe la présence de croyances spirituelles. Et je pense aussi que les gens n’ont pas besoin d’avoir des croyances spirituelles particulières pour apprécier le folk horror, étant donné qu’ils vivent au quotidien cet affrontement entre l’ancien et le nouveau. Que ce soit en termes de traditions à conserver, ou encore dans le monde des fans d’horreur qui vont en ligne pour troller ceux qui ne possédaient pas tel film quand il est sorti en VHS, en 1981 — je me souviens d’une époque où l’on devait marcher des kilomètres jusqu’au bureau de poste pour aller chercher notre cassette VHS commandée par courrier —, c’est la même chose : on aime s’accrocher à des choses anciennes et le changement peut sembler effrayant, et aussi politiquement, avec tout ce qui se passe maintenant, et tout ce qui s’est également produit durant la pandémie… mon film est sorti pendant la pandémie, et c’est honnêtement la seule raison pour laquelle il a eu un certain succès, parce que c’est un film de plus de trois heures qu’aucun festival n’aurait programmé en présentiel. La raison pour laquelle il a été diffusé dans des festivals, c’est que tous les festivals avaient lieu en virtuel. La durée des films importait moins, puisque les longs films ne volaient pas de temps de programmation à d’autres films. Le fait que ce soit virtuel permettait aux gens de mettre le film sur « pause », par exemple. La durée n’était pas du tout un facteur, et c’est ce qui l’a fait sortir de l’ombre. Et je pense que la pandémie a suscité un intérêt pour les pratiques folkloriques aussi parce que beaucoup ont cru qu’ils ne pourraient plus se procurer de papier toilette ou de nourriture. Tout le monde s’est mis à cultiver des légumes dans son jardin, à apprendre à faire du pain, à découvrir des astuces pour devenir autosuffisant. Il y a donc eu, à mon avis, un regain d’intérêt pour le « folklorique » en lien avec cette autosuffisance, dans un moment où tout le monde avait l’impression que notre système de soutien économique pouvait s’effondrer. L’intérêt pour le folk horror n’était qu’un prolongement de cet intérêt, comme pour les folk studies qui ont connu une résurgence pendant la pandémie.

Mais la lutte entre l’ancien et le nouveau est un conflit éternel. Chaque génération y est confrontée, que ce soit à propos de petites choses ou de bouleversements économiques majeurs. Même quand le féminisme est devenu important, beaucoup de femmes y étaient résistantes. On aurait pu penser que toutes les femmes diraient : « Oui, le pouvoir des femmes ! ». Mais beaucoup disaient plutôt : « Non, je suis très à l’aise dans ma vie. J’aime que les hommes me tiennent la porte. J’aime tout ce que la société des années 50 m’offre ». Il y a toujours des personnes qui résistent au changement, même si les changements en question pourraient leur être bénéfiques. Toutes ces femmes qui soutiennent Trump… Pourquoi ? Je ne comprends pas, mais… donc oui, c’est une chose universelle que le folk horror exploite de manière très concrète.

HC : Y a-t-il des codes spécifiques du folk horror qui, selon toi, se sont infiltrés d’autres formes de l’horreur ou de sous-genres de l’horreur ?

KLJ : Il y a un croisement entre différents genres. Je ne sais pas si ça a commencé avec le folk horror comme tel et que, par la suite, les autres genres s’en sont inspirés. Je crois que Dawn Keetley a d’abord parlé de « folk gothic » parce qu’elle sentait que beaucoup d’aspects qu’on relègue au folk horror sont en fait beaucoup plus proches du gothique. Et j’ai l’impression que beaucoup des films, surtout dans la partie américaine du livre, relèvent de croisements avec le gothique. Pas mal de gens ont critiqué mon film en disant que « tout est du folk horror, maintenant », qu’il ratissait trop large. La seule limite claire que j’ai mise, c’était les cryptides 12 . Je ne voulais pas les inclure dans le film, donc pas de Bigfoot, pas de Sasquatch, mais tout le reste [rires] pouvait potentiellement être du folk horror. Plusieurs personnes ont mentionné Candyman, que je ne considère pas comme relevant du folk horror parce que le film n’est pas rural, mais c’était bizarre parce que, finalement, c’est moi qui ait fini par parler de Candyman dans le documentaire, puisque tout le monde le mentionnait sans vraiment expliquer pourquoi iels le liaient au folk horror.

Beaucoup des choix de films liés au folk horror ne viennent pas uniquement de moi. Si un film était mentionné plusieurs fois par la cinquantaine d’experts interviewés, j’ai tenu à l’inclure dans le film comme il y avait à mon avis un consensus sur son appartenance au folk horror. Le film devenait un lieu de partage de leurs idées, et pour moi, il s’agissait de trouver les moyens d’illustrer et de soutenir ces idées. Certains choix de films m’ont surpris, ne m’étaient pas venus en tête. Mais en tentant de penser aux codes du folk horror qui auraient pu s’infiltrer dans d’autres genres, ce qui me vient à l’esprit concerne ce qui, déjà, est en train d’infiltrer différents genres. Par exemple, les weird westerns 13 croisent le folk horror, en même temps qu’ils croisent le western et le gothique. Ces films comportent toutes ces ramifications, mais en quelles proportions ? C’est juste une question de proportions : le pourcentage dominant finit par définir le genre. D’habitude, il y a plus d’un genre. Même dans un film de slasher, ça peut être un slasher qui, par exemple, fait appel au backwoods horror film 14 qui lui, relève du drame, et un drame sur le deuil. Tellement de films d’horreur sont en fait des drames sur le deuil. Ils utilisent l’horreur pour accentuer le deuil, mais au fond, ça parle de quelqu’un qui perd son fils ou sa fille, son mari, ou autre.

Film phare du courant weird westerns : Near Dark (Kathryn Bigelow, 1987).

Film phare du courant backwoods horror : The Hills Have Eyes (Wes Craven, 1977)

HC : La prochaine question est celle à un million de dollars, et je ne sais pas comment quelqu’un pourrait y répondre, mais on va te la poser quand même. As-tu des réflexions sur les diverses tendances de l’horreur ? Comment entrevois-tu se déployer le futur, ou le futur proche, disons, du cinéma d’horreur ? As-tu récemment repéré des thèmes et des tendances que tu aurais envie d’explorer ? Des réflexions particulières sur des films récents que tu as vus ?

KLJ : Une tendance que j’ai remarquée ne tient pas tant sur les films eux-mêmes, mais plutôt sur la critique de films : je pense en particulier à une réaction négative, au rejet du trauma dans l’horreur. « Pourquoi tous les films d’horreur abordent-ils le trauma, maintenant ? » est une question qui revient. En fait, c’est que tous les films d’horreur parlent de trauma et ont toujours parlé de trauma. La différence, c’est que maintenant, le mot « trauma » est utilisé dans les synopsis, au dos du boitier, ce qui diffère d’autrefois. Mais les films eux-mêmes n’ont pas changé. Ce n’est pas comme si, tout d’un coup, chaque film était focalisé sur le trauma d’une manière différente de ce qui se faisait auparavant. Ce qui a changé, c’est que l’on comprend maintenant que l’horreur ne parle pas simplement de tuer des gens, mais que le genre sert aussi à canaliser (process) le trauma. Et je trouve bizarre de voir des personnes réagir négativement à ce qu’ils considèrent comme un changement dans les films, comme si ces films traitaient de choses différentes, comme si on préférait que le sens reste caché, de ne pas en prendre connaissance. Préféreriez-vous réellement que le film soit juste à propos du fait de tuer quelqu’un ? Pensez-vous que ça rend le film meilleur de ne pas savoir que le personnage traverse un trauma ? Je ne sais pas ce que ça dit des personnes qui se plaignent de ça, mais en tous les cas, j’ai vu cette remarque apparaître.

En ce qui concerne l’avenir de l’horreur, je pense que là où elle se doit d’aller, et où elle commence à aller d’ailleurs, c’est vers les personnes de couleur. La confier aux cinéastes autochtones, aux cinéastes noirs et aux réalisateurs provenant de diverses régions qui n’ont peut-être pas une longue histoire de l’horreur ou une histoire documentée de l’horreur, pour qu’ils racontent des histoires à leur manière. Dans le passé, quand un cinéaste de couleur réalisait un film d’horreur, il devait faire un film qui était généralement structuré comme un film d’horreur américain ou qui correspondait aux attentes de ce qu’est un film d’horreur, à la différence que les acteurs qui jouaient dans le film n’étaient pas blancs. Mais la perspective globale du film demeurait une perspective homogénéisée. On commence à voir des films d’horreur avec des ressources allouées à des cinéastes qui racontent des histoires selon des perspectives complètement différentes. Je pense aussi aux cinéastes queers, aux personnes marginalisées, et aux personnes qui n’ont pas été des priorités dans l’histoire du cinéma d’horreur, même si beaucoup de scénaristes de films d’horreur étaient queers. Des chercheurs écrivent des livres sur ces histoires alternatives, ce n’est pas comme si ces groupes n’avaient jamais été associés à l’horreur ou n’avaient rien à voir avec elle, mais leurs points de vue n’ont pas encore été mis à l’avant-plan ou privilégiées. Je pense que ceci commence à changer. Et c’est à mon avis particulièrement intéressant. Il y a beaucoup de réalisateurs que je connais, des hommes blancs d’âge moyen, qui n’obtiennent plus les opportunités qu’ils avaient avant à cause de cette conscience émergente, ou alors pour d’autres raisons. Et c’est très bien, il faut juste laisser sa place à d’autres ! Laissez ces personnes raconter leurs propres histoires. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais écrire un film avec une protagoniste féminine ou autre. Ça veut juste dire : prenez un pas de recul et laissez les femmes raconter leurs histoires sur des protagonistes féminines parce qu’elles vont amener une perspective différente. Et c’est quelque chose d’organique. Ce n’est pas comme si les films réalisés par des femmes, par exemple, étaient des films complètement différents, mais il y a ces petites choses auxquelles un homme n’aurait peut-être pas pensé. J’ai l’impression qu’il y a un peu plus de liberté et d’ouverture à présent pour des points de vue différents. Il ne s’agit plus seulement de se battre pour entrer dans l’industrie et de réaliser un film qui entre exactement dans la même case que les films déjà existants. J’ai l’impression qu’il y a un peu plus de marge de manœuvre pour faire des films qui sortent des conventions. Et c’est à mon avis fascinant. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner éventuellement, et d’écouter ces histoires.

J’ai aussi commencé à travailler sur un livre qui traite de la représentation des fans d’horreur dans les films, pas nécessairement une étude des fans d’horreur dans la vraie vie — il y a déjà beaucoup d’études sur les fans —, mais plutôt sur les manières dont sont représentés les fans d’horreur à l’écran au fil du temps, à la fois au cinéma et à la télévision. Je m’intéresse à la façon dont ces représentations sont liées à la perception du public, à des événements réels qui se sont produits et à la source peut-être de changements. J’ai vu la culture des fans d’horreur changer énormément au cours de ma vie, au point où j’ai commencé à me poser des questions à ce sujet. Je me demande en fait si la culture des fans d’horreur est devenue plus normalisée, et si cette normalisation a engendré une représentation plus normalisée dans les films, ou alors, à l’inverse, si certaines représentations normalisées de fans d’horreur dans quelques films ont encouragé la normalisation des fans d’horreur dans la vie réelle. Par exemple, la période des années 1980 a été particulièrement controversée : c’était l’époque où tout tournait autour des artistes d’effets spéciaux comme des rockstars. Dans le milieu, tout le monde connaissait les noms des artistes d’effets spéciaux, ils étaient réellement comme des rockstars. Mais c’était aussi l’époque de la Satanic Panic où des personnes disaient que les films d’horreur pourrissaient le cerveau des enfants, essayant pour cette raison de les interdire. Il y avait donc toute cette visibilité, et en même temps, beaucoup de parents essayaient d’y mettre un frein.

En plein milieu de tout ça, en 1986 ou dans ces eaux-là, deux films sont sortis : Morgan Stewart’s Coming Home (Paul Aaron et Terry Winsor, 1987) et Summer School (Jeff Franklin, 1987) avec Mark Harmon. Ces deux films mettaient en scène des enfants complètement normaux, sociables et bien intégrés, à l’intérieur d’un récit avec des péripéties tout à fait réalistes, et ces enfants étaient aussi des fans d’horreur, totalement normalisés. C’était l’une des premières fois où les fans d’horreur n’étaient pas pathologisés dans un film. Et c’est arrivé à un moment où, politiquement, c’était nécessaire. C’est ce genre de moments que je veux étudier. Quels sont ces moments qui ont changé la façon dont on perçoit les fans d’horreur, et comment en est-on arrivé à un point où il est plus facile que jamais d’être un fan d’horreur ? Quand j’étais enfant, on ne pouvait pas trouver de t-shirt de Texas Chainsaw Massacre ou d’Evil Dead, tandis qu’à présent, on peut trouver un t-shirt sur n’importe quel film obscur. C’est une période incroyable pour être un fan d’horreur. Et je me demande aussi à quel point le côté commercial de la chose, avec l’accès à des produits dérivés, a contribué à une prise de conscience quant au nombre de fans d’horreur. Maintenant qu’il y a des millions de T-shirts disponibles, on se dit : « holy shit, je suis entouré de fans d’horreur ». Est-ce que ce sont les produits dérivés qui ont créé les fans, ou alors ces produits dérivés ont juste permis aux fans de s’afficher et de se reconnaître ? C’est une étude que j’aimerais vraiment mener.

HC : Avant, c’était un club un peu exclusif, mais ce n’est plus vraiment le cas. C’est devenu assez grand public. Notre dernière question concerne tes projets ou tes collaborations à venir. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Tu viens de mentionner un nouveau projet, mais y a-t-il autre chose dont tu peux nous faire part ?

KLJ : Le livre dont je t’ai parlé est une collaboration avec mon amie Amy [Voorhees Searles] qui travaille avec moi chez Severin Films. Elle est comme une enfant-monstre de seconde génération. Elle a grandi avec les magazines Fangoria, qui contenaient des lettres de son père quand il était jeune, parce qu’il écrivait souvent dedans. C’est l’une des fans d’horreur les plus calées que je connaisse. Pour Severin Films, qui est mon travail principal, j’ai produit plusieurs coffrets et projets ; un gros coffret folk horror, entre autres, qui va sortir bientôt. Ils vont l’annoncer dans les prochains jours. C’est un coffret avec vingt-quatre films supplémentaires. Severin a aussi acquis les droits du livre Killing for Culture, si tu te souviens de ce livre des années 90 qui parle de cinéma mondo et de snuff movies, ou tout simplement de ces films qui tournent autour du fait de filmer la mort, comme Faces of Death (John Alan Schwartz, 1978). C’est un sujet assez sombre, mais on m’a proposé de faire un documentaire là-dessus. Ce sera très différent, parce que je trouve que le folk horror, au final, c’est un genre plutôt édifiant, et je pense que celui-ci va être super glauque [rires], donc le défi, c’est : comment je peux réaliser un film sur ce sujet que tout le monde voudra voir ?

Notes

- Kier-La Janisse, House of Psychotic Women: An Autobiographical Topography of Female Neurosis in Horror and Exploitation Films, Godalming, FAB Press, 2012. Une version enrichie de l’ouvrage a également été publiée en 2022 par FAB Press. ↩

- Le festival a été créé en 1999. ↩

- Kier-La Janisse, Cockfight: A Fable of Failure, Spectacular Optical, 2024, https://www.kierlajanisse.com/2024/06/27/cockfight/. ↩

- Magazine se consacrant au cinéma d’horreur, fondé en 1979 : https://www.fangoria.com/archives/. ↩

- Le cinéma était précisément situé au 3660 boul. Saint-Laurent. Il a été ouvert de 2010 à 2012. https://www.kierlajanisse.com/2020/10/28/blue-sunshine/. ↩

- Aujourd’hui Dave Barber Cinematheque, filiale du Winnipeg Film Group. ↩

- Fondé en 2006, Severin Films est un studio indépendant qui se consacre au sauvetage, à la restauration et à la diffusion d’œuvres cinématographiques « des nommés aux Oscars et d’ icônes cultes », https://severinfilms.com/en-ca. ↩

- https://miskatonicinstitute.com. ↩

- Caelum Vatnsdal, They Came From Within. A History of Canadian Horror Cinema, Winnipeg, Arbeiter Ring Publishing, 2004. ↩

- Terme apparu au Royaume-Uni dans les années 1980 pour désigner des films d’horreur ou d’exploitation distribués en vidéo. Contraitement aux sorties en salle, les vidéos ne devaient pas passer par le British Board of Film Censors (BBFC), permettant ainsi à des films de sortir en évitant la censure. ↩

- La « satanic panic » est une panique morale qui a eu lieu dans les années 1980 aux États-Unis et qui s’est traduite par une peur de la propagation d’abus liés à des rituels sataniques. Voir Kier-La Janisse et Paul Corupe (dir.), Satanic Panic: Pop-Cultural Paranoia in the 1980s, Spectacular Optical, 2015, et Yuletide Terror: Christmas Horror on Film and Television, Spectacular Optical, 2017. ↩

- Des animaux ou des créatures dont on n’a jamais prouvé l’existence, tel le Monstre du Loch Ness. ↩

- Genre hybride qui mélange le western avec la fantasy, l’horreur ou la science-fiction. Voir Near Dark (Kathryn Bigelow, 1987), ou encore Ravenous (Antonia Bird, 1999). ↩

- Genre (ou sous-genre) qui prend place dans des espaces reculés, ruraux, affectés par la pauvreté et l’isolation. Voir The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper, 1974) ou The Hills Have Eyes (Wes Craven, 1977), par exemple. ↩