Des louves-garous

En plein cœur, en pleine lune, elles sont ces louves-garous qui ne se sont pas manquées. Elles virent mal. Elles virent. Au cinéma, elles prennent possession des personnages, elles les traversent. Elles les dépassent. Elles sont voraces.

Les louves-garous m’ont trouvée dans des cinémas de genre portés à l’écran par des réalisatrices, depuis six ou sept ans. Elles forment des trames narratives où les protagonistes « font famille » dans des contextes, des frictions, et des possibilités queers. Elles composent avec les devenirs et les réalités des membres de leur famille thérianthropes — soit des êtres mi-humains, mi-animaux —, avec l’envoûtement ou l’aversion aiguë que celles-ci et ceux-ci suscitent, et avec, bien sûr, le secret. Le secret tapi, le secret que l’on a choisi (ou pas) de dévoiler, de confier à une personne tierce. S’installe alors une chape, un mystère autour de la louve-garou, de la créature thérianthrope qui ne se dit pas. Les êtres chers prennent leurs distances. S’ouvre une distance douloureuse. Quels points de rupture, quelles articulations du « secret », de l’indicible lycanthropique traversent ces louves-garous contemporaines et les changent, les déforment ? J’ai envie de me figurer cette monstruosité qui advient, transforme et altère. Quel mouvement de métamorphose, quels arrachements à l’intérieur de la monstruosité se suppléent, par intervalles, et passent à travers ces trames et ces personnages jusqu’à me trouver ?

Animale

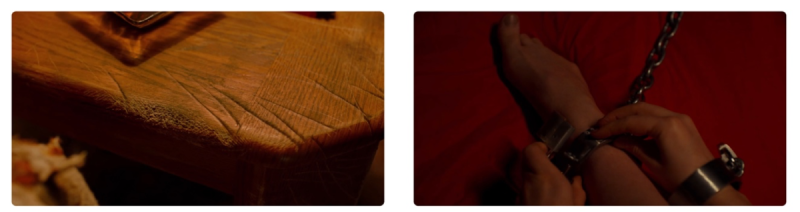

Dans le film canadien My Animal (Jacqueline Castel, 2023), la louve-garou passe de part en part la protagoniste, Heather, une femme queer au sortir de l’adolescence. Les nuits de pleine lune, Heather cadenasse ses mains et ses pieds, s’enchaîne délibérément au lit d’une chambre de la modeste maison qu’elle habite avec ses parents et ses petits frères — une maison au creux des rangs longés de bancs de neige de Timmins. Heather est une louve-garou consciente de sa condition : il s’agit d’une condition héréditaire. Son père, de même que ses tannants de frères portent la tare du loup-garou, eux aussi. C’est un secret qui lie Heather à sa famille. Chez elle, les meubles en bois ont été grugés, grafignés, les divans ont été mordillés et partiellement éventrés. Des attirails de fer et de cadenas jonchent les portes, les pièces — juste ce qu’il faut pour retenir l’animal·e. Pour empêcher une énième débandade hors de la maison dans la forêt et les chemins. Dans la proposition de Jacqueline Castel, l’indicible de la louve-garou, du personnage de Heather se trouve croisé entre des tenailles : son homosexualité peu dite, qu’elle peine à vivre, et la part de la louve qui s’exprime et la traverse trois nuits par mois.

My Animal (Jacqueline Castel, 2023)

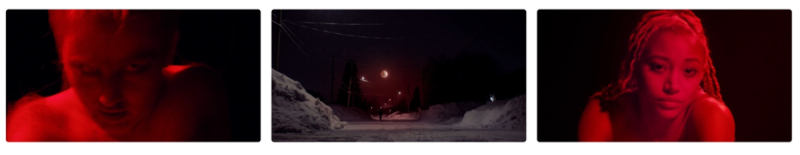

My Animal (Jacqueline Castel, 2023)

À mesure que l’intrigue se déploie, le secret, l’indicible épaissit son roulis. Heather se dépense dans le sport, le hockey ; elle est gardienne de but et empoche de l'argent en travaillant au casse-croûte de l’aréna locale. Entre en glace Jonny, une patineuse artistique qui emménage dans la région. Elle s’entraîne et pratique sa routine quotidiennement. Peu à peu, la hockeyeuse et la patineuse échangent quelques mots, dans les temps morts où Jonny attend le retard de son lift (d’un parent ou d’un amoureux). Leur complicité se développe. Elles se réunissent autour de bières. Elles deviennent des amies proches.

Se met alors en place une économie visuelle, une mise en scène tensive propre à la transformation qui s’opère en Heather. D’abord des scènes plus langoureuses, hors du temps, sans dialogue — des éclairages saturés de rouge et de bleu sur fond noir s’obscurcissent et se mêlent en fondus et au ralenti, une caméra concentrique s’enroule autour des corps de Jonny et de Heather, des corps déshabillés et désirants presque mis sur arrêt en des poses, des renvois aux rêves et aux désirs sexuels de la louve-garou. Jacqueline Castel distribue avec parcimonie ces élans formels, ces scènes où s’engage cette fantasmatique du personnage de Heather, cette fièvre nocturne sensuelle et identitaire qui se meut peu à peu en une voracité. Une sorte de soif de vivre et de devenir se trouve a priori mise sous tension, immobilisée — elle s’exprime, mais de manière contenue. Puis, ça se transforme. Jusqu’à se déployer pleinement, jusqu’à déferler par l’entremise de mutations, jusqu’à rendre Heather bestiale et louve, sous ces mêmes lumières, sous ces mêmes ténèbres.

Ce sont baignées dans cette lueur rougeoyante partagée, celle des gestes au ralenti, que Jonny et Heather passent une nuit à se faire l’amour. Le lendemain, Jonny se réveille saisie d’une honte aversive. Une honte étouffée. Sa lesbophobie intériorisée la fait s’écœurer, elle souhaite garder dans le silence ce qui s’est passé. Jonny rompt tous ses liens avec Heather. Elle la rejette. Cette coupe franche et sans appel engendre davantage de détresse pour le personnage de Heather, et des imprécations lesbophobes se mettent à fuser de toutes parts, y compris de la part de sa famille, de sa mère, de ses frères. Les insultes deviennent des coups, des lésions à vif.

Ce n'est qu'une question de temps avant que la louve ne prenne le relais. Qu’elle la fasse voir rouge et se métamorphoser. Elle qui sait agir d’instinct. Des reniflements, des hurlements s’immiscent dans le tissage sonore du film. Des sons, de l’air qui s’expulse, comme si l’on était dans le crâne de la louve, qu’entre les incisives des grognements intérieurs et gutturaux menaçaient et tenaient à distance. Par le son, le récit se transforme. Le crissement des dents qui cisèlent. La contrattaque. L’image s’étire, elle devient lavis, et l’on en vient à suivre l’action par le son. Aboyer et s’enfuir dans la neige. S’enfuir, pourchassée.

Les bonnes manières

As Boas Maneiras (Les bonnes manières, Juliana Rojas et Marco Dutra, 2017) met en scène les épanchements, la tension romantique et sexuelle et la relation naissante qui unit Clara, une aide familiale queer qui peine à payer son loyer, à Ana, sa patronne enceinte et insouciante dans un São Paulo bourgeois. Peu à peu, Clara se lance sur la piste des agissements étranges, inexpliqués et transgressifs de sa patronne — sur la piste de son secret. De ce qui évolue en elle. Elle la guette.

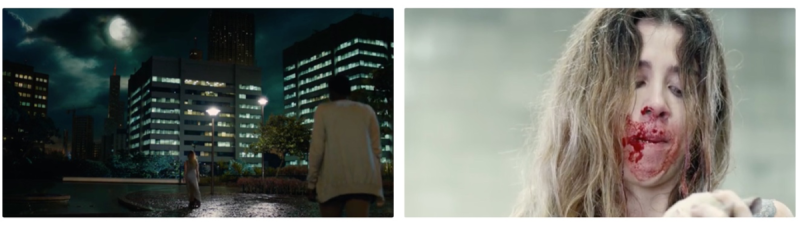

Les quatre soirs entourant la pleine lune, Ana se lève, somnambule dans son appartement, comme mue par un esprit animal, un esprit monstrueux. Elle dévore de ses mains des livres et des livres de viande rouge crue à même le réfrigérateur. Dans son appétit sanguinaire et libidinal, Ana, toujours endormie, agresse et mord Clara. Cette dernière se retrouve avec plusieurs entailles et morsures. Or, toujours à la recherche d’indices à amasser, de réponses, voire passablement fascinée et inquiète, Clara la suit, et de multiples fondus enchaînés resituent leurs déambulations à l’extérieur du complexe d’habitation. Ana, en jaquette, nu-pieds, semble répondre à l’appel de la lune. À la cadence d’une zombie, Ana s’empare d’un pauvre chat errant, le porte à sa bouche et en prend une grande croquée coulante sans jamais apercevoir Clara prise de frayeur. Les iris jaunes d’Ana rappellent ceux de la louve. La pleine lune, les agissements en toute inconscience, les envies carnivores et prédatrices s’accumulent et sous-tendent qu’Ana se trouve traversée par la louve-garou. Mais Clara ne saurait s’en douter.

As Boas Maneiras (Juliana Rojas et Marco Dutra, 2017)

Dans As Boas Maneiras, le dévoilement du secret d’Ana et de ce qui engendre ses métamorphoses nocturnes passe par une technique de mise en images différente, un autre parti pris visuel. Si la prise de vues réelles (augmentée d’effets spéciaux, d’éléments animés en 3D, de peinture sur cache numérique, de prothèses et de composantes velues et sanguinolentes) forme la majeure partie de ce mélodrame d’épouvante, c’est par une mise en images et un diaporama de cartons peints numériquement, en gros traits sombres, que se révèle plus explicitement le secret d’Ana : soit l’origine de sa lycanthropie. Celle-ci raconte à Clara qu’elle aurait connu une histoire d’un soir avec un homme, et qu’il aurait ensuite pris la fuite sous la forme d’un loup-garou dans les bois. Par le défilement de ces illustrations (presque animées ; dans un esprit séquentiel près du cinéma d’animation), l’on accède à une reconstitution de la suite des événements qui a les apparences d’un conte, d’une histoire fantastique narrée depuis les pages d’un album. Plus qu’une simple variation sur le dispositif filmique du flash-back, c’est toute l’histoire de la conception de son fœtus, la cosmogonie qui la rend elle-même louve-garou dans les mois de sa gestation qui s’énonce par ce recours à la peinture numérique. Là réside l’origine de sa propre lycanthropie, de ces processus qui la traversent la nuit : dans une mise en images, un état de création filmique qui se déplace et se transforme, qui assume l’instance métamorphique à même son dispositif de fabrication.

Puis naît enfin, après un long suspense, un soir épeurant de pleine lune, son enfant monstrueux : Joel, sous la forme d’un louveteau-garou assoiffé non pas de lait, mais de sang.

À Clara incombe alors un grand fardeau ; elle devra trouver des moyens pour enfermer et contenir à double tour Joel, un bébé qui fait penser à un gremlin, les soirs de pleine lune où ses griffes sortent, où il s’éveille en louveteau fruste. Pour le cacher, pour que personne n’en apprenne rien ni ne sache. L’indicible lycanthropique. Qu’est-ce qui change en Clara, à mesure qu’elle côtoie, qu’elle observe, qu’elle se dévoue à une louve-garou, à un louveteau ? Qu’est-ce qui la traverse, que reste-t-il d’elle, derrière elle, après s’en être éprise ?

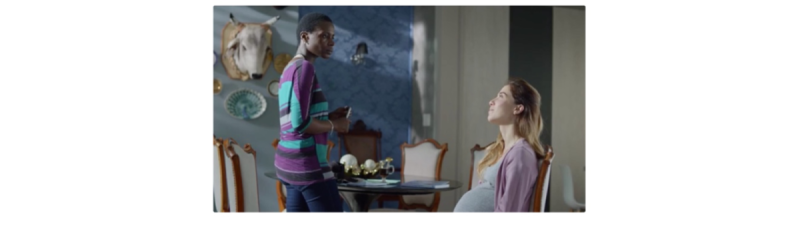

As Boas Maneiras (Juliana Rojas et Marco Dutra, 2017)

Marécages

Me revient maintenant Trenque Lauquen (Laura Citarella, 2022). Moins pour la louve-garou en elle-même que pour la manière d’y concevoir et d’y élucubrer la part thérianthropique, la part du monstre qui se meut, l’instance métamorphique en constante fluidité. Aussi pour la manière d’y raconter l’être mi-humain dans ses émois, dans ses mutations, son secret. L’on y retrouve des préoccupations similaires à As Boas Maneiras quant à l’enfermement, la dissimulation de l’enfant vulnérable : Clara dissimule Joel dans une pièce fermée, et dans le même ordre d’idées, les mères de Trenque Lauquen embarrent et retiennent leur enfant mutant à l’étage, dans une chambre. J’explique.

Laura, une biologiste travaillant sur un projet de recherche à Trenque Lauquen, se trouve à suivre les filons et les intrications d’enquêtes qui se présentent à elle. Plus près du film d’enquête que du film d’épouvante dans sa première partie, Trenque Lauquen donne à suivre l’investigation de Laura autour d’une romance mystérieuse par lettres érotiques interposées, qu’elle découvre une à une : la romance d’une enseignante nommée Carmen Zuna qui aurait entretenu une liaison secrète avec un homme italien dans les années soixante. Personne des alentours ne la reconnaît ni ne l’a connue. Un épais mystère à résoudre.

Puis, l’on retrouve dans les deux heures conclusives une tout autre Laura, une Laura tout aussi curieuse, mais qui nourrit des aspirations différentes. Elle en vient à avoir le désir profond de se joindre à la famille, au projet familial homoparental de la docteure Elisa Esperanza, éminente neuroscientifique, et de sa conjointe Romina. Elisa est enceinte. Elles vivent en retrait dans une maison paisible entourée de forêt, de potagers, de cabanons bizarres.

Après une série de coïncidences étranges et de rencontres inexpliquées avec Elisa qu’elle ne connaît alors que très peu, Laura décide de prendre le camion d’Elisa en filature. Elle la suit jusqu’à cette maison que Romina et Elisa partagent dans une quasi-clandestinité. Laura épie le couple à travers les châssis, à la noirceur, depuis une trouée dans les buissons de la forêt. Les deux amoureuses font la fête, quand soudain un signal d’alarme retentit. Une panique les assaille. Un grand barda s’ensuit. De loin, Elisa change prestement de pièce et s’équipe de gants chirurgicaux, d’une seringue et file à l’étage, courroucée. Qui ou quoi se cache à l’étage ? Qu’est-ce qui cause cet étrange train ?

Laura devient leur amie, et élucide une partie du mystère : en haut se trouve la chambre de l’enfant mutant·e, de la créature que les journaux locaux ont surnommée « le petit garçon » ou l’« alligator ». Il s’agit d’une créature qui habitait les tréfonds du lac du parc municipal de la ville. L’enfant mutant·e avait été étudié·e par la docteure Esperanza pendant des mois et des mois, puis cette dernière avait quitté le dossier quand elle avait réalisé que la créature n’était pas douée d’un cerveau humain. La presse s’était ensuite désintéressée de ce dossier. Depuis, entre les lignes, on saisit qu’Elisa et Romina ont kidnappé la créature mutante et l’ont cachée. Elles la nourrissent, lui promulguent des soins et la considèrent comme un·e membre à part entière de leur famille. Selon Elisa, la créature changerait de forme de jour en jour. Elle respirerait sous l’eau. Elle transitionnerait sans cesse, n'ayant pas un genre ou un sexage fixe — la docteure Esperenza soupçonne que la créature soit à présent une femelle. Il va sans dire que Laura, à présent au courant de leur secret, se trouve à devenir leur complice dans leur entreprise de dissimulation de l’enfant. Un être qui se métamorphose continuellement. Mais qu’elle n’a encore jamais vu.

Trenque Lauquen (Laura Citarella, 2022)

Dans l’espoir d’enfin pouvoir apercevoir la créature, qu’une rencontre ait lieu, Laura se met à passer davantage de temps avec Elisa et Romina. Une nuit qu’elle dort dans la maison et qu’elle entend du barda, les sons d’une construction clandestine au grenier, un désir profond point en elle, ce désir (peut-être cette nécessité ?) de joindre la famille d’Elisa, de Romina et de la créature jamais auparavant entraperçue. Laura raconte dans une narration [ma traduction] : « je les aimais plus de jour en jour. Je voulais être avec elles. Tout était amour entre nous trois. Je voulais être elles. J’étais elles ».

Quelle est cette pulsion, quel est ce désir précis que ressent Laura de rejoindre la famille d’un être thérianthrope qu’elle n’a jamais vu, d’un être mutant qui change sans cesse de forme, et dont on rapporte l’existence, mais qui ne donne jamais à être vu, à être rencontré ? La créature incarne une sorte d’instance de métamorphose perpétuelle informe qu’on ne voit jamais, et dont le dispositif cinématographique nous prive sciemment. Comme Laura, l’audience est invitée à inventer, à se figurer la créature. À ce que l’on sache, elle peut avoir les traits d’un alligator, aussi bien que les traits d’une enfant, d’un blob, d’une louve — la créature a peut-être des petits crocs acérés, des griffes, du poil, des écailles, des branchies. Dans Trenque Lauquen, la créature fantastique qui me trouve et me traverse, je l’invente et me la figure. J’arrête de la chercher et je me transporte avec elle.

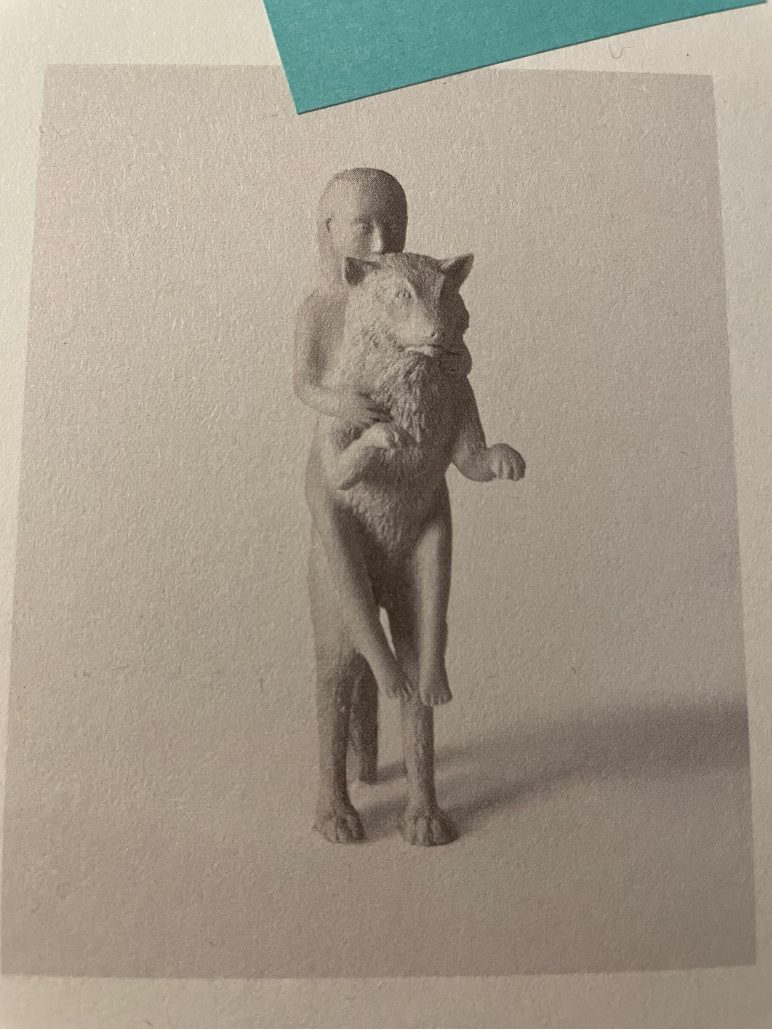

Femme avec loup

En me figurant ces formes de monstruosité porteuses de transformation au cinéma au sein de My Animal, As Boas Maneiras et Trenque Lauquen, il y avait cette photographie de la sculpture de Kiki Smith qui persistait et me revenait en tête : Femme avec loup. Une femme chevauche un loup qui se dresse, mais c’est comme si, dépendant du sens de lecture de l’œuvre, du balayage des yeux, l’une et l’autre se fondaient en l’autre. Les seins disparaissent et fusionnent avec le dos de l’animal. Les abattis se succèdent comme dans une métamorphose animée, un effet qui s’enchaîne ; il y a ce mouvement où les pattes se cabrent et se collent, où elles deviennent les petites jambes suspendues de la femme. Les bras qui enserrent le poitrail de la bête forment cette séquence, voire cet entrecroisement avec les pattes antérieures qui se déplient et entrent en extension. On dirait les poses clés d’une séquence dont il suffirait d’animer les intervalles en stop-motion. Aussi, leurs deux regards semblent porter la même intention, ils semblent reliés. Je crois que Femme avec loup, c’est la révélation, le secret enfoui, le secret latent passé à travers que je me suis attelée à chercher dans les trois films scrutés, en d’autres processualités : les scènes baignées de rouge, de bleu, les ralentis et les sons immersifs des transformations vécues dans My Animal ; le défilement séquentiel de cartons peints, à la manière d’un diaporama dans As Boas Maneiras ; et cette manière de mettre en scène la métamorphose continuelle et fluide de la créature par la dissimulation, tant intradiégétique qu’expérimentée par l’audience dans Trenque Lauquen.

Là réside la louve-garou. Cinétique, secrète, sortie d’elle-même.

Femme avec loup (Kiki Smith, 2003). Cliché d’une photographie de Freddy Le Saux dans Camille Morineau (dir.), Kiki Smith, Paris, Silvana Editoriale, 2019, p. 92.