les mondes (presque) impossibles

1.

worlds)_copy_(1)_(glissé(e)s)_page-0001_800_600_90.jpg)

Mon père tient le volant de sa main gauche tandis que la droite saisit un gobelet de café turc. Dans la chaleur de l’été, vous avez voyagé toute la matinée. La route inégale se fait serpent ondulant. La main tremble. Tu fixes ce verre sur le point de se renverser. « Si tu veux préserver la beauté, rends-la difficile à atteindre » — dit-il avant de prendre une gorgée. La voiture est secouée ; tu t’agrippes à ton siège des deux mains. Le gobelet reste immobile. Calme, entre les mains de père.

2.

Il y a beaucoup de routes dans mes films. Pourtant, il n’y a pas de trajectoire linéaire qui suivrait une logique narrative ou documentaire. Mes routes sont des nuages, elles apparaissent en formes irrégulières et multiples dont la texture granuleuse frémit sous une douce lumière. Elles évoquent une expérience du corps, des sensations plus que des faits, des visions palpables mais insaisissables.

3.

Mon travail met en tension les notions de récits personnels et collectifs, de langage et d’image ; la mythologie et mes propres racines balkaniques. Au-delà de leurs spécificités formelles, mes films offrent chacun une vision de l’Europe de l’Est, une variation d’un même thème. Construits autour de souvenirs fragmentés et d’impressions fugaces, ils évoquent des voyages dans des mondes imaginaires.

4.

En 2013, j’ai réalisé une installation audiovisuelle intitulée Unfortunately It Was Paradise. Dans ce projet, je réemploie des archives 35 mm, tirées de documentaires ukrainiens et de films de propagande des années 1970. Je touche les films, les détourne de leur idéologie initiale, du mensonge idéaliste du régime communiste.

Fugitives, ces images aux couleurs pastel et délavées me rappellent mon enfance. L’architecture communiste, les vêtements colorés et même le parfum des fleurs dans la rue habitent ces fragments. Le film s’ouvre sur une femme qui marche dans un parc. Elle pourrait être prise pour ma mère et j’aurais pu être l’une des enfants qui dansent en fixant la caméra. Ces images étrangères ont la saveur d’archives personnelles, elles deviennent le journal de famille que je n’ai jamais eue.

Je monte les séquences de manière intuitive, comme s’il s’agissait d’un collage, recadrant et ralentissant les plans jusqu’à ce qu’ils semblent s’immobiliser. L’inertie entre et au sein des images les dépouille de leur contexte politique et de leur signification. En insistant sur la tension entre fixité et mouvement, cinéma et photographie, je souhaite évoquer un sentiment de familiarité et de distance, la troublante réapparition d’un paysage passé dans une expérience présente.

Inspiré en partie du livre de poésie éponyme de l’écrivain palestinien Mahmoud Darwish, Unfortunately it was Paradise suit un mouvement circulaire sans progression. Il se termine là où il a débuté, fait écho au cycle de la vie.

5.

En 2015, je suis retourné en Bulgarie pour l’été. J’y ai fait une randonnée avec un ami qui voulait me montrer l’un des plus anciens monastères du pays. Après deux heures de marche dans une forêt luxuriante, nous sommes arrivés au Monastère de Zelenikovsky. Autrefois connu comme l’un des lieux de villégiature favoris du dernier Tsar, il s’agit maintenant du domicile de Baba Dana. Elle y vit seule, sans électricité. Les gens des villages environnants l’appellent « Baba Dana qui parle aux loups ».

Vêtue d’un chandail rose, d’un pantalon bleu marin et d’une paire de sandales Crocs, Baba Dana nous a accueillis avec une tasse de café préparée sur son vieux fourneau. Elle s’est immédiatement souvenue de mon ami qui lui avait rendu visite il y a dix ans. Plus tard, Baba Dana m’a dit qu’en hiver, personne ne lui rendait visite faute de route pour atteindre sa maison.

Mon enfance en Bulgarie est emplie d’histoires effrayantes de sorcières sylvestres dévoreuses d’enfants. Baba Dana semblait sortie de l’un de ces contes. Pourtant, ses routines quotidiennes et ses gestes chaleureux me rappelaient, avant tout, mes jeunes années passées dans la maison de ma grand-mère.

6.

Baba Dana Talks to the Wolves n’est pas un portrait réaliste de Baba Dana. J’ai travaillé en 16 mm, avec des techniques artisanales de développement à la main et sans commentaire ni voix off afin de proposer une méditation personnelle et onirique sur le temps passé auprès d’elle.

7.

Les techniques argentiques m’ont permis de créer des images tactiles dont les textures et les couleurs sont plus proches de la peinture que de la photographie. J’ai également monté les images du domicile de Baba Dana avec des paysages de mon enfance qui n’entretiennent aucun lien logique avec elle. Les plans d’ouverture et de fermeture montrent une église abandonnée au milieu d’un lac. C’est un endroit près de ma ville natale, où je vais encore pêcher avec mon père.

8.

worlds)_copy_(1)_800_600_90.jpg)

L’écran rectangulaire est sombre, presque noir. Un cercle de lumière réveille le grain du celluloïd, le fait frémir. L’obscurité se dissipe, lentement.

Tu es à l’intérieur d’une grotte ; tu ouvres les yeux et regardes tes mains. Ce moment de clarté est précieux — l’obturateur s’ouvre et se ferme au rythme de ton cœur. Tu es en présence de quelque chose de plus grand que toi. Une nuance silencieuse qui échappe au regard. Sous elle.

Tes yeux s’ajustent, une image se révèle. Un arbre se cache derrière le prisme de lumière ; pour l’atteindre, tu dois grimper une échelle. Ta curiosité grandit à la vitesse de la lumière qui palpite et pénètre l’écran. Comme un papillon de nuit attiré par le feu, tu avances vers la source de cette énergie radieuse. Tu montes l’échelle.

La lumière inonde l’écran, illumine tout. Rose lavande, bleu turquoise et jaune doré, virant au rouge sur le bout des ongles. Sensation vibrante, réminiscence de l’été dernier, lorsque tu as ouvert le rideau de ta chambre sombre au bord de la mer. Ta peau tremble, une chaude journée d’été, des pêches en bordure de table.

Tu grimpes jusqu’au sommet de l’échelle. La lumière devient si forte qu’elle brûle l’image, ta peau avec. Il n’y a plus rien à quoi se raccrocher, plus rien à voir.

9.

Dans mes projets plus récents, je joue avec l’espace entre le langage et l’image, entre mes pratiques de l’écriture et du cinéma. Bien que je n’écrive pas de scénarios et que je ne filme pas pour écrire, mes textes et mes images sont animés par une même volonté : relier et transformer des impressions fugaces. J’explore l’écriture comme un paysage imaginaire, évoquant un espace et un temps au-delà du cadre visible.

Je m’inspire de ce que l’écrivaine brésilienne Clarice Lispector décrit ainsi : « écrire est le mode de quelqu’un qui a le mot pour appât : le mot qui pêche ce qui n’est pas mot ». Comme elle l’écrit dans son livre Agua Viva : « quand ce non-mot — l’entreligne — mord à l’appât, quelque chose s’est écrit. Une fois qu’on a pêché l’entreligne on pourrait avec soulagement se débarrasser du mot. 1 »

10.

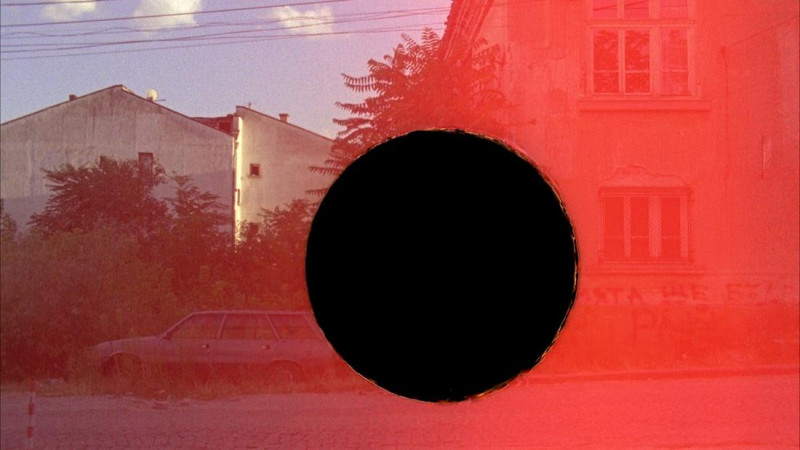

Cette image est extraite de mon dernier film, Desert Islands. Elle montre une vue de la rue filmée depuis la pièce où j’ai grandi à Yambol, en Bulgarie. Sur le côté droit, une maison est recouverte d’un voile à l’éclat rouge. Il y a une inscription à peine visible tout en bas qui dit, Земята ще бъде рай en bulgare, qui se traduit : « La Terre sera le paradis ». Une voiture Lada grise est abandonnée dans les herbes sauvages à côté de la maison. Vestige de l’ère communiste, cette maison n’abrite plus que les chats errants.

Un grand cercle noir occupe le centre de l’image. Il s’agit d’une marque de perforation, créée par un laboratoire lors du développement du film. Elle indique le début ou la fin d’une bobine de film. Traditionnellement, le cercle noir agit comme un point de synchronisation entre l’image et le son. Un portail vers le pays des merveilles, vers un ailleurs magique, peut-être.

Le cercle noir m’apparait comme un événement rare. Un point de rencontre entre le réel et l’imaginaire. Un cercle dans l’espace est aussi une spirale de temps. Un cycle, une métaphore de vie, la promesse d’un éternel retour.

11.

Desert Islands est un film sur le retour vers un monde disparu. Le film est conçu comme un récit de voyage autour d’un périple entrepris avec mon père sur le chemin de la mer Noire, en Bulgarie.

12.

Je développe actuellement un film 16 mm qui se concentre sur le Festival du costume national en Bulgarie. Situé au cœur des montagnes balkaniques, ce festival est une expérience unique, hypnotique et immersive, où les distinctions entre performance, public, réalité et fantasme s’estompent.

Des milliers de personnes d’âges et d’horizons différents s’y retrouvent chaque été pour s’évader symboliquement de la vie moderne. Ils portent tous des vêtements traditionnels et délaissent des technologies modernes. Le paysage enveloppe les corps qui exécutent des danses folklorique (horo), plongés dans un état de transe par les rythmes hypnotiques de la musique traditionnelle bulgare. Les musiciens jouent ces airs qui rappellent la musique drone et qui envahissent l’espace, du matin au soir.

13.

Ces dernières années, de telles fêtes et traditions se sont multipliés dans le quotidien des Bulgares. Autrefois considéré comme un rituel ésotérique païen célébrant la vie, le horo est maintenant devenu un loisir populaire. Par ailleurs, coïncidant avec la montée des mouvements nationalistes en Europe, il a été utilisé comme un outil politique pour promouvoir l’identité culturelle de la région.

Mon projet désire questionner les différentes couches de sens et les récits qui traversent le festival, tout en insistant sur la dimension mythologique de la manifestation et la puissance jubilatoire de la danse.

traduction Charlotte Brady-Savignac et Samy Benammar

*

Desert Islands (excerpt) from Ralitsa Doncheva on Vimeo.

Baba Dana Talks To The Wolves, 2016, excerpt from Ralitsa Doncheva on Vimeo.

Unfortunately, It Was Paradise from Ralitsa Doncheva on Vimeo.

Notes

- Agua Viva, trad. du portugais par Claudia Pincioni et Didier Lamaison, Paris, des femmes-Antoinette Fouque, p. 36-37. ↩